M.V.der Bruck: Abbildung eines besonders großen Ochsen aus der Leopoldstadt, 1678, Foto: Wien Museum

Hauptinhalt

Fleisch in Wien vom Stall bis auf die Teller

Fünf Portionen Fleisch

Städtisches Treiben

Bei den Rindern, die lange Zeit im Wiener Straßenbild präsent waren, handelte es sich vor allem um ungarische Steppenrinder. Von Osten kommend wurden sie durch die Landstraßer Hauptstraße zum Ochsenmarkt vor dem Stubentor getrieben. Es bedeutete jedes Mal einen großen Aufwand, die Straße zu räumen und Türen und Tore rechtzeitig zu schließen. Erst die Verlegung des Markts stadtauswärts nach St. Marx befreite Ende des 18. Jahrhunderts zumindest diese Straße von der wöchentlich stattfindenden Belastungsprobe.

Rinder waren aber weiterhin zwischen Ochsenmarkt, Schlachtstätten und Weideplätzen unterwegs. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gelangten sie zunehmend mit der Eisenbahn nach Wien – so kamen neue Triebrouten hinzu: Die meisten Tiere mussten nun vom Bahnhof Floridsdorf zum St. Marxer Viehmarkt und Schlachthof getrieben werden, die erst 1874 an das Bahnnetz angeschlossen wurden. Reste der sogenannten Schlachthausbahn haben sich bis heute erhalten. Weitgehend verboten wurde der Viehtrieb durch die Stadt schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts.

Eine Hallenstadt für das Vieh

Seit dem Spätmittelalter war Wien sowohl wichtiger Absatzmarkt als auch zentraler Umschlagplatz für ungarische Rinder: Nicht nur lokale Fleischhauer:innen tätigten hier ihre Einkäufe. Das Einzugsgebiet reichte bis in das heutige Süddeutschland. Der Ochsenmarkt fand lange Zeit auf offenem Gelände statt und war damit Wind und Wetter ausgesetzt. In den Jahren 1879 bis 1884 errichtete die Stadt auf dem Areal in St. Marx mehrere überdachte Markthallen und Stallungen. Der neue Zentralviehmarkt war mit rund 300.000 Quadratmetern einer der größten Viehmärkte Europas.

Lange Zeit dominierten ungarische Viehhändler den Wiener Viehmarkt. Noch um 1900 lässt sich aus den Namen der Wiener Viehhändler deren oftmals ungarisch-(burgenland-)kroatische Herkunft ablesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor der Viehmarkt seine Bedeutung und wurde schließlich 1997 geschlossen. Teile blieben erhalten, die ehemalige Rinderhalle wird heute für Veranstaltungen genutzt.

Verschwundene Bänke

Sogenannte Fleischbänke dienten in Wien bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts dem Fleischverkauf. Dabei handelt es sich um offene Stände, die sich nur an einigen wenigen Stellen in der Stadt befinden durften. Von besonderer Bedeutung waren seit dem Mittelalter die Fleischbänke am Lichtensteg und am Graben. Letztere wurden im 16. Jahrhundert in den Tiefen Graben verlegt. Zusätzlich konnten Fisch, Geflügel, Wildbret und vieles mehr auf spezialisierten Märkten erworben werden.

Mit der Gewerbefreiheit 1859 änderten sich die Voraussetzungen. Bald konnten Fleisch und andere tierische Produkte an vielen Orten in der Stadt verkauft werden: teils in eigenen Geschäftslokalen, teils auf den nun ein breites Angebot aufweisenden Märkten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden zusätzlich zu den offenen Marktplätzen überdachte Markthallen. Ab den 1970er Jahren verlagerte sich der Fleischeinkauf zunehmend in die Supermärkte. Heute sind die Markthallen fast alle verschwunden, einige Märkte und eine überschaubare Anzahl an Fleischhauereien geblieben.

Genießbar gemacht

Schon im 15. Jahrhundert war „finniges“ Fleisch in Wien ein Begriff. Darunter wurde verdächtig aussehendes Fleisch verstanden, das nicht verkauft werden durfte. Im 19. Jahrhundert engte sich die Bedeutung des Wortes auf einen Befall mit Bandwurm-Larven ein, die damals als eine der Ursachen erkannt worden waren. Aufgrund des wachsenden Fleischbedarfs wurden vielerorts Wege gesucht, beanstandetes Fleisch genießbar zu machen. 1899 eröffnete in Wien die erste sogenannte Sterilisierungsanstalt, in der „schwachfinniges“ Fleisch durch Hitzebehandlung für den Verzehr tauglich gemacht wurde.

Das aufbereitete Fleisch stellte eine günstige Alternative für ärmere Bevölkerungsschichten dar. Besonders in der Zwischenkriegszeit waren die Schlangen vor den Verkaufsstellen, den „Freibänken“, lang. Da Pferdefleisch ebenso billiger zu haben war, erreichten damals auch die seit 1854 erlaubten Pferdeschlachtungen einen Höhepunkt. Zu Ende des Zweiten Weltkriegs, als kaum mehr andere Tiere verfügbar war, bedienten sich hungernde Menschen auch an Pferdekadavern.

Fleischlose Restaurants

Die Anhänger:innen der Lebensreform-Bewegung forderten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ein radikales Umdenken in der Ernährung und stellten insbesondere den Fleischkonsum infrage. In ihrem Umfeld kamen auch in Wien die ersten vegetarischen Vereine und Restaurants auf. Das erste dezidiert fleischlose Lokal war in den 1870er Jahren das Ramharter. Fotografien, die die ganze Fassade des Restaurants zeigen, sind leider nicht (mehr) vorhanden. Spuren finden sich aber in gemalten Ansichten wie in einem Aquarell von Gustav Korompay. Der Schriftzug „Erstes Vegetarisches Restaurant“ ist am Rande des Bilds erkennbar.

In schneller Folge wurden nun weitere Restaurants gegründet, die sich bis in die Zwischenkriegszeit großer Beliebtheit erfreuten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden sie aus dem Stadtbild. Mit den Umwelt- und Tierschutzbewegungen der 1970er Jahre entstanden neue vegetarische und später auch vegane Restaurants, die heute aus der Stadt nicht mehr wegzudenken sind.

Hinweise:

Die Ausstellung „Fleisch“ ist vom 2. Oktober 2025 bis zum 22. Februar 2026 im Wien Museum am Karlsplatz zu sehen.

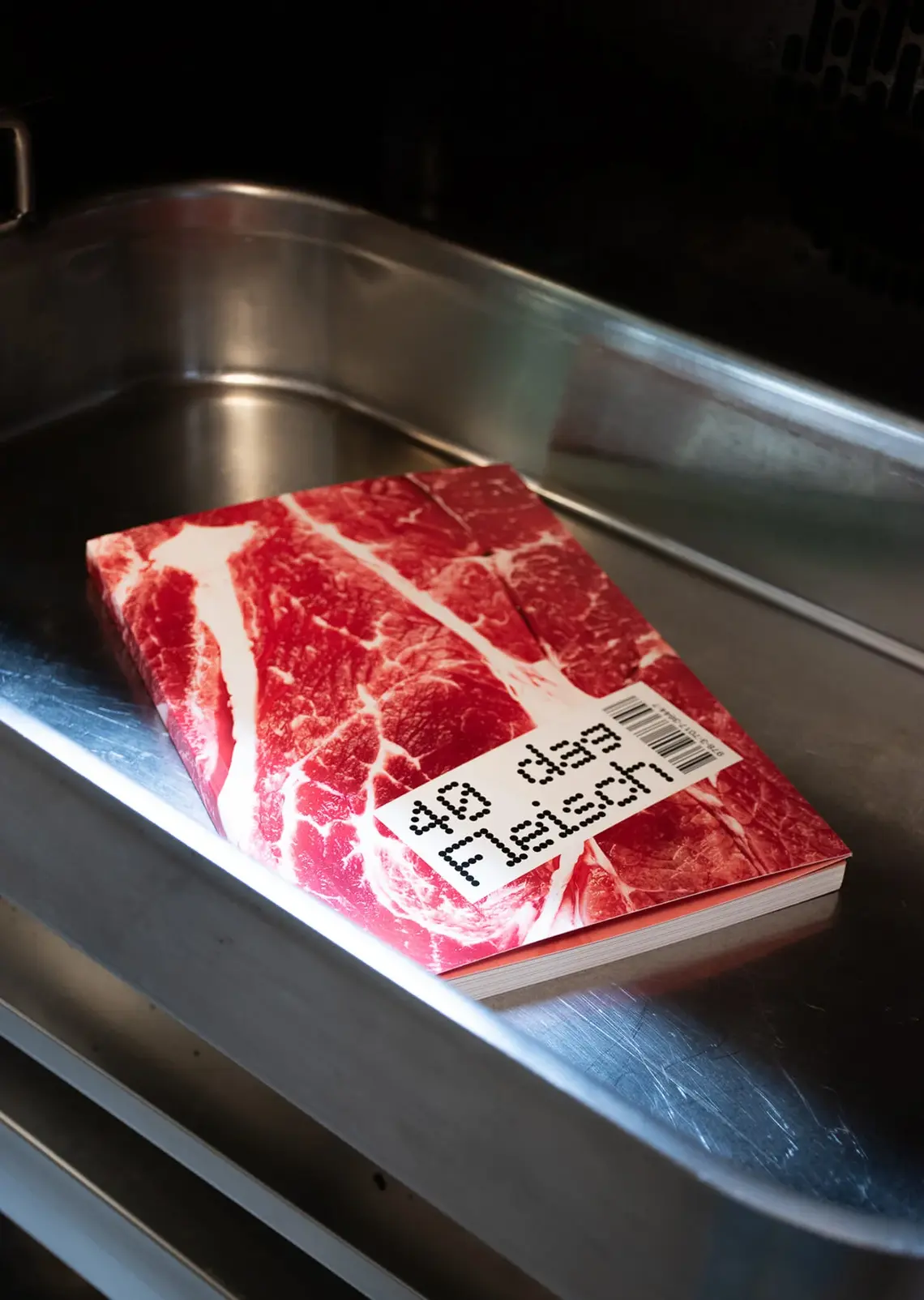

Der Ausstellungskatalog „40 dag Fleisch“ ist im Residenz Verlag erschienen und im Museumsshop sowie im Buchhandel erhältlich.

Foto: Klaus Pichler, Wien Museum, Grafik: Nofrontiere Design

Jakob Lehne, Sarah Pichlkastner: 40 dag Fleisch, Residenz Verlag, Foto: Nofrontiere

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrter Herr Lange, vielen Dank für Ihre Frage! Hier kommt die Antwort der Kuratorin Sarah Pichlkastner: "Um die Mitte des 19. Jh. gab es eine kurze Zeit, in der mehr Rinder aus Galizien und der Bukowina als aus Ungarn in Wien ankamen und deswegen erreichten die Tiere die Stadt hauptsächlich über die Nordbahn. In Ungarn waren damals viele Weidegebiete in Ackerland umgewidmet worden, wodurch die Rinderzucht eingebrochen war. Das änderte sich ab 1882 jedoch wieder schnell. Nachdem aufgrund der Grenzsperre keine Rinder mehr aus Russland nach Galizien und in die Bukowina gebracht werden durften, kamen der dortigen Rinderzucht die von dort bezogenen Kälber abhanden. Und in Ungarn kehrten viele doch wieder zur Rinderzucht zurück."

Beste Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

"...Die meisten Tiere mussten nun vom Bahnhof Floridsdorf zum St. Marxer Viehmarkt und Schlachthof getrieben werden". Das scheint etwas umständlich, wenn man bedenkt, dass die Rinder aus Ungarn kamen. Wäre hier nicht die Ostbahn besser geeignet, die noch dazu nahe dem Schlachthof vorbei führte?