Schloss Neugebäude, 2024, Foto: Elodie Grethen

Hauptinhalt

Die wechselvolle Geschichte von Schloss Neugebäude

Des Kaisers Lustschloss

Will man eine Vorstellung vom ehemaligen Glanz von Schloss Neugebäude gewinnen, empfiehlt sich zunächst ein Blick auf das prachtvolle Ölgemälde „Kaiserlicher Waldspaziergang vor dem Schloss Neugebäude“ des flämischen Malers Lucas van Valckenborch (1535-1597). Das Bild aus der Sammlungs des Wien Museums ist mit dem Jahr 1592 datiert und in der Dauerausstellung zu bewundern (eine weitere, auf Kupfer gemalte Version des Bildes ist im Kunsthistorischen Museum augestellt und weist 1593 als Entstehungsdatum auf). Das Gemälde zeigt Kaiser Rudolf II., flankiert von seinen beiden Brüdern Erzherzog Ernst und Erzherzog Matthias. Im Halbdunkel hinter den drei Habsburgern die Jagdgefolgschaft, am linken Bildrand sitzend der Maler selbst, am Steilhang hinter ihm die Altsimmeringer Pfarrkirche St. Laurenz. Für dieses Kunstwerk wählte Valckenborch eine Perspektive, die auch eine Aussicht auf Schloss Neugebäude mitsamt seiner weitläufigen Gartenanlange eröffnet.

So ist am linken Bildrand ein Teil des Weihers zu sehen, daran angrenzend die Gärten der unteren Terrassen, die zum damaligen Zeitpunkt schon vollendet waren. Valckenborchs künstlerische Darstellung deckt sich mit den Nachrichten aus dem Jahr 1589. Damals erhielt der berühmte flämische Bildhauer Alexander Colin von Rudolf II. eine noch ausständige Restzahlung für die Fertigstellung des weißen Marmor-Springbrunnens, der – bei näherer Betrachtung – auf diesem Gemälde im Zentrum des unteren Gartens verewigt ist. Die hohen Türme, die den inneren Garten umgeben, haben im obersten Geschoß balustergezierte Umgänge. Die kleineren runden Türme tragen – wie die Umfassungsmauer – einen Zinnenkranz. Aus kunsthistorischer Sicht fraglich ist allerdings, ob das Schloss zu dieser Zeit bereits über ein Steildach verfügte oder ob diese Darstellung Valckenborchs Fantasie entsprang.

Als dieses Gemälde entstand, war Kaiser Maximilian II. (1527-1576), der Initiator und Auftraggeber dieser Schlossanlage, schon 16 Jahre tot. Sein Sohn Rudolf II. zeigte für das Lieblingsprojekt seines Vaters weitaus weniger Engagement und brachte gerade noch die laufenden Arbeiten notdürftig zum Abschluss. Bereits 1596 beginnt der Verfall des Schlosses, es gibt Klagen über Baugebrechen, die sich zunächst auf Wasserleitungen beziehen und sich sukzessive auf die gesamte Anlage ausweiten.

Angesichts dieser bedauerlichen Entwicklung erscheint die Frage umso interessanter, was Kaiser Maximilian II. ursprünglich dazu bewogen hatte, dieses als reines Lustschloss konzipierte Anwesen in Auftrag zu geben? Denn das Neugebäude ist zweifelsohne in seiner Gesamtheit eine einzigartige Schöpfung. Ein Lustschloss dieser Dimension, das aufgrund seiner baulichen Struktur kaum bewohnbar ist, existierte in den habsburgischen Ländern nördlich der Alpen nicht. Nur das Belvedere in Prag kann als ähnliches Bauwerk angesehen werden. Die Gartenschlösser in Frankreich und Italien boten zwar manche Anregungen, von einer direkten Nachahmung kann nicht die Rede sein.

Um Maximilians Ansinnen besser zu verstehen, sei zunächst sein großes Interesse für Botanik und Zoologie sowie seine hohe Affinität zu Kunst erwähnt. Schon um 1550 zeugen Quellen von Ankäufen von Antiken in Italien und Böhmen, ferner erwarb er Kunstwerke bei Augsburger und Nürnberger Goldschmieden – u.a. von Wenzel Jamnitzer, dem aus Wien stammenden berühmtesten Goldschmied seiner Zeit. Es gab auch Kontakte zu Bildhauern und Medailleuren u.a. zu Giovanni da Bologna und Antonio Abondio bzw. zu den Malern Giuseppe Arcimboldo und Lucas van Valkenborch. Maximilian war zudem Büchersammler und es fällt in die Ära seiner Regentschaft, dass der Kaiserlichen Hofbibliothek mit Hugo Blotius der erste Direktor zugewiesen wurde. In musikalischer Hinsicht hatte er ebenfalls allerhöchste Ansprüche und hegte die Absicht, Giovanni Pierluigi da Palestrina als Leiter der Hofkapelle zu gewinnen – ein Wunsch, der sich aus Kostengründen allerdings nicht realisieren ließ.

Bei Ankäufen oder der Vergabe von künstlerischen Aufträgen setzte der Kaiser auf auswärtige Diplomaten und Vertrauenspersonen. Graf Prosper Arco, kaiserlicher Gesandter in Rom, führte viele Verhandlungen wegen gewünschter Antiken, Veit von Dornberg verhandelte in Venedig mit Bildhauern, Malern und Architekten. Ähnliches gilt für den Baumeister und Maler Jacopo da Strada, der bereits im Dienste von Maximilians Vaters, Ferdinand I., stand. All dies vermittelt das Bild einer Persönlichkeit, die als Mäzen und Sammler mitzuentscheiden und gemäß eigener Vorstellungen mitzugestalten wusste. Dies gilt in besonderem Maße für die Planung und Umsetzung des Neugebäudes.

Seit 1566 ist Maximilian nachweislich auf der Suche nach geeigneten Architekten, erhält Empfehlungen aus Rom und Venedig und ließ Veit von Dornberg 1568 wissen, „dass ihm bei den schweren Regierungssorgen einzig die Baukunst und die Hortikultur Erholung gewährten“. In diesem Schreiben erteilte der Kaiser die Order, dass ihm alles zugesandt werden sollte, was man an Ansichten von Architekturen, Statuen, Antiquitäten, Lustgebäuden, Brunnen und Grotten aus Rom bekommen könnte – auch Sämereien und außergewöhnliche Pflanzen. Graf Arco beauftragte er nach künstlerisch hochwertigen Antiquitäten Ausschau zu halten, die er zum Schmuck der künftigen Gärten benötige. Kurzum: Kaiser Maximilian befasste sich bereits vor 1569 intensiv mit Architektur und Gartenkunst, ehe nach reiflichen Überlegungen das Großprojekt in Angriff genommen wurde.

Die Wahl des Standortes für Schloss Neugebäude war durch die Nähe zum höfischen Jagdgebiet bzw. zu Schloss Kaiserebersdorf bestimmt, das Maximilian gelegentlich für Wohnzwecke nutzte. Da seine Interessen auf Garten- und Baukunst gleichermaßen ausgerichtet waren, liegt die Vermutung nahe, dass von Anfang an von einem Gesamtkonzept auszugehen ist, das in der Folge – je nach Maßgabe der vorhandenen Geldmittel – schrittweise verwirklicht wurde.

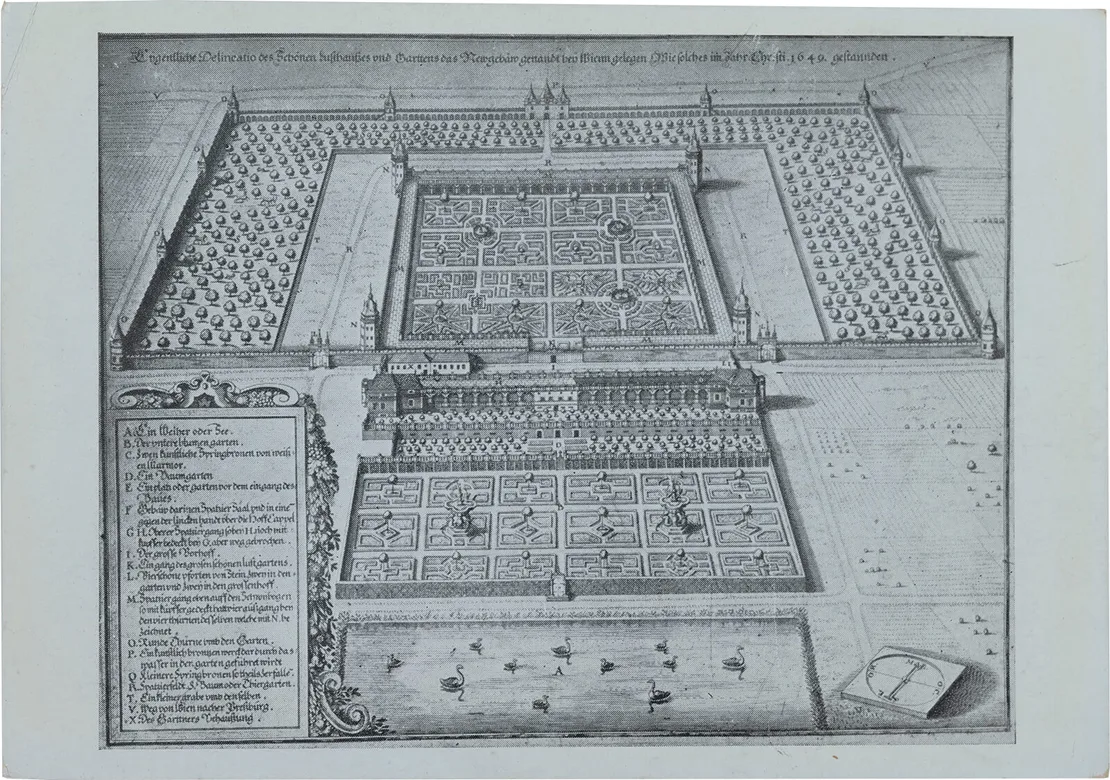

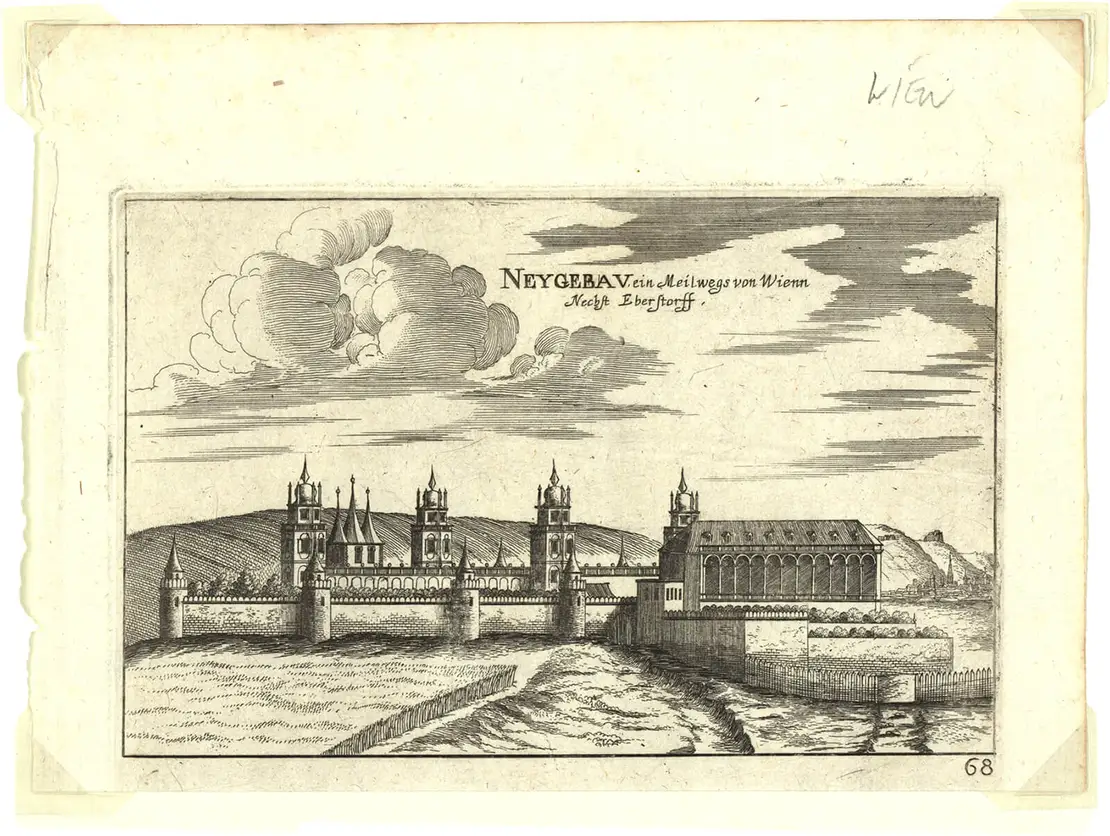

Für die Arbeiten am „neuen Fasan- oder Lustgarten“ fallen erste urkundliche Erwähnungen in das Jahr 1569. Aus Belegen des kaiserlichen Hofzahlamtes wird ersichtlich, dass der genuesische Bildhauer und Festungsbaumeister Anton Bostica von Juni 1569 bis Ende September 1571 im kaiserlichen Dienst für den Fasangarten tätig war. Das weitläufige Gartenareal erstreckte sich auf zwei zur Donau hin abfallenden Geländeterrassen. Auf der oberen Terrasse entstand ein viereckiger innerer Garten, gesäumt von gedeckten Arkadengängen mit massiven Ecktürmen, rund um diesen befand sich der viereckige äußere Garten (mit Obstbaumpflanzungen und einem Labyrinth), umschlossen von einer mit zahlreichen kleinen Türmen besetzten Mauer und einem Wasserturm, der ein Schöpfwerk enthielt. Der dritte Garten befand sich auf der unteren Geländestufe und verfügte, wie auf Valckenborchs Gemälde ersichtlich, über einen Teich. Anhand diverser Korrespondenzen ist davon auszugehen, dass der Fasangarten bis 1570 zumindest schon zum Teil fertiggestellt war und in der Folge von Fasanen, Rebhühner, Kaninchen und Mufflonschafen bevölkert war, die u.a. aus Spanien, Korsika und Sardinien bezogen wurden.

Die ebenfalls bereits um 1570 vollendeten Blumenbeete waren in aufwendigen, teppichartigen Mustern angelegt und – der Renaissance entsprechend – geometrisch gestaltet. Welchen Stellenwert Botanik und Gartenkunst für Maximilian hatte, spiegelt sich auch darin wider, dass er für die wissenschaftliche Betreuung der Gärten den berühmten niederländischen Botaniker Carolus Clusius nach Wien berufen hatte. Seinem Wirken ist u.a. die Einführung der Tulpe, Rosskastanie, Kartoffel sowie des Stiefmütterchens, des Flieders und der Levkoje zu verdanken. Clusius machte Wien zu einem Zentrum der Blumenzucht und die Gartenanlage des Neugebäudes zu einer Oase von exotisch anmutender Pracht.

Die kontinuierlich fortschreitenden Arbeiten an der Schlossanlage wurden jedoch jäh unterbrochen. Kaiser Maximilians plötzlicher Tod am 12. Oktober 1576 in Regenburg, aber auch fehlende finanzielle Mittel sowie die drohende Gefahr aus dem Osmanischen Reich ließen sein Lebenswerk ins Stocken geraten und schließlich unvollendet zurück. Dies gilt vor allem für den ca. 180 Meter langen und 14 Meter breiten Hauptbau der Schlossanlage, der sich zwischen der oberen und unteren Geländeterrasse erhebt und u.a. Maximilians Kunstsammlung beherbergen sollte. Interessant ist, dass der Kaiser seinem Lieblingsschloss keinen klangvollen Namen gab. In Unterscheidung zum alten Jagdschloss Kaiserebersdorf nannte man es während der Planung das „neugepeu“. Dabei sollte es auch bleiben.

Als einer der vielen an diesem Bauwerk tätigen Architekten wird Jacopo da Strada vermutet. Konkrete Baupläne dürfte er jedoch nicht verfasst haben, höchstens Anregungen, vielleicht auch Ideenskizzen geboten haben. Als Bauleiter sind u.a. Pietro Ferrabosco und Hans Freyinger urkundlich belegt. In seiner Monographie „Das Neugebäude“ vertritt der Kunsthistoriker Rupert Feuchtmüller die Ansicht, „dass es vermutlich Kaiser Maximilian II. persönlich war, der die Formen des neuzeitlichen Festungsbaues und deutscher Renaissanceschlösser mit oberitalienischen und römischen architektonischen Anregungen in einer neuen, ganz konkreten Vorstellung verbinden wollte“.

Obgleich das gewaltige Vorhaben unvollendet geblieben ist, spricht aus der Verknüpfung seiner vielfältigen Einzelaspekte eine große Einheitlichkeit. Gerade darin liegt, wie Feuchtmüller anmerkt, „die künstlerische Bedeutung von Fasangarten und Lustschloss: noch nie wurde auf so engem Raum so vielfältig kombiniert und so straff komponiert. Der Besucher erblickte geschlossene Baukörper und hochgeöffnete Bogen im rhythmischen Wechsel, einen Terrassengarten, prächtige Blumenfelder und einen Weiher. Das Gebäude enthielt schöne und merkwürdige Räume, die Gärten zierten Pavillons und Brunnen; Tierzwinger, Ställe und Spielplätze versprachen weitere Unterhaltungen. Fasangarten und Neugebäude versetzten den Betrachter in die Welt artistischen Manierismus, in die Atmosphäre eines heute kaum noch vorstellbaren geistigen Vergnügens. Kunst und Natur begegneten und durchdrangen einander. Die Lust am Künstlichen erhob sich über jede Realität, selbst über die Natur.“

Die darauffolgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte bescherten dem Schloss triste Zeiten. Spätestens mit dem Plan Maria Theresias im Neugebäude ein Schießpulverdepot für das Militär einzurichten, endete die eigentliche Geschichte des Neugebäudes. Das Interesse der Kaiserin galt in erster Linie Schloss Schönbrunn und dessen Umbau zur kaiserlichen Sommerresidenz. Zu diesem Zwecke beauftrage sie 1774 den Hofarchitekten Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg die Galerie, Säulen, Gebälkstücke und Stufensteine von der Nordfassade des Neugebäudes abtragen zu lassen und für den Bau der Gloriette zu verwenden. Durch diesen massiven Eingriff verlor das einstmals prächtige Lustschloss eine seiner schönsten Facetten.

Seit 1922 ist Schloss Neugebäude im Besitz der Gemeinde Wien. Noch im selben Jahr wurde im südwestlichen Gartenareal – nach Plänen von Clemens Holzmeister – die Feuerhalle Simmering errichtet und ein daran angrenzender Urnenhain angelegt. In den darauffolgenden Jahren wurde die Anlage von verschiedenen Industrieunternehmen genutzt u.a. von den Saurer-Werken, die während des Zweiten Weltkrieges für Rüstungszwecke Panzermotoren herstellten. Die anfallenden Montagearbeiten hatten rund 1600 Zwangsarbeiter aus dem Konzentrationslager Mauthausen zu verrichten. Die Werke galten als kriegswichtige Fabrik und wurden durch Bombardierungen der Alliierten schwer beschädigt, das Schloss blieb jedoch relativ unbehelligt davon.

Die Wende in positivere Zeiten brachten dann archäologische Grabungen Ende des 20. Jahrhunderts, die kunsthistorische Fachwelt forderte die Sanierung und den Erhalt des Schlosses. Ab 2001 wurde es schrittweise gesichert und renoviert, die nach 1945 errichteten Zubauten wurden abgerissen. Die sogenannten „Schönen Säle“, in denen früher vermutlich Feste stattgefunden haben, können heute für Veranstaltungen genutzt werden. Darüber hinaus finden in der Schlossanlage eine Vielzahl an Aktivitäten statt u.a. Ausstellungen, kunsthistorische Rundgänge, Konzerte, Bälle und Adventmärkte. Ein literarisches Denkmal wurde dem Neugebäude übrigens vom italienischen Schriftstellerpaar Rita Monaldi & Francesco Sorti gesetzt. Schauplatz ihres historischen Kriminalromans „Veritas“ ist Wien zur Zeit des jungen Kaisers Joseph I. und überrascht nicht zuletzt mit einer erstaunlich präzisen Beschreibung des habsburgischen Lustschlosses.

Literatur:

Wendelin Boeheim: Urkunden und Regesten aus der k. u. k. Hofbibliothek, in: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen, Wien 1888.

Rupert Feuchtmüller: Das Neugebäude, Wien 1976.

Herbert Knöbl: Das Neugebäude und sein baulicher Zusammenhang mit Schloss Schönbrunn, Wien 1988.

Gabriele Lukacs: Gabriele Gärten der Kraft in Wien und Umgebung, Wien/Graz/Klagenfurt 2014.

Christina Rademacher: Auf den Spuren von Prunk & Pomp. Unterwegs zu den schönsten Schlössern in und um Wien, Wien 2015.

Anna Maria Sigmund: Das Haus Habsburg – Habsburgs Häuser. Wohnen und Leben einer Dynastie, Wien 1995.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Guten Tag, wann finden den wieder Führungen statt, ich würde sehr gerne das innere sehen?. Mfg Gabriela Klocker

Guten Tag, wann finden den wieder Führungen statt, ich würde sehr gerne das innere sehen?. Mfg Gabriela Klocker

Guten Tag, wann finden den wieder Führungen statt, ich würde sehr gerne das innere sehen?. Mfg Gabriela Klocker

Interessanter Artikel und schöne Fotos.

Leider wird das Buch von Rupert Feuchmüller dem Bau nicht gerecht.

Das beste Buch zum Thema ist immer noch "Das Neugebäude in Wien" von Hilda Lietzmann. Leider seit langem vergriffen.

Interessanter Artikel und schöne Fotos.

Leider wird das Buch von Rupert Feuchmüller dem Bau nicht gerecht.

Das beste Buch zum Thema ist immer noch "Das Neugebäude in Wien" von Hilda Lietzmann. Leider seit langem vergriffen.

Danke für diesen informativen Beitrag. Bei meinem jüngsten Besuch musste ich feststellen, dass sich dieses Juwel trotz einiger Verbesserungen noch immer in einem bedauerlichen Zustand befindet - schade, dass dort nicht mehr geschieht . .

PS: Ich war 1986 am Österreichschen Kulturinstitut in Rom, als sich ein "Forscherehepaar" namens Holzschuster für die Unterlagen zum Schloss in Rom (Archive des Vatikans) für eine (Diplom?)Arbeit interessierte . . nichts bekannt davon?