Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Hauptinhalt

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Franz Schacherl wuchs in Graz als Sohn eines sozialdemokratisch engagierten Arztes, Politikers und Chefredakteurs der Zeitschrift „Arbeiterwille“ auf. Nach dem Besuch der Höheren Staats- und Kunstgewerbeschule und seinem Kriegsdienst (1915–1918) arbeitete er für mehrere Architekten in Graz, unter anderem auch Adolf Ritter von Inffeld (1873–1948), dem Leiter der Kunstgewerbeschule und Erbauer der Bachmann-Kolonie in Graz. Wie auch sein Vater und Bruder war Franz Schacherl ein überzeugter Sozialdemokrat, aber wie einige Anekdoten belegen auch ein harter gewerkschaftlicher Kämpfer, der das Wohl aller vor sein eigenes stellte. Diese Geisteshaltung spiegelt sich auch in seiner Architektur wider. „Man braucht keinen Prunk und keine Schnörkel, es geht vielmehr darum mit minimalen Mitteln ein Maximum an Qualität zu schaffen“. Das war sein Leitgedanke zur Erschaffung einer neuen Architektur für den „Neuen Menschen“ in einer besseren Welt.

Franz Schacherl zog Anfang der 1920er-Jahre nach Wien und begann nach eigenen Angaben 1922, nach anderen Angaben bereits 1921, als Bauinspektor und Leiter der technischen Abteilung des Architekturbüros des Österreichischen Verbandes für Siedlungswesen zu arbeiten. Im „Siedlerverband“ lernte er so bedeutende Persönlichkeiten wie Adolf Loos, die junge Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, Josef Frank und seinen späteren Kompagnon Franz Schuster kennen. Weiters kam er dort wahrscheinlich auch mit Otto Neurath, der einerseits Mitbegründer der „Siedlervereinigung“ war und andererseits vor allem für das System der ISOTYPEN (Bildstatistiken) bekannt wurde, sowie mit dem deutschen Siedlungsexperten Hans Kampffmeyer in Kontakt. Nach Auflösung der Abteilung 1925 machte sich Schuster selbständig und Schacherl wurde sein Kompagnon. Sie sollten ein Teil der radikalsten Erneuerer der österreichischen Architekturszene werden.

Gemeinsam entwickelten die beiden jungen Architekten einfache Haustypen mit ausgeklügelten Grundrissen. Ihre Architekturtheorien untermauerten sie im Jahr 1926 mit den knappen Schriften „Proletarische Architektur“ und „Proletarische Kulturhäuser“ (letzteres wurde, einem Qualitätsmerkmal gleich, von den Nationalsozialisten auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ gesetzt) sowie mit zahlreichen Beiträgen in „Der Aufbau“, einer von ihnen herausgegebenen, wegweisenden Monatsschrift für Siedlungs- und Städtebau. Die Fassaden der von Schuster und Schacherl entworfenen Gebäude zeichnen sich nicht durch Zierrat, sondern durch gute Proportionierung aus. Mittels Typisierung der Bauten konnten sie Baukosten einsparen und mit eigens entworfenem Mobiliar, das an die neuen Häuser angepasst war, sollte lebenswerter Wohnraum für den neuen „proletarischen“ Menschen geschaffen werden.

Schacherl war glühender Befürworter der Idee der Siedlungsbauten und des Prinzips der Gartenstadt; er trat offen gegen die Art der Planungen der Stadt Wien auf, die er öffentlich scharf kritisierte, da sie vor allem auf Geschoßwohnbau und Superblocks setzte. Trotzdem konnte er vier Wohnhausanlagen für die Gemeinde Wien errichten: unter anderem 1926 gemeinsam mit Franz Schuster den Karl Volkert-Hof in Wien-Ottakring (Thaliastraße 75) und schließlich 1930 alleine den ersten Bauteil des heutigen Franz-Mair-Hofs in der Schüttelstraße.

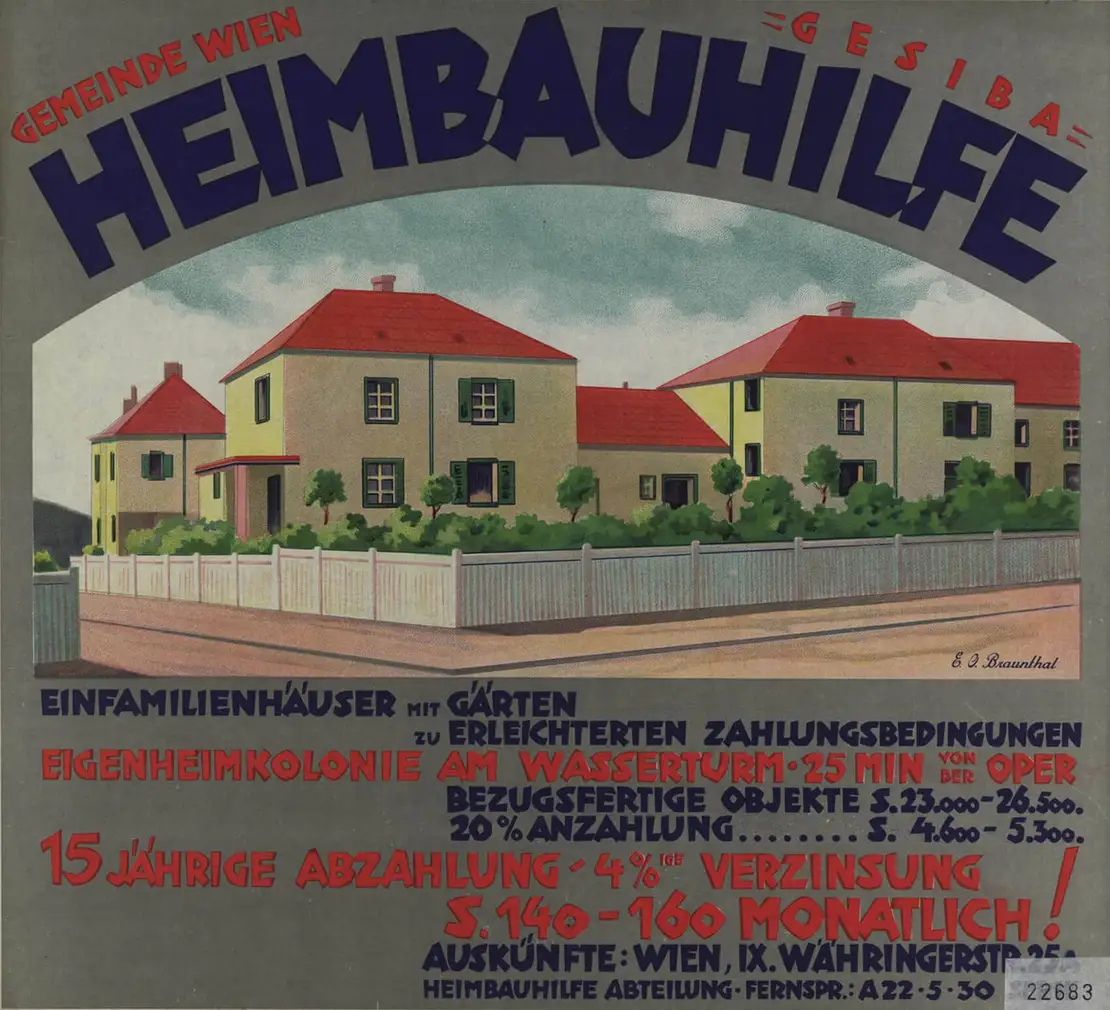

Die Siedlungsbauten, ob in Wien oder der Steiermark, führte er ab den frühen 1920er-Jahren meist gemeinsam mit Franz Schuster aus. Darunter so bekannte wie die Siedlung „Neustraßäcker“, die Siedlung „Am Wasserturm“ (in der Franz Schuster selbst wohnte) oder die Siedlung „Süd-Ost“ im 10. Wiener Gemeindebezirk. In Knittelfeld errichteten sie 1924 die „Schutzbund-Siedlung“ (heute: Siedlung Friedensstraße). Nachdem Schuster als Typisierungsexperte von Stadtbaurat Ernst May nach Frankfurt berufen wurde, wo er unter anderem mit Margarete Schütte-Lihotzky und Anton Brenner baute, erweiterte Schacherl die Siedlung „Süd-Ost“ um die Siedlung „Am Laaer Berg“, baute in der Steiermark und Wien mehrere Siedlungen, Kinderheime und Genossenschaftshäuser.

1931 erhielt er von der Gemeinde Wien den Auftrag zur Errichtung eines Wohnbaus in der Oberen Augartenstraße. Er bekam den Auftrag aber nur gemeinsam mit dem mittlerweile aus Deutschland zurückgekehrten Anton Brenner. Dieser gehörte zu den fortschrittlichsten, aber auch persönlich schwierigsten Architekten der Stadt. Wie Brenner später in seiner Autobiografie berichtete, teilten sich er als Anhänger der Freiwirtschaftslehre und Schacherl als Marxist, dessen Atelier im Reumannhof. Auch lobte Brenner, der normal kein gutes Haar an anderen Menschen ließ, Schacherl als ausgezeichneten Architekten und Diskutanten. Doch das mittlerweile baureife Projekt wurde 1932 von der Gemeinde storniert und kam nicht mehr zur Ausführung. Zu dieser Zeit traten sowohl Schacherl als auch Brenner in der Diskussion, ob man Flach- oder Steildächer bauen sollte, vehement für das Flachdach mit Dachgärten ein. Auch der 1930 von Schacherl errichtete Kindergarten in der Siedlung „Am Laaer Berg“ wies in seiner ursprünglichen Form – er wurde während des Krieges schwer beschädigt – ein flaches Dach auf.

Im Jahr 1935 trat der Maler Carl Zahraddnik (1909–1982) in das Atelier des Architekten ein. Von ihm stammt das 1936 entstandene Porträt des Freundes, das sich in der Sammlung des Wien Museums befindet.

Weiters arbeiteten beide ab 1937 im Redaktionskollektiv der antifaschistischen Zeitschrift für Kunst und Kultur „PLAN“, die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verboten wurde. Während Zahraddnik in den Widerstand ging, floh der jüdische Architekt, nachdem die Gestapo bereits am 17. März 1938 sein Atelier durchsucht und besetzt hatte, nach Frankreich. Dort erhielt Schacherl über Vermittlung von Baron Rothschild Aufträge der portugiesischen Regierung zur Errichtung öffentlicher Gebäude in deren Kolonie Angola. Er plante die zugesicherten Bauten, aber ausgeführt wurden sie jedoch nie. Laut Günter Eisenhut starb Franz Schacherl am 28. Oktober 1943 während einer Operation aufgrund eines durchgebrochenen Magengeschwürs im Alter von 48 Jahren in Luanda (Angola). Franz Schacherl hinterließ neben zahlreichen modernen Wohnbauten in Wien und der Steiermark auch umfangreiche schriftliche Quellen, da er neben seiner publizistischen Tätigkeit in Österreich ständiger Korrespondent zahlreicher ausländischer namhafter Architekturzeitschriften war. Sein architektonischer Nachlass umfasst in Österreich im knappen Zeitraum von 1924–1937 etwa 1200 selbständig errichtete Siedlungshäuser und fast 700 Wohnungen.

Quellen:

Anton Brenner: Mit Ach und Krach durchs Leben, Typoskript (Fotokopie), Bd. 3–4, 19–22.

Günter Eisenhut: Franz Schacherl, in: Antje Senarclens de Grancy/Heidrun Zettelbauer (Hg.), Architektur. Vergessen. Jüdische Architekten in Graz, Wien-Köln-Weimar 2011, 273–293.

Gabriele Elias-Kreiner: Die Geschichte des ÖSV – 1921 bis 2011, in: Festschrift 90 Jahre Österreichischer Siedlerverband, Wien 2011, 10.

Hans Hautman, Rudolf Hautmann: Die Gemeindebauten des Roten Wien 1919–1934, Wien 1980, 325.

Klaus Novy/Wolfgang Förster: Einfach bauen: genossenschaftliche Selbsthilfe nach der Jahrhundertwende. Zur Rekonstruktion der Wiener Siedlerbewegung, Wien 1991.

Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Bundesministerium für Handel und Verkehr: Ansuchen an das Bundesministerium für Handel um eine Architektenbefugnis vom 15.6.1937, GZ. 103, Z. 70.453-1/37.

Franz Schacherl: Das Flache Dach, in: Arbeiter-Zeitung, 20. Juli 1932, 7.

Franz Schuster/Franz Schacherl: Proletarische Architektur, in: Der Kampf, 1926, 19, Heft 1, 34–39.

Franz Schuster/Franz Schacherl: Proletarische Kulturhäuser, Wien 1926

Günther Sandner/ Werner Michael Schwarz/ Susanne Winkler (Hg.): Wissen für alle. ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien, München 2025.

Antje Senarclens de Grancy: Kinderheim Lend, in: Antje Senarclens de Grancy, Heidrun Zettelbauer (Hg.), Architektur. Vergessen. Jüdische Architekten in Graz, Wien-Köln-Weimar 2011, 162–175.

E. O. Braunthal, GESIBA, Gemeinde Wien Heimbauhilfe, Einfamilienhäuser, Eigenheimkolonie am Wasserturm. 1928. Wienbibliothek im Rathaus, P-22683; PS-SB-0008, https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:AT-WBR-113552 / Public Domain Mark 1.0

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke für den interessanten Beitrag zu Franz Schacherl. Vergessen sind leider auch seine Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem Künstler Otto Rudolf Schatz. Gemeinsam entwarfen sie im Jahr 1929 das konstruktivistische Bühnenbild für Sprechchor und Gegenchor im Stück von Bruno Schönlank, Frühlingsmysterium. Im Hausbuch von Franz Schacherl starteten sie in der Zeit des Austrofaschismus im Freundeskreis einen kreativen Dialog, in dem sie subversiv das Projekt der Moderne und die Freiheit der Kunst gegen den Faschismus fortsetzten.

(Cornelia Cabuk, Otto Rudolf Schatz. Monografie und Werkverzeichnis, hg. v. Stella Rollig, Christian Huemer (Belvedere Werkverzeichnisse. 7), Wien 2018, S. 51-52 und 80-81.