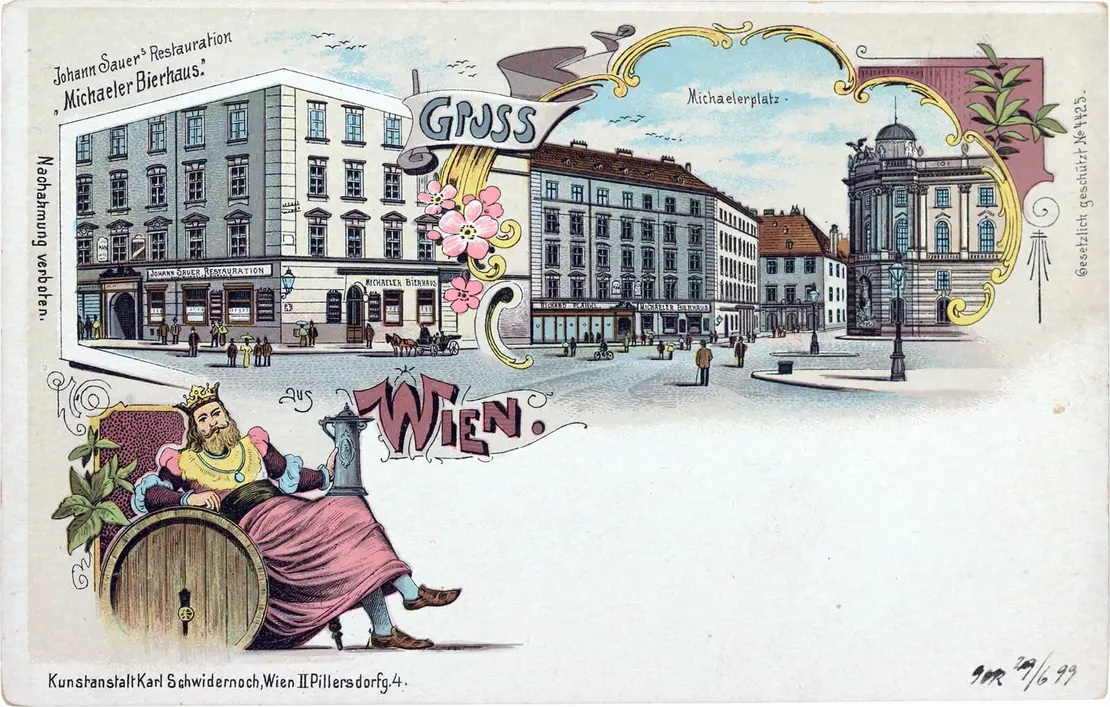

Das Michaeler Bierhaus auf einer Fotografie von Erwin Pendl aus dem Jahr 1897, ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Hauptinhalt

Wiener Zeitfenster – Literarische Treffen im Michaeler Bierhaus

Die Tafelrunde

Es war einmal… ein großes Wirtshaus am Michaelerplatz. Am selben Ort befindet sich heute das Geschäft Loden Plankl. An der Mauer des Modehauses ist eine beige Gedenktafel angebracht, an der man in der Regel achtlos vorbeigeht: „Hier war früher das bekannte Alt-Wiener Michaeler Bierhaus gegründet 1711“. Drei, vier Stufen führten vom Straßenniveau in den großen Gastsaal hinunter. Daneben lag rechts ein kleinerer Raum, in dem stand ein langer Tisch, um den sich, jeden Samstag zum Mittagessen, eine Freundesrunde versammelte: Zu Acht, bisweilen zu Zehnt trafen hier Schriftsteller und Schriftstellerinnnen zusammen, hin und wieder auch deren nahe Freunde. Mittendrin, als einziges Kind, saß ich, in Begleitung meiner Eltern. Meine Lieblingsspeise: Tafelspitz kalt und warm garniert. Die Erinnerungen an diesen Stammtisch sind in den Jahren 1961 bis 1968 angesiedelt; welch ein Jammer, damals noch kein Tagebuch geführt zu haben.

Dem Lyriker, Romancier, Bühnenautor Alexander Lernet-Holenia fiel die Rolle des Doyens zu, er saß immer an der Tête. Trug vornehme Zweireiher und Krawatte, klemmte sein Monokel vor das linke Auge, wenn er die Speisekarte las. Neben ihm seine aus Deutschland gebürtige Gemahlin Eva – und zwischen dem kinderlosen Paar lag ein kleiner weißer Hund auf dem Boden, den Eva oft auf ihren Schoß nahm, um ihm beste Happen zuzuschieben. Ich fürchtete mich seit der Kleinkindzeit vor Hunden, aber mit diesem Tier kam ich relativ gut zurecht, streichelte es sogar.

An der Tafelrunde nahmen des Weiteren regelmäßig Teil: Hilde Spiel und ihr späterer zweiter Ehemann, der schrullige, wundervoll orginelle Hans Flesch von Brunningen – sie blieben bis zu ihrer Hochzeit 1971 streng per Sie. Als weiterer Stammgast: Der liebe, sanfte Dramatiker Franz Theodor Csokor, eigentlich der Älteste in diesem Kreis, 1885 geboren, aber Baron Lernet-Holenia hielt sich für den weit bedeutenderen Schriftsteller. Immer anwesend: Dorothea Zeemann, einst eng befreundet mit Egon Friedell, der sie als Erster zum Schreiben animiert hatte. Im ‚Michaeler‘ ahnte kaum jemand, dass Dorothea die Geliebte Heimito von Doderers war. Jahrzehnte später veröffentlichte sie ihre Memoiren, ‚Jungfrau und Reptil: Leben zwischen 1945 und 1972’, in denen sie diese heimliche Liebschaft erstmals publik machte. „Ab und zu muß ich Doderer auch ins Gesicht sehen, obwohl mir das – ach ja – es ist mir peinlich“, liest man da. „Sein Gesicht ist viel nackter als sein nackter Körper. Es zeigt jede Regung. Zorn und Sentimenatlität wechseln.“ Dorotheas Stimme ist mir deutlich im Ohr, sie war so eigen, so weich und angenehm, ungemein melodiös, aber mich irritierten die Barthärchen, die ich an ihrem Kinn ausmachte. Ihr dichtes Kopfhaar wirkte unecht – trug sie eine Perücke? Wir mochten einander; sie hatte keine Kinder und suchte ein wenig verzweifelt nach Themen, über die man mit mir sprechen konnte. Die Schulen, die ich besuchte, interessierten sie, die American International School und später das Akademische Gymnasium am Beethovenplatz.

Doderer kam bis zu seinem Tod 1966 nicht selten ins Bierhaus, starrte mich dann jedes Mal äußerst streng an – seine Physiognomie, die Intensität seines Blicks ängstigten mich. Meine Mutter meinte, er sei womöglich unglücklich, nie einen Sohn, nie eine Tochter gehabt zu haben, Grund genug, dass meine Gegenwart ihn zu stören schien. Auf seine Rolle als literarische Galionsfigur der 20. Jahrhunderts machte mich niemand aufmerksam. Dachten meine Eltern: Das Kind liest ja nie! Und wenn, dann höchstens Karl May oder Fix-und-Foxi-Hefte. Dafür aber schrieb ich, im Kinderzimmer entstanden erste Versuche, Skizzen, Romananfänge. Wohl deshalb raunte mir Lernet-Holenia einmal zu, als er sich am Ende einer Mahlzeit vom Tisch erhob, er war ganz dünn und beugte sich in all seiner Länge über mich: „Peter, man erwartet Großes von dir!“

Wenn Vaters enger Freund Fritz Hochwälder, aus Zürich kommend, seine Heimatstadt besuchte, alle paar Monate, kam auch er zum Stammtisch. Der in jener Zeit weltweit gespielte und berühmte Dramatiker, ein drahtiger, klein gewachsener, immer gut gelaunter Mann, hat mir einmal indirekt geholfen, ein Gymnasialjahr nicht wiederholen zu müssen. Als er im ‚Michaeler‘ erfuhr, meine Schulnoten seien katastrophal, die Gefahr bestehe, die dritte Klasse wiederholen zu müssen, ging er eine sonderbare Wette ein: Zückte aus der Brieftasche einen der vielen dort befindichen Tausendschillingscheine. Und reichte ihn, für mein Gefühl ein kleines Vermögen, meinem Vater: „Fliegt er durch, kannst du das Geld behalten. Schafft er‘s, musst du’s mir zurückgeben.“

Etwas kompliziert, diese Verdrehung, denn um Vater Tausend Schillinge zuzuschanzen, hätte ich ja erst recht versuchen können, das Klassenziel zu verfehlen. Der Stückeschreiber kannte die menschliche Psyche aber nur allzu gut. Es hätte mich beschämt, dass wir meines Versagens wegen Geld kassierten. Und so kam ich durch, wenn auch mit Ach und Krach. Hochwälder trug an seinen Geburtstagen eine schwarze Krawatte. Auf die Frage, warum er sie ausgerechnet an seinem Festtag anlegte, gab er zurück: „Geburtstag? Ein Schritt näher zum Grab!“

Über die „Alten“ lästern

Der Psychiater, Gründer der Sigmund-Freud-Gesellschaft und spätere Aggressions- und Terrorexperte Friedrich Hacker hielt sich jedes Jahr für längere Zeit in seiner Geburtsstadt auf. Mir imponierte, dass er in Los Angeles einen Sheriffstern besaß, der ihm Zugang zu jedem Gefängnis verschaffte, mich beeindruckte, dass er Marilyn Monroe und Marlon Brando gut kannte. Hacker blieb bis wenige Jahre vor seinem Tod unverheiratet, seine um Jahre jüngere Lebensgefährtin Anastasia Lohr war immer an seiner Seite, auch im Michaeler Bierhaus. Ich liebte es, wenn „die Stasi“, wie man sie nannte, zum Stammtisch kam, nicht zuletzt, weil sie den Tischgesprächen ebenso wenig folgen konnte wie ich. Sie langweilte sich ganz offensichtlich. Jedes Mal, wenn wir beisammensaßen, tauschten wir unter der Tischplatte Zettelchen aus. Beschwerten uns über die „Alten“, die neben uns saßen, lästerten, machten uns lustig, wie wichtig sie sich nahmen. Ein Glück, dass niemand unsere kassiberähnlichen Dialoge abgefangen hat.

Was diese Tafelrunde einte, über die freundschaftlichen Bande hinaus, war in Zeiten eines Wiener Kulturkampfes – zwischen Kalten Kriegern und liberalen Intellektuellen – ihre geschlossene Ablehnung des politischen Gegners, des Schriftstellers Friedrich Torberg. Davon wusste ich als Kind zwar kaum Genaueres, doch beim Mittagessen war oft die Rede von Torbergs gemeinsam mit Hans Weigel angeführtem allgemeinen Brecht-Boykott: Die beiden Autoren schafften es bis in die Mitte der 1960er Jahre mithilfe stetiger Feuilleton-Tiraden in den Zeitungen und Polemiken in der von Torberg herausgegebenen Monatszeitschrift FORVM, dass kein einziges österreichisches Theater die Stücke von Bertolt Brecht zur Aufführung brachte. Mit der einfachen Begründung, Brecht sei überzeugter Kommunist gewesen. (Die intensive Feindschaft zwischen meinem Vater, Robert Jungk, und Friedrich Torberg war stadtbekannt, sie steht auf einem anderen Blatt.) Nur Friedrich Hacker war mit beiden Lagern gut: Besuchte während seiner Wien-Aufenthalte auch den von der Michaeler Tafelrunde geächteten Star-Autor des ‚Schüler Gerber‘ und der ‚Tante Jolesch‘, ging mit ihm zum Heurigen, wo die Männer, begleitet von Stasi und Torbergs wechselnden Liebschaften, Wienerlieder zu singen pflegten.

Zum Tee in die Hofburg

Nach dem Dessert sehnte ich mich in mein Einzelkindzimmer zurück, in unsere helle Mietwohnung im sechsten Stock, wollte meine Lego- und Matadorbauten endlich weiterführen, doch da wurde man noch in kleinerer Runde in das sehr dunkle Appartement der Lernet-Holenias zum Tee gebeten. Das Ehepaar lebte ungemein feudal, fünfundzwanzig Schritte vom ‚Michaeler‘ entfernt. Eine Tafel erinnert an dieses Domizil: „In diesem Trakt der Hofburg wohnte und wirkte der Dichter Alexander Lernet-Holenia vom Jahre 1952 bis zu seinem Tode 1976 – das österreichische P.E.N. Zentrum seinem Präsidenten u. Ehrenmitglied.“

Hin und wieder fiel der Tee-Besuch zu meiner Erleichterung aus, wir fuhren in unserem rotweißroten, aus Hollywood nach Wien übersiedelten Oldsmobile – der Wagen war im Straßenbid der Stadt nicht zu übersehen – nach Hause. Mit einem Fahrgast, der auf der Vorderbank sitzen durfte: Wir chauffierten Franz Theodor Csokor bis vor seine Haustür in der Neulinggasse, nicht weit von unserer Wohnung am Modenapark entfernt. Csokor wirkte einsam, traurig auf mich, auch er war übrigens nie Vater geworden. Seine Kleidung ein wenig abgerissen, obwohl er mit Sicherheit nicht verarmt war. Aber er lebte allein, niemand kümmerte sich um ihn. Er bedankte sich jedes Mal so innig bei meiner Mutter, die am Steuer saß, als habe man ihm das schönste Geschenk gemacht. Ich sehe deutlich vor mir, wie wir noch warteten, bis er im Zinshaus verschwunden war.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare