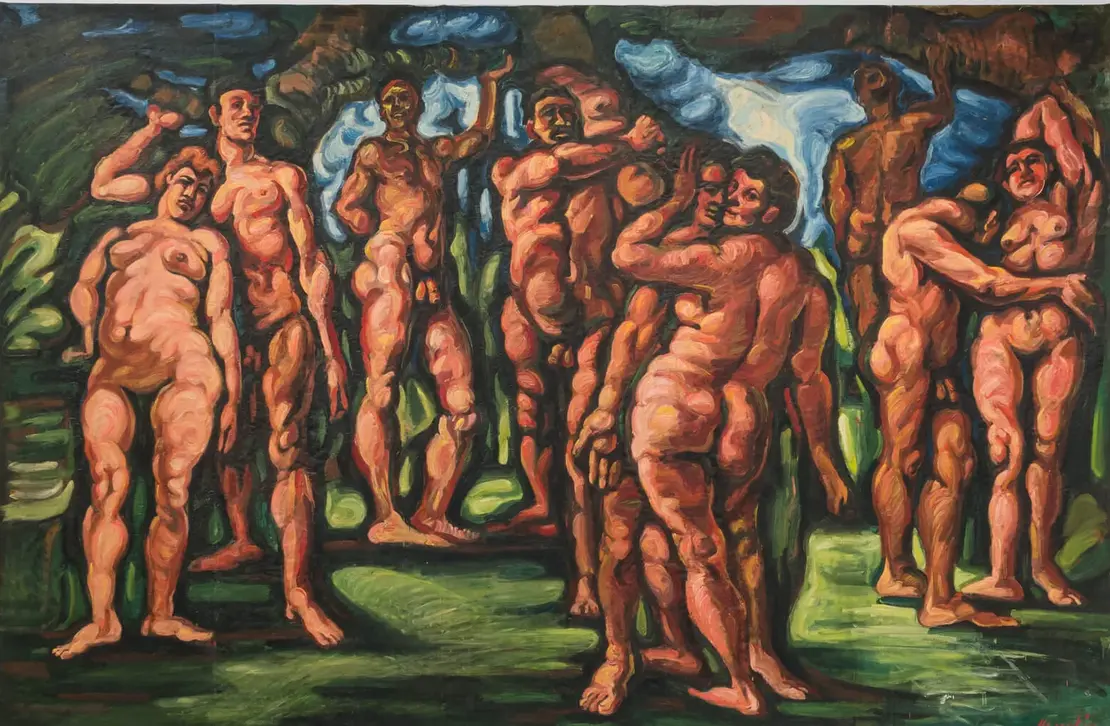

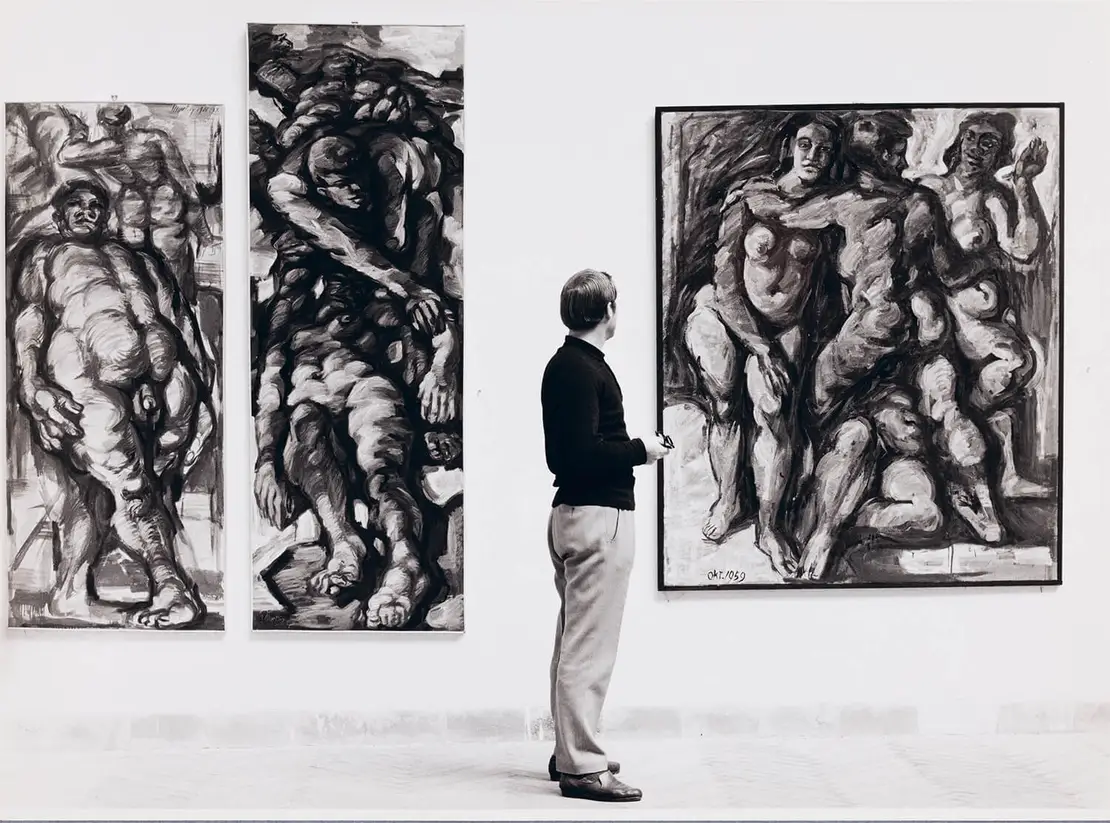

Fritz Martinz' „Großer Liebesgarten“ (1959–60) in der Ausstellung „Wirklichkeit als Haltung“ im musa, Foto: Klaus Pichler

Hauptinhalt

Die Restaurierung von Fritz Martinz' Großgemälde

Im leuchtenden „Liebesgarten“

Mit lebensgroßen Akten in einer grün leuchtenden Landschaft nimmt das Gemälde „Großer Liebesgarten“, 1959/60, mit seinen beachtlichen Maßen von 250 mal 380 Zentimeter, einen zentralen Platz in der Ausstellung „Wirklichkeit als Haltung. Wiener Realismus nach 1950“ im Wien Museum musa ein. Nach fünf Jahrzehnten wird dem Bild wieder Raum, Licht und Sichtbarkeit gegeben. Gemeinsam mit weiteren 12 Werken, unterstreicht die Präsenz des Gemäldes die Bedeutung von Leben und Werk des Malers und Grafikers Fritz Martinz (1924–2002) als frühen Vertreter des Wiener Realismus.

Einer umfassenden Restaurierung ist es zu verdanken, dass dem so ist. Das vom Keilrahmen abgespannte Werk harrte zuvor in gerolltem Zustand in unterschiedlichen Depots aus. In dieser langandauernden Phase hatte das Werk stark gelitten. Die Tochter des Künstlers, Dorothea Martinz, in dessen Eigentum es sich nach dem Tod des Künstlers befand, schenkte es dem Wien Museum. Im Zuge der Vorbereitungen zur aktuellen Ausstellung wurde das Gemälde einer eingehenden Untersuchung unterzogen und im Rahmen eines Forschungsprojekts konnte es schließlich vollständig restauriert werden.

Restaurierung – Ein Schleier über dem Gemälde

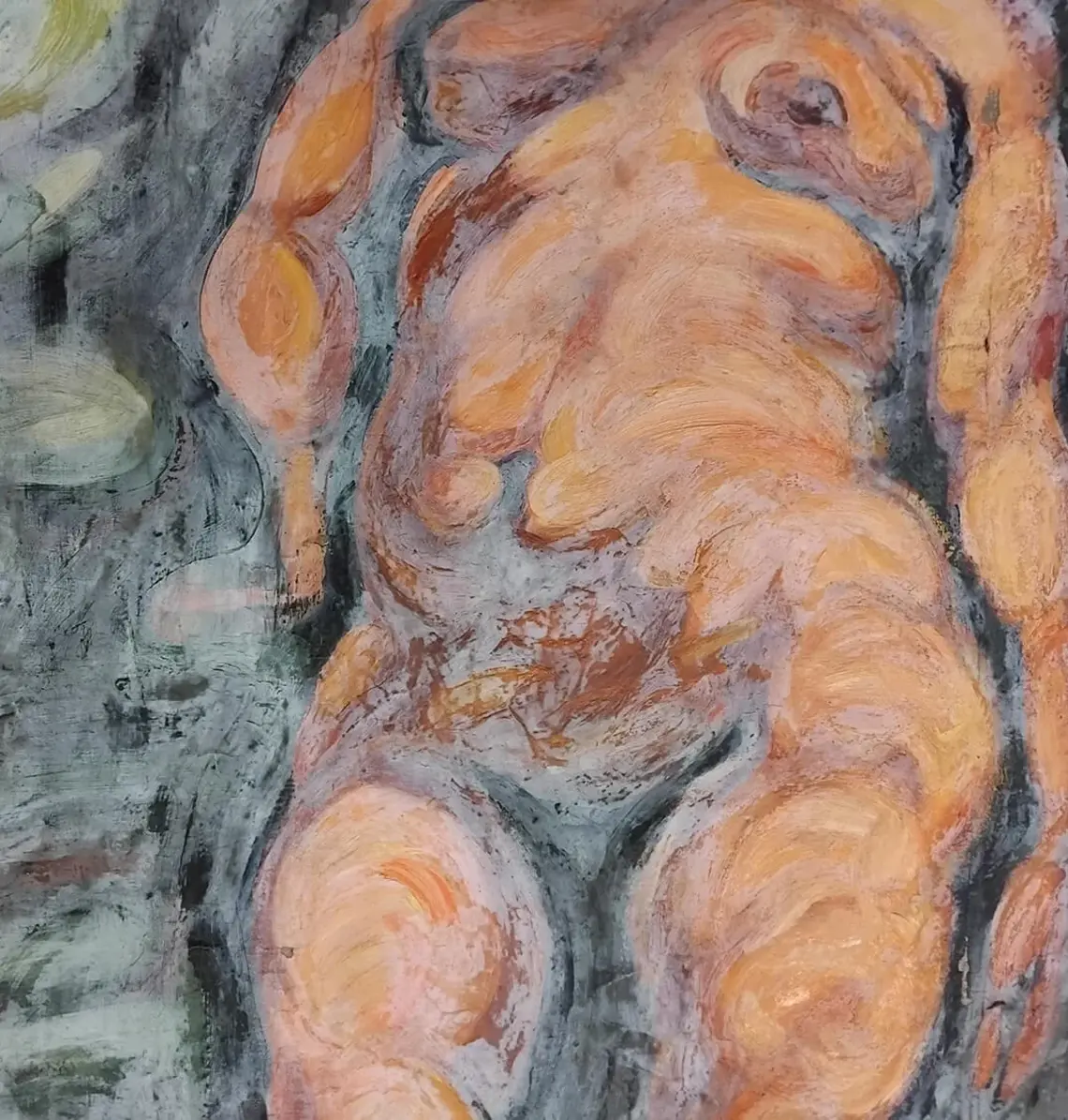

Das aus fünf Bahnen bestehende Leinwandgewebe aus den späten 1950er Jahren war sehr dünn mit einfacher Leinenbindung dicht gewebt. Die Malschicht bestand vorwiegend aus einem pastosen Farbauftrag in mehreren Schichten, der gelegentlich mit Rinnspuren versehen war. Neben Falten und Knicken in der Leinwand war das Auffälligste, dass großflächig ein unregelmäßiger weißer Schleier auf der Malschicht lag, sodass die Oberfläche sehr matt wirkte. Nur wie durch einen Nebel konnte das Motiv wahrgenommen werden. Dazu kam ein Wasserschaden, der Feuchtränder hinterlassen hat, ein kleiner Riss in der Leinwand im oberen Eckbereich und mehrere Farbfehlstellen.

Detailaufnahmen des Gemäldes vor der Restaurierung, ein weißer Schleier zieht sich über das gesamte Werk, Fotos: Paula Gaßmann

Restauratorin Paula Gaßmann vom Wien Museum übernahm die umfassenden Restaurierungsmaßnahmen, die unter anderem Reinigung, Retusche, Festigung und Stabilisierung umfassten. Das aufwendige Unterfangen wurde schließlich von der Studentin Amelie Warnecke und einigen Kolleg:innen des Instituts für Konservierung und Restaurierung an der Akademie der bildenden Künste Wien maßgeblich unterstützt.

In einem aufwendigen mehrmonatigen Prozess mussten viele Herausforderungen bewältigt werden. Bei dem großflächigen weißen Schleier, der den gesamten Eindruck trübte, handelte sich um massive Ausblühungen von Fettsäure, einem Bestandteil der Ölfarbe. Der Schleier musste minutiös mit Wattestäbchen Millimeter für Millimeter entfernt werden. Zunächst wurden die Ränder behandelt, soweit die Hand reichen konnte. Das große Format erforderte jedoch, dass eine Hilfskonstruktion über dem Bild gebaut werden musste, damit alle Stellen im Zentrum erreicht werden konnten. Die Restauratorinnen lagen einen halben Meter über dem Gemälde und führten kleine Handbewegungen aus, um die Schleierschichten zu entfernen. Nach dieser zeitintensiven Behandlung wurde die Malschicht konserviert. Lose und gefährdete Farbschollen wurden gefestigt und die gesamte Fläche einer intensiven Reinigung mit Latexschwämmchen unterzogen.

Zur Verstärkung wurde die Leinwand an den Rändern verlängert und konnte auf einen neuen Alu-Stretch-Rahmen aufgezogen werden. Nun war das Gemälde zum ersten Mal in seiner vollen Größe stehend wahrnehmbar. Es fehlten noch die Detailarbeiten. Mit dem Verschließen der Rissstelle durch eine eigenhändige Gewebeerzeugung und dem Kitten der Maloberfläche, um Niveau und Struktur der Farbschichten anzupassen, stand dem letzten Schritt, der Retusche der Farbfehlstellen, nichts mehr im Wege.

Nach etwa sechs Monaten waren die Arbeiten abgeschlossen. Die Rettung des Bildes war gelungen. Nach Jahrzehnten der Unsichtbarkeit erwachte der „Liebesgarten“ zu neuem Leben.

Restaurierungsarbeiten, Fotos: Amelie Warnecke

Kontext und Bedeutung

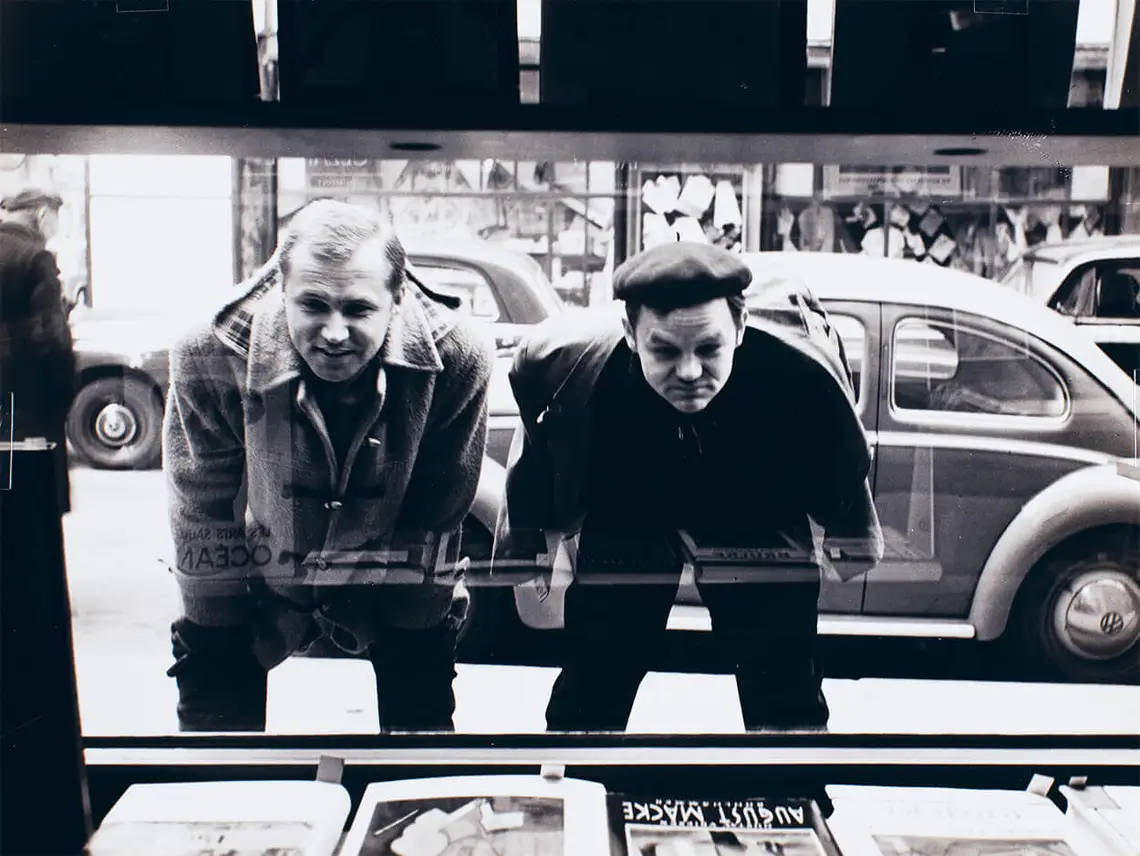

Fritz Martinz (1924–2002) gehört zur Kerngruppe der Realisten, die sich in den Nachkriegsjahren in Wien bildete. Neben den Malern Rudolf Schönwald, Georg Eisler und Hans Escher zählen auch die Bildhauer Alfred Hrdlicka und Rudolf Schweiger dazu.

In Bruck an der Mur geboren, studierte Fritz Martinz an der Grazer Kunstgewerbeschule bei Rudolf Szyszkowitz. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er das Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien auf. Beim Abendakt kam er in Kontakt mit den späteren Wiener Realisten. „Diese lose Gruppe formierte sich ab 1954, die sich mit ihren Werken gegen wiederaufkeimende nationalsozialistische Tendenzen, gegen Krieg und die Ausbeutung der Menschen wendeten. Gleichzeitig bezogen sie gegen die inhaltsleer empfundene und von den USA unterstützte abstrakte Auffassung der Kunst Stellung“, so die Kurator:innen der Ausstellung, Brigitte Borchhardt-Birbaumer und Berthold Ecker. Mit Alfred Hrdlicka teilte Fritz Martinz einige Jahre ein kleines Atelier und wurde von dessen vorherrschendem Interesse für den menschlichen Körper beeinflusst. Ab Ende der 1950er Jahre konzentrierte sich Fritz Martinz auf die Darstellung von Aktfiguren und erreichte im Werk „Liebesgarten“ einen ersten malerischen Höhepunkt.

Fritz und Alfred Hrdlicka, 1958 in Wien, Dorothea Martinz

Das Werk zeigt Akte im Freien: Männer und Frauen, in verschiedenen Ansichten und in unterschiedlichen Haltungen zueinander. Die nackten Körper weisen starke Rundungen auf, sind muskulös, und wirken zum Teil wie aufgeblasene Formen. Diese plastische Auffassung der menschlichen Figur findet sich in Plastiken, die Fritz Martinz zeitgleich erarbeitete.

Für den Maler stellte es eine große Herausforderung dar, diese vielfigurige Komposition zu bewältigen. Das Kompositionsprinzip war von Luca Signorellis Fresken im Dom von Orvieto angeregt, in der Titelgebung rekurrierte Martinz auf Peter Paul Rubens. Wie aus seinem Tagebuch vom 15. November 1960 zu erfahren ist, studierte und zeichnete er im Kunsthistorischen Museum das „Venusfest“, übernahm aber den Titel von Rubens´ Bild „Liebesgarten“, das sich im Prado in Madrid befindet. Das Bild feiert die Allmacht der Liebe. Ein Kultbild der Aphrodite wurde von Nymphen geschmückt und von geflügelten Eroten umtanzt. Tizian, Rubens’ großes Vorbild, hatte sich davon um 1518 zu einem berühmten Gemälde inspirieren lassen. Martinz griff somit auf seine großen Vorbilder zurück. Er fokussierte sich jedoch nur auf Details der linken Bildseite. Das ausgelassene Tanzen bei Rubens wich einer statischen Haltung der Paare bei Martinz. Die Figuren wirken abwartend, einige Blicke der Dargestellten suchen den Kontakt zum Betrachter. Das Format beider Bilder ist annähernd gleich groß. Das bedeutet, dass Martinz ein Versatzstück aus Rubens´ Bild ins Monumentale übersetzte.

Das große Bildformat – Abstraktion versus Figuration

Am Beginn der Reihe der Realisierung von extremen Großformaten stand im Schaffen von Fritz Martinz das Werk „Liebesgarten“. Monumentalformate waren in den 1950er Jahren vor allem bei öffentlichen Aufträgen gefragt. Man denke an den Gobelin „Die Welt und der Mensch“, 1956–58 von Herbert Boeckl für die Wiener Stadthalle mit einem Format von 250 mal 1200 Zentimeter. Ebenso im zeitlichen Kontext mit Martinz´ „Liebesgarten“ stand 1957 der Auftrag an Fritz Wotruba, ein Werk für den Österreichischen Pavillon für die Weltausstellung in Brüssel zu gestalten. Es entstand das „Grosse Figurenrelief“ (WV 206), eine siebenteilige Bronzearbeit, die stehende, abstrahierte Figuren in unterschiedlichen Ansichten und Haltungen zeigt. Die Figuren sind aus zylindrischen Formen zusammengesetzt. Die Breite des Reliefs beläuft sich auf 568 Zentimeter. In unserem Zusammenhang ist zudem bedeutend, dass der Bildhauer Fritz Wotruba (1907–1975), als er im Herbst 1945 aus seinem Schweizer Exil nach Wien zurückkehrte und die Meisterklasse für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste übernahm, die figurative Tradition in der Bildhauerei fortsetzte. Er hielt an der menschlichen Figur fest – entgegen dem damaligen Zeitgeist – und fügte der Gestaltung eine neue Facette hinzu. In der Rezeption von Kubismus bis hin zum künstlerischen Schwerpunkt der Architektur schuf Wotruba Werke mit tektonischen, geblockten Formen. „Die Stele/Figur als nie in Frage gestellte Behauptung, die kubistische Konstruktion als Struktur, die Reihung als Raumeroberung, die materiale und oberflächenmäßige Ursprünglichkeit als chthonisch-zeitlose Dimension, (…),“schrieb Matthias Boeckl über die Plastik von Fritz Wotruba. So ging Wotruba in der Darstellung der Figur eine Verbindung mit der Abstraktion ein, die ihn in der westlichen Kunstlandschaft integrierte. Im internationalen Feld wurde er als einer der großen Bildhauer neben Alberto Giacometti oder Marino Marini gereiht.

In der Malerei war zu diesem Zeitpunkt der figürliche und gegenständliche Aspekt vehement in Frage gestellt. Im Wiener Kunstgeschehen wird der Abstrakte Expressionismus gefeiert. Als Georges Mathieu 1959 seine Malaktion im Theater am Fleischmarkt ausführte, hatte Fritz Martinz sicherlich Kenntnis vom Ablauf dieses Ereignisses, nicht zuletzt war sein Freund Rudolf Schönwald Assistent vor Ort gewesen beziehungsweise war ein Bericht in der Tageszeitung Kurier zu lesen. Der gestikulierende Körper des Künstlers bedeutete, „den unmittelbaren Ausdruck der einzigartigen Persönlichkeit des Künstlers“ darzustellen, so Tracey Warr und Amelia Jones in ihrer Publikation Kunst und Körper. Somit kam dem eigentlichen Schaffensakt von Kunstwerken erhöhte Bedeutung zu, die von der Vaterfigur des Action-Painting, Jackson Pollock, Ende der 1940er Jahre ausgehend, über die Performances von Georges Mathieu bis hin zu Markus Prachensky mit seinen Peinture Liquide reichte.

Das Resultat war ein abstraktes Gemälde auf einer Leinwand von sechs Meter Größe. Fritz Martinz rekurrierte zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Malweise des Informel, sondern auf das Format. Die enorme Größe seines „Liebesgarten“ wird eine Begründung, die Fritz Martinz einsetzte, um für eine gegenständliche Malerei – in Anlehnung an die Tendenz der Bildhauerei – zu argumentieren, die in Opposition zur Gruppe der Abstrakten stand. In Anlehnung an Wotrubas Figurenideal schuf Martinz das Gegenbild, voluminöse, plastische Körper, die durch Größe und Aussehen ihre Präsenz manifestieren.

Dass ein monumentales Format den körperlichen Einsatz des Künstlers – ob abstrakt oder figurativ – ebenso erforderte, könnte als Absicht dahinterstehen. Vor allem erfordert es die Aktivierung des Betrachters, der das Bild, bedingt durch die Dimension, abschreiten muss.

Ausstellungsdebüt 1960

In den 1950er Jahren war Fritz Martinz in Wien nur einem kleinen Künstler:innen- und Sammler:innen-Kreis bekannt. Die Absenz vom Ausstellungsgeschehen war auf ein taktisches Vorgehen zurückzuführen, das Alfred Hrdlicka vorschlug, und dem Fritz Martinz zustimmte. Die Strategie sah vor, dass beide Künstler in aller Zurückgezogenheit und Stille ein umfangreiches Werk entwickeln sollten – ohne allzu viel Beeinflussung von außen – um dann, mit einem plötzlichen Paukenschlag in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. So sollte die Präsentation der Werke in Form eines „vertikalen Eindringlings“ wirken, der wie ein Keil mit Vehemenz und Durchschlagskraft, die in Wien vorherrschende Kunstszene auseinandertreibt, und gleichzeitig eine eigenständige Position markiert. Diese Strategie überlieferte Rudolf Schönwald in einem Gespräch vom 25. Juni 2013 unter Berufung auf den spanischen Philosophen José Ortega y Gasset (1883-1955). Dieser verwendete den Begriff in seinem Buch „Der Aufstand der Massen“, 1929: „Der Europäer, der jetzt zu herrschen beginnt, ist im Verhältnis zu der verwickelten Kultur, in die er hineingeboren wird, ein Barbar, ein Wilder, der aus der Versenkung auftaucht, ein vertikaler Eindringling.“

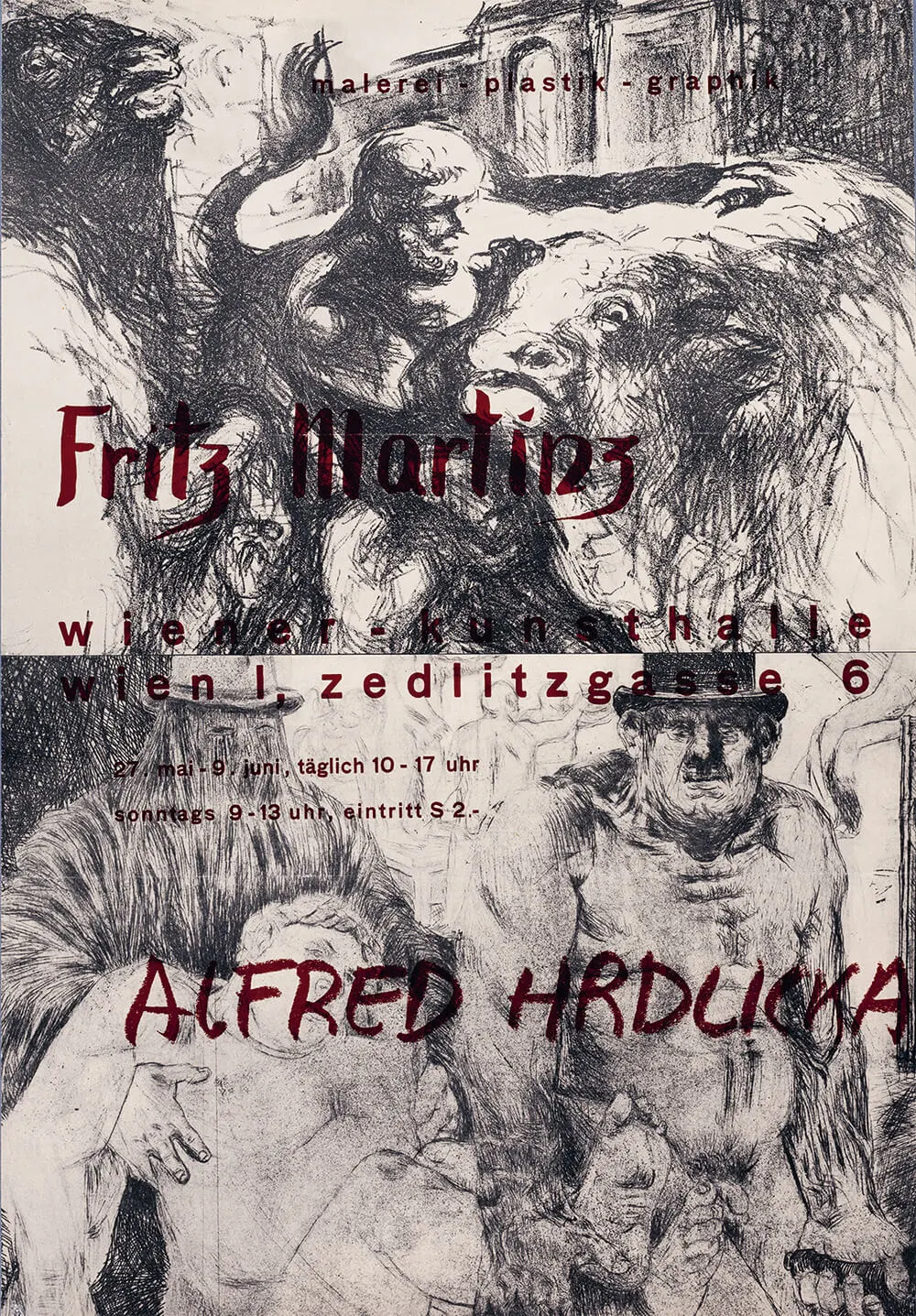

Der Zeitpunkt war 1960 gekommen: Alfred Hrdlicka und Fritz Martinz organisierten eine gemeinsame Ausstellung in der Wiener Kunsthalle, Zedlitzgasse 6. Dafür mieteten sie für dreizehn Tage die Räume und präsentierten ihre Werkphasen, die sie im Laufe der 1950er Jahre erarbeitet hatten. Martinz´ künstlerische Produktion umfasste Malerei, darunter das Gemälde „Liebesgarten“, Zeichnung und Druckgraphik. Hrdlicka zeigte Malerei, Druckgraphik und monumentale Skulpturen. Diese Ausstellung erfüllte ihren Zweck, sie wurde von den Kunstkritiker:innen mit erhöhter Aufmerksamkeit wahrgenommen, was sich in vielen Rezensionen niederschlug. Die Meinungen waren äußerst kontrovers und spiegelten die Bewertungen der Zeit wider.

Das Schicksal des „Liebesgarten“

Im April 1962 präsentierten Martinz und Hrdlicka parallel zur Frühjahrsausstellung im Künstlerhaus ihre Werke im Französischen Saal (Ausstellungsdauer: 5. bis 23. April 1962) Auch diese Ausstellung wurde von den Printmedien aufmerksam wahrgenommen. Martinz stellte neben dem „Liebesgarten“ noch weitere Großformate und etliche Zeichnungen aus. In Fortsetzung seines Schlachthaus-Themas wird die Verschränkung von Mensch und Tier in all ihren existentiellen Verstrickungen evident.

Mit diesen beiden Ausstellungen hatte sich Fritz Martinz in der Kunstszene als figurativer Maler und Grafiker manifestiert. Nach Ende dieser Präsentation war das Gemälde „Liebesgarten“ nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen – bis heute!

Angelika Katzlberger/Dorothea Martinz (Hg.), Fritz Martinz. Monografie und Werkverzeichnis, Wien 2024.

Brigitte Borchhardt-Birbaumer/Berthold Ecker, Wirklichkeit als Haltung, Wiener Realismus nach 1950, München 2025.

Fritz Martinz: Tagebuch 1954-1963, Nachlass Fritz Martinz.

Agnes Husslein-Arco (Hg.), Herbert Boeckl. Retrospektive, Wien 2009.

Wilfried Seipel/Fritz Wotruba Privatstiftung (Hg.), Wotruba. Leben, Werk und Wirkung, Wien 2012.

Matthias Boeckl, Die Plastik. 1945-1975. Von der Figur zum Ritual, in: Wieland Schmied (Hg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Band 6, München 2002.

Tracey Warr/Amelia Jones (Hg.), Kunst und Körper, Berlin 2005.

José Ortega Y Gasset, Der Aufstand der Massen, Gesammelte Werke Band III, Stuttgart 1978 (15.02.2015), URL: philosophie.hfg-karlsruhe.de/sites/default/files/der_aufstand_der_massen_.pdf.

Hinweis:

Die Ausstellung „Wirklichkeit als Haltung. Wiener Realismus nach 1950“ ist bis zum 17. August 2025 im musa (1010 Wien, Felderstraße 6–8) zu sehen.

Der Ausstellungskatalog, hg. von Brigitte Borchardt-Birbaumer und Berthold Ecker, ist im Hirmer Verlag erschienen und im Shop des Wien Museums sowie im Buchhandel erhältlich.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare