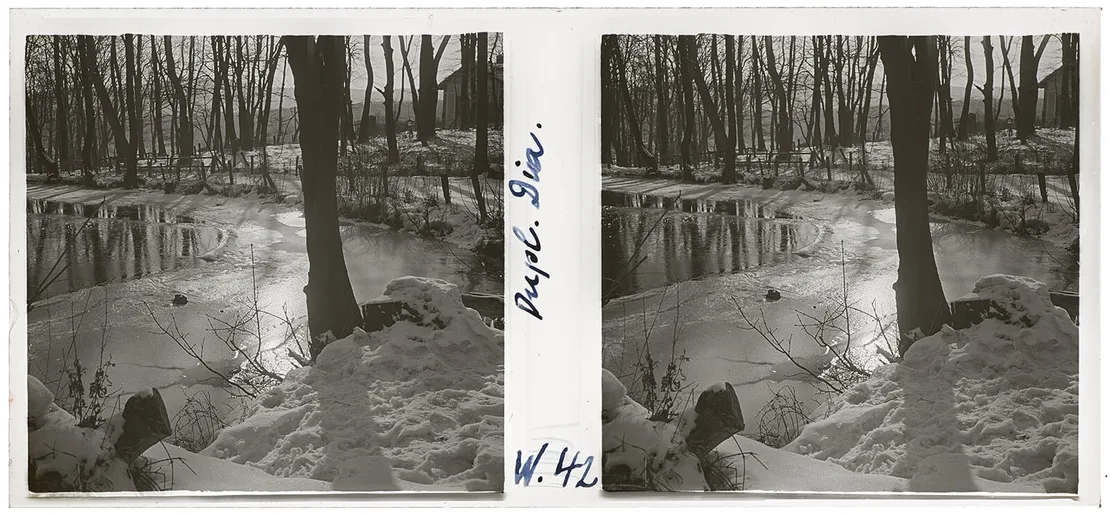

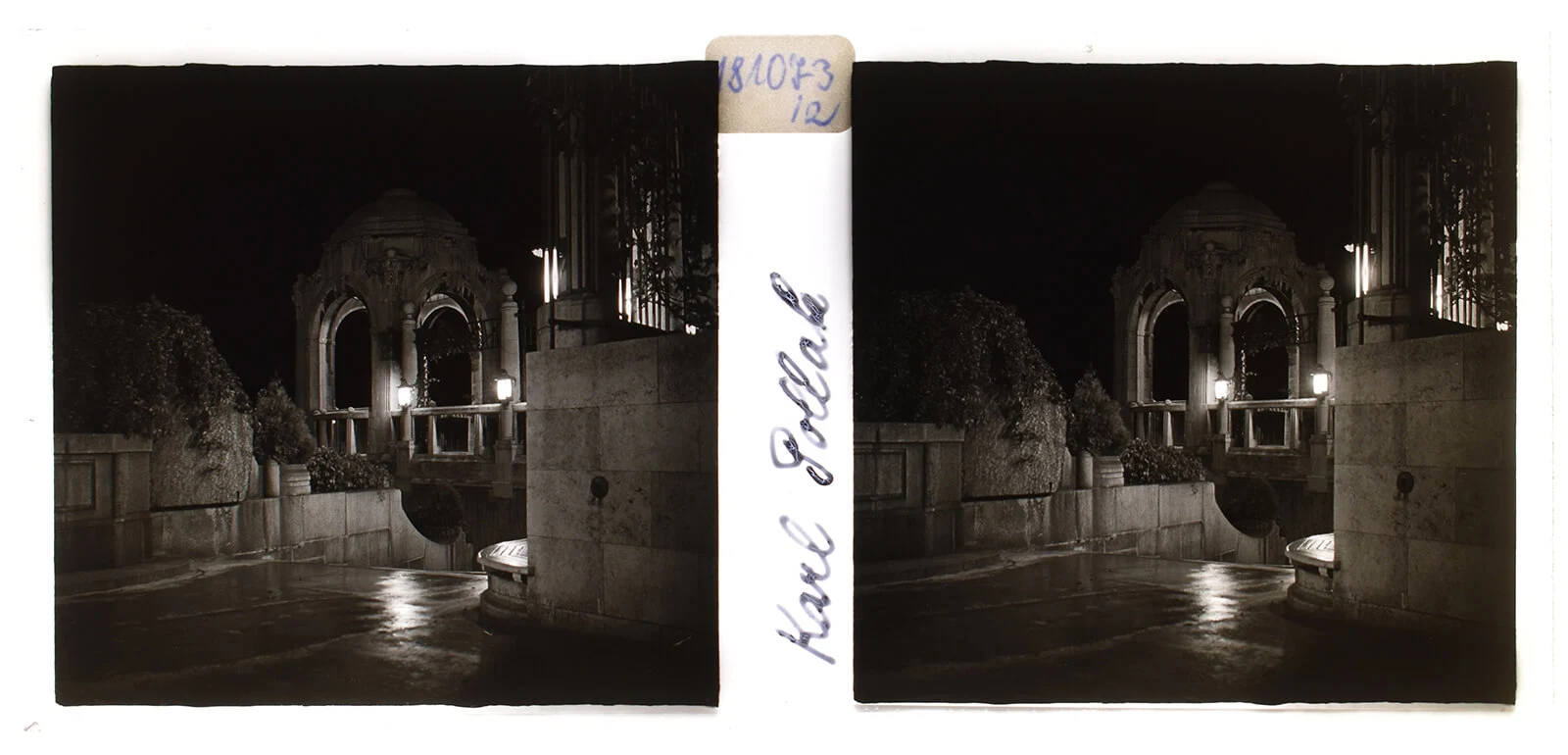

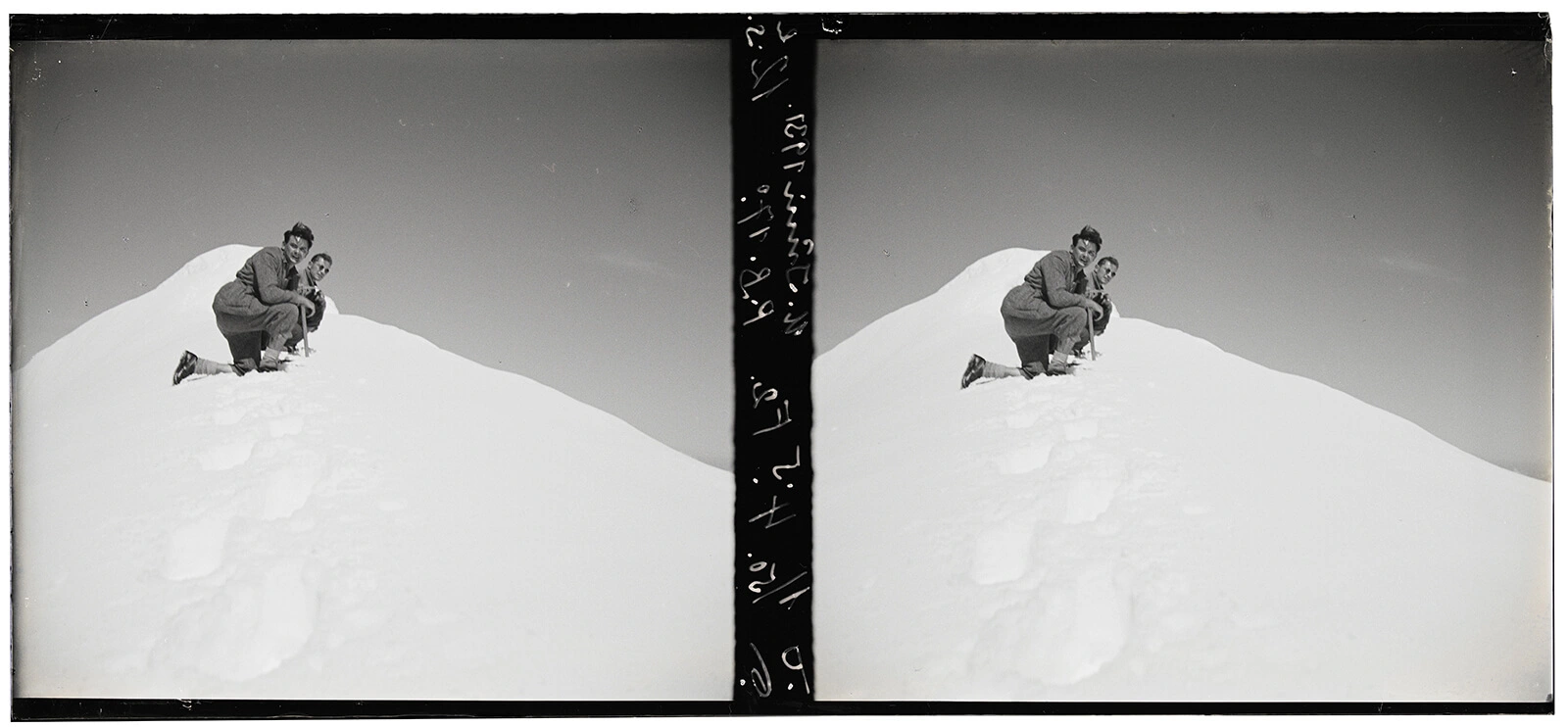

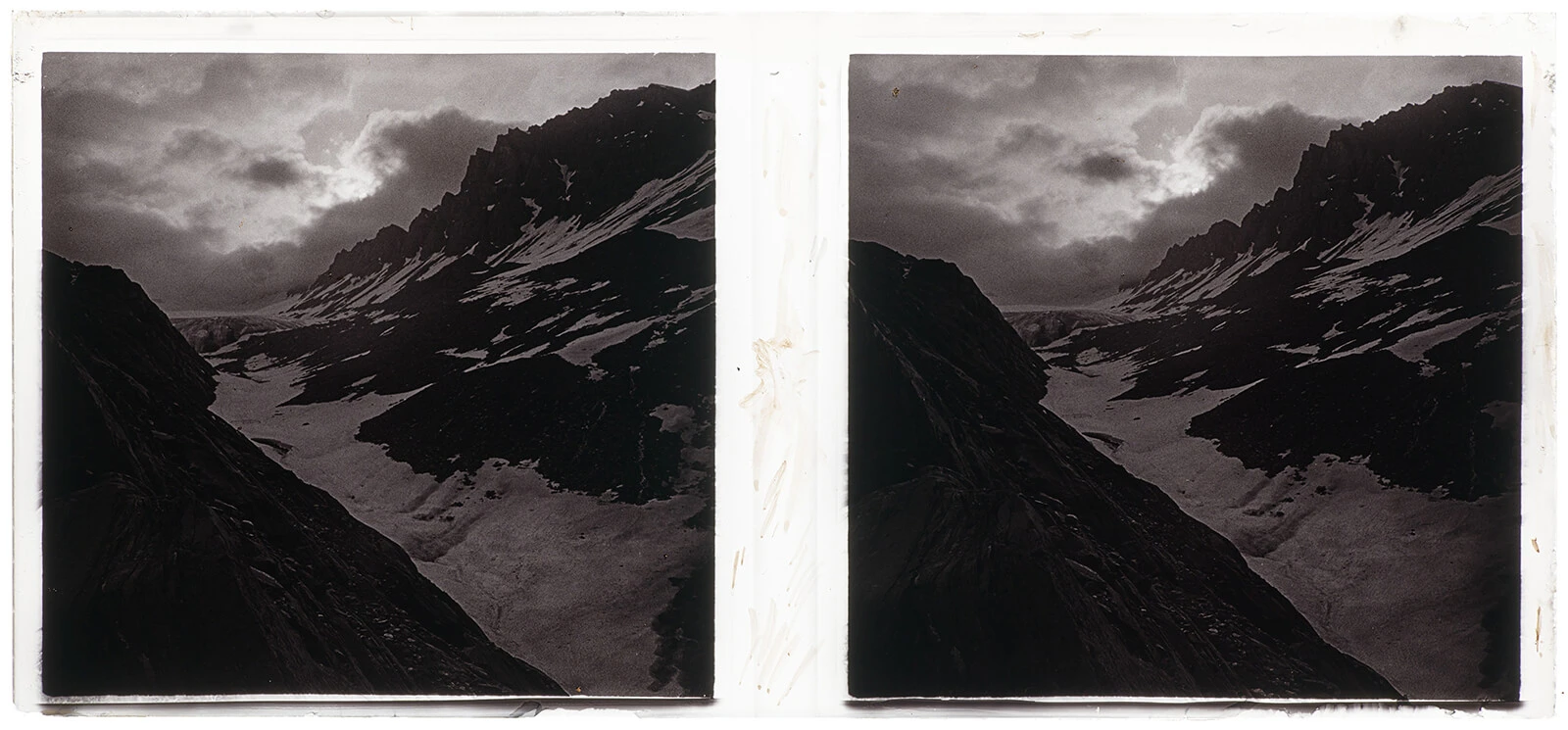

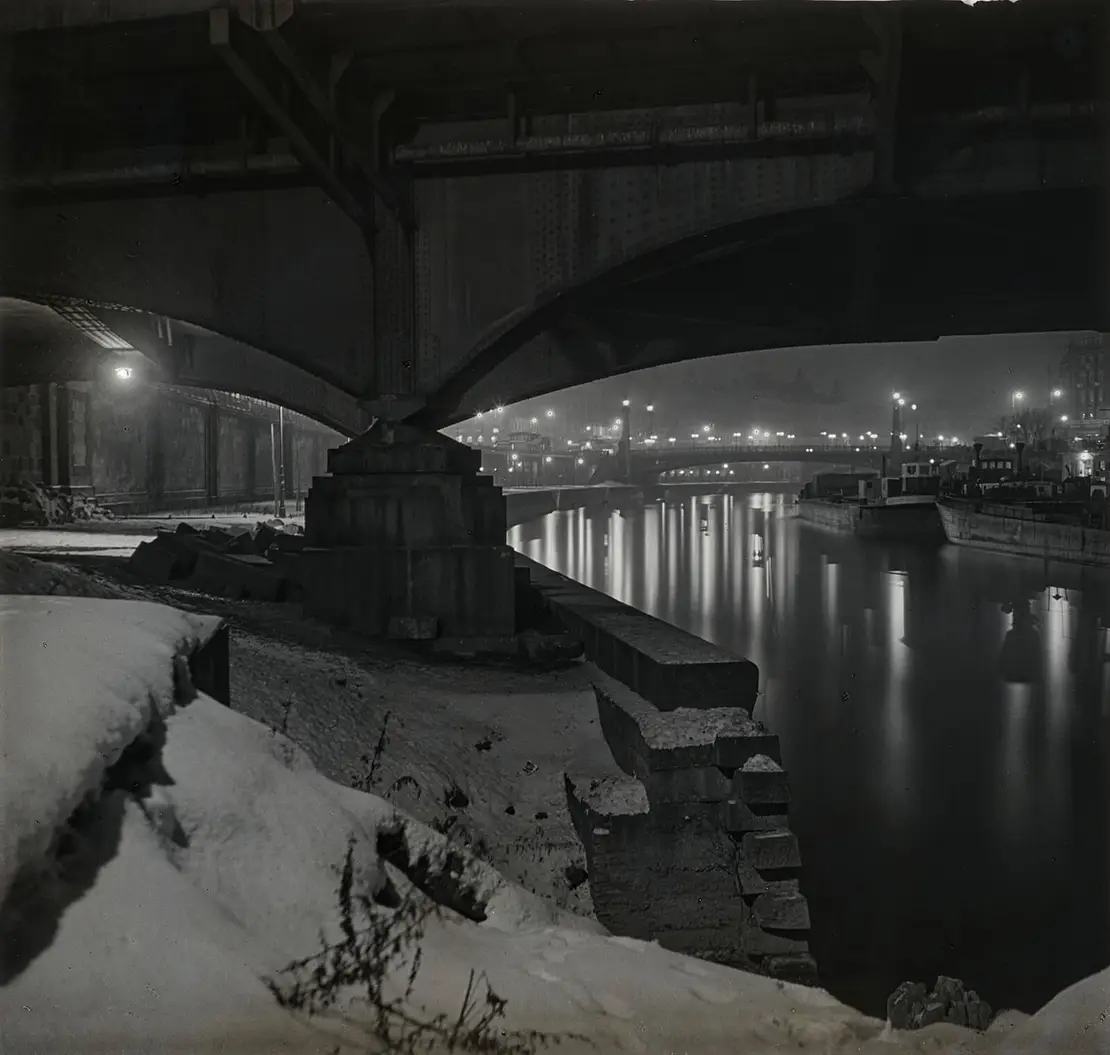

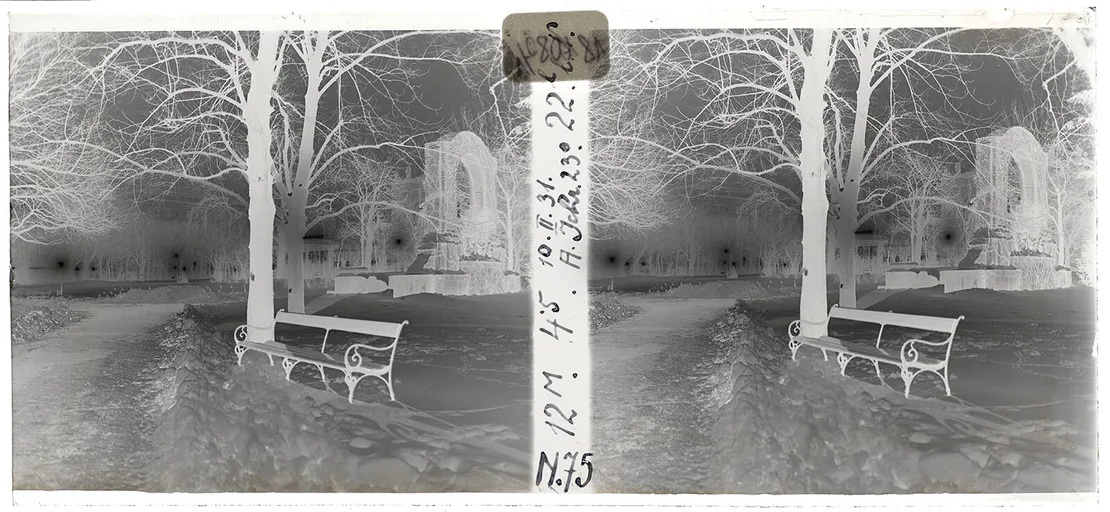

Karl Pollak, Donaukanal im Schnee, Stereopositiv (Glas), 17.02.1931, Pollak-Negativverzeichnis: Nachtaufnahmen 88, Wien Museum, Inv.-Nr. 316539/13

Hauptinhalt

Der Wiener Stereofotograf Karl Pollak

Zur Wiederentdeckung eines Raumbildners

In der Literatur zur Geschichte der österreichischen Fotografie spielt der Name Karl Pollak so gut wie keine Rolle. Einzig ein kurzer Eintrag in Timm Starls Lexikon zur Fotografie in Österreich 1839 bis 1945 sowie einige darüberhinausgehende Angaben in der Biobibliographie der Albertina verweisen auf Pollaks Tätigkeit als Fotograf im Wien der 1930er Jahre, obwohl seine Arbeit damals in Österreich und Deutschland einige Anerkennung genoss. Man kann für diese Leerstelle verschiedene, nachvollziehbare Umstände ins Treffen führen: Pollak, geboren 1903 in Wien, gestorben 1983 in London, war einerseits lange „nur“ Amateurfotograf – wenn auch nicht ohne öffentliche Wirkung –, andererseits spezialisierte er sich auf ein Gebiet, das in der Erforschung der österreichischen Fotografiegeschichte zumindest bezüglich des gegenständlichen Zeitraumes noch ein relativ blinder Fleck ist, nämlich die Stereoskopie.

Vornehmlich sind aber andere Gründe anzuführen. Zum einen emigrierte Pollak 1939 nach England und fand in Österreich ab diesem Zeitpunkt zwar hie und da Erwähnung, verschwand aber mit der Zeit sowohl aus der Wahrnehmung einer engeren interessierten Öffentlichkeit als auch aus jener der erst viel später aufkommenden Forschung zur österreichischen Fotografiegeschichte. Zum anderen aber muss vor allem die triviale Tatsache genannt werden, dass seine noch in Österreich geschaffenen Fotografien im Großen und Ganzen bis jetzt ganz einfach so gut wie unbekannt waren. Bisher konnten den von Pollak in England geschaffenen Porträtfotografien, von wenigen Reproduktionen in Zeitschriften der 1930er Jahre abgesehen, keine Arbeiten aus seiner Wiener Zeit gegenübergestellt werden. Über den Verbleib dieser Fotografien war bis vor kurzem schlichtweg nichts bekannt und Pollak, in London Fellow der Royal Photographic Society und in der National Portrait Gallery mit einer Reihe von Arbeiten vertreten, blieb in der Fotografiegeschichte Österreichs ein Name (fast) ohne Werk.

Karl Pollak im Wien Museum

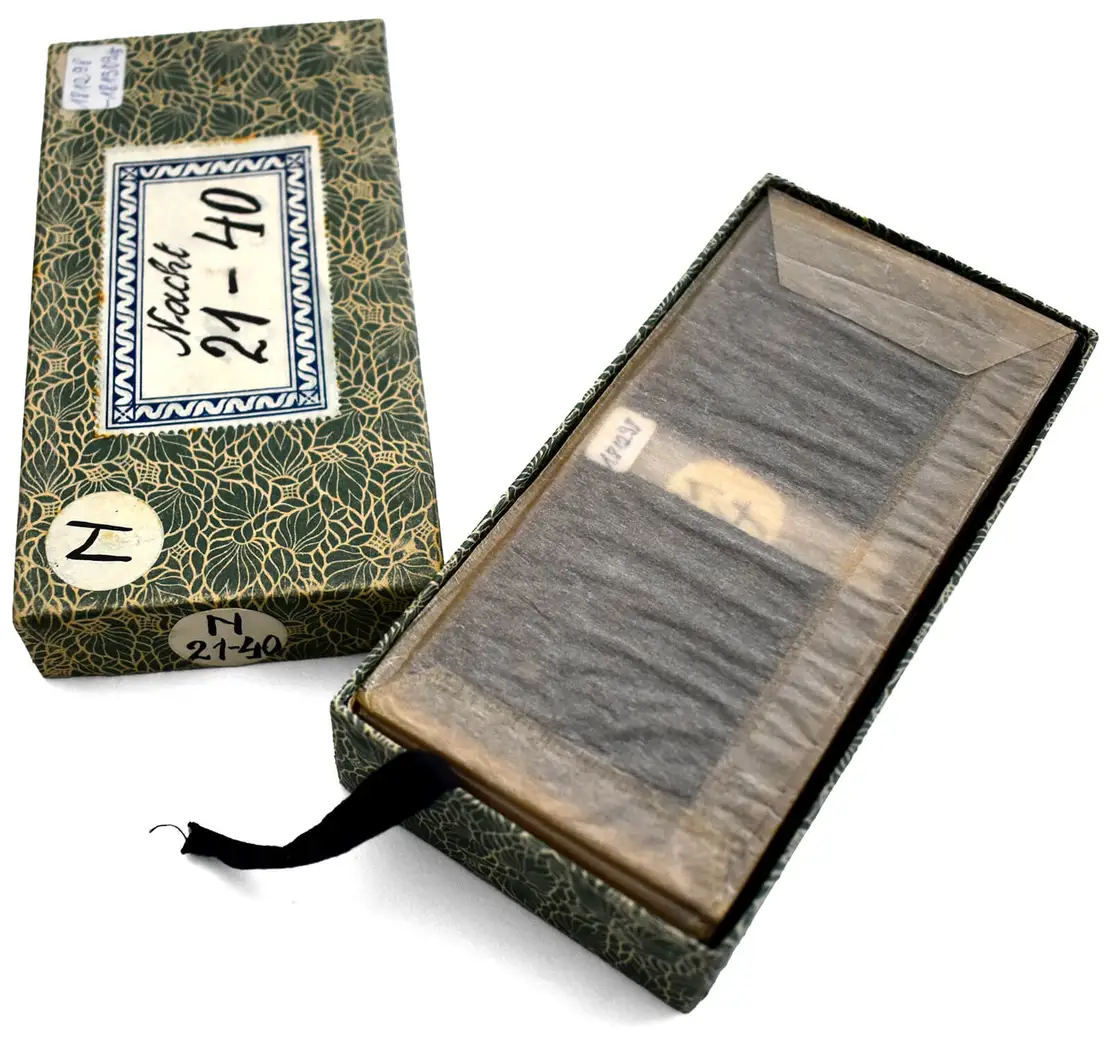

Es liegt in der Natur historischer Sammlungen, dass Objekte zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich ein- und wertgeschätzt werden und dass sich die Erkenntnisinteressen und Parameter verschieben, die an die verwahrten Objekte herangetragen werden. So konnte es geschehen, dass die Witwe Karl Pollaks im Jahr 1983 den fotografischen Nachlass ihres Mannes (bzw. Teile davon) dem Historischen Museum der Stadt Wien übergab, ohne dass diesem Nachlass in weiterer Folge eine größere Bedeutung beigemessen worden wäre.

Johanna Pollak, 1902 in Wien als Johanna Beck geboren, war nach dem Tod ihres Mannes über das Österreichische Kulturinstitut in London an das Museum herangetreten und hatte diesem eine ungenannte Anzahl an Objekten, vornehmlich in originalen Schachteln verwahrte Fotografien, übergeben, von denen allerdings, wie das Museum in weiterer Folge vermerkte, „nur ein Teil“ für die eigene Sammlung in Frage käme (Akt zu GZ MA 10/2154/1983). Der andere Teil sollte nach Sichtung und Ordnung an andere „zuständige österreichische Sammlungen“ abgetreten werden, denn die Autorschaft Pollaks war dem Museum nach den damaligen Maßstäben als Klammer offensichtlich nicht stark genug, um den motivisch heterogenen Bestand in der eigenen Sammlung zusammenzuhalten. Bearbeitet wurden schließlich etwa 680 Objekte, wobei, durchaus konsequent für die damalige Herangehensweise, diese Bearbeitung weder die Ordnung noch die künstlerische und technische Absicht des Fotografen berücksichtigte, sondern sich an den topographischen und kulturhistorischen Interessen des Museums orientierte. Die Beschreibung der Objekte beschränkte sich deshalb auf die Angabe der dargestellten Orte in Wien und Wien Umgebung, sowie inhaltliche Vermerke wie „Berufsdarstellung“, „Kulturgeschichte“, etc. Die Urheberschaft Pollaks fiel bei dieser Aufarbeitung überhaupt unter den Tisch, denn sein Name fand weder Eingang in die damals in Verwendung stehende Zentralkartei, geschweige denn in die heute in Verwendung stehende elektronische Verwaltung der Bestände des Museums. Autor und Werk waren somit getrennt.

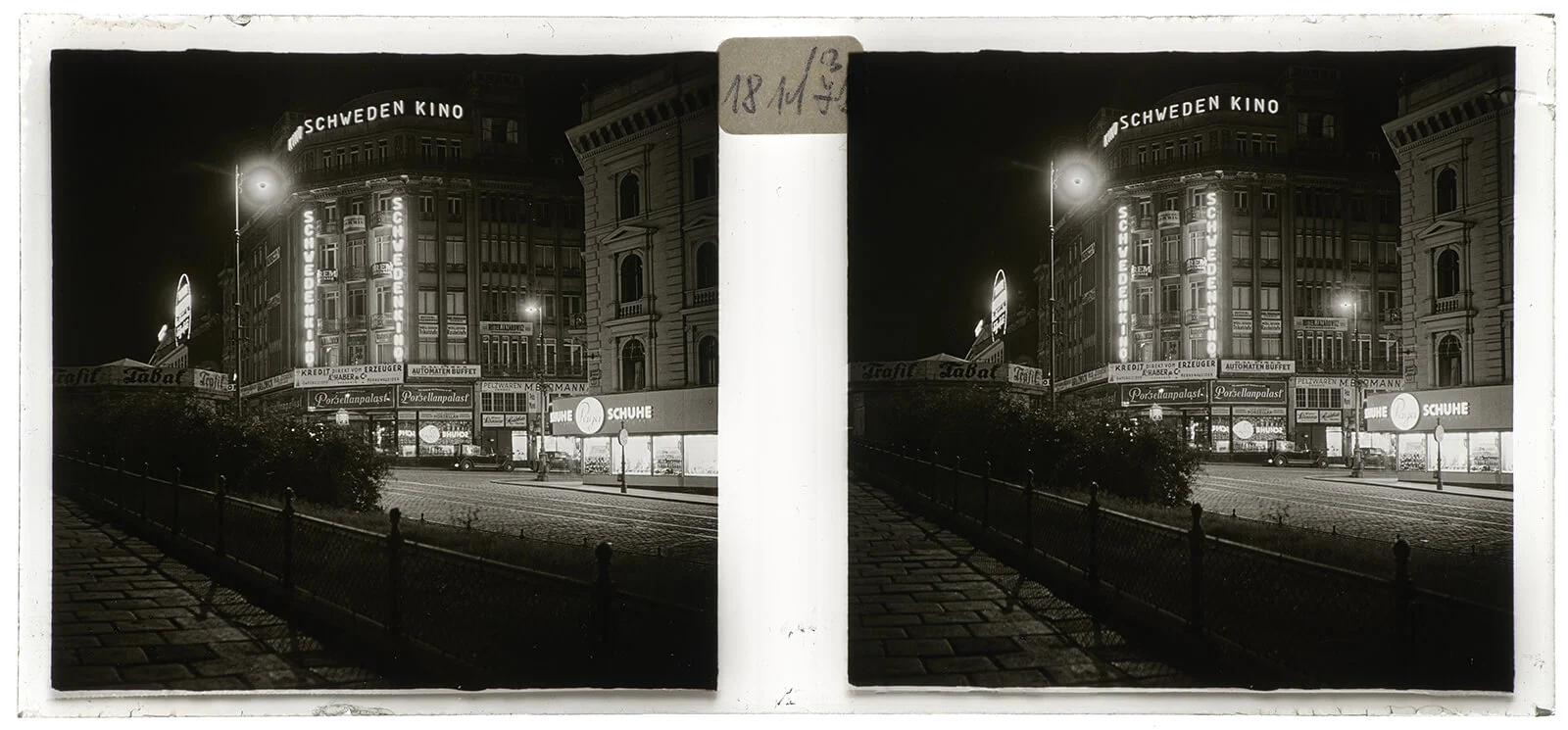

Erst jüngst führte die Suche nach einer Darstellung des heute nicht mehr existenten Schwedenkinos an der Oberen Donaustraße zur Identifizierung dieser etwa 680 Objekte als Fotografien von Karl Pollak. Nachdem eine in Frage stehende Ansicht des Kinos sich als beeindruckende Nachtaufnahme erwies, und auf einigen der in weiterer Folge betrachteten Objekte der außergewöhnlichen Serie der Name Karl Pollak handschriftlich vermerkt war, eröffneten sich durch Nachforschungen im entsprechenden Akt die oben geschilderten Umstände des Zugangs dieser Fotografien in das Museum, sowie die Erkenntnis, dass wohl ein großer Teil der Wiener Arbeiten von Karl Pollak im Wien Museum verwahrt wird.

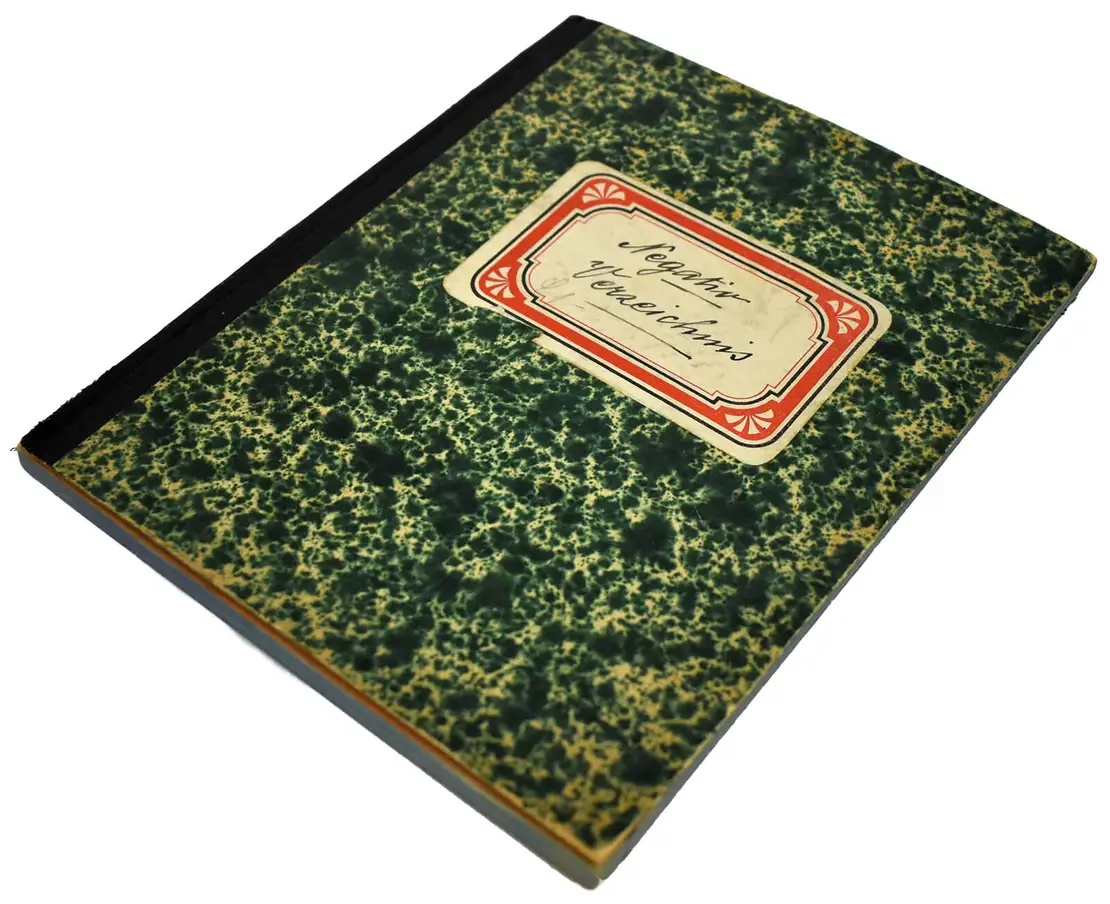

Unstimmig war jedoch die im Akt angegebene Anzahl der dem Museum übergebenen originalen Schachteln mit der Anzahl jener Schachteln, in welchen die bearbeiteten Fotografien Pollaks verwahrt werden. Eine Nachschau in der Sammlung führte schließlich nicht nur zum Fund weiterer Schachteln mit etwa 1050 Stereoskopien, Diapositiven und Anaglyphenbildern Pollaks (die 1983 wohl als für das Museum nicht Frage kommend von der Bearbeitung ausgeschlossen, aber in weiterer Folge nicht wie geplant an andere Sammlungen abgegeben worden waren), sondern auch anderer Objekte aus seinem Nachlass. Zu nennen sind etwa ein Betrachter für Stereoskopien der Marke Heidoplast und einige Anaglyphen-Stereobrillen der Firma Voigtländer, vor allem jedoch ein handschriftliches Negativverzeichnis, in welchem ein großer Teil der Fotografien Pollaks aus seiner Wiener Zeit gelistet ist.

Wer war Karl Pollak?

Im Akt selbst findet sich ein knapper, von der Witwe Johanna verfasster Lebenslauf Karl Pollaks. Laut diesem 1983 verfassten Typoskript wurde Karl am 14. März 1903 in Wien geboren und hatte zwei Geschwister (Anna, 1901-? und Gustav, 1908-1992) die von Johanna als noch in Wien lebend genannt werden. Von Beruf sei Karl Zuckerbäcker gewesen, mit eigenem, seit Generationen im Besitz der Familie befindlichen Betrieb, der „bis auf den heutigen Tag in Wien betrieben“ werde. Das Fotografieren habe Karl schon mit acht Jahren erlernt und sich bereits in den Jahren 1925-1932 als Fotograf einen Namen gemacht (Spezialgebiet Stereoskopie). Bei einem von Johanna erwähnten Diplom, das Karl 1932 erhalten habe, handelt es sich um den 1. Preis bei der Internationalen Ausstellung des Verbandes Deutscher Amateurfotografen-Vereine (VDAV) in Leipzig 1932, den Pollak für zwei stereoskopische Serien „Wien bei Nacht“ und „Schneelandschaften“ gewonnen hatte. Dieses Diplom befindet sich ebenfalls unter den Objekten aus dem Nachlass, beigelegt ist ihm außerdem die Zeitschrift Der Stereoskopiker. Organ der Deutschen Gesellschaft für Stereoskopie E. V. vom 15. Oktober 1932, in der über diese Ausstellung und Pollaks Preis berichtet wurde.

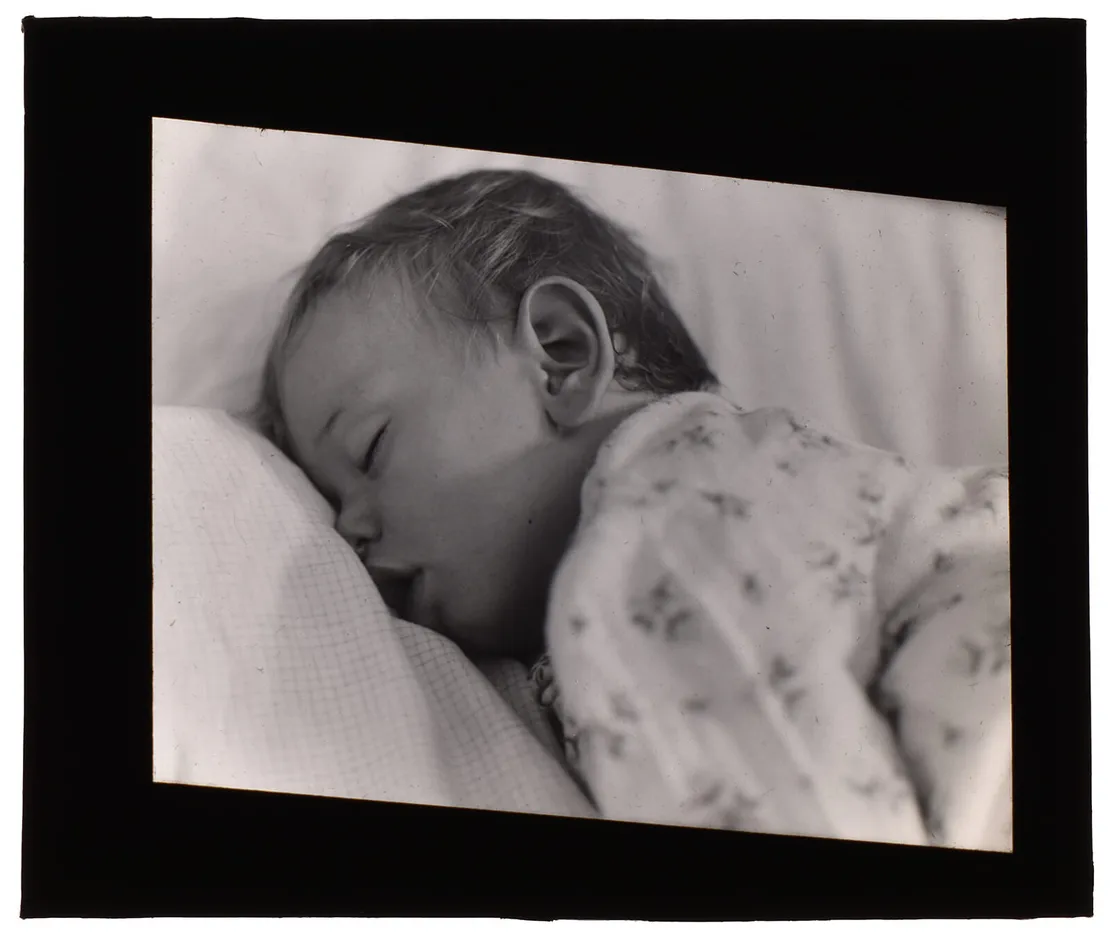

Im Mai 1939, so Johanna, emigrierte Karl nach England, wo er sich 1947 mit ihr verheiratet habe, „nachdem seine erste Frau und sein 8jähriger Sohn ums Leben gekommen waren“. Hinter dieser Bemerkung steht das Schicksal von Pollaks erster Frau Therese Hirsch und ihres gemeinsamen Sohnes Harry (deren Namen im Lebenslauf nicht genannt sind, die aber über die genealogische Datenbank des Jüdischen Museums Hohenems zu erfahren sind), die beide in Österreich verblieben waren und während des Zweiten Weltkrieges ermordet worden sind. Therese, geboren am 16. August 1905 in Wien, starb 1941/42 im Ghetto Litzmannstadt, Harry, geboren am 29. August 1932, starb am 18. September 1942 im Vernichtungslager Maly Trostinec. (Über das tatsächliche Todesjahr Harrys waren vermutlich weder Karl noch Johanna Pollak informiert, weshalb Johanna fälschlich angab, er sei mit acht Jahren verstorben.) Sowohl von Therese als auch von Harry finden sich Fotografien in Pollaks Nachlass.

Die Trennung von den beiden und die alleinige Emigration Karls lassen sich offenbar durch die (zu einem derzeit unbekannten Zeitpunkt vollzogene) Scheidung der Ehe erklären. In seinem Ausreiseantrag bei der Israelitischen Kultusgemeinde Wien vom 20. Juni 1938 gab Karl an, geschieden zu sein. Außerdem bestätigen die dort gemachten Angaben, dass Karl, zu diesem Zeitpunkt wohnhaft „zur Untermiete“ am Yppenplatz 2 in Ottakring (wo sein Vater nachweislich schon 1914 das „Zuckerwarenhaus Artur Pollak“ betrieben hatte), gelernter Konditor und Zuckerwarenerzeuger war, laut Lehmanns Adressverzeichnis mit eigener Erzeugung in der Lacknergasse 26 wohl bis 1937. Wir erfahren aus dem Antrag aber auch, dass Karl sich vorstellen konnte, im Exil von der im Amateurfoto-Verein erlernten Fotografie zu leben, wo er, wie er schreibt, „als bekannter Künstler“ große Vorteile hätte.

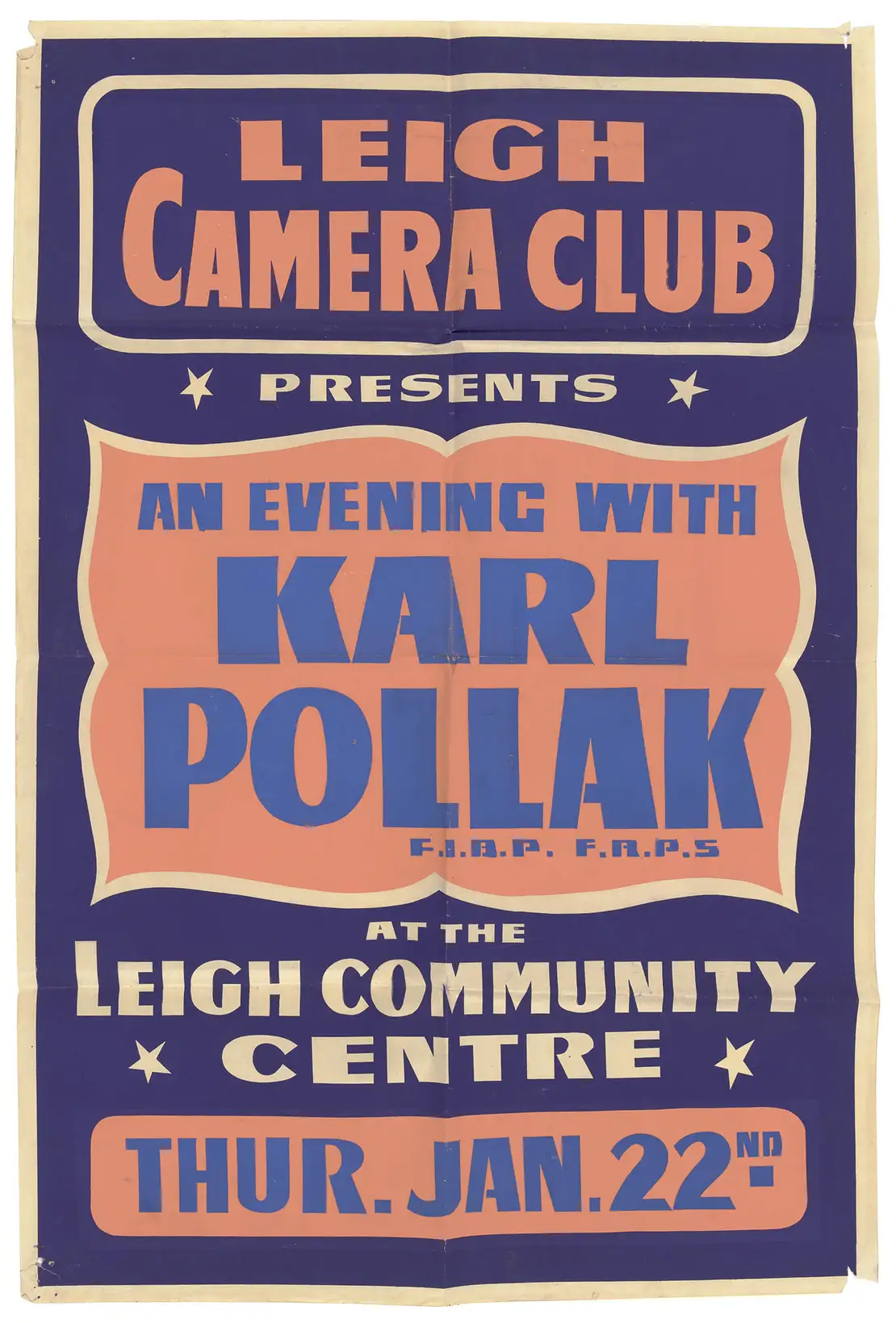

In England setzte Karl diese Vorstellung um, wobei die anfänglichen Schritte seiner dortigen Karriere noch im Dunkeln liegen. Er wurde jedenfalls vom Amateurfotografen zum Berufsfotografen (zuerst in Wellington, dann in London), wobei er sich auf Porträtfotografie spezialisierte und schon in den späten 1940er Jahren bekannte Persönlichkeiten ablichtete. Außerdem war er als Vortragender für die Firma Ilford Ltd., einem Hersteller für fotografisches Zubehör, tätig. Laut Johanna Pollak hat Karl in diesem Zusammenhang die erstaunliche Anzahl von 6000 Vorträgen gehalten, ein Ankündigungsplakat für einen solchen Vortrag im Leigh Camera Club („An evening with Karl Pollak“, 1959) findet sich ebenfalls im Wien Museum. In britischen Zeitungen der 1950er Jahre finden sich zahlreiche Berichte über diese Vorträge Karls, dessen „world-wide reputation“ gerühmt wird, und dessen Ausführungen (auch zum Thema Film und Stereoskopie) sich großer Beliebtheit erfreut haben müssen. Eine undatierte Fotografie im Nachlass zeigt ihn bei einem solchen Vortrag vor einem seiner charakteristischen, die Hände der porträtierten Frau stark in Szene setzenden Porträts.

Laut Johanna Pollak musste Karl seine praktische Tätigkeit als Fotograf 1972 aus gesundheitlichen Gründen einstellen, beschäftigte sich jedoch bis zu seinem Tod am 16. April 1983 weiterhin mit dem Studium der Fotografie. Schon zu seinen Lebzeiten, so Johanna, kaufte die National Portrait Gallery über einhundert seiner Arbeiten an, wobei heute dort 64 Objekte bekannt sind.

„Der bedeutendste dreidimensionale Lichtbildner seiner Zeit“

1949 war Karl britischer Staatsbürger geworden, doch schon zuvor war er in der Wahrnehmung mancher in Österreich zum „Londoner“ geworden: so berichtete das Salzburger Tagblatt am 23. Juli 1948 von einer Fotoausstellung des österreichischen Kulturbundes in der Gewerbeschule, die auch Porträts des „Londoners Karl Pollak“ zeige, von seinen Wurzeln und seiner früheren Tätigkeit in Österreich war schon hier nicht mehr die Rede. Der Bruch in der Biographie Pollaks, die Emigration nach England, hatte aber nicht nur Auswirkungen auf die Art und Weise, wie er in seinem Heimatland wahrgenommen (bzw. nicht wahrgenommen) wurde, sondern vor allem auf seine Tätigkeit als Fotograf. Die Tatsache, dass Pollak nun Berufsfotograf war, ist dabei in unserem Zusammenhang weniger bedeutsam als der Wandel vom Stereofotografen hin zum mit einzelner Linse arbeitenden Porträtfotografen. Denn Pollaks Anerkennung in den 1930er Jahren gründete auf seinen stereoskopischen Aufnahmen, oder, in zeitgenössischer Terminologie, seinen Raumbildern, die im Gegensatz zu den Flachbildern der herkömmlichen Fotografie standen. In seinem Ausreiseantrag von 1938 gab Pollak nicht nur an, als zusätzlichen Beruf „Fotograf für künstl. Vergrößerungen, Dia, entwickeln und kopieren“ erlernt zu haben, sondern auch, dass er „als der beste künstlerisch[e] Stereoskopiker der Welt“ gelte. Der Superlativ in der Selbstbeschreibung mag vielleicht der damals verzweifelten Lage Pollaks geschuldet gewesen sein („kein Verdienst, gehe zu meinen Verwandten essen“) die Formulierung referenziert aber durchaus auf eine tatsächliche Wertschätzung, die ihm in den 1930er Jahren öffentlich nicht nur durch die Preisverleihung in Leipzig entgegengebracht worden war. Josef Helmut Daum erinnerte 1968 an diese Wertschätzung in einem Rückblick auf „40 Jahre stereoskopische Gesellschaft in Wien“. Mit Worten, welche die Dramatik der damaligen Situation herunterspielen, hielt er fest, dass die Gesellschaft mit dem Jahr 1938 „eine Reihe von Mitgliedern“ verloren hätte, „die dem nun geltenden Arierparagraphen nicht entsprachen“. Darunter sei Karl Pollak gewesen, „der ohne Frage der bedeutendste dreidimensionale Lichtbildner seiner Zeit war und weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus hohes Ansehen genoß.“

Über Pollaks früheste Zeit als Amateurfotograf wissen wir derzeit nichts, über seine Hinwendung zur Stereofotografie und die von Daum erwähnte zeitgenössische Wahrnehmung als „Raumbildner“ finden sich jedoch Hinweise. Gesichert ist, dass er in der 1928 gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Stereoskopie mit der Mitgliedsnummer 57 zumindest ab Anfang 1930 eine aktive Rolle spielte. Spätestens in diesem Jahr, aus dem auch die frühesten bekannten datierten Stereoskopien Pollaks stammen, begann seine Tätigkeit als Vortragender zu verschiedenen, vor allem technischen Themen in den Clubräumlichkeiten in der Albertgasse 33: „Die besten Tonungsverfahren für Stereo-Diapositive und Papier-Bilder (mit praktischen Vorführungen der Tonungsmethoden)“ (Februar 1930), „Stereoskopische Nachtaufnahmen. Mit Vorführungen und praktischen Erläuterungen“ und „Die Sonne in der Westentasche. Mit Bilderprojektion und Erklärungen“ (Oktober 1930), „Wie ich arbeite (Praktische Arbeitsanleitung für Stereoskopiker und über Diapositivtechnik)“ (März 1931), „Diapositivverfahren und Tonungstechnik“ (November 1931) und „Eine Bergfahrt mit der Stereokamera im Venedigergebiet“ (März 1932) sind Titel solcher Vorträge, die Pollak als innerhalb der Gesellschaft gefragten Experten ausweisen.

Im Juniheft der österreichischen Zeitschrift „Das Photo-Magazin“ publizierte er 1931 einen kurzen Beitrag über die Vorzüge der Stereoskopie („Das plastische Lichtbild“), hier schon als Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Schließlich finden sich unter seinen Fotografien auch zwei Motive, welche Aktivitäten der Gesellschaft für Stereoskopie dokumentieren: ein Ausflug nach Hainburg und eine Zusammenkunft in den Clubräumlichkeiten in der Albertgasse. Die undatierte Aufnahme im Stereoklub mag im Rahmen eines Pollak`schen Vortrages entstanden sein und zeigt ihn selbst in der ersten Reihe in der Mitte des Bildes sitzend.

1931 nahm Pollak an der zweiten Stereo-Ausstellung der Gesellschaft, die vom 3.-14. Mai in der Habsburgergasse 2 stattfand, teil (und gewann den ersten Preis), weitere Ausstellungsteilnahmen wie z. B. bei der 2. (1932) und 3. (1934) Internationalen kunstphotographischen Ausstellung in Wien, und der 16. internen Ausstellung der Photosektion im Touristenverein „Die Naturfreunde“ (in der Bibliothek des Metzleinstalerhofes (19.11.-23.12.1933, Pollak war Mitglied des Vereins) folgten, wobei in Zeitungsberichten über diese Ausstellungen Pollak meist lobend namentlich erwähnt wurde. Die Zeitschrift Das Lichtbild brachte 1931 zwei Aufnahmen Pollaks und auch die Photographische Korrespondenz publizierte 1932 eine seiner Fotografien.

„Meister des Raumbildes“

Richtiggehend geadelt jedoch wurde Pollaks Arbeit im Kreise der an der Stereoskopie Interessierten durch Kurt Lothar Tank, der ihn und drei seiner Stereoskopien im ersten Jahrgang der einschlägigen Zeitschrift Das Raumbild 1935 unter dem Titel „Meister des Raumbildes“ vorstellte. Weitere biographische Details sind diesem Aufsatz zwar nicht zu entnehmen, jedoch bringt der Autor zwei Zitate aus Briefen Pollaks, die über den Beginn seiner Beschäftigung mit der Stereofotografie und seinen Zugang zu ihr informieren: „Zur Weihnachtszeit 1930 (ich war damals 28 Jahre alt) wollte ich mir einen Photoapparat kaufen. Der Zufall führte mich in eine Photoausstellung, wo ich das erste Mal in meinem Leben plastische Bilder zu sehen bekam. Der Eindruck blieb mir unvergeßlich. In diesem Augenblick wußte ich, daß ich auch so etwas schaffen musste.“ Demnach hätte sich Pollak in sehr kurzer Zeit in die Stereofotografie eingefunden, da er ja schon bei der oben genannten Ausstellung im Mai 1931 in der Habsburgergasse den ersten Preis gewann. Höchstwahrscheinlich jedoch muss die Jahresangabe Pollaks korrigiert werden, denn für die Weihnachtszeit 1930 ist, soweit eruierbar, keine entsprechende Ausstellung dokumentiert und Pollak hielt nachweislich schon im Februar 1930 einen Vortrag im Stereoklub mit wohl eigenen Beispielen; auch sind die frühesten Stereoskopien im Negativverzeichnis mit 1930 datiert. Zu vermuten ist deshalb, dass die Ausstellung, von der Pollak spricht, jene der Stereoskopischen Gesellschaft mit dem Titel „Das plastische Bild“ vom 4.-12. November 1928 im Filmatelier des Klubs der Kinoamateure Österreichs in der Margarethenstraße 36 war, und er somit schon im November 1928 mit der Stereoskopie in Kontakt gekommen ist. Mit einiger Sicherheit aber können wir sagen, dass sich Pollak wohl von Beginn an als künstlerischer Stereofotograf verstand, was er gegenüber Tank dann auch explizit formulierte: „Ich betrachte die Stereoskopie als Kunst, und über Kunst will ich nicht reden oder schreiben, darüber lasse ich nur meine Bilder sprechen. Die Zukunft der Raumbildnerei ist unbegrenzt, denn die Zukunft gehört der plastischen Fotografie.“

Das „plastische Bild“

Stereoskopien bieten, genau wie der Sehapparat des Menschen, zwei leicht verschiedene Bilder, die in der Wahrnehmung durch simultane Betrachtung mit einem entsprechenden Apparat miteinander verschmelzen, wodurch ein erstaunlicher tiefenräumlicher Effekt hervorgerufen wird – „körperlich zum Greifen stehen die Gegenstände vor uns“ (Pollak, Das plastische Lichtbild). Diese fotografische Bildform, die nur der äußere Anlass für eine innere, in der vorliegenden Publikation gar nicht reproduzierbare Wahrnehmung ist, ist beinahe so alt wie die Fotografie selbst, das zugrundeliegende Prinzip sogar noch länger bekannt. „Wirklichkeit“, „Lebendigkeit“, „Körperlichkeit“ und „Eroberung des Raumes“ werden dem „Raumbild“ durch seine Verfechter als Eigenschaften zugeschrieben, die es gegenüber dem „Flachbild“ auszeichnet. Gewöhnliche Aufnahmen, so formulierte es etwa der erste Vorstand der Österreichischen Gesellschaft für Stereoskopie, Eduard Hans Tropsch, geben „noch keine lückenlose Vorstellung des in Wirklichkeit Erschauten – es fehlt ihnen das Räumliche, die Körperlichkeit und das Leben. In der gewöhnlichen, der `einlinsigen´ Photographie kann der Raum nur auf einer Fläche vereinigt werden. Die natürliche Darstellung des Räumlichen und Körperlichen bleibt aber das uneingeschränkte Vorrecht der Stereoskopie, der räumlichen oder plastischen Photographie! Und so ist Stereophotographie gleichbedeutend mit der Eroberung des Raumes. Wie der zweiäugige Mensch dem einäugigen überlegen ist, so ist es die Stereokamera dem einlinsigen Apparat gegenüber.“ (Tropsch, Die zweiäugige Kamera) Während sich letzterer auf die Bannung des Raumes auf eine Fläche beschränken muss, öffnet die Stereoskopie den Raum für den Betrachter und bietet eine grundsätzlich andere, auch intimere Form der Wahrnehmung – der Betrachter, schon durch den notwendigen Betrachtungsapparat von seiner Umgebung abgeschieden, ist gleichsam selbst im Bild und bewegt sich, heutigen virtual-reality-Szenarien nicht unähnlich, sehend durch dieses.

Von Oliver Wendel Holmes stammt die wohl bekannteste Beschreibung einer solchen Bilderfahrung: „Ich krieche über die Riesenzüge von Ramses an der Front seines aus dem Fels gehauenen nubischen Tempels; ich ersteige den riesigen Bergkristall, der sich Cheopspyramide nennt. Ich schreite die Länge der drei Riesensteine in der Mauer von Baalbek ab – die größten Felsmassen, die der Mensch je gehauen hat, und dann tauche ich mit einem Mikroskop in eine Fülle von Blattwerk und verfolge die Blattadern, die das mechanische Bild so delikat nachschreibt, dass ich fast ihren wachsartigen Überzug sehe und die grüne Blattlaus, die aus ihnen Saft saugt.“ Als Schlussfolgerung ergibt sich für Holmes die extreme Vorstellung, dass eine solche Wahrnehmung den abgebildeten Gegenstand gleichsam reproduziert und ihn selbst obsolet macht: „Man gebe uns ein paar Negative eines sehenswerten Gegenstandes, aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen – mehr brauchen wir nicht. Man reiße dann das Objekt ab oder zünde es an, wenn man will.“ (Oliver Wendell Holmes, Das Stereoskop und der Stereograph, 1859)

Eine Renaissance der Stereoskopie

Ende der 1920er Jahre konnte die Stereoskopie schon auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken, in der ihre so beschriebenen Vorzüge in verschiedener Form, auch ökonomisch, nutzbar gemacht worden waren. Doch das Interesse etwa an stereoskopischen Vorführungen anderer Städte, Länder und Kulturen wie sie zum Beispiel August Fuhrmanns „Kaiserpanorama“ seit Ausgang des 19. Jahrhunderts bot, hatte damals schon länger merklich nachgelassen.

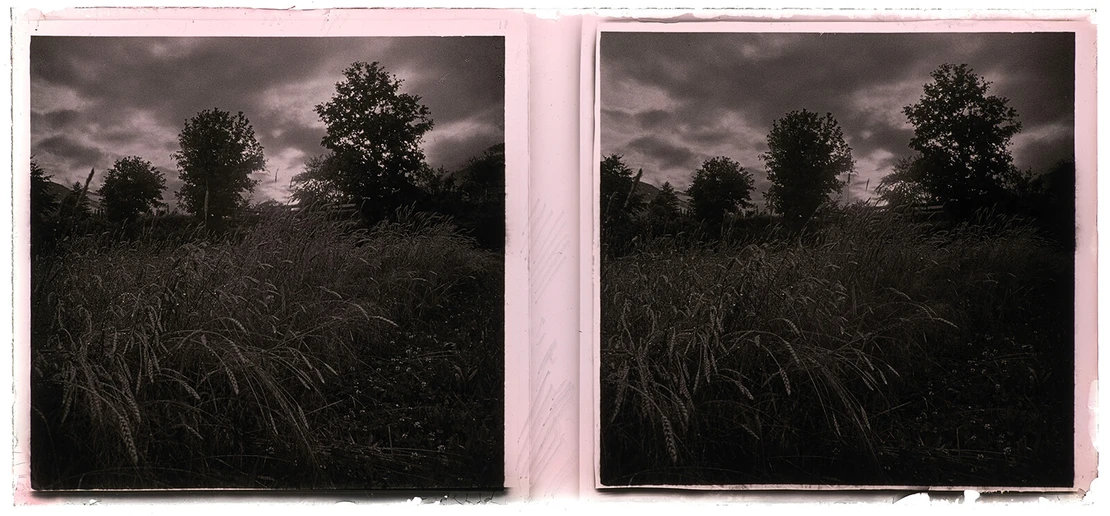

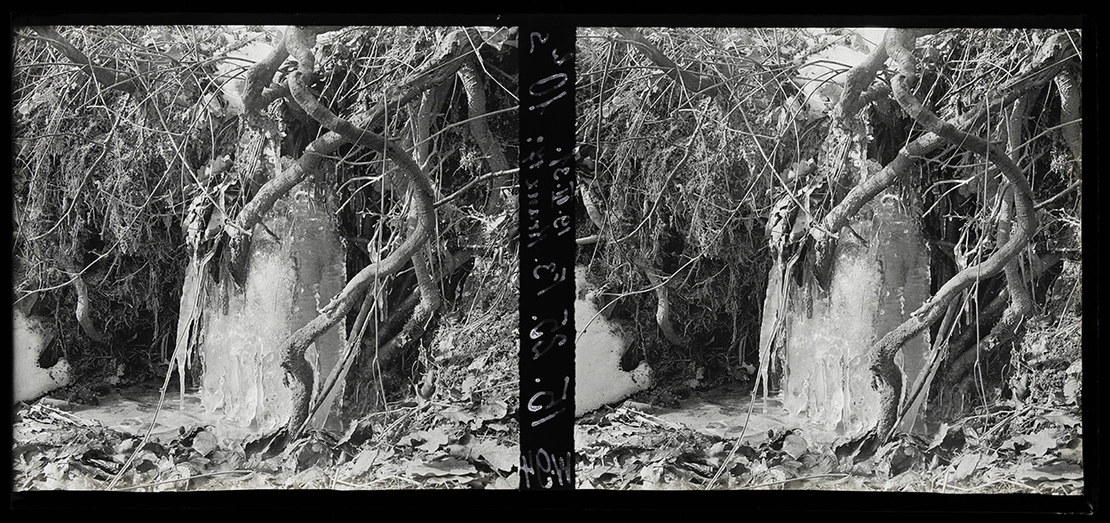

Mit der Gründung sowohl der Deutschen als auch der Österreichischen Gesellschaft für Stereoskopie im Jahr 1928 kam es zumindest in kleineren Kreisen zu einem neuerlichen Aufschwung des Mediums und zur Diskussion theoretischer und praktischer Aspekte in Büchern wie Eduard Hans Tropschs Die Praxis der Stereoskopie (Berlin 1931) sowie Zeitschriften wie Der Stereoskopiker (ab 1929 als Supplement der Zeitschrift Photographie für alle: Zeitschrift für alle Zweige der Photographie erschienen) und Das Raumbild (ab 1935). In unserem Zusammenhang interessiert hierbei die Hinwendung in diesen Publikationen zu Fragen der spezifischen Bildlichkeit der Stereoskopie. Kurt Lothar Tanks Auseinandersetzung mit Karl Pollaks Stereoskopien etwa basierte nicht nur auf einer Wahrnehmung, die der oben zitierten von Holmes entspricht, vielmehr überschritt sie diese, sicherlich im Sinne des sich als künstlerischer Fotograf verstehenden Karl Pollak, in Richtung einer ästhetischen Wahrnehmung. Zwar lässt sich Tank wie Holmes auf das Bild so ein, als betrachte er nicht ein Bild, sondern sei tatsächlich vor Ort – „ich krieche, ich ersteige, ich schreite“ –, jedoch besteht sein Interesse nicht ausschließlich darin, „getäuscht“ zu werden und dabei Bildinhalte in räumlicher Form, praktisch als Ersatz für das Fotografierte selbst, vermittelt zu bekommen. Tank reflektiert viel mehr auf den Akt dieser täuschenden Wahrnehmung selbst sowie auf das gebotene Raumerlebnis, welches das Erlebnis der Realität übersteigt: er empfindet die raumbildende Leistung Pollaks als ästhetisch und somit als jenseits der Bildinhalte befriedigend. Diese Form der Wahrnehmung ist auch in zeitlicher Hinsicht verschieden von jener, die etwa das „Kaiserpanorama“ seinem Publikum durch den relativ schnellen Ablauf der Bildpräsentation bieten konnte. Tank: „Seit einigen Woche liegen die Raumbilder des Herrn Pollak auf meinem Arbeitstisch. Ich habe sie oft betrachtet und mich oft an ihnen erfreut. Manchmal sah ich sie nacheinander an, manchmal griff ich eines heraus, und immer war die Verzauberung so stark und erregend, daß ich glaubte, in einem Walde zu wandern, über Schneeflächen zu gleiten, mit der Hand Kornähren zu streifen oder den erstarrten Winterzauber unter einer vereisten Brücke zu schauen. Das Raumbild gibt die stärkste Wirklichkeitsnähe und die erstaunlichste Verzauberung zu gleich.“ Die bildnerische Leistung Pollaks als Künstler führt laut Tank jenseits dieser Wirklichkeitsnähe zu einer „Wirkungssteigerung in ästhetischer Hinsicht“. Den Akt der Betrachtung beschreibt Tank dabei als einen zu erlernenden, aktiven und konzentrierten – „das Raumbild zwingt zu gesammelter Betrachtung, ein flüchtiges Darüberhuschen genügt nicht“ – und den Bildaufbau, den Pollak für ein solches „Raumerlebnis“ anbietet, als „meisterhaft“.

Es wäre vermutlich im Sinne Karl Pollaks, seinen Fotografien – als Werken der Kunst – mit jener „ästhetischen Einstellung“ nach Pierre Bourdieu zu begegnen, die eine Konzentration auf die Form und diese alleine verlangt, wobei dieser „Primat der Form einzig um den Preis einer Neutralisierung jedweden affektiven oder ethischen Interesses für das Objekt der Darstellung zu erreichen ist“. „Dem Stereoskopiker“, so Pollak, sind selbst solche Motive lohnend, „die der gewöhnliche Lichtbildner mit Recht von sich weisen muss“ (Pollak, Das plastische Lichtbild). Denn ein ästhetisch erfüllendes Raumerlebnis kann auch durch ein an sich unscheinbares (und uninteressantes) Motiv geboten werden – und gleichzeitig sind manche Momentaufnahmen Pollaks, die in anderen Zusammenhängen als Sozialstudien zu werten wären, für ihn vermutlich nur Anlass künstlerischer Betätigung gewesen.

Die „ästhetische Einstellung“ bringt, wie Bourdieu bemerkt, ihre eigene Sprache mit Bezug auf ihre Gegenstände hervor und es wäre lohnend, diese Sprache mit Bezug auf die künstlerische Stereoskopie der 1930er Jahre systematisch zu ergründen – dies umso mehr, als die Stereoskopie ja (schon bei Holmes) mit dem Anspruch auf „Wirklichkeit“ antrat und versprach, die gezeigten Gegenstände gleichsam unkodiert, also „stillos“, zu vermitteln und somit gar keiner eigenen Sprache bezüglich ihrer Darstellungs- und Wahrnehmungsmodalitäten zu bedürfen. Spätestens hier muss jedoch erwähnt werden, dass eine Auseinandersetzung mit der Renaissance der Stereoskopie und des sie begleitenden Diskurses sich ab Mitte der 1930er Jahre nicht als Aufarbeitung eines rein ästhetischen Diskurses verstehen kann – ganz im Gegenteil. Denn spätestens ab diesem Zeitpunkt waren das Medium Stereoskopie durch die nationalsozialistische Propaganda vereinnahmt und die ästhetischen Leistungen und Vorzüge des Raumbildes, das als „typisch deutsche Erscheinungsform“ und Dokument „deutscher Größe und deutscher Kultur“ (Pitter Gern) bezeichnet wurde, affektiv besetzt und ideologisch und politisch instrumentalisiert worden. Ihren publizistisch begleiteten Aufschwung verdankte die Stereoskopie in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre zumindest in Deutschland der Unterstützung durch das NS-Regime, für das der Begriff des Raumes (und seiner Eroberung!) eine ganz zentrale Rolle spielte. In unserem Zusammenhang ist dabei vor allem anzumerken, dass gerade Kurt Lothar Tank maßgeblichen Anteil daran hatte „die nationalsozialistische Raumideologie mit dem Stereobild zu verknüpfen“ (Sebastian Fitzner). Diese Verknüpfung begann schon in seinem Aufsatz „Zur Ästhetik des Raumbildes“ von 1935 und es gehört zu den vielen Widersprüchen dieser Zeit, dass Tank, der Karl Pollak noch in diesem Jahr als „Meister des Raumbildes“ bezeichnet hatte, seine Thesen in weiterer Folge in seinem mit Stereoskopien ausgestatten Buch über die „Deutsche Plastik unserer Zeit“ von 1942 zu einer unverhohlenen antisemitischen Hetze ausformulierte, nach der das räumliche Sehen und Darstellen eine genuin deutsche Fähigkeit sei und das Judentum wie an der Zersetzung des Reiches auch „an der Zersetzung der Kunstformen entscheidenden Anteil hatte“. Diese Vereinnahmung der Stereoskopie durch die Kulturpolitik des Nationalsozialismus mag eine historische Auseinandersetzung mit dem Thema „Raumbild“ bezüglich des in Frage stehenden Zeitraumes generell erschwert haben, soll aber einzelne, unabhängig davon und schon davor geschaffene Leistungen nicht überlagern.

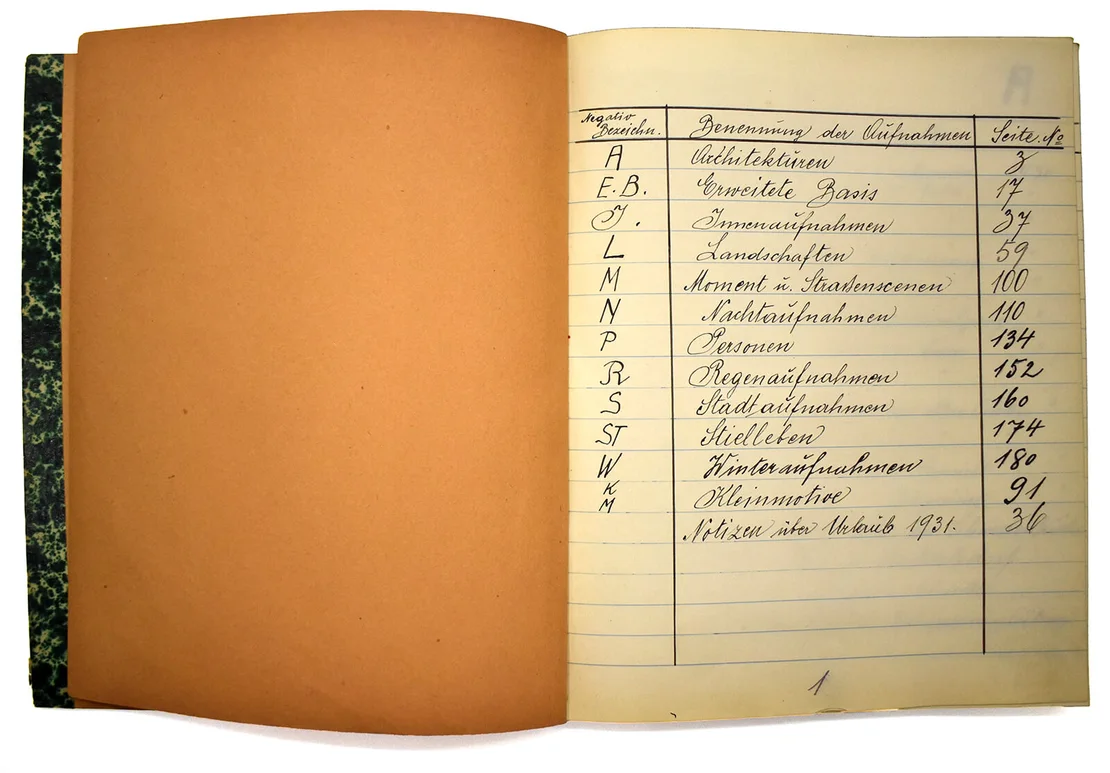

Karl Pollaks Stereoskopien im Wien Museum

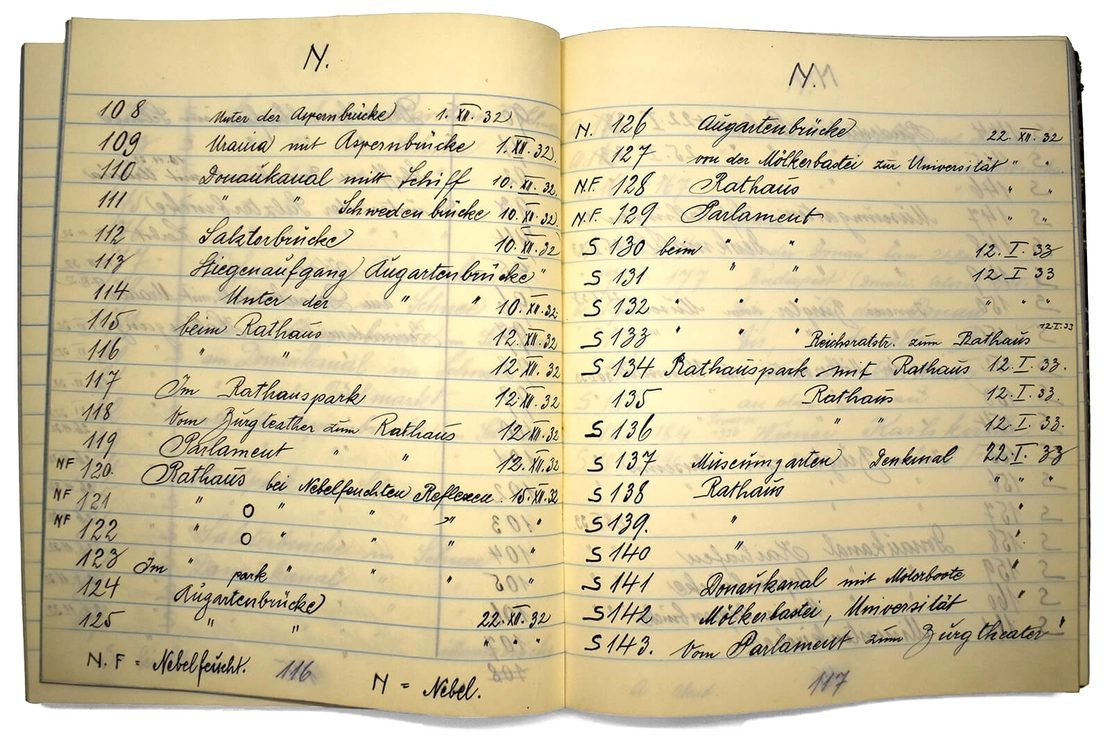

Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Fotografien Pollaks kann hier nicht geleistet werden, abschließend soll aber ein kurzer Überblick über den im Wien Museum verwahrten Bestand gegeben werden. Wohl um 1937 verfasste Pollak ein Negativverzeichnis, das „Architekturen“, „Erweitete Basis“, „Innenaufnahmen“, „Landschaften“, „Moment und Straßenszenen“, „Nachtaufnahmen“, „Personen“, „Regenaufnahmen“, „Stadtaufnahmen“, „Stilleben“, „Winteraufnahmen“ und „Kleinmotive“ unterscheidet. Insgesamt sind 595 Glasnegative im Format von etwa 6 x 13 cm (dem damaligen Standard der Stereoskopie) gelistet. Ein Eintrag im Verzeichnis erwähnt die Nummern der 1932 in Leipzig ausgezeichneten Bilder, zusätzlich beinhaltet es eine kurze technische Beschreibung von Urlaubsfotografien, die Pollak vom 14. bis 27. Juni 1931 im Großvenedigergebiet gemacht hat. Eine eigene Liste dieser Fotografien existiert nicht, doch sind die Negative zumindest zum Teil im Wien Museum erhalten und als Urlausfotos von 1931 bezeichnet und meist unter verschiedenen Kürzeln durchnummeriert. Weitere Serien von Urlausfotos entstanden im August 1931 und im August 1933, auch von diesen Arbeiten gibt es jedoch keine Liste. Aus der Zeit in London liegen nur wenige Stereoskopien vor (Nachtaufnahmen der Stadt, zum Teil von 1953, und wohl auch eine Serie von Aufnahmen von Hunden und Katzen), wobei eine stereoskopische Platte mit zwei Einzelaufnahmen wohl Johanna Pollak zeigt und auf 1969 datiert werden kann.

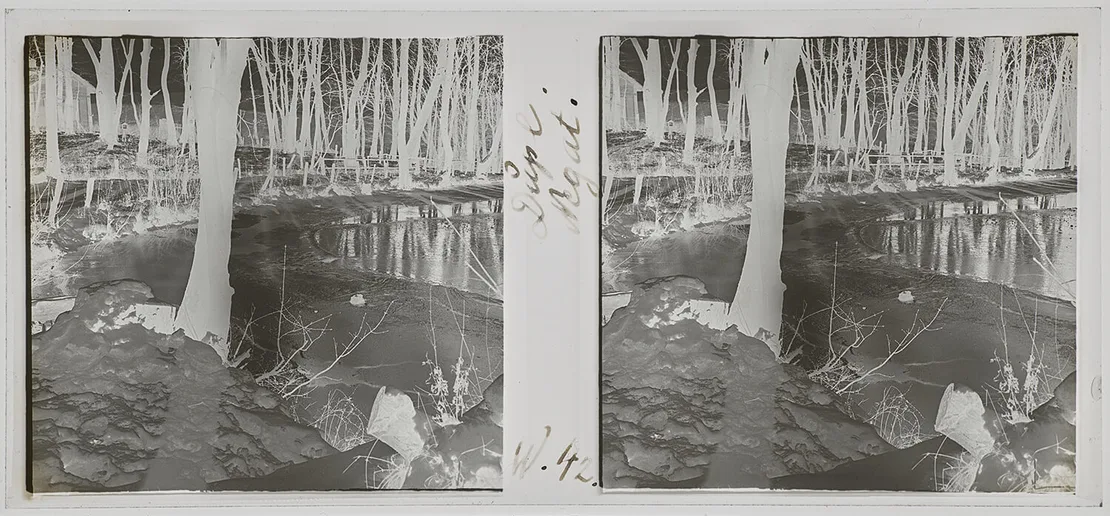

Der Zeitraum, in dem Pollak seine Aufnahmen machte, umspannt laut den angegebenen Datierungen die Jahre 1930 bis 1937, der größte Teil der Aufnahmen dürfte aber aus der Zeit von 1930 bis 1933 stammen. Einige der Negative sind dabei auf den Tag genau datiert (entweder im Verzeichnis, oder auf dem Negativ selbst), andere nur auf das Jahr oder gar nicht; außerdem sind zum Teil die verwendete Belichtungszeit und Blende angegeben, und ob die Aufnahme bei nebelfeuchter Situation oder Schnee gemacht worden ist. Anhand der Negative stellte Pollak meist ein Stereopositiv her, welches in einem Stereoskop-Betrachter verwendet werden konnte; daneben stellte er auch Einzel-Diapositive her, sowie Anaglyphen-Bilder, die mittels Spezialbrille betrachtet werden mussten und zur Präsentation bei Vorträgen geeignet waren. Insgesamt umfasst das Werk Pollaks im Wien Museum 740 Stereonegative, 543 Stereopositive (Glas) und 9 Stereoabzüge, 256 Diapositive und 194 Anaglyphenbilder.

Pollaks Motive lassen sich zumindest zum Teil in eine Reihe mit der Ikonographie der älteren Stereoskopie stellen (Innenaufnahmen aus Museen z. B.), außerdem decken sich seine Motive mit jenen, die in der zeitgenössischen Literatur als für die Stereoskopie geeignet genannt wurden (Tropsch, Praxis der Stereoskopie). Vor allem in den Nacht- und Wintermotiven sah Pollak aber offenbar die größte künstlerische und technische Herausforderung, weshalb abschließend kurz auf diese eingegangen werden soll. Nacht- und Wintermotive boten Pollak die Möglichkeit, sowohl sehr malerische als auch sehr sachliche Darstellungen zu schaffen. Diese Aufnahmen entstanden nicht in einem künstlerischen Vakuum, sie lassen sich vielmehr als Antworten auf von verschiedenen Autoren gestellte fotografische Aufgabenstellungen verstehen. In zeitgenössischen Artikeln und Büchern wurde etwa der Reiz von Nacht- und Schneeaufnahmen mehrfach betont und durch Abbildungen illustriert. „Ein ganz einfaches Motiv, wie etwa eine Bank in einem Parke mit einer nahen Lichtquelle, sofern jene, wie auch die Zweige der nahen Bäume mit Schnee bedeckt sind, vermag ein Bild von künstlerischen Qualitäten zu ergeben; andererseits wird das nach einem Regen nasse Strassenpflaster mit seinen vielfachen Reflexwirkungen die Lebendigkeit des Bildes sehr zu heben vermögen (Fritz Hocke, Nachtaufnahmen, 1929). „Viele Naturausschnitte“, so E. H. Tropsch, „die an sonnigen Tagen nichts als eine unbedeutende Ansicht ergeben – werden erst bei Regen, Nebel oder Schnee zu einem wirksamen und ansprechenden Motiv.“ (Tropsch, Der Alltag, das Schlechtwetter und die Photokamera). Pollaks Fotografien lassen sich zum Teil als bewußte Illustrationen solcher Sätze verstehen. „Gleich die nächste Straßenecke kann zum Bilde werden.“, so Tropsch, und eine weitere Auseinandersetzung mit dem Werk Karl Pollaks müsste wohl von der Einsicht ausgehen, wonach die künstlerische Fotografie auch im Medium der Stereoskopie die Welt nicht verdoppeln, sondern ein Bild von ihr geben solle. Die vorliegenden Bemerkungen können dafür nur Prolegomena sein.

Der Autor dankt Raphael Einetter (Jüdisches Museum Hohenems), Hermine Raab (Photographische Gesellschaft Wien, Sektion Stereo), Walter Moser (Albertina) und Ruby Rees-Sheridan (National Portrait Gallery, London) für Auskünfte.

Quellen:

Wien Museum: Akt zu GZ MA 10/2154/1983

Karl Pollaks Auswanderungsantrag

Karl Pollak in der genealogischen Datenbank des jüdischen Museums Hohenems

Verleihung der britischen Staatsbürgerschaft an Karl Pollak

Karl Pollaks Werk in der National Portrait Gallery London

Karl Pollak abgebildet in der National Portrait Gallery London

Literatur:

Amateurphotographen im Künstlerhaus, in: Neues Wiener Abendblatt, 07.06.1934, S. 3

Ankündigung Vortrag von Karl Pollak: „Eine Bergfahrt mit der Stereokamera im Venedigergebiet“, in: Wiener Sporttagblatt, 3. März 1932, S. 6

Ankündigung Vortrag von Karl Pollak: „Diapositivverfahren und Tonungstechnik“, in: Kleine Volks-Zeitung, 11. November 1931, S. 8

Ankündigung Vortrag von Karl Pollak: „Stereoskopische Nachtaufnahmen. Mit Vorführungen und praktischen Erläuterungen“ und „Die Sonne in der Westentasche. Mit Bilderprojektion und Erklärungen“, in: Neues Wiener Tagblatt, 15. Oktober 1930, S. 9

Ankündigung Vortrag von Karl Pollak: „„Wie ich arbeite (Praktische Arbeitsanleitung für Stereoskopiker und über Diapositivtechnik)“, in: Photo Sport, März 1931, S. 71

Ankündigung der Ausstellung „Das plastische Bild“ vom 4.-12. November 1928 im Filmatelier des Klubs der Kinoamateure Österreichs in der Margarethenstraße 36, in: Wiener Allgemeine Zeitung, 13.09.1928, S. 6

Aus den Amateurverbänden – Österr. Gesellschaft für Stereoskopie, anläßlich der Stereoausstellung Mai 1931 [Anerkennungsurkunde für beste Gesamtleistung für Karl Pollak], in: Das Photo-Magazin, Juniheft 1931, S. 22

Baller, A., Plastische Photographie, in: Photo Sport, Juli 1929, S. 121-124

Bourdieu, Pierre, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am Main 2003

Das plastische Photobild [Besprechung der 2. Internationalen kunstphotographischen Ausstellung in Wien im Burggarten-Glaspalast], in: Reichspost, 12. Juni 1932, S. 11

Daum, Josef Helmut, 40 Jahre Österreichische Gesellschaft für Stereoskopie. Vortrag am 14. November 1968, in: Jahrbuch der Photographischen Gesellschaft Wien, hrsg. von der Photographischen Gesellschaft, 1967-1970, Wien 1970, S. 46-51

Eine sehenswerte Fotoausstellung, in: Salzburger Tagblatt, 23. Juli 1948, S. 8

Fitzner, Sebastian, „Raumrausch und Raumsehnsucht“. Zur Inszenierung der Stereofotografie im Dritten Reich, in: Fotogeschichte, Heft 109, 2008, S. 25-37

Führer durch die Ausstellung für Stereoskopie (Das plastische Photobild), 2.-16. Juni 1929, Graben 16, hg. von der Österreichischen Gesellschaft für Stereoskopie

Gern, Pitter, Der Führer besucht den Raumbild-Verlag, in: Das Raumbild, Nr. 7. 1939, S. 145-149

Hick, Ulrike, Geschichte der optischen Medien, München 1999

Hocke, Fritz, Nachtaufnahmen, in: Photo-Börse, 1. Dez. 1929, Nr. 12, S. 14-16

III. Internationale Photo-Ausstellung. Wien 1934. Künstlerhaus. Unter dem Ehrenschutze des Herrn Bundespräsidenten Wilhelm Miklas, Wien: Verband österreichischer Amateurphotographen-Vereine, 1934

Holmes, Oliver Wendell, Das Stereoskop und der Stereograph (1859), in: Wolfgang Kemp, Theorie der Theorie der Fotografie I. 1839–1912, München 1980, S. 114-121 (gekürzt)

Karnitschnigg, Maximilian, Nachtaufnahmen, in: Kamera-Kunst, Nr. 9, Sept. 1929, S. 197-201

Kleinanzeige des Zuckerwarenhauses Artur Pollak, Yppenplatz 2, 16. Bez., in: Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 3. Mai 1914, S. 77

N.N., Cine film lecture, in: Lancaster Guardian and Observer, 11.10.1963

N.N., Renowned photographer at Morpeth, in: Morpeth Herald and Reporter, 16.01.1959

N.N., Something unusual for camera club, in: N. London Press, 01.12.1963

Österreichische Gesellschaft für Stereoskopie: Ausstellung für Stereoskopie: Das plastische Photobild, 2.-16. Juni 1929, Wien 1929

Österreichische Gesellschaft für Stereoskopie, 2. Ausstellung für Stereoskopie: Das plastische Photobild, 3.-14. Mai 1931, Wien 1931

Pollak, Karl, Das plastische Lichtbild, in: Das Photo-Magazin, Juniheft 1931, S. 5-7

Pollak, Karl, o.T. (nächtliche Stadt), in: Photographische Korrespondenz, 1932, Beilage zu Nr. 2

Pollak, Karl, Stereoskopische Nachtaufnahmen, in: Das Lichtbild, 1931/1, S. 208

Schorr, Carl, Zwei Wiener Photoausstellungen, in: Das Photo-Magazin, Nov. 1931, S. 7

Schröder, Karoline, Ein Bild von Skulptur. Der Einfluss der Fotografie auf die Wahrnehmung von Bildhauerei, Bielefeld 2018, S. 264-271

Schröter, Jens, Politisierung des Raums. Stereoskopie im 'Dritten Reich', in: Sabiene Autsch/Sarah Hornäk (Hg.), Räume in der Kunst. Künstlerische, kunst- und medienwissenschaftliche Entwürfe, Bielefeld 2010, S. 211-230

Starl, Timm, Lexikon zur Fotografie in Österreich 1839 bis 1945 von 2005, S. 378

Starl, Timm, Zur Dimension von Stereobildern, in: Fotogeschichte, Heft 109, 2008, S. 5-7

Stereophotographie auf der Ausstellung des Verbandes Deutsche Amateurphotographen-Vereine in Leipzig, in: Photographie für Alle. Zeitschrift für alle Zweige der Photographie, 28. Jg., Nr. 20, Berlin 15. Okt. 1932, mit dem Beiblatt "Der Stereoskopiker" (Nr. 10, 13. Okt. 1932)

Tank, Kurt Lothar, Meister des Raumbildes. I. Karl Pollak, in: Das Raumbild. Monatsschrift für die gesamte Stereoskopie und ihre Grenzgebiete, 1. Jg., 1935, S. 81-84

Tank, Kurt Lothar, Plastik unserer Zeit, hg. von Wilfrid Bade, Geleitwort von Albert Speer; mit 150 Raumbildaufnahmen und acht Tafeln, München 1942

Tank, Kurt Lothar, Zur Ästhetik des Raumbildes, in: Das Raumbild, 1. Jg., Nr.1, 1935, S. 8-12

Tropsch, Ed. H., Der Alltag, das Schlechtwetter und die Photokamera, in: Kamera-Kunst, Nr. 2., Febr. 1929, S. 34-36

Tropsch, Ed. H., Die Praxis der Stereoskopie, Berlin: Photokino Verlag 1931

Tropsch, Ed. H., Die zweiäugige Kamera, in: Photo-Börse, 1. Okt. 1929, Nr. 10/11, S. 13-14

Tropsch, Ed. H., Die zweiäugige Kamera (Schluß), in: Photo-Börse, 1. Dez. 1929, Nr. 12, S. 16-18

Tropsch, Ed. H., Vorzüge der Stereoskopie (Zur Stereo-Ausstellung vom 3. – 14. Mai 1931, in Wien I., Habsburgergasse 2, 1. Stock), in: Photo-Börse, 33. Jg., Nr. 5, 1. Mai 1931, S. 138-140

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke für die ausführliche Würdigung von Karl Pollak und für die vielen Bildbeispiele von zum Teil verschwundenen Wiener Ansichten!

Wie gut, dass diese Sammlung als ganzes erhalten geblieben ist und nicht "an andere 'zuständige österreichische Sammlungen' abgetreten" wurde.

Fritz Lange

Zwar interessant, aber der Autor hätte "In der Kürze liegt die Würze" beachten können. ;-)

boah.

Danke für das zeigen dieser für mich unglaublich schönen bilder.

Und sehr spannend, wie prioritäten 'filtern'. Und wie viel glück es braucht, dass etwas gefiltertes in zeiten mit anderen prioritäten wieder auftaucht am radar.

Brigitte