Otto Breicha: Erich Fried auf der Pawlatschen der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, 1968. brandstaetter images / picturedesk.com

Hauptinhalt

Otto Breicha als Porträtist der jungen Kunstszene der 1960er Jahre

„Ich fotografierte das Benötigte selbst“

Otto Breicha war eine Integrationsfigur der österreichischen Kunstszene. Als Ausstellungsmacher, Museumsdirektor, Herausgeber, Kunstkritiker, Schriftsteller und Sammler war er ab den 1960er Jahren maßgeblich am Werdegang zahlreicher bildender Künstler und Schriftsteller beteiligt. Als Grenzgänger zwischen den Disziplinen war er ein Wegbereiter, der sein eigenes schriftstellerisches wie fotografisches Werk in den Dienst jener Kunstschaffenden stellte, die er schätzte und die er mit enger, oft freundschaftlicher Verbundenheit begleitete. Breichas publizistisches Werk steht jenem als Fotograf ebenbürtig gegenüber. Jedoch blieben diese fotografischen Arbeiten weitgehend unbekannt, wenngleich viele seiner Porträtfotografien in Zeitschriften, Anthologien und Kunstpublikationen Verbreitung fanden, allerdings zu seinem Leidwesen oft anonym.

Breichas unwillkürlich angewachsenes fotografisches Archiv dokumentiert die spannendsten Jahre der Kunstszene in Österreich. Es sind Dokumente des Aufbruchs, alles war neu, war Entwicklung. Jungstars und kommende Talente, Berühmtheiten und solche, die es erst werden sollten, treten in den Fotografien auf. Oft waren es die ersten „offiziellen“ Aufnahmen, die heute etablierte und anerkannte Künstler in ihrer Anfangszeit zeigen, junge, selbstbewusste, manchmal noch suchende Menschen. Antithetisch dazu stehen Porträts jener Schriftsteller, die bereits in der Zwischenkriegszeit publiziert hatten und in diesen Jahren eine zweite Welle des Erfolgs feierten, wie Heimito von Doderer oder Albert Paris Gütersloh.

Durch ihre Anlassbezogenheit bilden Breichas Arbeiten streng genommen kein eigenes Werk und wurden von ihm schon gar nicht als künstlerischer Ausdruck verstanden. Die Bilder entstanden innerhalb weniger Jahre im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als stellvertretender Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und als Herausgeber der Zeitschrift Protokolle (die von 1966 bis 1997 erschien und als periodisches „Lesebuch“ für Kunst und Literatur maßgeblichen Einfluss hatte).

Die frühesten Negative im Nachlass datieren aus dem Jahr 1959 und zeigen den Maler Wolfgang Hollegha, haben allerdings noch eher privaten Charakter. Richtig setzte Breichas fotografische Dokumentation der Kunstszene erst 1962 ein, hier entstanden Porträts von Kiki Kogelnik, Friederike Mayröcker, Josef Mikl, Andreas Okopenko und Oswald Oberhuber. Sein Fotografieren endete schließlich 1974 mit Porträts von Ernst Jandl, Franz Ringel und Alfred Kolleritsch. Dazwischen zeigte Breicha auf 566 Mittelformat- und Kleinbildfilmen die ganze Bandbreite einer zeitgenössischen Literatur und Kunstszene, die er als Kritiker und Bewunderer ebenso verfolgte wie als Freund und Förderer. Es handelt sich also um ein sehr schmales fotografisches Werk, das sich auf das allernotwendigste beschränkte, auf jene Bilder, die Breicha für seine publizistische Arbeit benötigte, oder mit denen er die Arbeit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur dokumentierte.

Auch die Anzahl der entstandenen Aufnahmen selbst war bescheiden. Selten belichtete er bei einem Termin mehr als einen Mittelformat- (12 Negative) oder einen Kleinbildfilm (36 Negative). Breicha erklärte diese Sparsamkeit schlicht als Frage des Geldes. Er war eben kein professioneller Fotograf, der mit seinen Bildern Geld verdiente und reichlich Fotomaterial kaufen konnte. Entwickelt und vergrößert wurden die Fotografien folgerichtig auch in der eigenen Küche. Durch diese Beschränkung und Konzentration auf das Wesentliche, stellt jeder Negativfilm im Nachlass ein kunst- und kulturgeschichtliches Dokument dar. Breicha selbst beschrieb seine Vorgangsweise lapidar mit „ich fotografierte das Benötigte selbst“ und lehnte sich hier an das von ihm oft verwendeten Bonmot „das Wenige, das ich lese, schreibe ich mir selbst“ an. Ein Satz, der nicht nur Breichas Sinn für Humor, sondern auch die Routine des Vielschreibers zeigte.

Neben den bereits erwähnten Porträts befindet sich im Nachlass ein fast ebenso umfangreiches Konvolut an Kunstreproduktionen, die er direkt in den Ateliers fotografierte, um die rezenten Werke zu aktuellen Texten abbilden zu können. Diese Fotografien zeigen Kunstwerke frisch aus der Produktion, oder gerade im Entstehen im Atelier. Man sieht Zustände von Werken, die später überarbeitet wurden, so etwa bei Oswald Oberhuber oder Max Weiler. Leider existieren diese Kunstreproduktionen nur als schwarzweiß Negative, welches den dokumentarischen Wert heute erheblich schmälert.

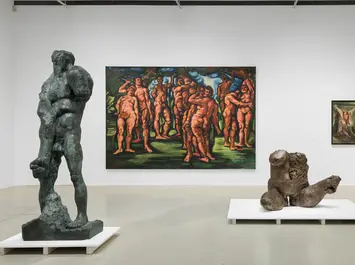

Auch in diesem Abschnitt des Archivs begegnen wir der vereinten künstlerischen Phalanx jener Jahre, und Breicha stapelte tief, wenn er schrieb: „Mitunter blieben bei meinen vielen Photoexkursionen in die betreffenden Künstlerwerkstätten ein paar Bilder eines Filmes übrig, die ich dann auf die Person des jeweiligen Atelierinhabers verwendete“. Die im jeweiligen Atelier entstandenen Fotos von etwa Alfred Hrdlicka, Oswald Oberhuber oder Max Weiler zählen zu den eindrucksvollsten Porträts dieser Künstler und es wurden dann auch mehr belichtet als nur ein paar Bilder am Ende der Filmrolle. In den Porträts von Malern und Bildhauern verschmelzen die Dargestellten oft förmlich mit ihren Werken, als ob sie selbst zu Skulpturen würden.

Weitere Themen im Nachlass bilden Reisen, etwa zu Peter Handke nach Düsseldorf, mit Friederike Mayröcker oder H.C. Artmann nach Berlin oder Exkursionen zur Biennale nach Venedig und zur Buchmesse nach Frankfurt. Selten dokumentierte Breicha auch aktuelle Ausstellungen oder Theaterstücke.

Das zentrale Betätigungsfeld als Fotograf fand Otto Breicha in der 1961 gegründeten Österreichischen Gesellschaft für Literatur, damals wie heute im Palais Wilczek in der Herrengasse in Wien beheimatet. Im Rahmen der Veranstaltungstätigkeit konnte man zahlreiche Literaten, Kritiker und Übersetzer in den Räumlichkeiten begrüßen. Die Anwesenheit junger Talente wie Elfriede Jelinek oder Thomas Bernhard und arrivierter Protagonisten der Szene wie Elias Canetti, nutzte Breicha um sie, des Lichtes wegen, auf dem Balkon im Innenhof zu porträtieren. Diese sogenannte „Pawlatsche“ zieht sich als Zitat durch viele Aufnahmen und wird so zu einer Konstante in der Reihe seiner Aufnahmen, die durch ihre Authentizität und Direktheit bestechen. Auch heute wird diese Location von der Verantwortlichen der Gesellschaft in derselben Weise für Autorenporträts genutzt und diese Tradition fortgeführt.

Breicha hielt sich nicht mit langer Standortsuche auf, versuchte nicht, atmosphärische Fotografien zu schaffen. Seine Fotografien zeigen ein genaues Wissen um Bildaufbau und Komposition ohne inszeniert zu wirken. Vielen Porträts merkt man die enge freundschaftliche Beziehung zu den Künstlern an – eine entscheidende Voraussetzung für diese direkten, einfühlsamen und manchmal auch skurrilen Fotografien. Neben den Porträts im Freien entstanden Aufnahmen in den Wohnungen der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, im Kaffeehaus, bei Lesungen, Vorträgen, Kongressen und den legendären Gesellschaftsjausen, bei denen in den Räumen in der Herrengasse junge und arrivierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen einander bei Kaffee und Gugelhupf treffen konnten.

Nach seinem Weggang von der Österreichischen Gesellschaft für Literatur und seinem Wechsel nach Graz erlosch Breichas eigenes Fotografieren bis 1974 völlig. Als rastloser Kunstvermittler, als Ausstellungsmacher und Leiter des Kulturhauses in Graz (1972-2000) widmete er sich fortan nur mehr der Vermittlungsarbeit mit einem theoretischen und publizistischen Zugang. Auch seine prägende Rolle als Gründungsdirektor des Rupertinums in Salzburg (1981-1997) war jene des Ermöglichers und Machers.

Dabei ließ ihn die Fotografie nie los. Ein zentrales Thema seiner Arbeit war die Förderung österreichischer Fotokunst, der er als Vordenker und Theoretiker das Terrain ebnete. Breicha kann fast als „Erfinder“ einer österreichischen Fotografie gelten, denn bereits 1974 versuchte er in der Ausstellung Kreative Fotografie aus Österreich die Autorenfotografie in Österreich zusammenfassend darzustellen und schließlich begründete er mit seiner Tätigkeit am Rupertinum in Salzburg eine repräsentative Sammlung österreichischer Gegenwartsfotografie.

Otto Breicha selbst sah seine Fotografie schlicht durch äußere Umstände verursacht, war sich allerdings seiner dadurch bedingten Zeitzeugenschaft bewusst. Obwohl er sie nur als Nebenaspekt seiner Tätigkeiten und als eine Art Tagebuchaufzeichnungen wertete, erzählen seine Fotos Kunst-Geschichten, so wie er selbst ein Geschichtenerzähler war, in langen Gesprächen, reich an Anekdoten, immer kritisch und oft zynisch. Otto Breicha war Teil der Kunstszene, lieber mittendrinn statt nur dabei.

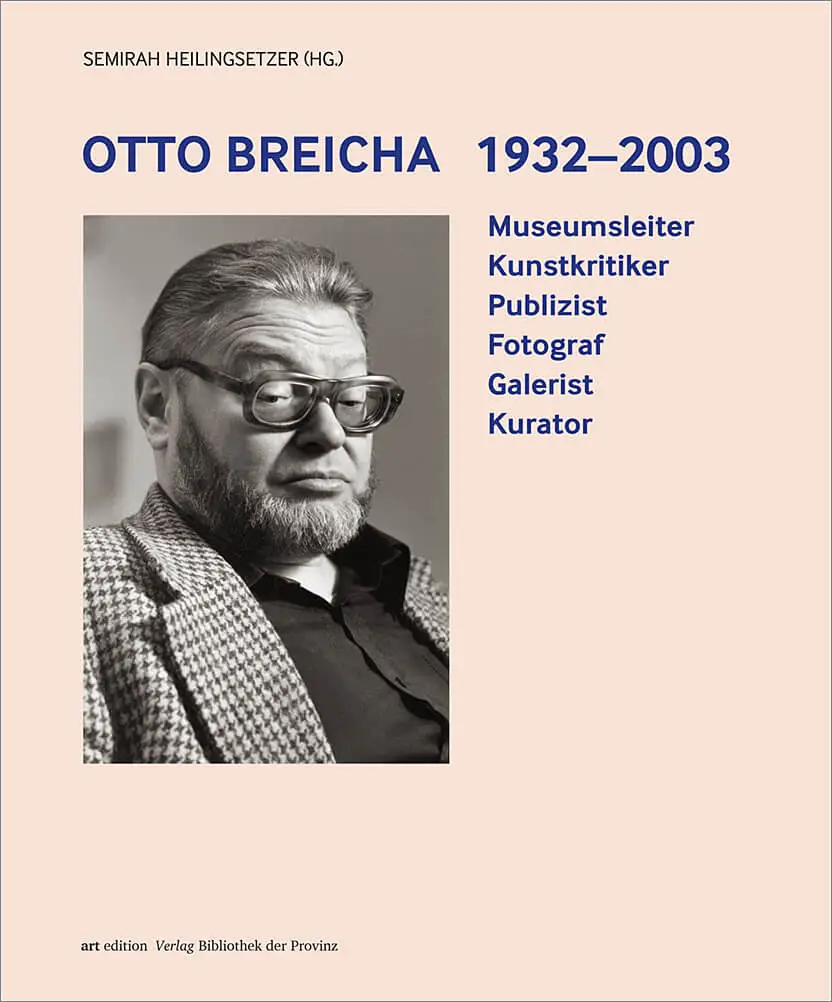

Dieser Text stammt aus dem kürzlich erschienen Buch Otto Breicha 1932-2003. Museumsleiter, Kunstkritiker, Publizist, Fotograf, Galerist, Kurator, hg. v. Semirah Heilingsetzer, Verlag Bibliothek der Provinz. Der materialreiche Band versammelt neben etlichen Texten Breichas wissenschaftliche und publizistische Beiträge u.a. von Margit Zuckriegl, Brigitte Borchardt-Birbaumer, Berthold Ecker und Ursula Ebel sowie Erinnerungen an Otto Breicha von Autor:innen wie Elfriede Jelinek, Gerhard Roth und Günter Brus. Eine Auswahl von Breichas Bilder findet man bei APA-PictureDesk.

Die Zitate im Text stammen aus:

Otto Breicha: Meine Photobildnerei betreffend. In: Otto Breicha. Lauter Leute, hrsg. v. Agnes Husslein-Arco, Edition Rupertinum, Salzburg 2002. S. 38-39

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare