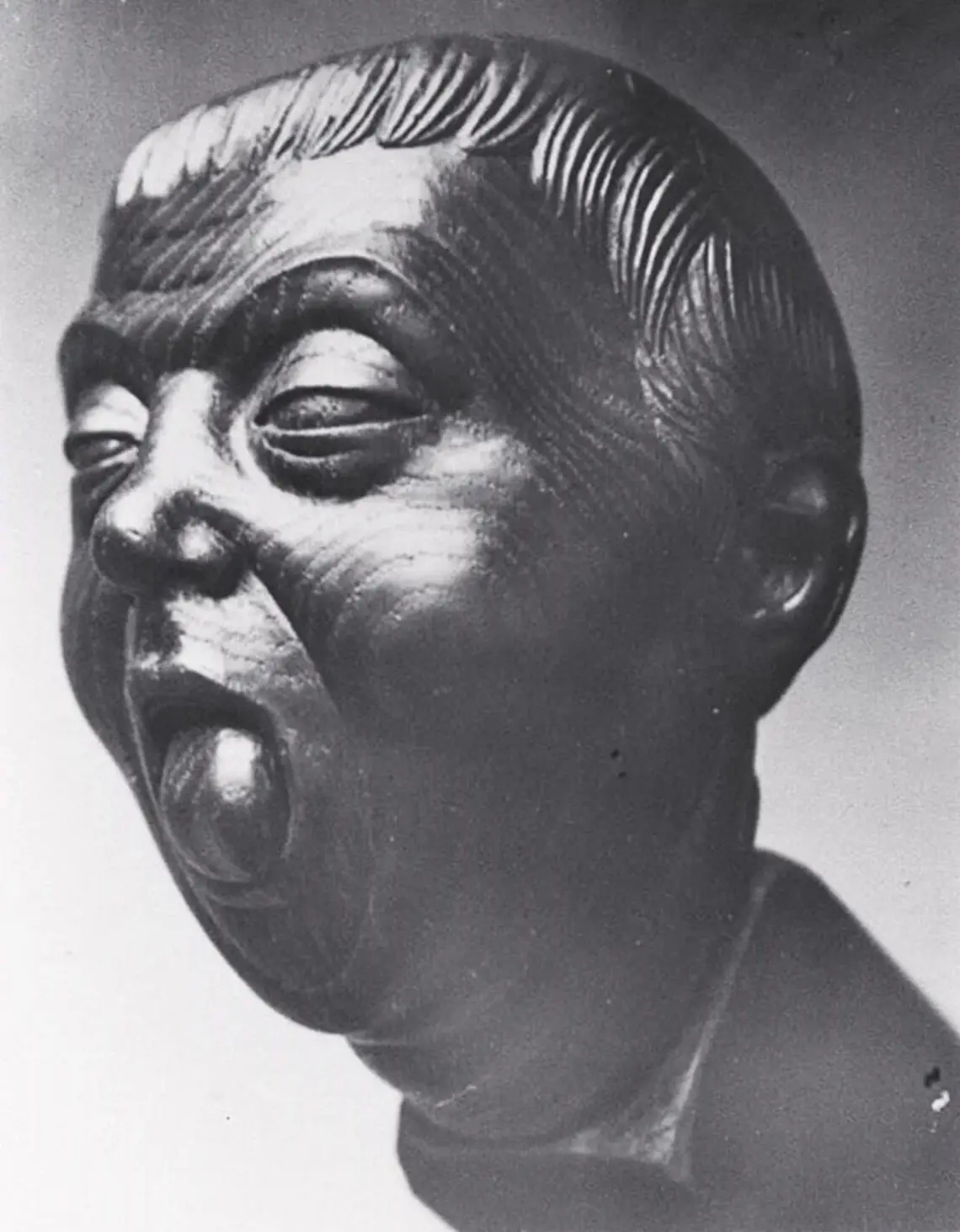

Josef Dobner bei der Arbeit am ‚Friedensdenkmal‘ in seinem Wiener Atelier (Aufnahme von 1928), Abbildung aus: Deutsche Heimat. Sudetendeutsche Monatshefte für Literatur, Kunst, Heimat= und Volkskunde, 5. Jg. Folge 1 v. 15. Jänner 1929

Hauptinhalt

Das „Friedensdenkmal“ von Josef Dobner

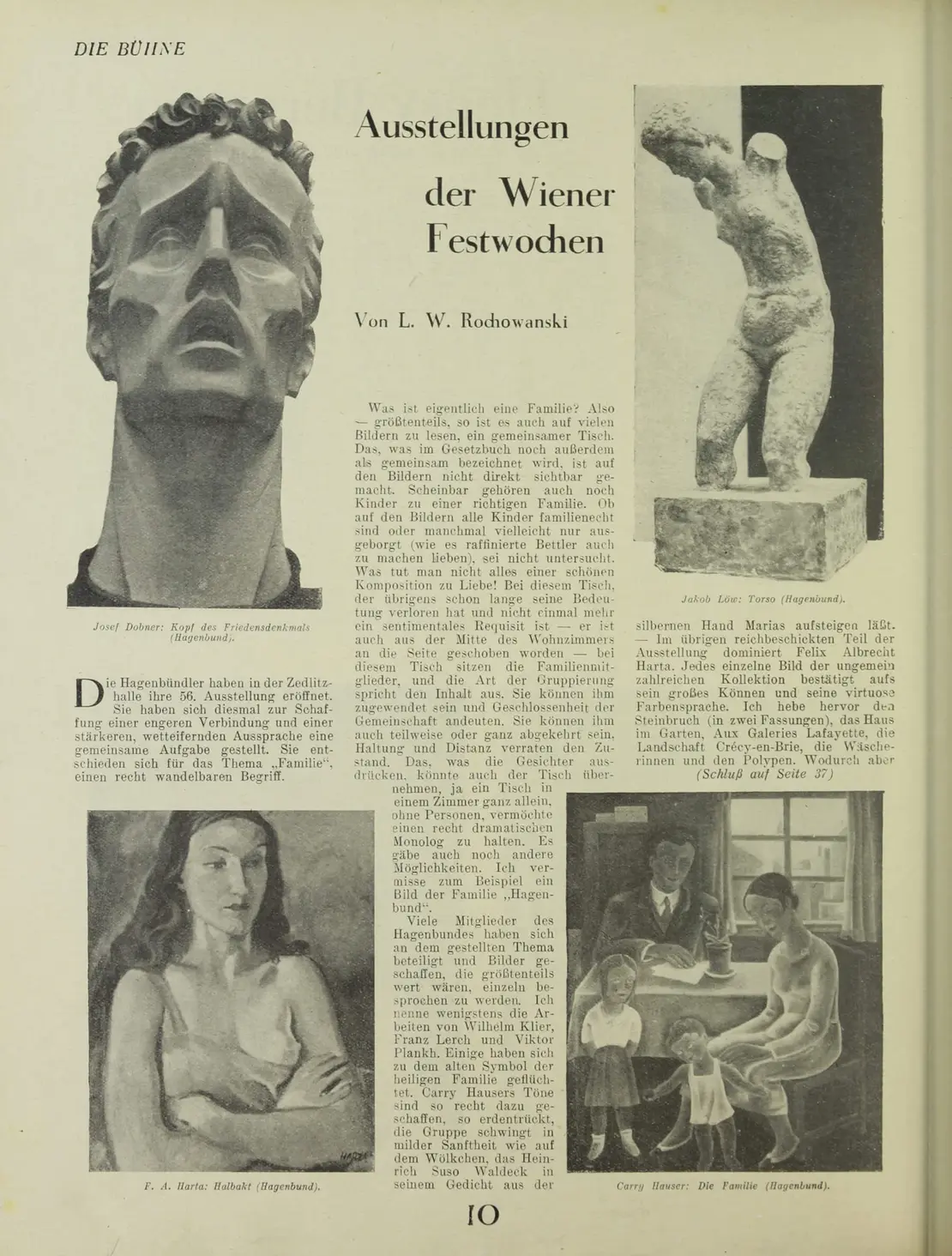

Verschollen im Museum

1928 war ein bedeutendes Jahr für den in Wien aufstrebenden, 30-jährigen Bildhauer Josef Dobner. Er erhielt jetzt seine ersten Preise, die „Silberne Staatsmedaille“ anlässlich einer Ausstellung in Salzburg und den „Kommerzialrat-Julius-Meinl-Förderpreis“ des neu gegründeten „Eckart-Bundes zur Förderung der schönen Künste“, eines Ablegers des völkisch-nationalen Adolf Luser-Verlages. Die Österreichische Staatsgalerie im Belvedere kaufte die zweite Version seines „Gauklers“, jene auch handwerklich hochqualitative Halbfigur mit den überproportional großen Händen, welche wahrscheinlich seinen älteren Bruder, den Kontrabassisten Georg Dobner, darstellt. Der Präsident der Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens, Alexander Demetrius Goltz, besuchte Dobner in seinem Wiener Atelier (Wien III, Hegergasse 6) und lud ihn „auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes zum Beitritt in die größte österreichische Künstlervereinigung“ ein. Kunstschriftsteller und Journalisten wie Hans Ankwicz-Kleehoven, Karl Maria Grimme, Leopold Wolfgang Rochowanski, Arthur Roessler und Adalbert Franz Seligmann äußerten sich über ihn.

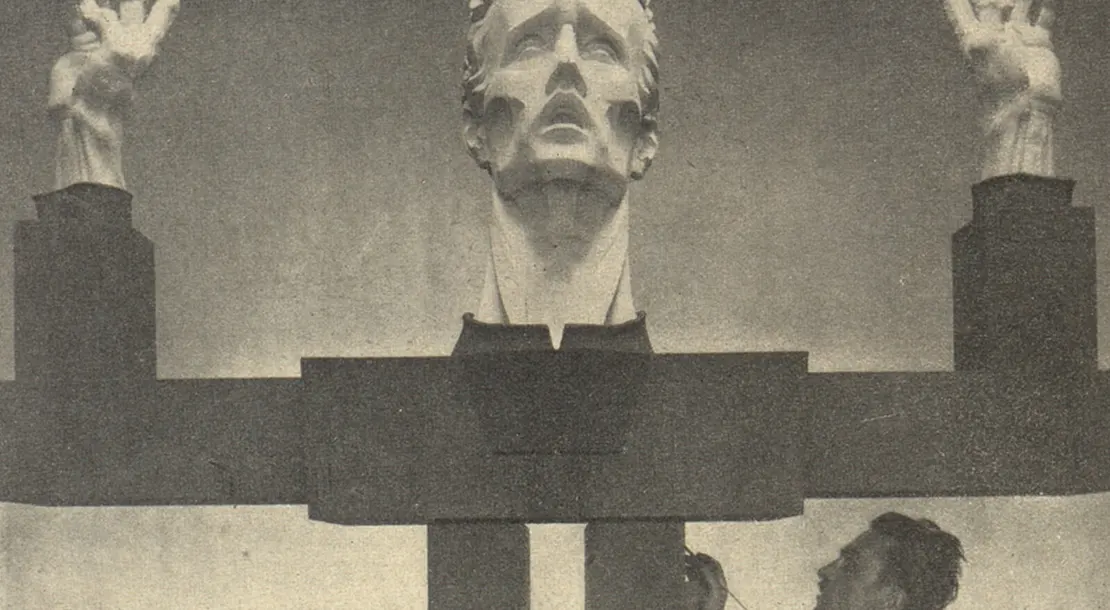

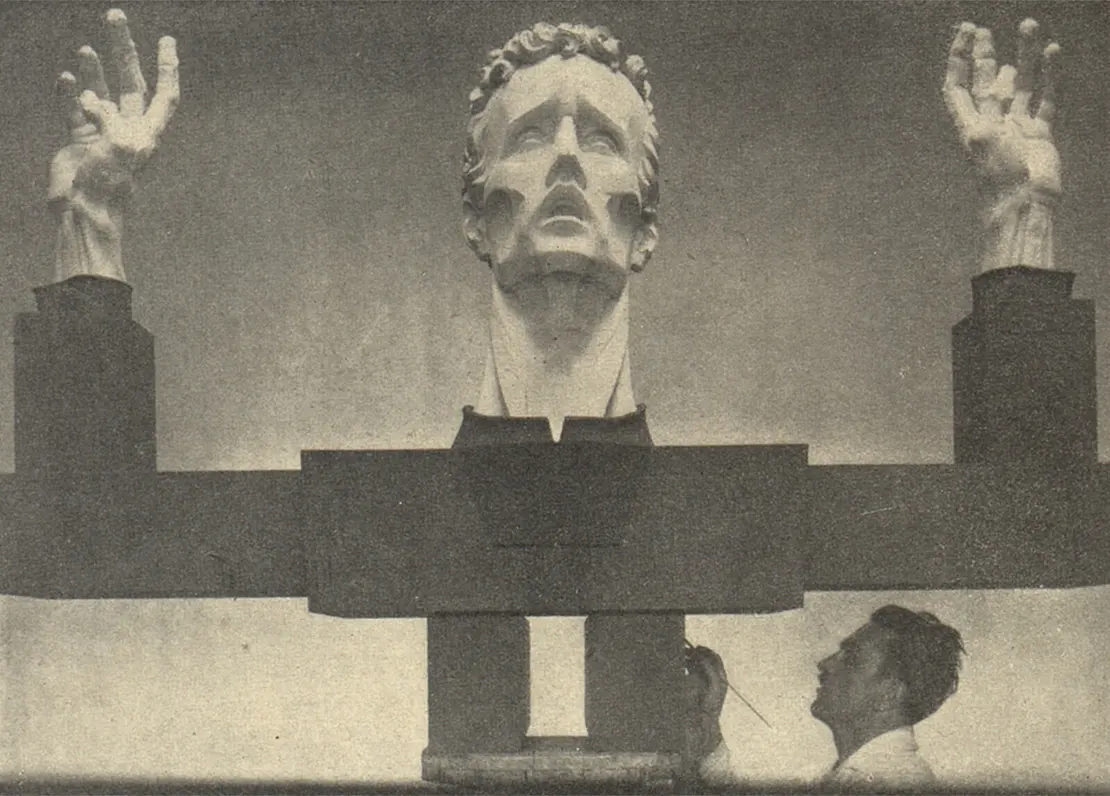

In diesem Jahr 1928 präsentierte Josef Dobner in der Frühjahrsausstellung des Hagenbundes die vielleicht merkwürdigste Plastik seines gesamten Œuvres, das monumentale „Friedensdenkmal“ in Holz. Heute gilt „Der Gaukler“ als Dobners bekanntestes Werk, was an dessen häufigen Ausstellungen nach 1945 liegen mag. Im Wien der späten 1920er und frühen 1930er Jahre war hingegen das „Friedensdenkmal“ jene seiner Arbeiten, die am häufigsten thematisiert wurde und kontroverse Reaktionen hervorrief (A. F. Seligmann, 1928: „eine furchtbare Geschmacklosigkeit“; H. Ankwicz-Kleehoven, 1928: „eine mächtige Schöpfung“; K. M. Grimme, 1928: „leidenschaftliche Anklage beherrscht dieses von allen Greueln des Krieges zermarterte Gesicht“).

Dobner zeigte das „Friedensdenkmal“ zwei weitere Male, 1930 im Wiener Künstlerhaus und 1932 im Prager Kunstverein. Noch während der Künstlerhaus-Ausstellung erhielt er einen der „Staatlichen Ehrenpreise für Maler und Bildhauer“, eine Würdigung, welche damals beispielsweise auch Wilhelm Fraß und Josef Müllner zuteil wurde (Fraß, seit 1933 illegales Mitglieder der NSDAP, ist für sein „Denkmal des toten Soldaten“ in der Krypta am Äußeren Burgtor bekannt, Müllners bekannteste Werke sind das Lueger-Denkmal und der umstrittene „Siegfriedkopf“ für die Universität Wien (Müllner war ab 1940 NSDAP-Mitglied)).

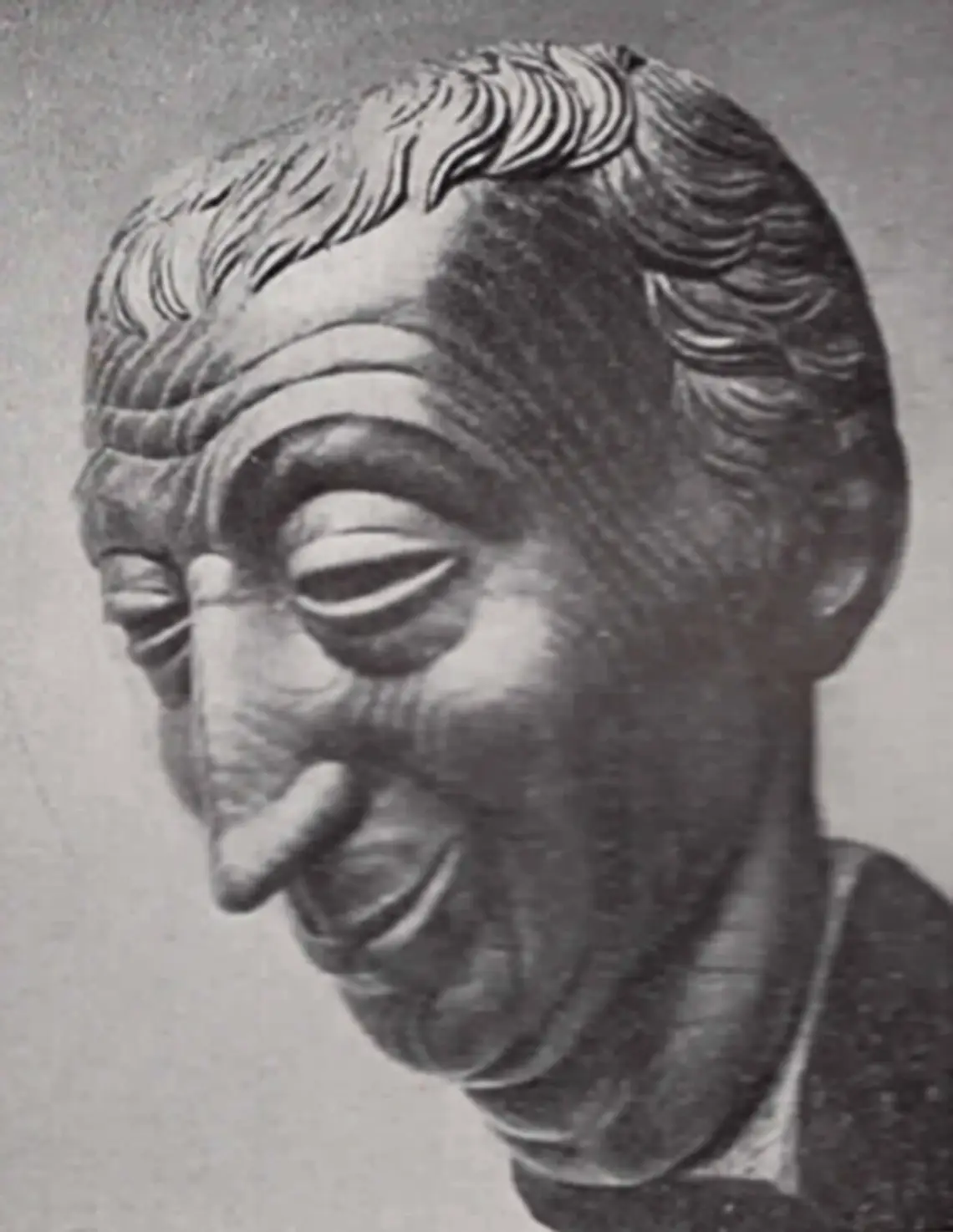

Josef Dobner schuf in seiner Wiener Zeit bis 1935 viele ausdrucksstarke Gesichter. Dazu zählen neben dem „Gaukler“ 24 geschnitzte Balkenköpfe in der Salzburger „Winterreitschule“ (dem heutigen „Karl-Böhm-Saal“ des Festspielhauses), 12 Miniaturgrotesken, welche auf dem Ziffernblatt einer Standuhr die Stundenzahlen ersetzten, und nicht zuletzt 110 Rauhnacht-Larven für den Luis Trenker-Film „Der verlorene Sohn“ von 1934.

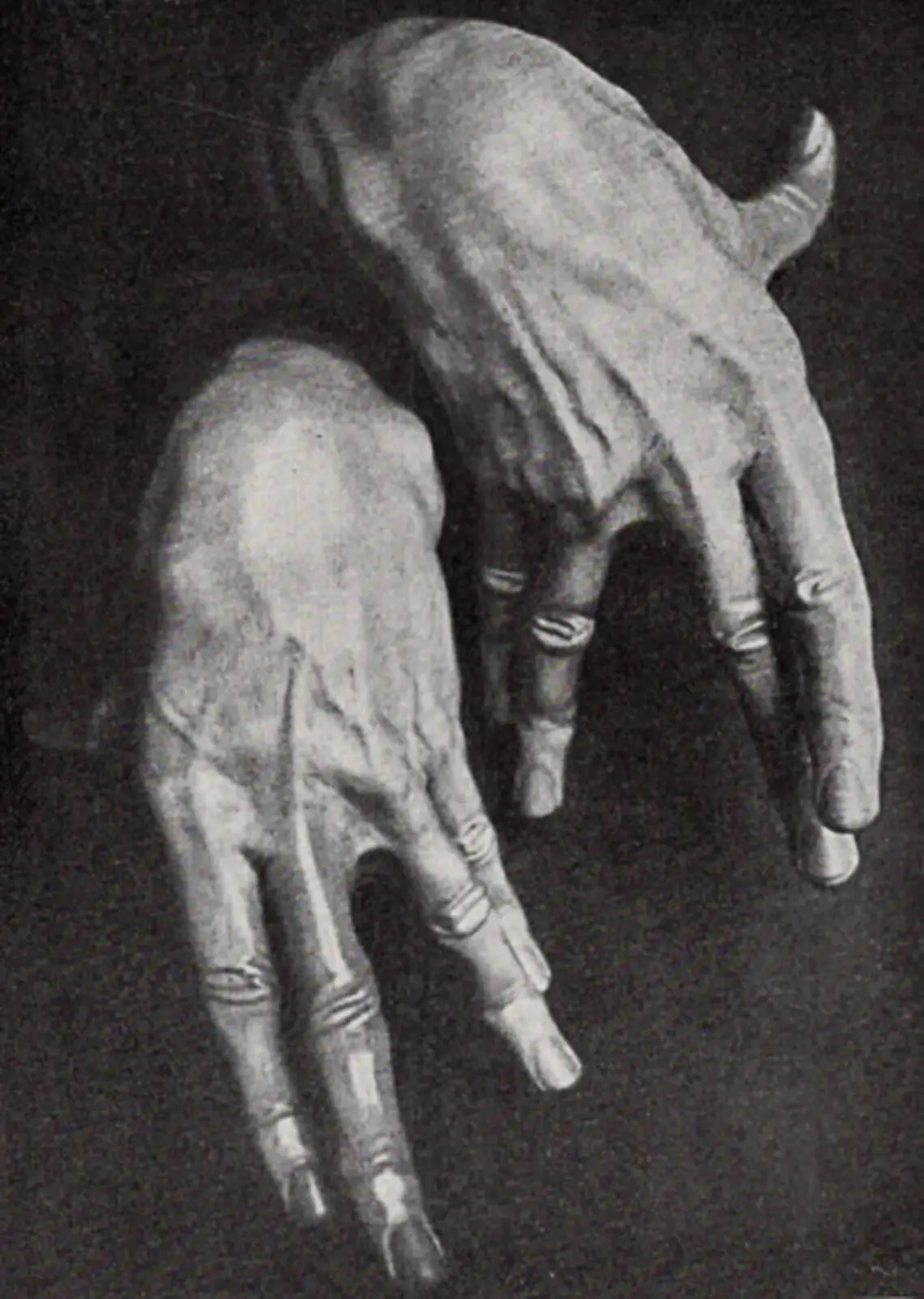

Während Dobner bei der Halbfigur des „Gauklers“ jedoch noch den Rahmen einer figürlichen Darstellung wahrte, reduzierte er die Leidensdarstellung am „Friedensdenkmal“ auf Mimik und Gestik. Nur noch Kopf und Hände sind dargestellt und vermittels eines Querholzes in der Art eines patibulum (Marterholz) verbunden. Das höchst expressive Schmerzensgesicht mit zusammengezogenen Brauen, eingesunkenen Augen und hohlen Wangen ist im Sprechen flehentlich gen Himmel gerichtet, auch die ausgemergelten Hände wenden sich wie in einem Adoranten-Gestus mit den Handflächen aufwärts.

Das Gerüst war „blutrot angestrichen“ und mit einer Inschrift versehen. Die oben gezeigte Abbildung aus dem Jahr 1928 veranschaulicht die monumentale Wirkung der Skulptur (H = ca. 1,3 m und B = ca. 2 m), „viel zu gewaltig für einen geschlossenen Raum“ (Prager Tagblatt vom 18. September 1932). Die Assoziation mit dem „Haupt voll Blut und Wunden“ liegt nahe (Neues Wiener Tagblatt vom 2. November 1932) und Dobner scheint als Vorbild eine Bibelstelle genommen zu haben, in der Jesus am Kreuz seine ausweglose Verlassenheit im Sterben zum Ausdruck bringt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage?“ (Mk. 15,34 und Mt. 27,46 nach Ps. 22,2f.). Zu Dobners Beweggründen für die Schaffung eines „Friedensdenkmals“ gibt es übrigens keine Hinweise.

„Riesenkopf mit Blutspur“

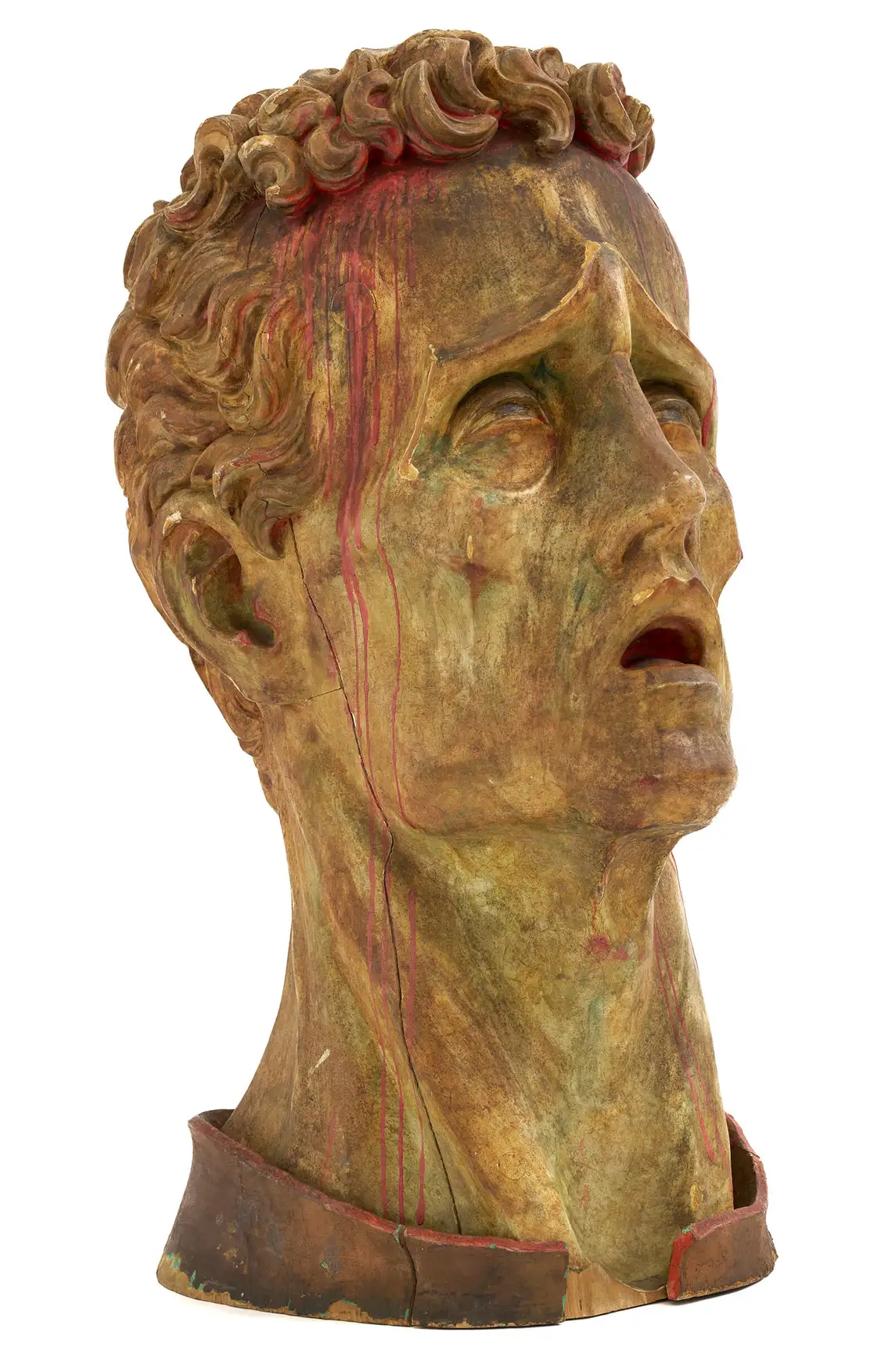

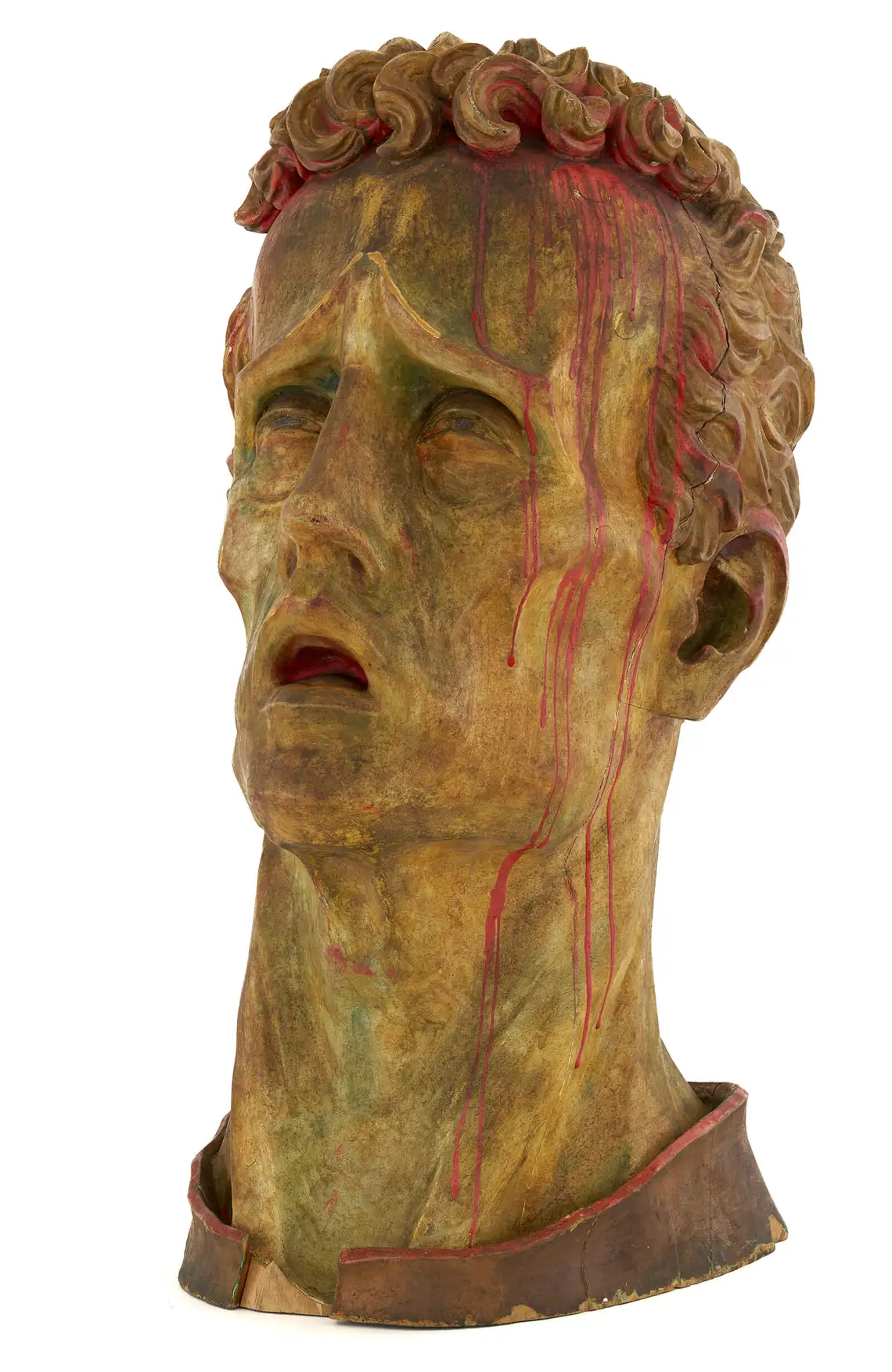

So groß die Resonanz auf das „Friedensdenkmal“ um 1930 in Wien auch war, im Anschluss an die Prager Ausstellung 1932 fand die Plastik kaum noch Erwähnung. Ihre Spur verliert sich, um erst 1994 wieder in Erscheinung zu treten, als man Objekte für eine Ausstellung im Künstlerhaus zum Thema „Kunst und Diktatur“ benötigte. Den Ausstellungsmachern erschien ein überlebensgroß geschnitzter Kopf im Historischen Museum der Stadt Wien (heute: Wien Museum) für diesen Zweck geeignet, der im Museumsinventar lediglich als „Riesenkopf mit Blutspur“ von Unbekannt bezeichnet war. Solcherart in Unkenntnis von Künstler und Werkzusammenhang, wurde dieser „Riesenschädel mit Blutspur“ als „Vorbote faschistischer Ästhetik“ (S. Panholzer-Hehenberger) präsentiert, obwohl darin unschwer der Kopf von Dobners „Friedensdenkmal“ zu erkennen ist.

Im Zuge der Recherchen zu einer Publikation über den Künstler nahm der Autor dieses Beitrags daher Kontakt mit dem Wien Museum auf und es zeigte sich, dass die Provenienz des Kopfes bislang nicht geklärt werden konnte. Erst im Zuge der letzten Museumsinventur erhielt das Objekt die Inventarnummer „230.296“. Von den Händen des ehemaligen „Friedensdenkmals“ sowie dem Querbalken fand sich bislang keine Spur.

Heute befindet sich der „Riesenkopf“ im Depot des Wien Museums und kann einen unmittelbaren Eindruck von Dobners „Friedensdenkmal“ vermitteln. Die expressive Wirkung des überlebensgroßen Hauptes (H = 73 cm) wird durch die deutlich sichtbar belassenen Spuren der Schnitzarbeit unterstrichen – ein Kontrast zu der gleichsam auf Hochglanz polierten Oberfläche des „Gauklers“. Dennoch zeigt der Kopf eine bemerkenswerte anatomische Differenzierung der Oberflächenstrukturen mit detaillierten Ohrprofilen und genauer Abgrenzung des Unterkiefers, der beiden Kopfwender sowie der seitlichen Halsmuskeln. In den Augen sind Iris und Pupille gezeichnet, das Haar ist klassizistisch in Locken aufgelöst. Einmal mehr wird hier Dobners schon in zeitgenössischen Berichten wiederholt hervorgehobene handwerkliche Qualität der Holzbearbeitung deutlich.

Rot aufgemalte „Blutspuren“ ziehen sich beidseits über Schläfen, Wangen und seitlich am Hals herab und scheinen die Verletzungen einer Dornenkrone anzudeuten. Rote Farbe findet sich auch an den Ohren, den medialen Tränenwarzen und im geöffneten Mund. Die Fassung ist an einigen Stellen abgeblättert, mehrere Fehlstellen im Holz wurden von Dobner bei der Bearbeitung des Werkstücks ausgebessert. Seitlich an Kopf/Hals befindet sich entlang einer frontalen Ebene eine Fuge. Offenbar hat Dobner für das Werkstück zwei hochrechteckige Platten aneinander geleimt, wohl um das Zerspringen der Plastik zu verhindern.

„Christliche Kunst“ war ein wesentliches Thema während Josef Dobners Wiener Schaffensperiode. Dazu zählen der „Marienschrein“ (1925), der „Kriegergedächtnisaltar“‘ (1927), der „Kreuzweg“ (1932), zumindest zwei Kruzifix-Darstellungen (1930, 1934) sowie großformatige Terrakotten von Josef und Maria (1934). Insbesondere das „Friedensdenkmal“ erlangte in den Jahren 1928 bis 1932 ob seiner Absonderlichkeit eine beträchtliche Bekanntheit. Im Anschluss daran wird die Skulptur kaum mehr erwähnt. Josef Dobner selbst hielt das Werk für zerstört („den Bomben des Zweiten Weltkrieges zum Opfer gefallen“), er nennt die Plastik in seiner Werkübersicht von 1970 nicht mehr.

Zu einem nicht dokumentierten Zeitpunkt, vermutlich zwischen 1932 und 1938, gelangte (zumindest) der Kopf des „Friedensdenkmals“ in den Besitz der Städtischen Sammlungen in Wien. Dieser Vorgang ist jedoch nicht dokumentiert. Über die Jahrzehnte war das Wissen um den Kontext des Werks und um seinen Künstler verloren gegangen. Und auch von den bisher noch nicht identifizierten Händen des „Friedensdenkmals“ können wir uns ein Bild machen, da sich Dobners Studien dazu in Privatbesitz erhalten haben. Damit lässt sich ein außergewöhnliches Kunstwerk aus der „gärenden“ Kunstszene der Wiener Zwischenkriegszeit rekonstruieren, das seit nahezu einem Jahrhundert verloren schien.

Nachwort

Josef (Sepp) Dobner wurde 1898 in Tachau, dem heutigen Tachov in Tschechien, geboren. Als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg war er drei Jahre an der Isonzofront eingesetzt. Er studierte ab 1919 Bildhauerei an der Wiener Kunstgewerbeschule. Anschließend war der Hanak-Schüler als freischaffender Künstler tätig, ehe er 1935 eine Professur an der Fachschule für Holz- und Steinbildhauerei in Villach übernahm. Dobner war schon seit 1932 (damals noch illegales) Mitglied der NSDAP, zwischen 1938 und 1944 erhielt er mehrfach Aufträge von den „Villacher Ratsherren“ und vom Kärntner Gauleiter Friedrich Rainer, was erst ab den 1990er Jahren zunehmend Erwähnung fand. Aufgrund seiner Funktion als „Hauptstellenleiter für Kultur für den Kreis Villach der N.S.D.A.P.“ zumindest 1938/39 wurde Dobner 1945 für 15 Monate interniert und schließlich als „Minderbelasteter“ amnestiert. Von 1948 bis zu seinem Tod im Jahr 1972 war Dobner als freischaffender Künstler in Villach tätig.

Hinweis und Danksagung

Dieser Text ist die Kurzfassung eines Kapitels aus einem vom Autor geplanten Werk zu Josef Dobner, das 2026 erscheinen soll. Der Autor bedankt sich herzlich bei Dr. Andreas Nierhaus (Wien Museum) für seine Unterstützung und die wertvollen Textkorrekturen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare