Lucie Rie in ihrem Atelier in London, undatierte Fotografie, From the collections of the Crafts Study Centre, University for the Creative Arts, RIE/20/1/11

Hauptinhalt

Die Keramikerin Lucie Rie

Die Schönheit der einfachen Dinge

Lucie Ries liebster Moment beim Töpfern war das sogenannte Abdrehen, also jener Arbeitsschritt, in dem ein Werk seine endgültige Form erhält, sich von einem groben Tongefäß in ein ästhetisches Objekt verwandelt. Vergleichbar mit dem subtraktiven Verfahren eines Bildhauers, der mit seinem Meißel Stück um Stück vom Rohling abträgt, wird im Zuge des Abdrehens überschüssiger Ton entfernt, die Oberfläche geglättet, der Standring gedreht. Anders als die Mehrzahl ihrer Kollegen verwendete Rie hierfür nicht die üblichen schweren Stahlwerkzeuge, sondern ein nierenförmiges Metallstück, eine Rasierklinge und eine aus Palettenband gebogene Schlinge. Feine Werkzeuge für feine, formvollendete Objekte. Zu den Markenzeichen von Lucie Ries Kreationen zählt der zumeist tiefgezogene Standring, der ihren Schalen und Gefäßen dieses schwebende Element, diese besondere Form von Leichtigkeit schenkt – Resultat einer jahrzehntelangen Arbeit mit Ton, mit gebrannter Erde.

Familiäre Wurzeln

Die ersten 36 Jahre ihres schaffensreichen Künstlerlebens verbrachte Lucie in Wien. Geboren am 16. März 1902, wuchs Luzie Gomperz, wie sie mit ihrem Mädchennamen hieß, mit ihren beiden älteren Brüdern in einem bürgerlichen, jüdischen Elternhaus auf. Ihr Vater, Benjamin Gomperz, war Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und Leiter der Ohrenabteilung im Ersten Öffentlichen Kinder-Krankeninstitut in der Steindlgasse. Mütterlicherseits verband die Familie verwandtschaftliche Wurzeln mit Eisenstadt, namentlich mit der Familiendynastie Wolf, die mit Weinhandel stattliche Besitztümer erwirtschaftet hatte. Lucies Onkel Sándor Wolf galt in ihrer Teenagerzeit als einer der angesehensten Geschäftsmänner von Eisenstadt und war zugleich ein überaus kunstsinniger Mensch. Seine Sammlung antiker Kunstschätze aus unterschiedlichen Kulturkreisen umfasste rund 6.000 Objekte, darunter auch regionale Altertumsfunde. Hier konnte Lucie zum ersten Mal römische Töpferwaren aus nächster Nähe bewundern, u. a. Schalen mit feingearbeitetem Rand und markantem Profil. Zum ehrenamtlichen Landeskonservator ernannt, stellte Wolf im Jahr 1926 das ehemalige Leinnerhaus in der Rusterstraße für die Einrichtung des Burgenländischen Landesmuseums zur Verfügung. Sándor Wolfs Lebensweg ist eng mit dem Schicksal der jüdischen Gemeinde Eisenstadts verwoben. Nach der Beschlagnahmung und Enteignung seines Besitzes durch die örtlichen NS-Behörden im Jahr 1938 musste Sándor Wolf nach Palästina fliehen, wo er 1946 starb.

Kunstgewerbeschule – Wiener Werkstätte

Lucies Kreativität kam schon in sehr jungen Jahren auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Felsenfest vom künstlerischen Talent seiner Schwester überzeugt, setzte ihr Bruder es bei den Eltern durch, dass Lucie privaten Zeichenunterricht erhielt. Sinn für Ästhetik bewies auch Lucies Vater. Als die Familie 1908 von der Elisabethstraße in die Falkestraße übersiedelte, betraute Benjamin Gomperz den für die Wiener Werkstätte tätigen Eduard Wimmer mit der Gestaltung der Räumlichkeiten seiner Arztpraxis. Die Wiener Werkstätte sollte auch in den Folgejahren für Lucies künstlerische Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Ermutigt von ihrem privaten Zeichenlehrer Oskar Reiner, begann sie 1922 ihr Studium an der Kunstgewerbeschule, die aufgrund prominenter Lehrender wie u. a. Oskar Kokoschka oder Josef Hoffmann allerbesten Ruf in der Kunstwelt genoss. Apropos Josef Hoffmann: Seine Doppelrolle als Mitbegründer der Wiener Werkstätte und Ausbildner an der Kunstgewerbeschule führte zu einer „Einflusssphäre, die das Leben aller wichtigen künstlerischen Erneuerer im Wien der Vorkriegsjahre erfasste. So gut wie kein Aspekt des Lebens oder der Kunst blieb von der Wiener Werkstätte unberührt. Bei fast allen Künstlern, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Wien aufwuchsen, hat sie ihre Spuren hinterlassen“, wie Jane Kallir in ihrem Buch „Viennese Design and the Wiener Werkstätte“ konstatiert.

Einzig einer Sparte der angewandten Kunst schien diese kreative Innovationskraft zu fehlen: der Keramik. Obgleich Berthold Löffler und Michael Powolny 1906 die „Wiener Keramik“ gründeten, gab es einen dringenden Bedarf an Töpfern mit visionären Ideen. Als Lucie an der Kunstgewerbeschule das erste Mal eine Töpferscheibe erblickte, war sie von Anbeginn fasziniert und besuchte fortan die Keramikklasse, die von Michael Powolny geleitet wurde. Tatsächlich war es dann Josef Hoffmann, der Lucies erstes selbst geschaffenes Gefäß für so gut befand, dass er es im Brüsseler Palais Stoclet ausstellte. Wie Tony Birks in seiner umfassenden Rie-Biographie anmerkt, „zeichnete sich Lucies Arbeit an der Drehscheibe durch rationelles Vorgehen und Zielstrebigkeit aus. Sie hatte das ursprünglich aus der Architektur stammende Gestaltungskonzept der frühen Secession und der Wiener Werkstätte verinnerlicht, laut dem sich alle Gegenstände des täglichen Lebens, vom Tapetenmuster über den Stuhl bis zur Grußkarte, in den gesamtbaulichen Rahmen einfügen und ein harmonisches Ganzes bilden mussten. Ihre Gefäßformen – Zylinder und Schalen – sahen täuschend einfach aus.“

Bezeichnend für Lucies Karriereweg war die Tatsache, dass sie viel Zeit und Energie darauf verwandte, die Eigenschaften der verwendeten Rohstoffe eingehend zu studieren und sich umfassende chemische Kenntnisse aneignete. Ihr Ziel war es, Möglichkeiten zu finden, um strahlende Glasurfarben zu erzeugen, die nach Powolnys Ansicht „niemand mehr herstellen konnte“. Sie experimentierte mit unterschiedlichen Chemikalien, überlud Glasuren mit Oxiden und beobachtete die dabei entstehenden gernarbten Flächen. Auf diese Weise schuf sie die erste „vulkanische“ Glasur, die später charakteristisch für viele ihrer Arbeiten werden sollte. Auf Hoffmanns Initiative wurden ihre frühen Werke im Rahmen der Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris präsentiert (1925), nach Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 1926 u. a. in London und Mailand. Das künstlerische Credo ihrer frühen Schaffensphase lautete kurz gesagt: harmonisch ausgewogene Gefäße fürs Heim zu kreieren, die sich durch äußerst schlichte Formen und sinnliche Glasuren von chemisch höchst anspruchsvoller Zusammensetzung auszeichneten.

Begegnung mit Ernst Plischke

Kurz nach ihrem Studienabschluss heiratete sie Hans Rie. Die beiden verband in erster Linie ihre Leidenschaft für Skifahren und andere sportliche Aktivitäten. Dass dieser gemeinsame Nenner zu wenig für eine glückliche Ehe ist, war beiden bald klar und sie widmeten sich verstärkt ihren beruflichen Tätigkeiten. Ein spannendes gemeinsames Projekt gab es allerdings in den Jahren von 1926 bis 1928. Durch Zufall hatte Lucie die Bekanntschaft mit dem jungen Architekten Ernst Plischke gemacht, der damals ganz am Anfang seiner Karriere stand und auf der Suche nach passenden Keramiken für ein von ihm erbautes Haus am Attersee war. Diese erste Begegnung war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Beeindruckt von Plischkes fortschrittlichen Wohnideen, betraute sie den jungen Architekten mit der Inneneinrichtung ihrer neuen Wohnung in der Wollzeile 24. Plischke nahm diese Auftrag sehr ernst. Es gab zahlreiche Gespräche mit Hans und Lucie Rie, die Proportionen der Sofas und die Höhe der Schränke wurden exakt auf die Körpergröße der beiden abgestimmt. Plischkes Konzept sah eine geschlossene Gesamtwirkung der Räume vor. Die aus Nussbaumholz gefertigten Schrankwände waren innen aufwändig gestaltet, nicht verleimt, sondern geschraubt und somit vollständig zerlegbar. Deshalb war es auch möglich, dass Lucie Rie nach ihrer Emigration aus Österreich, die komplette Wohnungseinrichtung nach London übersiedeln lassen konnte.

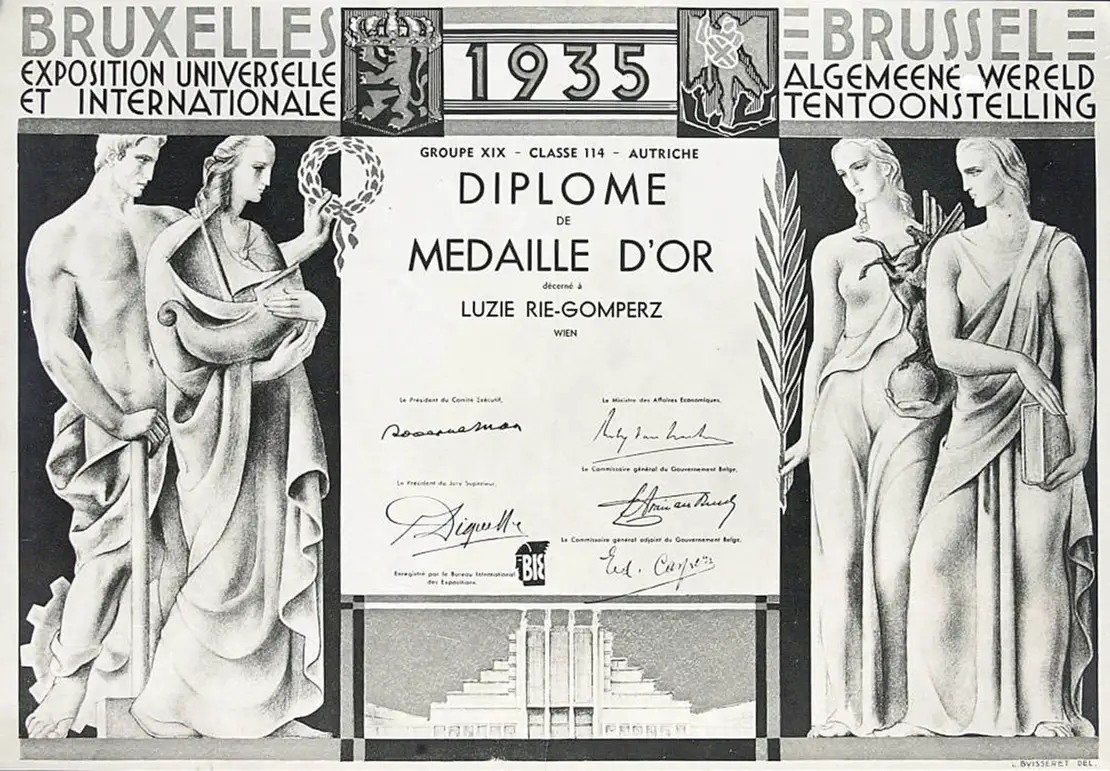

In ihrem neuen Heim in der Wollzeile hatte Rie erstmals auch einen eigenen Brennofen und konnte somit alle Arbeitsgänge in ihrer Wohnung durchführen. Ihr Arbeitspensum war enorm und Josef Hoffmann sorgte einmal mehr für die gebührende Außenwirkung ihrer Arbeiten: Für die Pariser Weltausstellung 1937 wählte er 70 Exponate von Lucies Keramiken aus, in den beiden vorangegangenen Jahren ging sie sowohl auf der Weltausstellung in Brüssel (1935) als auch bei der Mailänder Triennale (1936) als Goldmedaillengewinnerin hervor.

Emigration nach London

Trotz internationaler Auszeichnungen musste Lucie wieder ganz von vorne beginnen, als sie 1938, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, gemeinsam mit ihrem Mann nach London emigrierte. Erste Kontakte in England wurden mit geflüchteten Landsleuten geknüpft, u. a. mit dem Architekten Ernst Freud, Sohn von Sigmund Freud, und dem Wiener Künstler Fritz Lampl, der seine Glasbläserwerkstatt Bimini inzwischen nach London verlegt hatte. Während Hans Rie England nur als Zwischenetappe ansah, um letztlich nach Amerika auszuwandern, war Lucie fest entschlossen in London zu bleiben. Diese Divergenz besiegelte schließlich das Ende ihrer dreizehnjährigen Ehe.

Ab diesem Zeitpunkt nahm Lucie Rie ihr Schicksal mehr denn je selbst in die Hand. Um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, benötigte sie Referenzen, einen Fachmann, der sich für sie als Töpferin und seriöse Künstlerin verbürgte. So wie Powolny in Wien, galt William Staite Murray in London als höchste Keramiker-Instanz. Sie erhielt seine Bürgschaft, darüber hinaus allerdings keine weitere Unterstützung. Auf der Suche nach einer passenden Wohn- und Arbeitsstätte entdeckte sie im Frühjahr 1939 in Albion Mews, einem in den 1930er Jahren stark heruntergekommen Stadtviertel in der Nähe des Hyde Parks, eine Garage mit einem darüber liegenden kleinen Wohnraum. Ernst Freud half ihr beim Ausbau des oberen Stockwerks und baute auch Plischkes funktionale Schränke und Möbel zusammen, die sie ungeachtet der hohen Kosten nach England transportieren ließ – eindeutiger Beweis dafür, wie wichtig ihr dieses zeitlos schöne und ästhetisch hochwertige Möbelensemble war. Die Garage wurde zur Töpferwerkstatt umgebaut und erhielt einen elektrisch betriebenen Brennofen, den ein Spezialist für Zahnarztöfen aus Wien konstruiert hatte. Dieses Töpferatelier sollte bis an ihr Lebensende Zentrum ihres Werkschaffens bleiben.

Um während und nach dem Zweiten Weltkrieg finanziell über die Runden zu kommen, erweiterte Rie ihren Schaffensradius und stellte Keramikknöpfe und Schmuckstücke für Modehäuser her. Diese Anregung kam vonseiten Fritz Lampls, der in seiner Glasbläserwerkstätte bereits Erfahrungen mit der Knopfmanufaktur sammeln konnte. Diese aus der Not geborene Schwerpunktverlagerung inspirierte Rie erneut zu Experimenten mit diversen Glasuren. Einige dieser Schmuckstücke und Irdengutknöpfe sind heute im Victoria & Albert Museum in London und als Teil der Lisa Sainsbury Collection im Sainsbury Centre for Visual Arts in Norwich zu sehen.

Rückblickend betrachtet war dies die einzige Zeit in Lucie Ries Leben, in der sie im Stil der Wiener Werkstätte arbeitete. Danach beschritt sie wieder eigene Wege – mitunter inspiriert von außergewöhnlichen Künstlerpersönlichkeiten. Wie beispielsweise vom britischen Töpfer Bernhard Leach, der zu den einflussreichsten zeitgenössischen Keramikern zählte. Spätestens seit der Publikation seines Buches „A Potter’s Book“ wurde das Augenmerk der Öffentlichkeit verstärkt auf Handtöpferei gelenkt. Wenngleich Leach stilistisch einen anderen Weg verfolgte, äußerte Rie in den 1950er Jahren in einem Interview: „Bernard hat mir erst bewusst gemacht, was man in einem Keramikgefäß alles sehen kann.“ Sie schätzte die stundenlangen Gespräche mit diesem vielseitig gebildeten Künstler, gleichzeitig hatte ihr freundschaftliches Verhältnis mit Leach ihre künstlerische Entfaltung etwas gebremst. Da seine Formensprache mit ihrer nicht in Einklang zu bringen war, wurde die eigene künstlerische Intuition bisweilen etwas in Frage gestellt.

Lebenslanger künstlerischer Austausch mit Hans Coper

Die entscheidende Kurskorrektur bzw. Rückbesinnung auf die eigene Kreativität steht in Zusammenhang mit Hans Coper. Der damals 26-jährige junge Mann aus Chemnitz in Sachsen hatte ein schwieriges Flüchtlingsschicksal hinter sich, als sie ihn 1946 in ihrer damals neu eröffneten Knopfmanifaktur aufnahm. Obgleich er keine Ausbildung als Keramiker vorzuweisen hatte, zählte er aufgrund seines Fleißes und seiner offensichtlichen Begabung bald zum Kernteam, das fast ausschließlich aus Flüchtlingen verschiedener Nationalität bestand. Diese Begegnung mit Hans Coper entwickelte sich zur engsten und dauerhaftesten Freundschaft ihres Lebens. Als das Knopfgeschäft langsam auslief, entwarf Lucie gemeinsam mit Coper innovativ gestaltete Schalen und Schüsseln sowie Tafelservice. Mittlerweile verfügte ihr Atelier auch über einen elektrischen Hochtemperaturofen, der die Bandbreite an Glasuroptionen erweiterte.

Coper ermutigte Rie, sich wieder verstärkt auf ihr Konzept moderner Keramik aus der Vorkriegszeit zu besinnen. Auch als er 1958 sein eigenes Atelier in Hertfordshire eröffnete, blieb diese konstruktive Synergie zwischen den beiden Künstlern bestehen. Ihre Wege sollten sich später immer wieder kreuzen, beispielsweise als Rie ab 1960 von der Camberwell School of Art einen Lehrauftrag erhielt und Hans Coper ihrem Beispiel ein Jahr später folgte. Zwölf Jahre gab sie ihr Wissen an die junge Töpfergeneration weiter, 1969 erhielt sie die Ehrendoktorwürde des Royal College of Art.

Zu dieser Zeit war sie schon längst eine auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus bekannte Keramikerin. Nachdem ihre erste Ausstellung 1949 in der Londoner Berkeley Gallery stattgefunden hatte, stellte sie in der Folge – allein oder mit Coper – u. a. in Amsterdam, New York, Minneapolis, Göteborg, Rotterdam, Arnheim, Hamburg, Düsseldorf sowie in mehreren renommierten britischen Galerien aus. Retrospektiven wurden ihr 1967 in der Arts Council Gallery am St. James Square gewidmet, 1981 im Sainsbury Centre for Visual Arts, anschließend im Victoria & Albert Museum in London. Ihre unermüdliche Schaffenskraft fand auch in ihrer Wahlheimat Anerkennung. Obgleich sie nie gerne im Rampenlicht stand, war sie bereits 1968 zum Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) ernannt worden. 1981 erfolgte die Erhöhung zum Knight Commander (DBE) und 1991 erhob sie die Königin in den Stand einer „Dame of British Empire“.

Neben ihrem Beruf spielten für Lucie Rie nur Freunde und Freundschaften eine wichtige Rolle – ungeachtet dessen, wie groß die räumliche Distanz auch gewesen sein mag. Mit Ernst Plischke, der von 1939-1963 in Neuseeland Karriere als Architekt gemacht hatte, ehe er nach Wien zurückkehrte und die Meisterklasse für Architektur an der Akademie der bildenden Künste übernahm, blieb sie immer in Brief- oder Telefonkontakt. 1985 und 1987 besuchte er Rie auch in ihrer Wohnung in Albion Mews, die nach wie vor mit den von ihm entworfenen Möbeln eingerichtet war. Heute kann man die Rekonstruktion ihrer Wiener Wohnung übrigens im Möbelmuseum Wien besichtigen. Nach ihrem Tod konnte das komplette Interieur erworben werden und zählt seither zu den Highlights der Sammlung.

„Issey Miyake meets Lucie Rie“

Eine ungewöhnliche freundschaftliche Beziehung knüpfte Rie im hohen Alter mit dem japanischen Modeschöpfer Issey Miyake. Fasziniert von ihren Werken, organsierte er 1989 unter dem Titel „Issey Miyake meets Lucie Rie“ eine Ausstellung in der Tokioer Galerie Sogetsu. Mit der Gestaltung des räumlichen Ambientes beauftragte er den renommierten Designer und Architekten Tadao Andō. Es sollte ein Ereignis der ganz besonderen Art werden: Die Galerie wurde umgestaltet in einen rechteckigen See. Auf indirekt beleuchteten kleinen Inseln zogen rund 100 Objekte die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. In diesem stimmungsvollen Ambiente kam die fernöstlich anmutende Ästhetik der Exponate noch eindrucksvoller zur Geltung als sonst. Anschließend wurde die Ausstellung im Museum für Fernöstliche Keramik in Osaka gezeigt. Noch zu Lebzeiten vermachte sie Issey Miyake einen Teil ihrer Knöpfekollektion, die der Modeschöpfer in seine Haute Couture integrierte.

Die letzte größere Ausstellung, an der Rie als aktive Keramikerin teilnahm, fand im August 1990 im Sainsbury Centre for Visual Arts in Norwich statt. Am Tag nach der Eröffnung erlitt die mittlerweile 88-Jährige einen schweren Schlaganfall, der ihrer Töpferlaufbahn ein jähes Ende setzte. Auf die Frage nach ihrer Zukunft gab sie damals zur Antwort: „Habe ich denn nicht genug Töpfe gemacht?“ Keine Frage: sie hat – und zwar in unzähligen Facetten. Trotz der Vielzahl ihrer Werke hat sie kein Stück zweimal angefertigt. In dem einzigen von ihr verfassten und erhaltenen Kommentar über sich selbst und ihr Werkschaffen schrieb sie 1950: „Jede neue Arbeit ist ein neuer Anfang. Man lernt nie aus.“

George Wingfield Digby, der mit hoher Sensibilität über Lucie Ries Werk geschrieben hat, forderte in einem Artikel, man müsse ihre Gefäße anfassen. In ihren Werken werde die Transformation von Fels, Ton, Wasser und Feuer greifbar.

Am 1. April 1995 starb Lucie Rie in ihrer Wohnung in Albion Mews. 1999 wurde ihr im Museum für angewandte Kunst in Wien eine Einzelausstellung gewidmet. Ries Töpferatelier, das sich im Lauf der Jahrzehnte kaum verändert hatte, wird seit 2009 im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt. In dieser Werkstatt wurden ungewöhnliche und für die zeitgenössische Keramik wegweisende Formen und Glasuren kreiert – und zugleich 50 Jahre lang Kunstgeschichte geschrieben.

Wir danken dem Crafts Study Centre, University for the Creative Arts, sehr herzlich für das bereitgestellte Bildmaterial. Weitere Aufnahmen und Dokumente aus dem Lucie Rie-Archiv sind hier zu finden.

Literatur

Tony Birks: Lucie Rie. Gebrannte Erde, Wien 1999.

Charlotte Fiell, Peter Fiell: Design des 20. Jahrhunderts, Köln 2012.

Cyril Frankel: Modern Pots: Hans Coper, Lucie Rie and their Contemporaries, London 2000.

Lillian Langseth-Christensen: A design for living. Vienna in the twenties, New York 1987.

Werner J. Schweiger: Die Wiener Werkstätte. Kunst und Handwerk 1903–1932, Wien/ München 1982.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Liebe Frau Gruber, vielen Dank für Ihre begeisterte Rückmeldung! Es freut uns sehr, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick geben konnten! Herzliche Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Mit großer Begeisterung habe ich den Beitrag gelesen - bisher war mir Lucie Rie bloß als Name bekannt gewesen. Danke für die interessanten Einblicke in das Leben einer bemerkenswerten Frau!/Ich freue mich, daß das Mobiliendepot die Einrichtung von Ernst Plischke erworben hat; bedauerlicherweise habe ich (bin schwer gehbehindert) keine Möglichkeit mehr, mir die Exponate anzusehen...