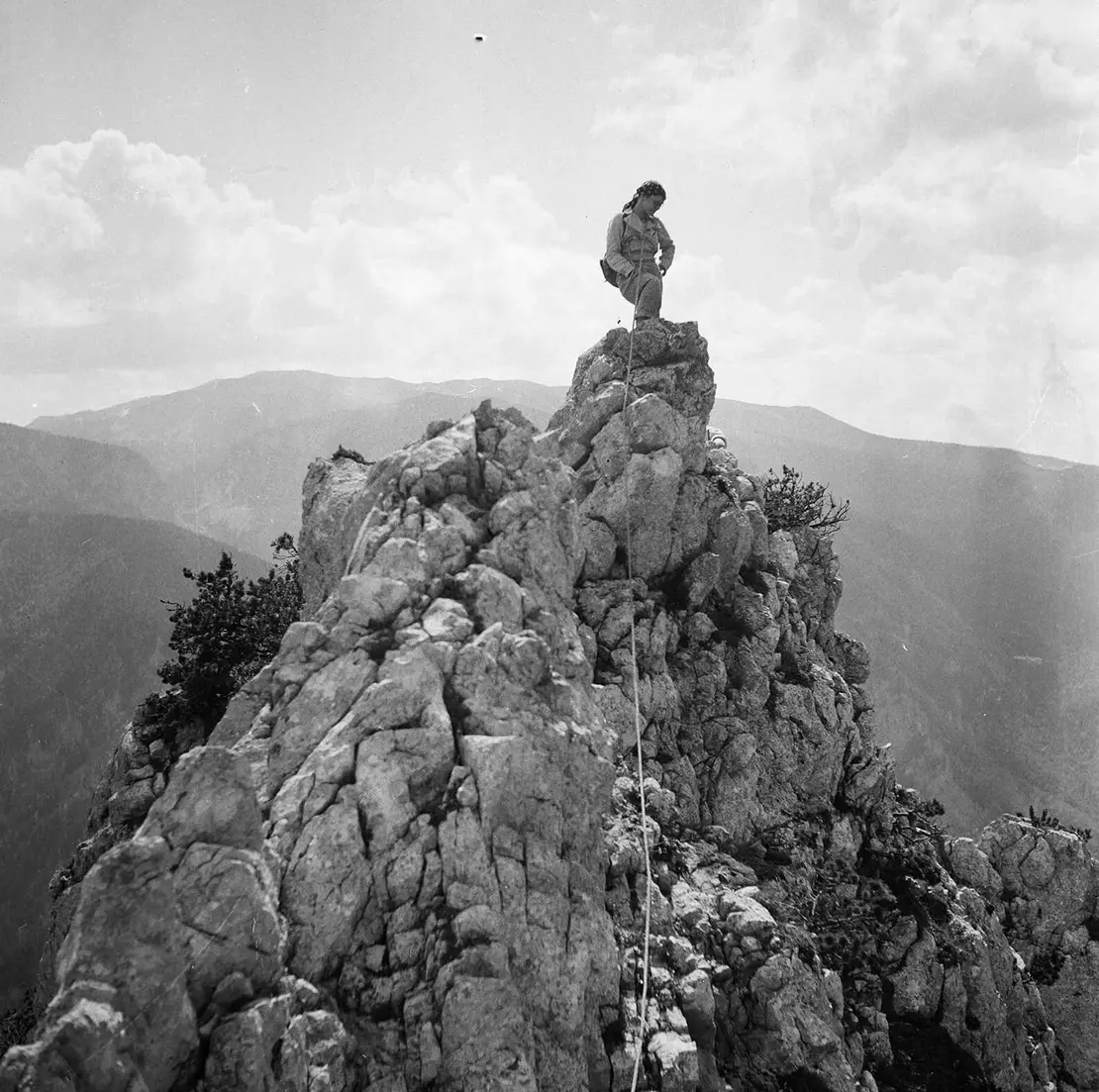

Bergsteigerin im Ennstal (Ausschnitt), um 1920, APA-Images / brandstaetter images / Öst. Volkshochschularchiv

Hauptinhalt

Frühe Wiener Bergsteigerinnen

Radikal schwindelfrei

Die Alpen galten bis ins 19. Jahrhundert vor allem als Hindernis, die Wege waren beschwerlich und oft nur mit Pferden passierbar. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich der Blick auf die Berge, nicht zuletzt aufgrund der Eisenbahn, mit der ferne Gebiete näher rückten. Alpine Vereine war die Folge – und ein Phänomen der Großstadt. Denn nicht am Land, sondern in Wien wurde 1862 der Österreichische Alpenverein gegründet. Kurz darauf folgte der Österreichische Touristenklub (ÖTK). Beide Organisationen legten den Grundstein für das heute weitverzweigte Netz an Wanderwegen und Schutzhütten. Ihr erstes Ziel war es, den Wiener:innen einen leichten und günstigen Zugang zu den niederösterreichischen Voralpen zu ermöglichen, Erholung zu bieten und Wissen über die Natur zu vermitteln.

Hausberg statt Haushalt

Die Entdeckung der Alpengebiete blieb in dieser frühen Phase der gebildeten städtischen Oberschicht vorbehalten. Frauen wurden nicht per se ausgeschlossen. Wer über den richtigen sozialen Status und finanzielle Mittel verfügte, konnte Gipfel erklimmen. Für Frauen war es außerdem von Vorteil, aufgeschlossene männliche Familienmitglieder zu haben, die ihre Begleitung anboten. Traditionell sah man die Rolle der Frau im Haushalt und als Mutter, nicht im Sport. Wie in anderen Männerdomänen wurde auch hier die Emanzipation der Frau im Alpinismus und Klettersport behindert, erklärt die Publizistin Ingrid Runggaldier in „Die Frau im Fels“. Wanderungen und ausgedehnte Expeditionen wurden selten aufgezeichnet oder erwähnt, teilweise absichtlich verschwiegen.

Das Bild von Bergsteigerinnen wurde in Karikaturen, Gedichten und anderen Schriften meist wenig schmeichelhaft dargestellt: Hübsch, schwach und hilfsbedürftig oder reif und plump. Die Zeitschrift „Schöne Frau“ berichtete 1926 über ein sachtes Umdenken: „Wurde die Durchschnittsbergsteigerin früher als überspannte Außenseiterin betrachtet, so fanden weibliche Bestleistungen doch Anerkennung.“ Bergsteigen gehöre inzwischen zum Programm jeder unternehmungslustigen Frau, körperlich den Männern ebenbürtig. Bei der „geistigen Eignung“ aber blieb die Kolumnistin skeptisch: Frauen besäßen Mut und Ausdauer, doch es fehle ihnen an „absoluter Kaltblütigkeit“ – sie scheuten Gefahr, Nacht und Einsamkeit mehr als Männer.

Emmy Eisenbergs Mut zur Höhe

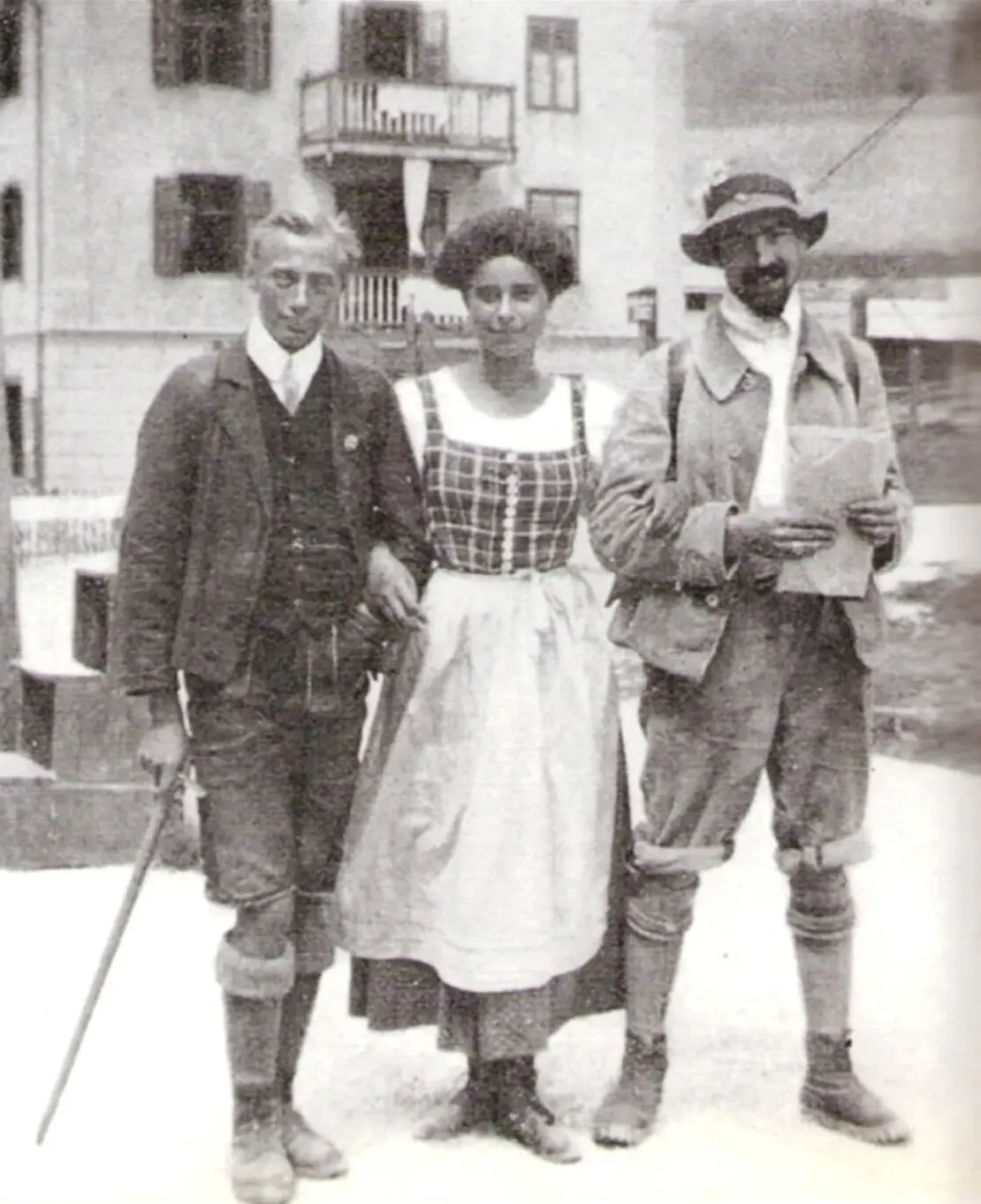

Frauen am Berg hatten also mit Gegenwind zu kämpfen. Eine davon war die Alpinpionierin Emmy Eisenberg, später Emmy Hartwich-Brioschi. Als Klettergefährtin des bekannten Bergsteigers Paul Preuß führte die Wienerin zahlreiche Aufstiege durch. Runggaldier stellt in ihrem Buch „Frauen im Aufstieg“ Details ihrer Laufbahn vor. 1888 in Wien als Tochter eines Prager Arztes geboren, interessierte sich Emmy Eisenberg für viele verschiedene Sportarten. Neben dem Reiten, Tennis, Eislaufen und Skifahren widmete sie ihre Zeit am liebsten dem Klettern. Sie war belesen, sprach fünf Sprachen und bereiste die Welt. Von Bekannten als intelligente, charmante und elegante Frau beschrieben, gab sie sich selbst bescheiden: „Eine wirklich gute Bergsteigerin war ich nie, nur recht geschickt, nicht ängstlich, sehr leicht im Gewicht und ungemein begeistert, also tauglich zum Mitgenommen-Werden.“ Ihre Leidenschaft war auch Thema in ihren Essays, in denen sie über das Frauenbergsteigen schrieb. Obwohl sie im hohen Alter von 92 Jahren in Wien starb und herausragende Leistungen im Alpinsport verzeichnete, ist heute wenig über Eisenberg bekannt. Runggaldier verweist auf zwei Gründe: Ihr Geschlecht und ihre jüdische Herkunft in Zeiten des allgegenwärtigen Antisemitismus und des aufkommenden Nationalsozialismus.

Die Hürden am Berg waren gesellschaftliche. Kritik an Frauen im Bergsport wurde oft mit vorgeschobenen gesundheitlichen Argumenten begründet. Ärzte warnten vor angeblichen Schäden der Gebärfähigkeit, selbst der Teint galt als gefährdet. Allein mit Männern in die Berge zu gehen, galt als moralisch fragwürdig. Eisenberg brach mit diesen Normen und trug schon früh zweckmäßige Kleidung bei ihren Touren.

Mizzi Langer-Kauba: Bergsteigerin und Geschäftsfrau

Ende des 19. Jahrhunderts zeichnete sich in der Mode eine Entwicklung ab: Frauen legten beim Wandern die unpraktischen Röcke ab und ersetzten sie durch Hosen. Mitunter trugen sie Männerhosen, verborgen unter langen Mänteln. Bald entdeckte die Modeindustrie die wanderlustigen Frauen als Zielgruppe – wie etwa Wiens erfolgreiches Bergsportfachgeschäft von Mizzi Langer-Kauba in der Kaiserstraße im 7. Wiener Gemeindebezirk.

Die Geschäftsführerin war selbst eine Pionierin in der Geschichte des weiblichen Bergsports, wenn auch eine umstrittene. Daniela Span-Gogl rekonstruierte Langer-Kaubas lückenhafte Biografie: Demnach wurde sie 1872 in Wien geboren und wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf. Ihre Herkunft und Einnahmen ermöglichten es ihr, als eine der ersten Frauen in einer Gruppe kletterbegeisterter Wiener:innen ihrem Hobby nachzugehen. Rund um die Sportlerin bildete sich eine Bergsteiger:innengruppe, die sogenannte „Langer-Platte“. Für Kletterübungen war sie häufig im Rodauner Steinbruch in Wien unterwegs. Dort erinnert heute die „Mizzi Langer Wand“ an sie.

Als die Stadt Wien 2023 auch einen Park nach ihr benannte, kamen kritische Stimmen auf: Langer-Kauba soll Mitglied zweier NS-Organisationen gewesen sein. In zeitgenössischen Zeitungen fanden sich zudem Anzeigen ihres Sportgeschäfts, die für Uniformen der Hitlerjugend und des Bund Deutscher Mädel warben. „Das deutet darauf hin, dass sie sehr gut verankert war in der NSDAP“, so der Historiker Gerhard Botz in einem Beitrag der Wiener Zeitung. „Ohne ein klares Bekenntnis zum Nationalsozialismus bekommt man diese Massenausstattung nicht in die Hand.“ Eine andere Sicht darauf legt ein Gauakt nahe, der im Wiengeschichte Wiki-Beitrag zu Langer-Kauba zitiert wird. Demnach kam man von Seiten der NS-Behörden zum Schluss, dass Mizzi Langer-Kauba „streng christlichsozial eingestellt“ sei und sie „nicht die Gewähr bietet sich rückhaltslos für den NS-Staat einzusetzen“. Außerdem heißt es im Akt: „Sie ist in jeder Hinsicht schwarz eingestellt; obwohl sie den Anschein erwecken will, dass sie mit dem heutigen Regime einverstanden ist, erkennt man am besten bei Sammlungen, dass sie ihre klerikale Einstellung nicht geändert hat. Sie schliesst sich wohl bei keiner Sammlung aus, die geleisteten Beiträge entsprechen aber nicht ihrem Einkommen. Für die Kirche hat sie aber immer eine offene Hand. (Sie wurde auch seinerzeit vom Papst mit einem hohen päpstlichen Orden ausgezeichnet)."

Die Dame in Schwarz als Erstbesteigerin

Generell waren antisemitische Strömungen im Österreichischen Alpenverein ab dem späten 19. Jahrhundert verbreitet. Ab 1920 durften Sektionen „Arierparagraphen“ einführen, 1924 kam es zum Ausschluss der „Sektion Donauland“, in der viele Juden und Jüdinnen organisiert waren. Mittlerweile setzt sich der Alpenverein kritisch mit diesem dunklen Kapitel seiner Geschichte auseinander. Er betont den prägenden Einfluss zahlreicher Menschen jüdischer Herkunft auf den Bergsport – unter ihnen auch der Schriftsteller Arthur Schnitzler. In seinen Tagebucheinträgen erwähnt er Rose Friedmann, in deren Haus er häufig zu Gast war. Die 1864 geborene Tochter eines Stahlindustriellen gehörte zu den bekanntesten Alpinistinnen Europas und war sowohl in der Wiener Gesellschaft als auch in Künstler:innenkreisen hochgeschätzt. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete sie als Pflegerin in einem Wiener Lazarett, wo sie sich mit Typhus infizierte und im Alter von 54 Jahren verstarb.

Trotz ihres kurzen Lebens erreichte Rose von Rosthorn-Friedmann viel. Erste Schritte zu ihren alpinen Leistungen tat sie in den Wiener Hausbergen, etwa auf der Rax und dem Schneeberg. Schon in der Jugend machte sie sich als weibliche Erstbesteigerin einen Namen. Sie war eine der ersten Frauen, die sich an die Watzmann-Ostwand wagte. Mit ihrem zweiten Mann erklomm sie später mehrere Viertausender in den Alpen. Der ließ sie auch künstlerisch verewigen: In seinem Auftrag porträtierte Gustav Klimt sie als „Dame in Schwarz“. Rose Friedmann ist aber nicht nur Teil der Kunst-, sondern auch der Alpingeschichte. Letztlich bereiteten die Pionierinnen aus der Oberschicht allen Frauen den Weg auf den Berg.

Quellen

Runggaldier, Ingrid. Frauen im Aufstieg. Auf Spurensuche in der Alpingeschichte: Ed. Raetia. Bozen. 2011

Runggaldier, Ingrid. Die Frau im Fels. Die Anfänge des Frauenbergsteigens in Südtirol. Alpenvereins Jahrbuch 2005.

Gugglberger, Martina. Grenzen im Aufstieg. Frauenexpeditionen in den Himalaya (1955 - 2014). Campus Verlag Frankfurt/New York. 2021.

Die schöne Frau. Nr. 4. 1926 https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=dsf&qid=BUJ9C0O3UOBJNOGM0ASCXWXOMGORE9&datum=1926&page=129&size=45

Der Mizzi-Langer-Kauba-Park in Wien. Gunnar Mertz. Österreichische Alpenzeitung. Aktuelle zeitgeschichtliche Debatten und neue Forschungen. 2024

Wiener Zeitung. 2024. https://www.wienerzeitung.at/a/stadt-wien-benennt-park-nach-nazi-profiteurin.

Mizzi Langer-Kauba. http://www.gustav-jahn.at/mizzi_langer.html

Mizzi Langer-Kauba – Wien Geschichte Wiki

Ausgeschlossen. Jüdische Bergsportler und der Alpenverein. https://www.alpenverein.at/portal_wAssets/docs/museum-kultur/Archiv-Dokumente/Archiv-Dokumente-Texte/OeAV-DAV-Ausgeschlossen.pdf

Der Standard. Eine Art Bergrausch. https://www.derstandard.at/story/1336696641016/schriftstellerjubilaeum-i-eine-art-bergrausch

ÖTK. https://oetk-klosterneuburg.at/die-touristische-erschliessung-der-berge/

Wina Magazin. https://www.wina-magazin.at/dame-in-schwarz/

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Auch von der bedeutenden Violinspielerin Erika Morini wird berichtet, dass sie sehr sportlich war und sich als Bergsteigerin/-wanderin betätigte. Nur Schi traute sie sich nicht zu fahren, wegen des Verletzungsrisikos der Arme. Nach ihrer Vertreibung kam sie nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig nach Südtirol, um dort in die Berge zu gehen.