Ausschnitt aus: Jüngstes Gericht mit Darstellung der Stadt Wien, 1490–1500, Tempera-Mischtechnik auf Holz, Leihgabe Kinsky'sches Forstamt Burg Heidenreichstein, Foto: TimTom, Wien Museum

Hauptinhalt

Repräsentation behinderter Personen im mittelalterlichen Wien

Mit der Beinprothese in die Hölle?

Im Wien Museum hängt in der Dauerausstellung ein Bild aus dem ausgehenden Mittelalter, das das Jüngste Gericht, auch Weltgericht genannt, zeigt (Mt 25, 31-46). Es stellt eine Version der christlich-biblischen Vorstellung vom Ende der Welt mit der göttlichen Beurteilung und Teilung aller Menschen dar.

Die abgebildete Szenerie wirkt wie ein Bühnenbild. Wer sie malte, ist nicht überliefert. Das Tafelbild entstand zwischen 1490 und 1500 und stammt aus dem Burgmuseum Heidenreichstein. Bedeutsam ist am Bild, dass insbesondere die verdammten Personen, sehr realistisch und vielfältig dargestellt wurden. Einzigartig erscheint ein Mann mit hölzerner Beinprothese, der in die Hölle gestoßen wird.

Im Bühnenhintergrund im Zentrum des Bildes ist das spätmittelalterliche Wien mit der gotischen Silhouette des Stephansdoms zu erkennen. Um 1500 lebten schätzungsweise über zwanzigtausend Menschen in der habsburgischen Handels- und Residenzstadt. Von ihr führt ein geschwungener Weg durch eine fahle Landschaft in den Vordergrund des Bildes zum Weltgericht.

Auserwählte und Verdammte, Zuversicht und Angst

Auf zwei Ebenen werden links zuerst die Auserwählten auf einer Wolke schwebend und rechts darunter die Verdammten vom Teufel bedrängt vor dem Höllenschlund abgebildet. Im Vergleich zu den verhalten dargestellten Auserwählten erscheinen die Verdammten erstaunlich abwechslungsreich. Jede Figur hat einen eigenen, sie kennzeichnenden Ausdruck. Spiegeln sie die vielfältige Bevölkerung aus dem spätmittelalterlichen Wien im Übergang in die Neue Zeit, die Renaissance, wider – adelige, geistliche, bürgerliche, werktätige, arme Personen? Ihre Kleidung ist verschieden farbig, weinrot, braun, dunkelblau. Sie tragen erlesene Hutmodelle. Zwei nackte Frauen haben langes gewelltes Haar, das ihren Rücken bedeckt.

Zwischen diesen Frauen beeindruckt ein bärtiger Mann mit Unterarmgehhilfe und hölzernem Beinersatz, ein Arm in der Schlinge, mit Umhängetasche und Pilgerhut. Gilt er als Symbolfigur auf dem Weg von Wien in die Hölle? Er ist im unteren Bildvordergrund an der Rampe platziert. In der vertikalen Bildachse steht er genau Jesus Christus gegenüber, der als Weltenrichter oben auf dem Regenbogen vor goldenem Hintergrund thront.

Spricht diese Gegenüberstellung nicht nur religiöse, sondern auch soziale Aspekte an? Gehören die individuellen, christlich motivierten „Werke der Barmherzigkeit“ und der weltlich organisierte Beistand für bedürftige Menschen zusammen? Erzeugt die Komposition der Weltgerichtsdarstellung sehr zwiespältige Gefühle, eine Ambivalenz zwischen Zuversicht und Angst – Motive, die bis heute in apokalyptischen Szenarien präsent sind?

Die Stellung der Figuren im Weltgericht

Nach der biblischen Überlieferung (Mt 25, 32) werden alle Menschen – unabhängig von Herkunft oder sozialer Hierarchie – vor Gott versammelt. Gerichtet werden nach dem Tod die Seelen der Menschen, im Bild sind diese jedoch nur lebensnah und körperlich darstellbar. Die Verkörperung hat einen doppelten Aspekt. Sie charakterisiert und symbolisiert die Figuren.

Der Mann am linken Rand der Gruppe der Verdammten trägt ein zerfranstes dunkles Kleid im Unterschied zu den anderen mit langen Gewändern. Er unterscheidet sich auch in seinem Verhalten. Er kann nicht mit gefalteten Händen um Gnade flehen, da er sie für die Fortbewegung benötigt. Das Zeichen seiner Einzigartigkeit ist die hölzerne Beinprothese – das „Holzbein“.

Die Beeinträchtigung symbolisiert keine Sünde, sondern verkörpert eine individuelle Lebensform. Behinderungen stehen im Rahmen sozial- und kulturgeschichtlicher Konzepte, die sich mit der Zeit verändern. Sie thematisieren, wie über Behinderung gesprochen wird. Um 1500 wurden Menschen mit Körperbehinderungen als „Krüppel“ oder „kröpel“ („der Gekrümmte“) bezeichnet. Die unbeugsame Körperhaltung des Mannes mit hölzerner Beinprothese ist dagegen unübersehbar.

Im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Weltbild beeinflusst die Stellung der Figuren – wie die Position der Dargestellten im Weltgerichtsbild – deren Bedeutung. Sie folgt dem Schema der vertikalen (oben – unten) oder horizontalen (links – rechts) Polarisierung. Die linke Seite gilt traditionell als die böse, die rechte als die gute. (Im Bild ist die Anordnung vertauscht, die Betrachtung müsste sich sonst in die Lage des Weltenrichters versetzen.)

Die Darstellung der Gerichteten, die in die Hölle getrieben werden, veranschaulicht zeitgenössische soziale Stände, Rangfolgen und moralische Vorurteile. In diesem Kontext könnte der Mann mit hölzerner Beinprothese als stereotypes Sinnbild eines Bettelnden und Angehörigen einer sozial marginalisierten Gruppe gedeutet werden, die unter gesellschaftlicher Kontrolle stand.

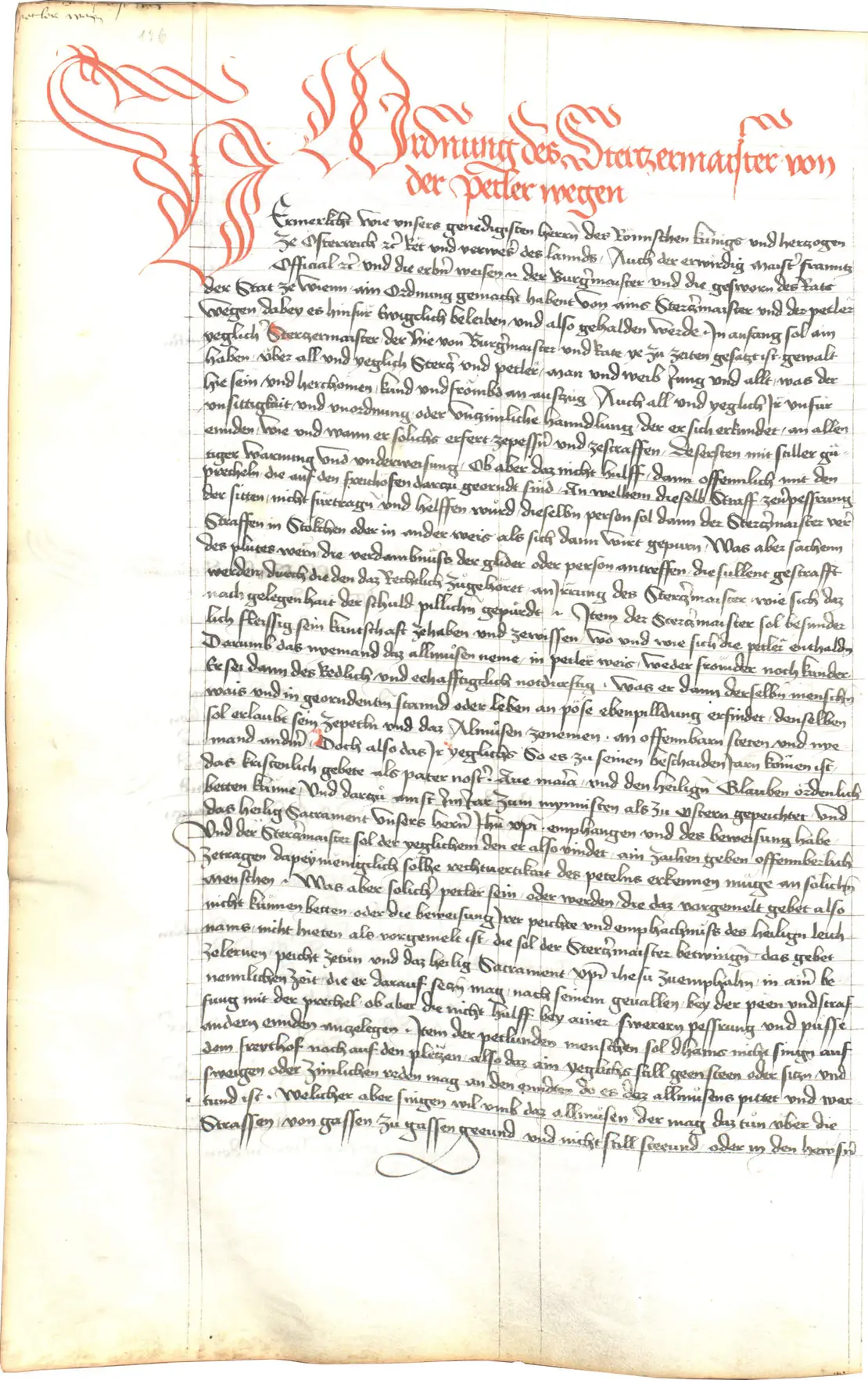

Eine Verordnung „der petler wegen“

Im Auftrag des „erwirdig maister Franntz“ erließ Wien am 26. März 1443 eine Bettelordnung, die festlegte, wer berechtigt war, an bestimmten Plätzen zu betteln. Der „Sterczermaister“ – der Bettelrichter – wurde bevollmächtigt, das Verhalten und Herkommen aller fahrenden und bettelnden Personen zu überwachen. Er war der Stellvertreter der weltlichen Obrigkeit.

Den „petlunden menschen“, die sich ordentlich verhielten, erteilte der Sterczermaister eine Genehmigung zum Betteln durch ein Bettelzeichen. Diejenigen wurden bestraft, die Bedürftigkeit vortäuschten und in anderer Betrugsabsicht bettelten. Materiell bestanden die Bettelzeichen im 15. Jahrhundert in Wien vermutlich aus gelben Halstüchern, mit denen auch andere Randgruppen gekennzeichnet wurden.

Zu den Ursachen für den Übergang von den individualisierten Werken der Barmherzigkeit zu institutionellen Maßnahmen um 1500 zählten Bevölkerungswachstum, Hungersnöte, Krankheitsepidemien, Landflucht, Kriege. Diese Entwicklungen führten zu Differenzierungen der sozialen Schichten und zu einem Anstieg der Anzahl bedürftiger Menschen in den Städten. Die Konsequenz des Vorgehens der Unterscheidung in redliche oder betrügerische Bettelnde war, dass arme Menschen allgemein abgewertet wurden. Ausgrenzung und Abhängigkeit nahmen zu.

In einer Predigt 1550 sagte Bischof Michael Helding von Merseburg, auch Sidonius genannt, die Obrigkeit solle „ein sonderung“ vornehmen, dass keine „vnwirdigen“ Bettler herumlaufen, nur dann könnten die Leute mit „fröhlicher“ Hand Almosen geben. Die arbeitsfähigen, „starcken Bettler“ bezeichnete Bischof Michael als „faul vnuerschämbt uñ fürwitzig“, als Bettelnde, die Almosen zu Sünden und „boßheit“ missbrauchten. An sie würden die Almosen verschwendet. Bischof Michael lebte abwechselnd in Speyer und Wien und wurde 1561 Vorsitzender des Reichshofrates in Wien. Er starb im gleichen Jahr und wurde im Stephansdom beigesetzt.

Die Trennung von „auserwählt“ und „verdammt“ äußert sich verstärkt in der sozialen und institutionellen Praxis – in den Polarisierungen von „würdig“ und „unwürdig“ oder „anerkannt“ und „verkannt“. Diese Überschneidung von religiösen und weltlichen Sachverhalten und Sichtweisen findet sich auch auf zeitgenössischen Flugblättern, die auf den Jahrmärkten verkauft wurden. Sie zeigen alltägliche Situationen, in denen seltene Ereignisse als Vorzeichen für die Zukunft ausgelegt werden.

Himmelsereignisse und Repräsentation

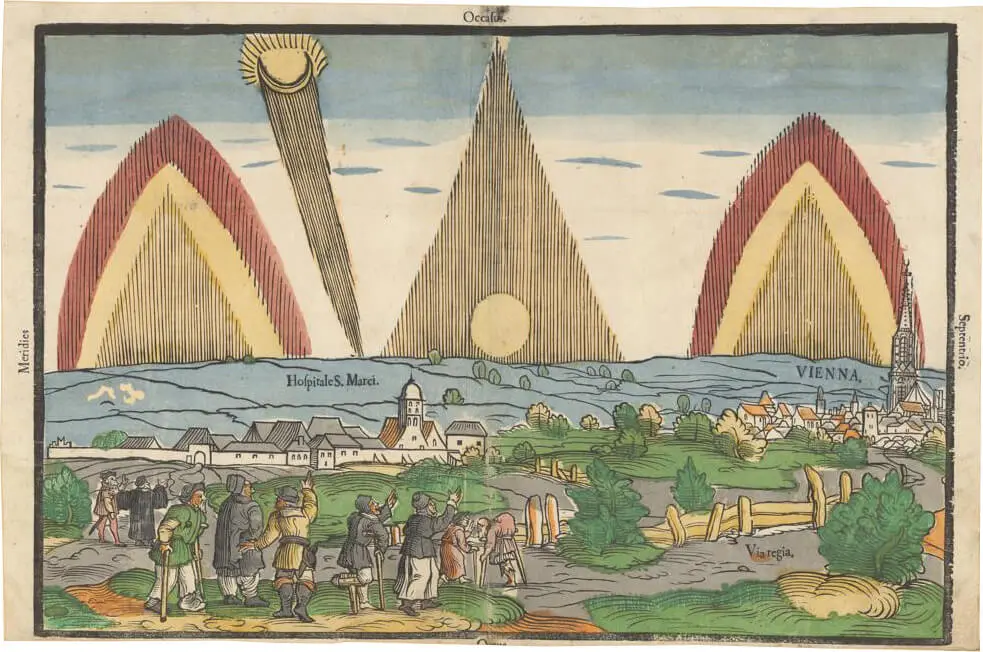

Die Vorstellungen des jenseitigen Weltgerichts können sich auch auf reale Gegebenheiten beziehen. So auf einem Flugblatt mit dem Titel: SIGNA ET PRODIGIA IN SOLE ET LVNA („Zeichen und Wunder hinsichtlich Sonne und Mond“).

Dieses Nordlicht und die Nebensonnen-Erscheinungen lassen sich auf die Nacht des 26. Dezembers 1557 datieren. Für den Pfarrer Ambrosius Ziegler des Hospitale S. Marci galten die markanten Himmelsereignisse als Warnung vor dem Weltgericht nach Lukas 21, 25. Hier heißt es, dass den Menschen davor „bange“ werde, dass aber der „Menschensohn kommen“ werde. Der Weg zur „Erlösung“ sei dann nahe. Auch wenn das Flugblatt mit der Himmelserscheinung circa sechzig Jahre nach der Entstehung des Wiener Bildes mit dem Weltgericht entstanden ist, ist die Warnung des Pfarrers typischer Teil christlicher Rhetorik im Mittelalter.

Im Flugblatt erscheinen in der Ferne über dem Horizont mächtige dreieckige Gebilde in den Farben rot und gelb sowie schwarz schraffiert. Im Mittelgrund des Holzschnittes ist rechts Wien zu erkennen, mit „Vienna“ beschriftet, und links das Hospitale S. Marci. Der königliche Weg von Wien, die „Viaregia“, führt zu neun Personen im Vordergrund. Unter ihnen sind ein Priester, ein Adliger, ein Pfleger und eine Pflegerin aus dem Spital sowie kranke und behinderte Personen mit Gehhilfen.

Dass eine Figur mit hölzernem Unterbein mitten unter den Betrachtenden mit ausholender Geste auf die Himmelsereignisse hinweist, kann als bedeutungsvoll gelten. Im Gegensatz dazu sahen andere illustrierte Flugblätter jener Zeit in der körperlichen Verfasstheit von Kindern und Erwachsenen, die von der Norm abwich, ein Zeichen von „Gottes Zorn“. Diese herkömmliche Auffassung ließ die vorhandene Ambivalenz außer Acht.

Sowohl im Weltgericht als auch im Flugblatt repräsentieren die Menschen mit Behinderungen offensichtlich eine autonome Existenz. Sie sind erste Bildzeugnisse eines anerkennenden Perspektivenwechsels. Haltung und Mimik betonen die eigenständige Rolle des Mannes mit hölzerner Beinprothese im zentralen Vordergrund des Weltgerichts im Wien Museum.

Hinweise:

Das Bild „Jüngstes Gericht“ ist in der Dauerausstellung des Wien Museums im Erdgeschoß ausgestellt. Es handelt sich um eine Leihgabe des Kinsky'schen Forstamt.

Weitere Informationen zum Kunstwerkt und seiner Geschichte gibt es auch im Digitalen Guide nachzuhören: https://guide.wienmuseum.at/objekt/015

Literatur:

Harms, W., Schilling, M. (Hrsg.) (2005). Die Sammlung der Zentralbibliothek Zürich, Die Wickiana I (1500–1569), Niemeyer.

Jezler, P. (1994). Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter, NZZ.

Koller, F. (Hrsg.) (2012). Betteln in Wien. Fakten und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, LIT.

Rathmayr, B. (2014). Armut und Fürsorge: Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit von der Antike bis zur Gegenwart. Opladen.

Rheinheimer, M. (2000). Arme, Bettler und Vaganten. Überleben in der Not 1450–1850, Fischer.

Pichlkastner, S. (2012). „ze petln und almusen zu nehmen“ – Ein Querschnitt durch die Geschichte des Bettel(n)s in Wien, In Koller, F. (Hrsg.) (2012). Betteln in Wien. Fakten und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, LIT.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare