Beiträge von Andrea Ruscher

Hauptinhalt

Andrea Ruscher ist Teil der Abteilung Publikationen und Digitales Museum im Wien Museum. Sie studierte Globalgeschichte und war zuvor am Österreichischen Kulturforum Kairo und in der C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik tätig.

Marian Anderson gibt Autogramme in Wien, 1930er Jahre, Marian Anderson Collection of Photographs (Volume 6, Page 28, Item 1), Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries

Marian Anderson im Wiener Konzerthaus

Erst Schubert, dann Spirituals

Eine Karriere als Schwarze Person zu machen war sowohl in den USA als auch in Europa kein Leichtes im frühen 20. Jahrhundert. Die klassische Sängerin Marian Anderson stellte sich gegen rassistische Vorurteile und erkämpfte sich Räume für ihre Kunst. Ihre Zeit auf Wiener Bühnen spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Augustin-Verkäufer Jones, Foto: Didi Sattmann, 2005

Mehr als eine Zeitung. 30 Jahren Augustin

Von Beziehungsarbeit und Bodenhaftung

Am morgendlichen Weg in die Arbeit, beim Einkauf im Supermarkt oder am Würstelstand spät nachts – in Wien begegnet man täglich Augustin-Verkäufer:innen. Wer sie sind und was alles hinter der Straßenzeitung steckt, beleuchtet jetzt eine Ausstellung. Ein Gespräch mit den Kurator:innen.

Per Postkarte hat eine Wienerin 1915 diese Botschaft an ihre Geliebte geschickt. Das Zitat wurde nun von der Künstlerin Anja Melzer auf einen Kaprizpolster gestickt, der in der neuen Ausstellung von QWIEN zu sehen ist. Foto: Gregor Hofbauer, QWIEN

QWIEN eröffnet neu

Lesbische Liebe am Kaprizpolster

Wer über queere Geschichte schreibt, begibt sich in eine Kampfzone. Nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Quellenlage. Das weiß Andreas Brunner, wissenschaftlicher Leiter von QWIEN. Im Interview berichtet er, was sich nach dem Umzug und der Neueröffnung bei QWIEN verändert hat und welche „unglaublichen“ Objekte in der ersten Ausstellung zu sehen sind.

Ismail Yasin und Maryam Tahon beim Donnerbrunnen in der Halle des Wien Museums, Foto: Victoria Nazarova

Wien Museum auf Arabisch

Die vielen Stufen der Freundschaft

101 Hörgeschichten über Objekte der Dauerausstellung, vom Delfinwirbel bis zum Foodora-Rucksack – jetzt auch auf Arabisch. Was es bedeutet, Wiener Geschichte in eine weitere Sprache zu übersetzen und wo Überschneidungen zwischen Wien und Kairo, Beirut oder Damaskus zu finden sind, berichten die drei Sprecher:innen und das Team hinter dem Digitalen Guide.

Grabung in der Hasenleitengasse, Foto: Reiner Riedler

Römischer Sensationsfund in der Hasenleitengasse

„Ein unglaublicher Schatz an Informationen“

Vindobona als römischer Stützpunkt am Donaulimes ist ab dem späten 1. Jahrhundert nachweisbar. Wie umkämpft die Region tatsächlich war und warum die Lagerstruktur im Bereich des heutigen Wien damals ausgebaut wurde, könnte ein spektakulärer archäologischer Fund in Simmering neu beleuchten. Es handelt sich dabei um ein römisches Massengrab, dessen Größe für Mitteleuropa einzigartig ist – und das auch stadthistorisch von enormer Bedeutung sein dürfte.

Johann Wenzel Zinke, Johann Christian Schoeller: Othellerl. Der M* von Wien, 1829, Kupferstich, Wien Museum, Inv.-Nr. 109002/33

Schwarze Bühnenfiguren in Wien um 1800

In der „falschen“ Haut

Othello ist bis heute eine der bekanntesten Figuren auf der Bühne, wenn es um die Darstellung von Schwarzen Menschen geht. Dass die Figur allerdings nur eine von vielen in den Libretti um 1800 war, weiß Melanie Unseld. Im Interview erzählt sie von Diversität am Wiener Theater, wie weiße Schauspieler:innen in schwarze Bodysuits schlüpften, und warum zeitgenössische Stücke vom globalen Sklavenhandel beeinflusst waren.

John Schiff: Porträt von Selma Burke, undatiert, Courtesy of the Leo Baeck Institute

Selma Burke und Hans Böhler

Harlem Inspirations

Eine afroamerikanische Bildhauerin verbringt zwischen 1935 und 1937 mehrere Monate in Wien – und lernt dabei einen österreichischen Expressionisten kennen. Nur wenige Spuren davon sind erhalten, aber sie erzählen eine Geschichte von Liebe und künstlerischem Austausch über internationale Grenzen hinweg.

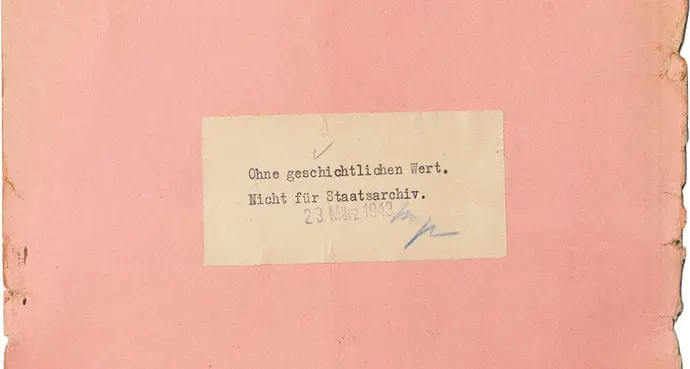

Ein Aufkleber auf vielen der Aktenmappen gibt an, dass der Fall, der darin behandelt wird, „ohne geschichtlichen Wert“ sei. Wiener Stadt- und Landesarchiv

Queere Bezirksgeschichten

Verfolgt weil verliebt

„Als homosexuell verfolgt“: Ein Ausstellungsprojekt in zwei Bezirksmuseen erzählt von Wiener:innen, die während der NS-Zeit aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden, und zeigt Orte, an denen sich eine queere Szene traf.

Fotomontage eines bisher nicht realisierten Leerstandsanagramms, Natalie Deewan

Schriftkunst im öffentlichen Raum

FLEISCH WURST dringend gesucht

Plakate, Geschäftsschilder, Graffiti – die Künstlerin Natalie Deewan experimentiert seit Jahrzehnten mit Schrift im öffentlichen Raum. Mit unerwarteten Eingriffen lädt sie Fußgänger:innen ein, den Blick auf die unmittelbare Umgebung zu richten. Im Interview erklärt sie ihre Arbeitsweise und warum so manches Projekt bisher unvollendet bleiben musste.

Dietrich Monten: Türken und Griechen im Wiener Kaffeehaus (Ausschnitt), um 1824, Öl auf Leinwand, Wien Museum, Inv.-Nr. 13493

Osmanische Händler in Wien

„Ein Grieche konnte ein Türke sein“

Sie wurden Griechen genannt, griechische Handelsleute oder auch Türken. Dass diese Bezeichnungen wenig mit unseren heutigen nationalen Kategorien zu tun haben, weiß die Wissenschafterin Anna Ransmayr. Im Interview erzählt sie, wie die aufstrebende Textilindustrie zum entscheidenden Pull-Faktor für osmanische Händler wurde, warum sie unter Verdacht standen, revolutionäre Pläne in Kaffeehäusern zu schmieden, und welche Spuren die Kaufleute bis heute in Wien hinterlassen haben.