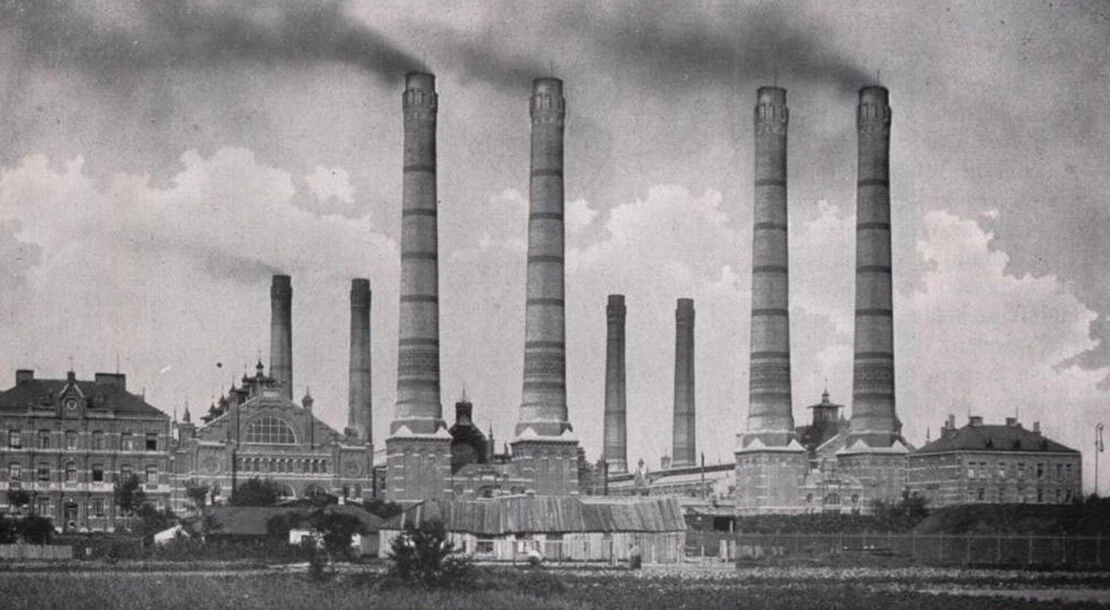

Das Elektrizitätswerk Simmering mit gemauerten Ringöfen der Wiener Firma Gussenbauer & Sohn, eine der renommiertesten Firmen im Schornsteinbau. Quelle: Das neue Wien. Städtewerk. Band 3. Wien, 1927, S. 335

Hauptinhalt

Schornsteine in Wien – Teil 1

Ausgeraucht

Die Vorboten des industriellen Zeitalters in der österreichischen Monarchie zeigten sich schon unter Kaiser Karl VI. und seiner Tochter Maria Theresia. Doch erst das 19. Jahrhundert brachte den Beginn der rasenden Industrialisierung – ausgelöst durch die beiden englischen Erfindungen der Dampfmaschine (Ende des 18. Jahrhunderts) und der Dampflokomotive (Anfang des 19. Jahrhunderts).

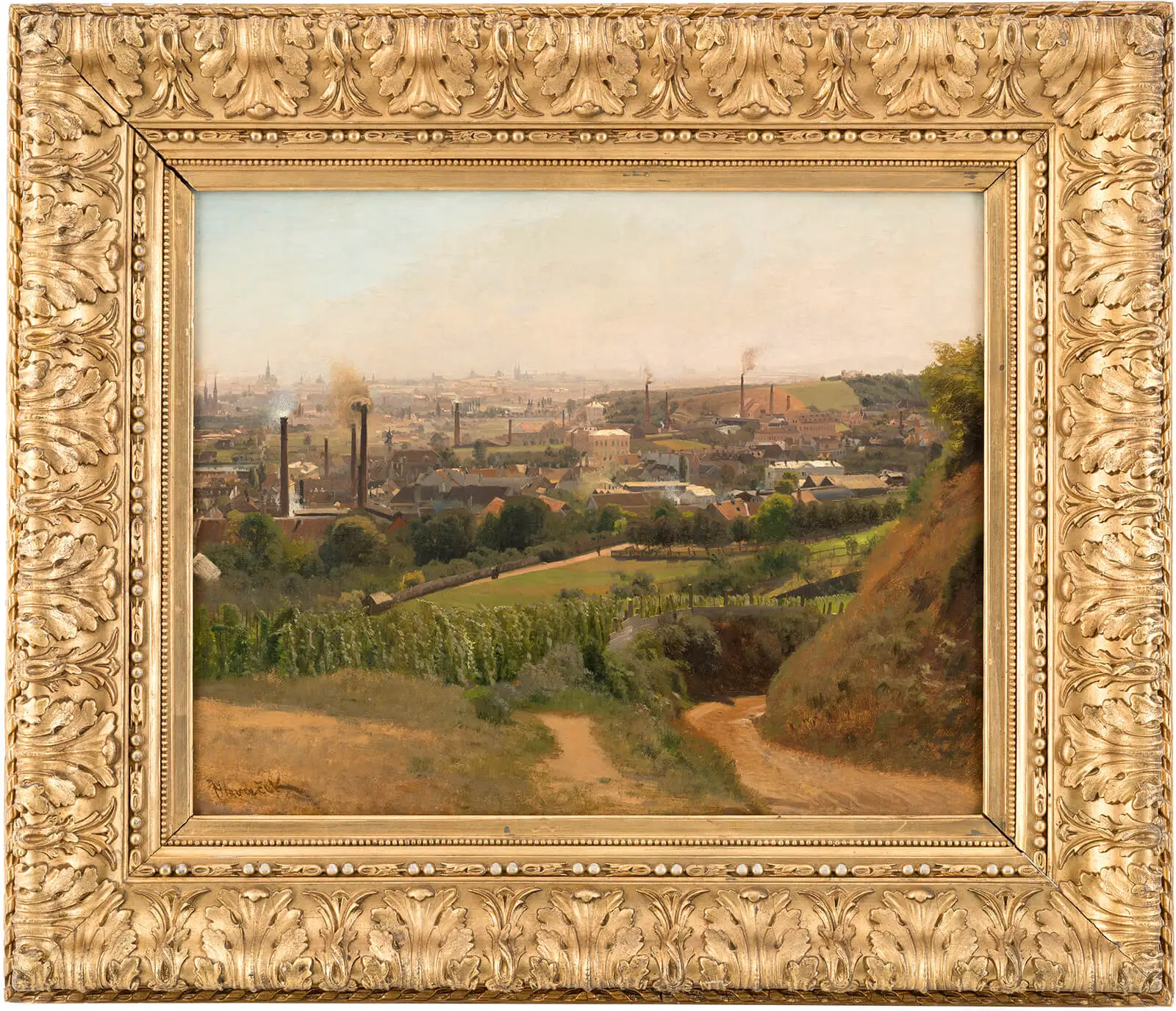

Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wurde der industrielle Fortschritt auch im Stadtbild Wiens äußerst sichtbar. Die Kirchtürme erhielten Konkurrenz: Neben den unzähligen Fabriken sind es vor allem deren hochaufragende Schornsteine, die ins Auge stechen.

Im Schornsteinbau setzte sich die Verwendung von runden Schornsteinen aus radialen Façonsteinen durch. Diese Ringöfen waren stabiler und kostengünstiger als jene auf eckigem Grundriss und mit eckiger, oberer, lichter Weite. Die neu erfundene Fotografie hielt den Fortschritt und auch dessen Niedergang fest. Fabriksstandorte wurden umgenutzt oder verschwanden gänzlich. Sofern sie nicht abgerissen wurden, blieben Schornsteine als Zeitzeugen, ohne Nutzen und oft auch ohne Sichtbarkeit, eingebunden in die Stadt. Fünf davon werden im Folgenden vorgestellt.

1220 Wien, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3,

A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft (→ Metastadt)

Die A.E.G.-Union Elektrizitäts-Gesellschaft wurde 1898 von der Berliner Union Elektrizitäts-Gesellschaft in Wien gegründet, die Fabrik 1899 für die Herstellung elektrischer Maschinen, Geräte und Kleinteile erbaut (Architekt: Alois Schumacher).

1910 waren bereits 700 Arbeiter:innen und 400 Personen in der Verwaltung beschäftigt, mehrere bauliche Erweiterungen folgten bis in die 1920er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik von der Elin-Union A.G. übernommen, aber bereits 1974 in fünf Teile gesplittet und damit die Adaptierung zu Werkstätten, Lager und Büro eingeläutet. Der heute noch bestehende Schornstein (mit Wasserreservoir) und die beiden vorangestellten Hallen (Maschinen- und Kesselhaus), in Sichtziegelbauweise errichtet, bildeten gemeinsam die Kraftzentrale der Fabriksanlage. Heute wird die Anlage, nach umfassender Restaurierung, als Event-Betriebsstätte genutzt und steht unter Denkmalschutz.

1020 Wien, Taborstraße 10,

Börse für landwirtschaftliche Produkte → Geschäfte, Büros, Odeon Theater

Der Schornstein an der Großen Mohrengasse versteckt sich hinter dem palastartigen Monumentalbau der Börse für landwirtschaftliche Produkte. Einst ging es hier sehr betriebsam zu. Denn das 1890 eröffnete Gebäude wurde für die Frucht-und Productenbörse errichtet, die den kommunalen Getreidehandel bestimmte (und seit 1869 existierte). Die kommunalen Versorgungsstrukturen hinter sich lassend, entwickelte die Börse für landwirtschaftliche Produkte neue, internationale Handelswege. Um den Erfolg auch öffentlich sichtbar zu machen, wurde der renommierte späthistoristische Architekt Karl König beauftragt, diesen Palast für den Handel in der Taborstraße zu errichten. Der ehemalige Student Friedrich von Schmidts entwarf einen imposanten „Flagship Store“, dessen Fassade reich an Bauplastik ist. Verkaufsgeschäfte, Vestibül, Hallen, prunkvolle Säle (der große noch bestehende Saal wird durch die 10 Meter hohen korinthischen Säulen eindrucksvoll dominiert), Foyer und Kassettendecken bezeugen die Bedeutung dieser Institution. Beheizt wurden all diese Prunkräume mit einer zentralen Dampfheizung, die durch die eigene Kesselanlage betrieben wurde. Der Schornstein, der heute noch zu sehen ist, gehörte zu dieser Kesselanlage und hat wohl bisher kaum an Höhe eingebüßt (oft mussten Schornsteine aus statischen Gründen partiell abgebaut werden).

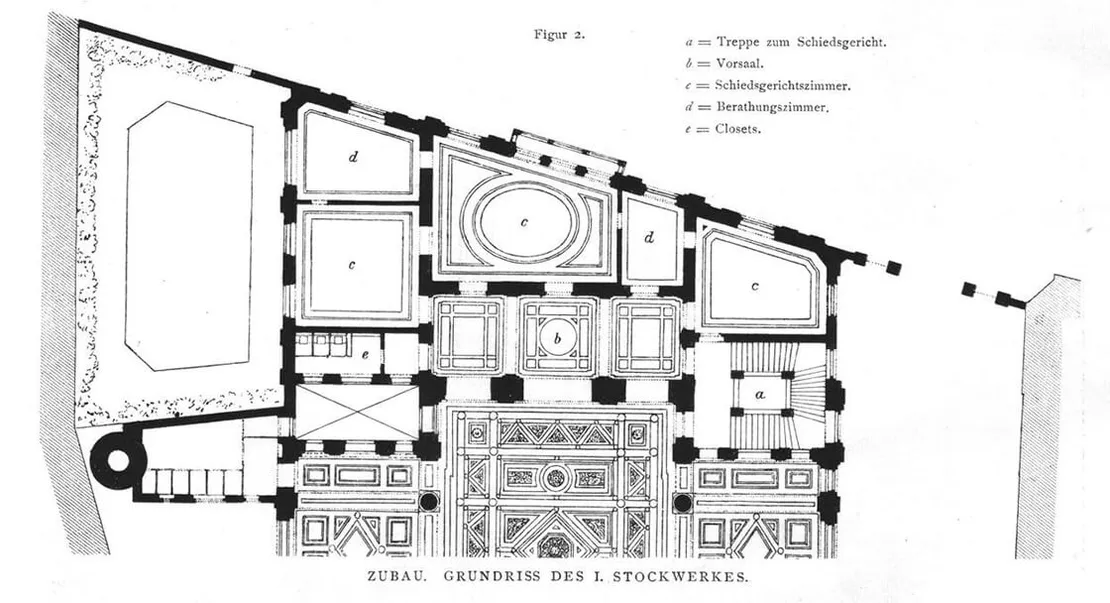

1010 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3,

Reichsrathsgebäude → Parlament

Der dänisch-österreichische Architekt Theophil Hansen prägte wie kaum ein anderer die Ringstraßenzeit. Er entwarf u.a. die Akademie der bildenden Künste, die Börse und den Musikverein. Als sein Meisterwerk betrachtete er jedoch das heutige Parlament, das im Dezember 1883 mit einer Sitzung des Abgeordnetenhauses eingeweiht wurde. Der Reichtum an Materialien und Details zeigt, dass es keine architektonischen Nebensächlichkeiten für Hansen gab.

Schornsteine waren im Wien des späten 19. Jahrhunderts so zahlreich in der Stadt sichtbar, dass sie fast an den Wald der Geschlechtertürme der italienischen Renaissance denken lassen. Sie waren aber im Gegensatz dazu nebensächlich, über sie wurde nicht berichtet. Auch Hansen wollte sie umgehen und sie lieber nicht in sein Prachtgebäude einbauen. Er wurde überredet und gestaltete sie dann so prunkvoll wie eben auch den Rest des Baus. Gar nicht unauffällig, sind die beiden außergewöhnlichen Schornsteine auf den ersten Blick kaum als solche erkennbar. Passend zum Dekorationsprogramm des Gebäudes sind sie als antikisierende Prachtsäulen getarnt, deren oberer Abschluss golden als Symbol des Feuers leuchtet. Die Figuren, die auf dem ionischen Kapitell stehen, symbolisieren die Helfer des Hephaistos, des griechischen Gottes des Feuers. Ein technisches Zeichen, das die Funktion der Säulen jedoch nicht verbirgt, ist der aufgesetzte Metallkorb, der als Funkenfänger dient.

1190 Wien, Boschstraße 54,

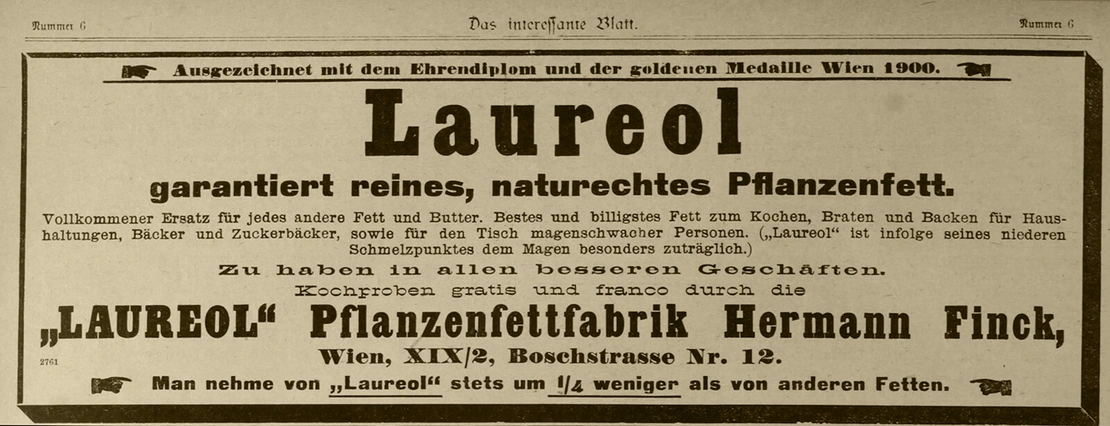

Hermann Finck Laureol-Pflanzenfettfabrik → diverse Firmen

Hinter der MA48 in der Grinzinger Straße, dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs Nussdorf, ragt ein zarter Schornstein weit empor. Er gehört zu einer ehemaligen Pflanzenfettfabrik und wurde zwischen 1900 und 1904 errichtet. Zu einer Zeit, als in Österreich ein Margarinegesetz erlassen wurde, das alle pflanzlichen Fettmischungen wie die Oleomargarine (der ursprüngliche Name von Margarine) und Margarineschmalz regelte. In den späten 1890er Jahren kam das neuartige Pflanzenfett Laureol auf den Markt – und sorgte für Diskussionen unter Ärzt:innen, Chemiker:innen und Gastwirt:innen. Das neue Fett sollte die herkömmlichen Speisefette Butter und Schmalz ersetzen können, gesünder, leichter verdaulich, länger haltbar, billiger sein und noch dazu ganz ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen.

Bei der neuen veganen Pflanzenbutter (Margarine war ursprünglich nicht unbedingt rein pflanzlichen Ursprungs) handelte es sich um hundertprozentige, naturreine Kokosbutter. In der Handelskammer gab es Diskussionen, weil Laureol nicht in das Margarinegesetz fiel, war es doch ein unvermischtes, reines Pflanzenfett. Manchen Wirt:innen war es zu modern, auch Ärzt:innen und Chemiker:innen mischten sich in die Debatte ein. Chemische Analysen und Atteste bestätigten die Natur der Sache, worauf die Kokosbutter ihren Einzug nicht nur in die Haushalte und Bäckereien hielt, sondern auch, auf Grund seiner Bekömmlichkeit, in Spitälern und in der Altersversorgung verwendet wurde.

Ab 1899/1900 wurde Laureol in Hermann Fincks Fabrik hergestellt und wanderte damit von Julius Molls Fettfabrik in Fünfhaus nach Nußdorf. Der Erfolg des Wiener Produktes und die Expansionspläne der Seifenfabrik Georg Schicht fielen zusammen und die Laureolfabrik wurde 1906 verkauft. Auch weitere Kokosfettmarken wie z. B. Ceres wurden übernommen. Die Fabrik in der Boschstraße ist heute mehrfach vermietet und steht, etwas verwaist, am Nachbargrundstück einer ehemaligen, recht imposanten Handschuhfabrik, für die ein baugleicher Schornstein bereits 1886 errichtete wurde. Er war wohl das Vorbild, existiert aber nicht mehr. Der bestehende Schornstein der ehemaligen Fettfabrik ist komplett erhalten. Seine Größe wurde nicht reduziert, und er hat sogar noch seine Krone.

1060 Wien, Sandwirtgasse 11,

Josef Schuller & Sohn, Erzeugung von Schirmbestandteilen und Bronzewaren → Wohnhaus

Der Schornstein, der völlig bewachsen und unbemerkt im Häuserverband der Sandwirtgasse, Turmburggasse, Mollardgasse und Marchettigasse steht, war nur eine kurze Zeit, dank einer Baustelle, öffentlich zu sehen. Ein Neubau schloss die Lücke wieder.

Das Haus in der Sandwirtgasse 11 wurde 1866 errichtet und beherbergte die bereits 1835 gegründete Firma Josef Schuller & Sohn. Die Firma stellte Regen- und Sonnenschirmerzeugnisse her, vergrößerte sich und übersiedelte von der Marchettigasse an den endgültigen Standort. Die renommierten Produkte wie Regenschirmbestandteile oder kunstvolle Gehstöcke wurden auf der Weltausstellung in Wien 1873 gezeigt. 1891 wurde ganz Wien von einem blutigen Massaker in der Fabrik erschüttert. Deren Hausmeister und seine Frau (geborene Schuller) wurden nachts in ihren Betten grausam getötet. Die Firma blieb erhalten und im beginnenden 20. Jahrhundert folgten dann Adaptierungen, der Tod des Gesellschafters und schließlich eine Zwangsversteigerung. Danach zog eine Möbelfabrik (Franz Wytrlik) und später eine ehemalige k.k. Hutfabrik (P.&C. Habig) ein, die einige Modernisierungen durchführte. Während der Zeit des Nationalsozialismus erzeugte man hier Kinderwagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Standort bis in die 1980er Jahre hinein zur Papierwarenerzeugung und als Buchbinderei genutzt.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke!

Sehr interessanter Artikel mit, für mich großem Neuigkeitswert.