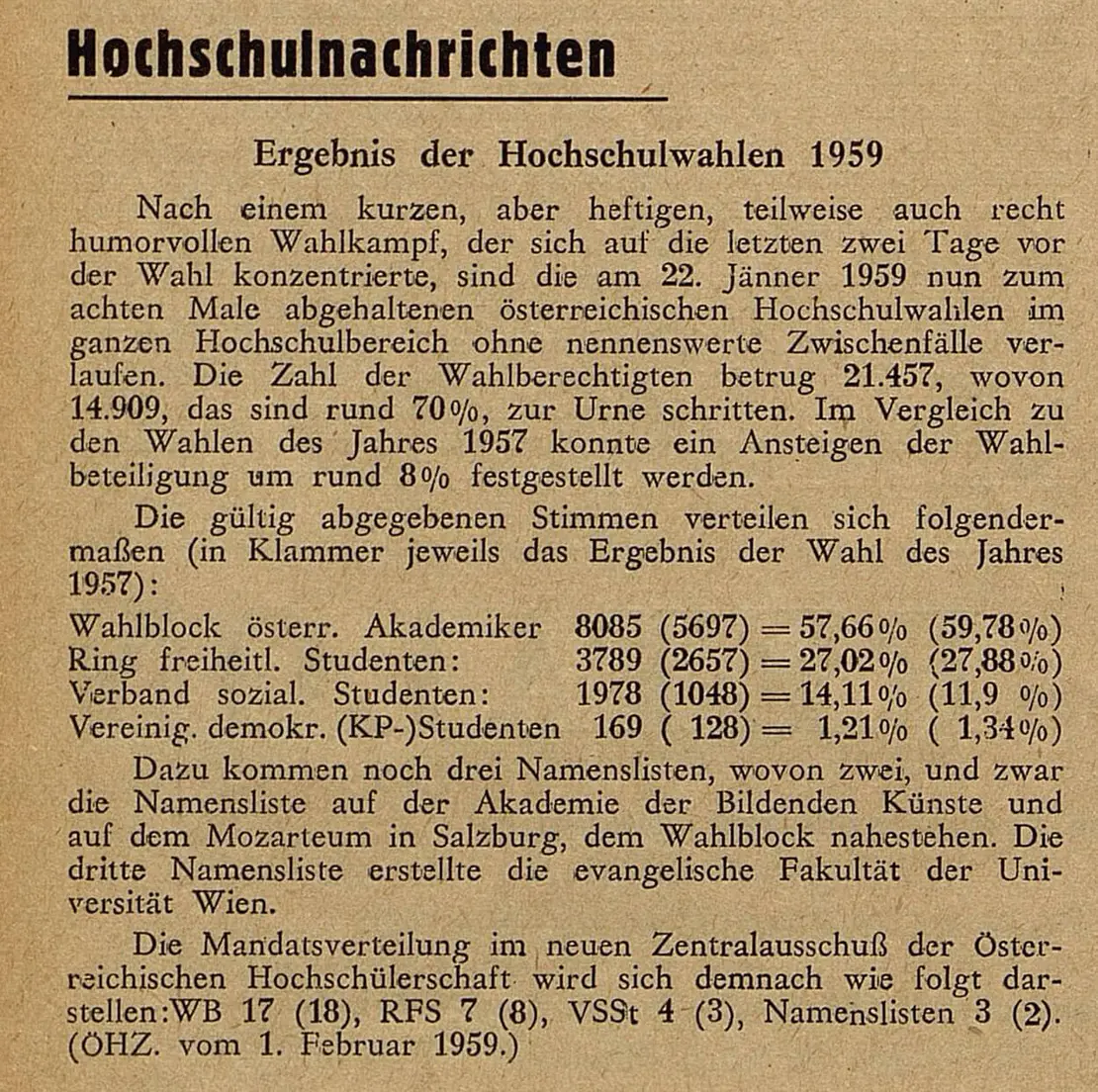

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten an der Ecke Kärntner Straße / Philharmonikerstraße, 31. März 1965, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Hauptinhalt

Ferdinand Lacina über den Fall Borodajkewycz

„Zwischen Schwarz und Braun“

Ferdinand Lacina spielte als Student eine entscheidende Rolle, dass die antisemitischen und den Nationalsozialismus verherrlichenden Äußerungen von Taras Borodajkewycz, einem Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule für Welthandel, überhaupt an die Öffentlichkeit kamen. Seine Mitschriften lieferten einen entscheidenden Beweis für die revisionistische Gesinnung des Historikers und riefen Lacinas Mitstreiter auf den Plan. Im Interview zeichnet der ehemalige Spitzenpolitiker ein düsteres Bild der Jahre nach dem Staatsvertrag – in der Gesellschaft, an den Hochschulen und an den Gerichten.

Sie kamen als zehnjähriger Bub im Jahr 1952 ins Gymnasium Waltergasse. Können Sie sich an den Geschichtsunterricht erinnern? Wie wurde über die NS-Zeit gesprochen?

Ich kann mich nur an die Oberstufe erinnern. Da hatten wir einen sehr guten, ich nehme an sozialdemokratischen Lehrer namens Zeder. Als der die Schule verlassen hat, dann einen eher christlichsozialen Lehrer, der aber auch deutlich antifaschistisch war. Es war nicht so, wie viele erzählen, dass der Unterricht mit 1914 oder 1918 aufgehört hätte. Es ist fast bis zur Gegenwart gegangen. Auf der anderen Seite war unser Klassenvorstand eindeutig zu klassifizieren. Aber das Klima an der Schule war gut, es gab eine liberale Tradition. Ernst Jandl war einer der Professoren, aber auch Friedrich Polakovics [ein Schriftsteller und Übersetzer, der für die Kulturzeitschrift „Neue Wege“ schrieb]. Ich bin schon 1956 zu den sozialistischen Mittelschülern gekommen und war sehr engagiert in der Jugendbewegung, wir hatten interessante Vorträge und Schulungstage in einem Heim der Kinderfreunde. Ich war also sehr indoktriniert.

Sie haben an der Hochschule für Welthandel, der Vorläuferin der heutigen WU, studiert und dort 1961/62 erstmals eine Vorlesung von Borodajkewycz gehört. Wie war die Stimmung damals an der Universität? Wie haben Sie sich – als Spross einer sozialdemokratischen Familie und mittlerweile Mitglied des Verbandes Sozialistischer Studenten in Österreich (VSSTÖ) – gefühlt? Walter Heinrich, einst ein hochrangiger Heimwehr-Funktionär, war ja damals einer der Professoren und einige Jahre auch Rektor der Hochschule.

Es war ein sehr kurzes Studium, das man nach sechseinhalb Semestern abschließen konnte. Das war für mich wichtig, außerdem konnte ich nebenbei in der Zentralsparkasse arbeiten, dann später in der Arbeiterkammer. Das Ökonomieinteresse hatte viel mit meiner politischen Haltung zu tun. Aber es war ein Irrtum, dass ich dort Volkswirtschaftslehre lernen würde. Das ist mir nicht gelungen. Einer der Professoren war Walter Heinrich, der Verfasser des Korneuburger Eids, also ein Ideologe des Austrofaschismus, und ein großer Anhänger von Othmar Spann [ebenfalls ein entscheidender Wegbereiter des sog. Ständestaates]. Heinrich war auch Rektor, und das allgemeine Klima – auf den meisten Hochschulen – war, mit wenigen Ausnahmen, autoritär und reaktionär. Der zweite Volkswirtschaftsprofessor war Richard Kerschagl, der Funktionär in einem der pseudodemokratischen Gremien der Schuschnigg-Ära gewesen war. Das war also katastrophal. Wissen in Ökonomie habe ich mir nicht auf der Hochschule angeeignet, sondern in der Arbeiterkammer. Auf der Hochschule kam z.B. der Name Keynes gar nicht vor! Es gab überhaupt keine Diskussionen, die Professoren waren zynisch, autoritär und frauenfeindlich in einem Ausmaß, das heute unvorstellbar ist.

Und wie waren die anderen Studierenden?

Ich hatte relativ wenig Kontakt zu den Leuten aus meinem Semester, auch aus Zeitmangel, ich war ja nicht oft auf der Hochschule. Ich kannte dort die Kollegen aus meiner Schule, aber die waren ja anders. Die kamen zu einem größeren Teil aus Favoriten. Nicht unbedingt alles Rote, aber lauter anständige Leute. An der Hochschule war die Stimmung aber anders als in der Schule. Ich bin einmal in einem leeren Hörsaal mit einem Buch gesessen: `Dokumente des Nationalsozialismus` von Walther Hofer, ein Taschenbuch aus dem Fischer-Verlag. Da kam einer vorbei und sagte: „Gib weg den Dreck, das ist doch alles erlogen!“ Ich war ja damals schon im VSStÖ, der hatte so etwa 13 Prozent der Stimmen, und wurde als Delegierter in den Hauptausschuss der Hochschülerschaft geschickt. Dort war ich der einzige Rote.

Sie waren in fünf Vorlesungen im Wintersemester 1961/62. Borodajkewycz war Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Seine Vorlesung behandelte allerdings politische Geschichte des Austrofaschismus und der NS-Zeit. Können Sie sich noch erinnern, wie Ihr erster Eindruck war?

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte war an der Hochschule ein Pflichtfach. Aber man musste nicht anwesend sein, und es gab auch nur wenige Prüfungen. Ich bin aus Interesse in eine Borodajkewycz-Vorlesung gegangen, das war noch nicht jene, die dann später so folgenreich wurde. Da kannte ich ihn und sein Umfeld noch nicht. Mein erster Eindruck war, dass hier jemand lehren will, aus der Vergangenheit nichts gelernt hat, den Faschismus rechtfertigen will. Borodajkewycz war ja als CVer und Mitarbeiter des Katholikentags dem Austrofaschismus verbunden und gleichzeitig Illegaler, das heißt Anhänger der verbotenen NSDAP. Was mir aufgefallen ist, waren zwei Dinge: In einer der letzten Vorlesungen erwähnte er, dass zurzeit in den Kinos ein Film laufe: „Mein Kampf“ von Erwin Leiser. Der Film stelle vieles über Hitler falsch dar, so Borodajkewycz. Daher hat er sich berufen gefühlt, dazu einen Kommentar abzugeben. Und er war dazu auch angeregt von dem damaligen Unterrichtsminister Theodor Piffl-Perčević. Denn es gab um diese Zeit viele Hakenkreuz-Schmierereien des BHJ, des Bundes Heimattreuer Jugend. Und Piffl-Perčević hat daraufhin den Erlass herausgegeben, dass Zeitgeschichte unterrichtet werden solle. Darauf hat sich Borodajkewycz berufen und angekündigt, er werde im Wintersemester 1961/62 eine Vorlesung dazu anbieten. An ein Detail der ersten Vorlesung kann ich mich auch noch erinnern: Wie er den Untergang des Römischen Reiches erklärte. Nämlich auf eine vulgärmarxistische Art: Weil nämlich die Pflüge der Germanen tiefer in die Erde gegangen seien als jene der Römer. Da bin ich stutzig geworden und dachte mir: Diese angekündigte Zeitgeschichte-Vorlesung möchte ich mir anhören.

Sie haben sich dann diese Vorlesung fünfmal angehört. Wie würden Sie sie beschreiben?

Es war skurril. Eine ganze Vorlesung widmete er der Frage, ob in Hitler ein Tropfen jüdischen Blutes hätte sein können, weil dessen Großmutter bei einem Rechtsanwalt namens Frankenberger gearbeitet haben soll [die mittlerweile widerlegte sog. Frankenberger-These]. Aber das könne nicht sein, argumentierte Borodajkewycz, denn Graz sei „judenrein“ gewesen. Er referierte darüber, dass jeder in der SS gewusst habe, dass Reinhard Heydrich [SS-Obergruppenführer und einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust] jüdische Wurzeln habe. Er äußerte sich verächtlich und eindeutig antisemitisch über Rosa Luxemburg. Er widmete eine ganze Vorlesung dem Parteiprogramm der NSDAP. Und außerdem meinte er, zwei Tage in seinem Leben seien die schönsten gewesen: Der eine war die Krönung von Papst Pius XII und der zweite die Rede Hitlers auf dem Heldenplatz. Es war also vollkommen klar, wo Borodajkewycz einzuordnen war.

Und Sie waren allein mit dieser Einschätzung? Wieviele Studierende waren überhaupt anwesend?

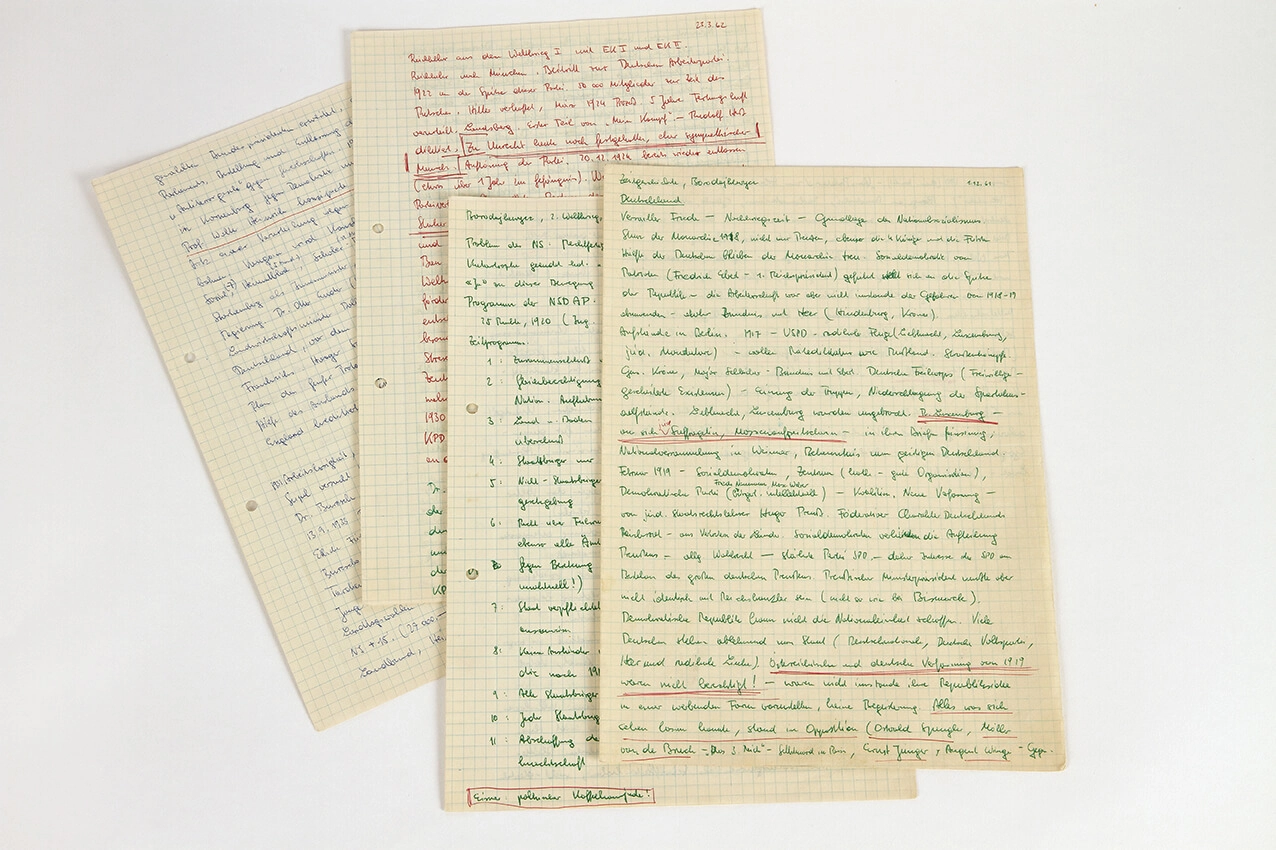

Ich nehme an, die meisten waren beim Ring Freiheitlicher Studenten und standen der Nazi-Ideologie nicht feindlich gegenüber. Es haben sich nicht viele die Vorlesung angehört, denn man brauchte sie nicht für die Prüfung. Es waren vielleicht so um die vierzig Leute, und die Vorlesung fand auch nicht im Audimax statt. Ich habe nicht systematisch mitgeschrieben, aber doch eine Reihe von Dingen notiert und später davon meinen Freunden erzählt, u.a. Albrecht Konecny, der damals in der Sozialistischen Korrespondenz im Club der Abgeordneten gearbeitet hat. Und dann gab es zum letzten Mal die Roten Jugendtage in Kapfenberg. Eine Veranstaltung dabei war mit dem damaligen Parteivorsitzenden Bruno Pittermann, der ein Referat gehalten hat. Danach gab es eine Diskussion, die von Hannes Androsch geleitet wurde, dem damaligen Vorsitzenden des VSStÖ. Ich habe mich zu Wort gemeldet und von Borodajkewycz erzählt und Bruno Pittermann meinte zwar, das interessiere ihn. Aber Hannes Androsch hat das abgetan mit dem Hinweis darauf, dass Borodajkewycz ja so ein beliebter Professor sei, bei dem man leicht durchkommt. Letztlich blieb das alles folgenlos. Dann aber erschien, mit mir nicht abgesprochen, ein Artikel von Heinz Fischer in der „Zukunft“ und, wie immer, eine Kürzestfassung davon in der „Arbeiter-Zeitung“. Ein Beitrag über Nazi-Professoren in ganz Österreich, also nicht nur über Borodajkewycz. Aber Borodajkewycz hat geklagt. Wenn er das nicht getan hätte, wäre das in der Versenkung verschwunden. Albrecht Konecny hat mich dann gefragt, ob ich meine Mitschriften zur Verfügung stellen würde: Das habe ich getan, aber nur anonym, da ich kurz vor dem Abschluss meines Studiums stand, was heikel war. Aber der Richter hat die Mitschriften als Beweismittel ohnehin abgelehnt.

Heinz Fischer und der AZ-Herausgeber Alois Brunnthaler sind letztlich zu Geldstrafen verurteilt worden. Albrecht Konecny und Fischer haben sich darüber nicht gewundert. Sie auch nicht? War es klar, dass man verliert?

Nur relativ kurze Zeit nach 1945 wurden durch Volksgerichte drakonische Strafen gegen Nazi-Verbrecher gefällt. Sehr bald wurden die Folgen der „Entnazifizierung“ für viele abgemildert, die Gerichte haben beschämende Freisprüche für Nazi-Verbrecher gefällt. Allgemein machte sich eine Stimmung für einen „Schlussstrich“ breit. Wer dagegen angekämpft hat, der wurde bald als Netzbeschmutzer verdächtigt. Man denke an die Rezeption des Huntley-Brinkley-Reports [eines US-amerikanischen TV-Magazins] über Neonazis in Österreich, an den Herrn Karl bis zum Heldenplatz von Thomas Bernhard. Übrigens kam es immerhin zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Fischer und Brunnthaler, in dem sie freigesprochen wurden.

Der Prozess gegen Heinz Fischer und Alois Brunnthaler war Anfang 1963. Die Sache wäre fast wieder eingeschlafen …

… wenn nicht Gerhard Bronner in der Fernsehsendung „Zeitventil“, die er gemeinsam mit dem Peter Wehle gemacht hat, eine Zusammenstellung von Zitaten von Borodajkewycz in einem fiktiven Interview gebracht hätte. Die Zitate waren aus Zeitungsartikeln von Borodajkewycz und aus meinen Mitschriften. Das haben relativ viele Leute gesehen – und dann begann es ein Skandal zu werden. Eine Reihe von Organisationen haben darauf reagiert, unter anderem die Österreichische Widerstandsbewegung, kommunistische Organisationen, die Sozialistische Jugend, aber nicht der VSStÖ, wo Hannes Androsch und die rechte Fraktion das Sagen hatten. Bei einer ersten Demonstration am Karlsplatz kam es zu ersten Reibereien mit rechten Studenten. Die haben Borodajkewycz verteidigt unter dem Vorwand: „Wir schützen die Lehr- und Lernfreiheit.“ Die Stimmung war da schon sehr aufgeheizt, aber noch stärker zwei Tage später, als wir vom Karlsplatz zum Minoritenplatz ziehen wollten, um den Unterrichtsminister Piffl-Perčević aufzufordern, Borodajkewycz von der Hochschule zu entfernen.

War die Freiheit der Lehre nicht ein vorgeschobenes Argument? Oder gab es aus Ihrer Sicht damals Demonstrierende, die zwar Borodajkewycz` Ansichten nicht teilten, die Angriffe auf ihn aber auch nicht guthießen.

Die gab es sicherlich, dazu zählten auch konservative Studenten des CV und unpolitische Studenten mit mangelndem Geschichtsbewusstsein. Übrigens haben die CV-Funktionäre Borodajkewycz unterstützt, im Gegensatz zu den „Alten Herren“ des CV, die ihm nicht verziehen hatten, dass er gleichzeitig Austro- und Nazifaschist war.

An welche Details der Demonstration können Sie sich noch erinnern? Wie kam es zu der fatalen Eskalation?

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen hatten wir uns organisiert. Ich war einer der Ordner, die dafür sorgen sollten, dass die Emotionen eben nicht zu stark angeheizt werden. Wir hatten dann beim Hotel Sacher, an der Ecke Kärntner Straße/Philharmonikerstraße, eine Kette gebildet. Da kamen von der Albertina her Burschenschafter und begannen hineinzudreschen. Neben mir ist Ernst Kirchweger niedergeschlagen worden. Ich bin dann ins Hotel Sacher, damit die Rettung und die Polizei verständigt wird, habe gewartet, bis die Rettung Kirchweger ins Spital transportiert, und bin danach dem Demonstrationszug nachgelaufen. Am Michaelerplatz haben dann wieder die Burschenschafter und Neonazis auf die Leute eingedroschen. Ich habe einen anwesenden Polizeioffizier ziemlich aggressiv angebrüllt: „Und was machts Ihr?“ Und er meinte: Es tue ihm sehr leid, aber sie hätten nicht genug Verstärkung. Der Polizeipräsident war zu der Zeit in der Oper. Den ich da angebrüllt hatte, war der stellvertretende Stadtkommandant in der Inneren Stadt, ein Kommunist und ehemaliger Spanienkämpfer namens Zalel Schwager, der dann übrigens später mein erster Schwiegervater wurde, aber das war reiner Zufall. In der Bankgasse auf dem Weg zur Herrengasse gab es ziemliche Auseinandersetzungen. Da wurden Teile eines Baugerüsts als Waffen eingesetzt – von beiden Seiten. Und auf der Universitätsrampe verbrannten die Rechten einige Ausgaben des „Kurier“ [dessen Chefredakteur Hugo Portisch gegen Borodajkewycz Stellung bezogen hatte]. Zwei Tage später ist dann Ernst Kirchweger an seinen Verletzungen gestorben. Es gab eine Verabschiedung am Heldenplatz mit Zehntausenden Menschen, der Trauerzug mit Spalier ging bis zum Schwarzenbergplatz, von wo dann der Leichnam ins Krematorium geführt wurde.

Ein Todesopfer rechter Gewalt – das war ein Schock für das Land. War es vorauszusehen, dass die Demonstrationen so eskalieren könnten?

Bis zu einem gewissen Grad ja. Weil es ja schon vorher auch tätliche Auseinandersetzungen gegeben hat, etwa bei einer Demonstration gegen ein Kameradschaftstreffen in Berndorf oder bei der Schillerfeier 1959, die die erste Straßendemonstration der rechtsnationalen, nazistischen Verbände nach 1945 war. Also dass es so eskaliert ist, hat auch mich überrascht. Ich habe erlebt, wie auch Leute auf der Linken, brave Sozi, so emotionalisiert waren, dass sie plötzlich aus der Reihe gesprungen sind und einem Gegner einen Kinnhaken verpasst haben.

Der heute noch aktive Rechtsradikale Günther Kümel, der bei der Demo am 31. März 1965, also vor nun 60 Jahren, Ernst Kirchweger so niedergeschlagen hat, dass dieser zwei Tage später seinen tödlichen Verletzungen erlag, wurde nur wegen „Notwehrüberschreitung“ zu einer milden Strafe von zehn Monaten Arrest verurteilt. Warum gab es gegen das Urteil keine nennenswerten Proteste?

Das hat niemanden gewundert. Wenn ich daran denke, welche Urteile damals gefällt wurden! Eine Entnazifizierung der österreichischen Justiz hatte es ja nicht gegeben.

Wie sehr wurden diese neuen rechten Strömungen von der Bevölkerung toleriert? Wie stand man zu den Burschenschaftern?

Die Burschenschafter sahen und sehen sich als eine Elite, mit der Bevölkerung haben sie nur wenig zu tun, die ist nur als Stimmvieh zu brauchen. Im Gefolge des Kalten Krieges haben sich die meisten Medien mit dem Kommunismus auseinandergesetzt, die Nazi-Ideologie ist nur kurz nach dem Krieg und erst nach Waldheim wieder ein Thema geworden.

Borodajkewycz ist dann im Mai 1966 von Piffl-Perčević zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden…

Aber zuvor gab es an der Hochschule ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Das war sehr eigenartig, fast gespenstisch. Die Hochschule war komplett abgesperrt, niemand durfte rein. Und es waren zwei Leute, die dort von der studentischen Seite als Zeugen geladen waren. Der eine war Alfred Stirnemann von der Katholischen Hochschuljugend und der andere ich. Die haben uns einen ganzen Tag warten lassen und dann gemeint, wir sollen morgen wiederkommen – was wir auch getan haben. Dann saßen dort 20 oder 25 Professoren, und wir wurden im Kreis geführt: Diese beliebte Art, zu Widersprüchen zu kommen. Ich habe mich dagegen auch gewehrt. Das Ganze hat mindestens drei oder vier Stunden gedauert. Dass Stirnemann und seine Leute mit unseren Ansichten sympathisiert haben, war mir politisch sehr wichtig. Und er war dann auch Zeuge, als ich den Chefredakteur einer Zeitung geklagt habe wegen Verleumdung. Dessen Verteidiger war übrigens Tassilo Broesigke, der später für die FPÖ im Nationalrat saß. Er hat Stirnemann gefragt, ob er beim VSStÖ oder bei den Kommunisten sei. Dieser hat verneint und gemeint, er sei von der Katholischen Hochschuljugend. Das hat schon sehr geholfen.

Dennoch gab es an der Hochschule für Welthandel in der Hochschülerschaft viele Unterstützer von Borodajkewycz. Wie kann man sich erklären, dass selbst der VSStÖ hier nicht eindeutig Position bezogen hat? Es gab bekanntlich seit längerem bei allen Parteien das Buhlen um die ehemaligen Nationalsozialisten als Wähler. Aber als Jugendorganisation, die weniger gesamtstrategisch im Sinne der Partei agieren musste, hätte man sich doch deutlich davon distanzieren können.

Die rechte Fraktion im VSStÖ hatte ihre Machtbasis in den WIHAST-Heimen, wo die Studenten aus den Bundesländern untergebracht waren. In den Jahresversammlungen haben sie diese Heime mobilisiert, um zu einer Mehrheit zu kommen. Die Wende kam dann erst 1967 oder 1968, als Peter Kreisky [der Sohn Bruno Kreiskys] Vorsitzender des Wiener VSStÖ wurde. Auch innerhalb der SPÖ waren nicht alle sehr glücklich mit unseren Aktionen. Es war 1963 das Jahr der Bundespräsidentenwahl. Die Abgeordnete Stella Klein-Löw meinte: Ob das gescheit ist vor den Wahlen? Aber später hat sie sich entschuldigt, denn der Adolf Schärf [Bundespräsident/SPÖ] ist ja wiedergewählt worden. Nur Hannes Androsch war zeitlebens böse auf mich wegen der Borodajkewycz-Sache. Aber er hatte auch andere Gründe, auf mich böse zu sein.

War Borodajkewycz ein Symptom, wie der Historiker Rafael Kropiunigg in seinem Borodajkewycz-Buch aus dem Jahr 2015 meint? Warum wurde er zum Mittelpunkt einer Affäre, wenn es doch viele andere mit ähnlichen Ansichten gab, die unbehelligt geblieben sind?

Es gab diese eher unfreiwillige Pressekonferenz mit Borodajkewycz. Der Hörsaal war voll mit seinen Anhängern, er hat einen Kurier-Journalisten des Saales verwiesen, weil er angeblich freche Fragen gestellt habe. Was Borodajkewycz da geäußert hat, hat ihm massiv geschadet. Er meinte etwa, natürlich habe er Hans Kelsen als Juden bezeichnet – „hätte ich ihn etwa als Israeli bezeichnen sollen“? Und der ganze Hörsaal hat gelacht. „Natürlich war ich Mitglied der NSDAP, ich habe mich immer dazu bekannt, andere taten das nicht.“ Dann hat er auch gesagt, dass er aus der NSDAP ausgeschlossen worden sei. Ich habe dazu vor ein paar Jahren im Archiv der WU Unterlagen gefunden: Er hatte offenbar einen Bezugsschein für einen Wintermantel für seine Tochter, aber die hatten keinen Wintermantel mehr – und da begann er, über Regierung und Partei zu schimpfen. Das muss jemand angezeigt haben, aber Borodajkewycz hat gegen seinen Ausschluss berufen – der wurde also nie rechtskräftig. Er hat aber so getan, als ob er aus politischen Gründen die NSDAP verlassen hätte. Der Borodajkewycz war das, was man im Wienerischen als „Häferl“ bezeichnet. Sein Temperament ist mit ihm schnell durchgegangen. Auf der anderen Seite war vollkommen klar, dass er an die Grenzen des Verbotsgesetzes geht, manchmal sogar darüber. Er war kein großer Taktiker und nicht sehr diszipliniert. Ihm war sicher bewusst, dass er als Professor nicht allzu weit gehen durfte. In seiner Publizistik hat er sich ja eher zurückgehalten, da hat er maximal über die österreichische Nation geschrieben. Mündlich war er weniger vorsichtig. Letztlich war er einfach ein katholischer Nazi – in der Tradition vieler, die zwischen Schwarz und Braun als Grenzgänger hin- und hermarschiert sind.

Was im Nachhinein verwundert, ist, dass die Affäre Borodajkewycz letztlich wenig verändert hat. Wie eine Explosion ohne große unmittelbare Folgen. Eine grundlegende Aufarbeitung gab es danach nicht.

Die wirkliche Wende kam erst nach Waldheim. Wobei Wende? Dass sich das Land nach Waldheim gewendet hätte, kann man eigentlich auch nicht sagen. Jetzt erst recht nicht. An den Hochschulen kam es mit 1968 schon zu einer gewissen Veränderung, da hat man dann plötzlich ganz anders gesprochen als noch zwei, drei Jahre vorher. Aber wir haben die Borodajkewycz-Affäre damals auch nicht als Wende gesehen. Die Beschäftigung mit den Kontinuitäten vom Austrofaschismus über die NS-Zeit bis zur Nachkriegszeit, die kam ja erst viel später, in den letzten zehn, fünfzehn Jahren. Und der Austrofaschismus ist wie der Nationalsozialismus lange Zeit unter den Teppich gekehrt worden.

Das im Text erwähnte Buch von Rafael Kropiunigg ist unter dem Titel „Eine österreichische Affäre. Der Fall Borodajkewycz“ 2015 im Czernin Verlag erschienen. Im gleichen Jahr hat der Ephelant-Verlag Heinz Fischers Standardwerk „Einer im Vordergrund: Taras Borodajkewycz“ aus dem Jahr 1962 in einer Neuauflage herausgebracht. Außerdem publizierte der Historiker Manfred Mugrauer 2015 eine ausführliche biografische Skizze von Ernst Kirchweger mit wesentlichen neuen Erkenntnissen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke für diesen wichtigen Artikel