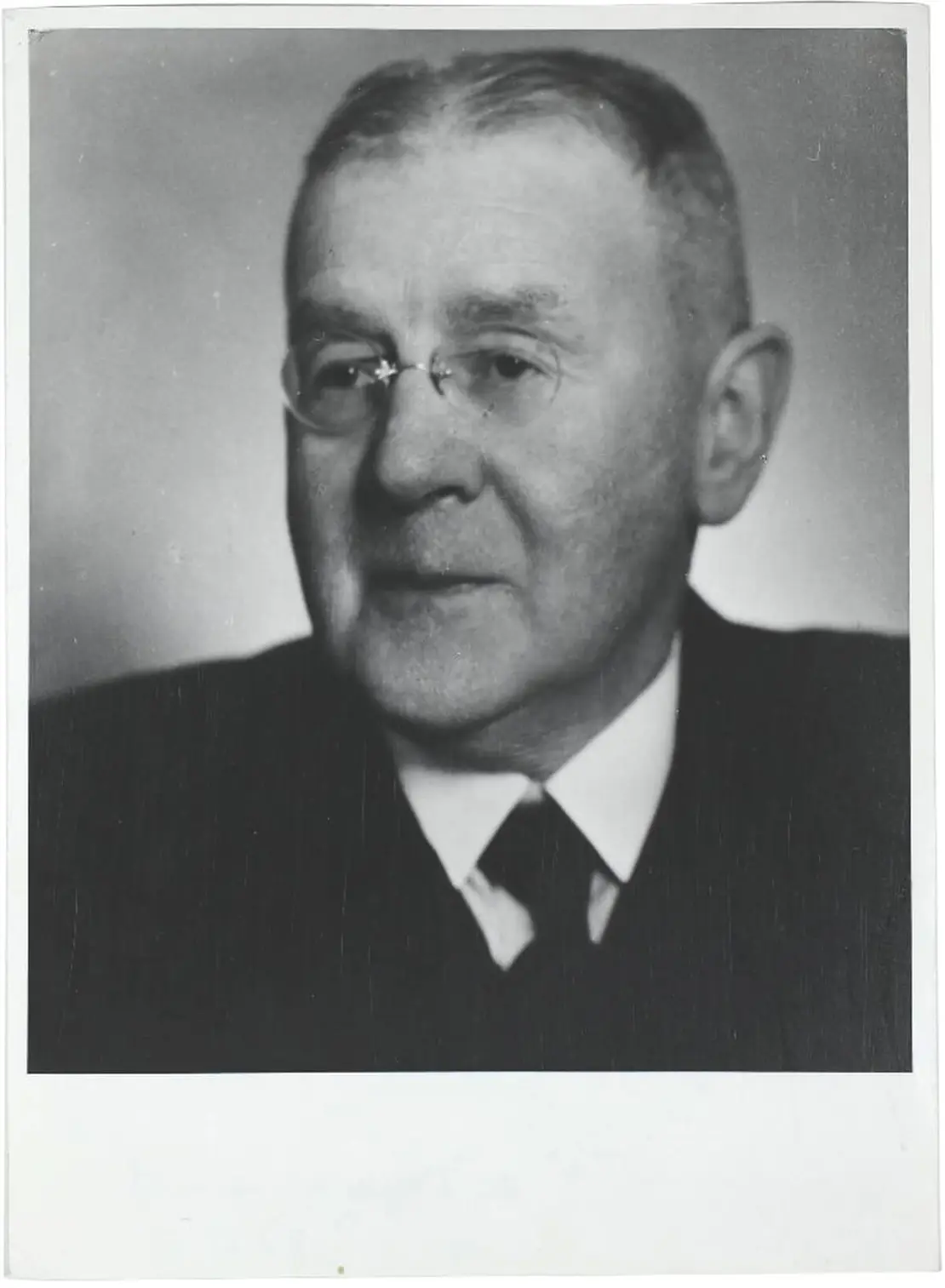

Julius Fargel, Kopie nach Leopold Kupelwieser: Johann Michael Vogl, Schubertliedsänger, 1949, Wien Museum, Inv.-Nr. 93.808 (Ausschnitt)

Hauptinhalt

Über ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser

Geraubtes Original – belastete Kopie

Mit Erwerbsdatum 19. September 1949 wurde das Gemälde „Johann Michael Vogl“ von Julius Fargel ins Inventar der Städtischen Sammlungen aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine originalgetreue Kopie eines 1821 entstandenen Werks von Leopold Kupelwieser. Karl Wagner, Direktor der Städtischen Sammlungen, hatte Fargel, der seit dem 6. Juli 1939 als Restaurator dort tätig war, mit der Anfertigung dieser Kopie betraut.

Allerdings blieb Fargel dafür nur wenig Zeit, da das Gemälde Kupelwiesers im September 1949 auf Grund der Rückstellungsverordnung und eines Gemeinderatsbeschlusses an die Erb:innen von Robert Pollak, einem jüdischen Großindustriellen, restituiert werden musste. Im Augenblick des „Verlusts“ des Gemäldes für die Sammlung gab Karl Wagner den Auftrag zur Anfertigung einer eigenen Kopie, die sich bis heute in der Sammlung des Wien Museums befindet.

Doch wie kam das Original in die Städtischen Sammlungen? Das Ölgemälde wurde am 7. November 1940 über den Zivilarchitekten Rudolf Bredl angekauft und zeigt das Porträt des Sängers Johann Michael Vogl – eines Freundes und Förderers des Wiener Komponisten Franz Schubert. Vogl begann seine musikalische Karriere als Chorsänger an der Stadtpfarrkirche Steyr, bevor er 1785 nach Wien kam und unter anderem als Kapellmeister am Burgtheater, als zweiter Kapellmeister an der Hofoper sowie am Kärntnertortheater engagiert war. Im Jahr 1817 begegnete er Franz Schubert und avancierte in Folge zu einem berühmten Interpreten von dessen Liedern.

Schuberts umfangreiches Oeuvre umfasst über 600 Liedkompositionen, die im Rahmen von sogenannten Schubertiaden entstanden sind. Diese zwanglosen Zusammenkünfte von Schubert und seinem Freundeskreis, bei denen der Komponist stets im musikalischen Mittelpunkt stand, waren in der Biedermeier-Gesellschaft keine Seltenheit. Der auf dem Gemälde porträtierte Johann Michael Vogl gehörte zu den Teilnehmer:innen dieser Treffen. Der Maler des Bildes, Leopold Kupelwieser, war neben seinen Kirchenausstattungen besonders für seine Porträts von Schubert und dessen Freund:innen bekannt. Kupelwieser nahm selbst eine zentrale Position im Kreis um den Komponisten ein, was ihn zum idealen Porträtisten dieses prominenten Zirkels machte.

Das Gemälde, welches aufgrund seines engen Bezugs zu Franz Schubert – einem der wohl bedeutendsten Wiener Komponisten des 19. Jahrhundert – für die Städtischen Sammlungen von Interesse war, wurde im Schubert-Geburtshaus ausgestellt, einem Standort der Städtischen Sammlungen. Das Gemälde gehörte ursprünglich Robert Pollak, der am 6. April 1864 in Proßnitz geboren wurde. Pollak war Präsident der Jäkel’s Eisenindustrie Verkaufsgesellschaft m.b.H., die ihren Sitz in Freistadt, Schlesien, hatte. Zusätzlich betrieb das Unternehmen eine Verkaufsagentur am Stubenring 6 im ersten Wiener Bezirk. Diese Verkaufsgesellschaft hielt zugleich 90% des Aktienkapitals der Eisen- und Röhren Handels A.G. in Berlin-Tempelhof, außerdem besaß Pollak sämtliche Anteile an der 1919 gegründeten Handelsgesellschaft für Montanprodukte Ges.m.b.H. mit Sitz ebenfalls am Stubenring 6.

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938 wurde die Handelsgesellschaft für Montanprodukte einem kommissarischen Verwalter unterstellt. Robert Pollak verlor daraufhin den Zugriff auf seinen Betrieb, der in weiterer Folge durch den Verwalter liquidiert wurde. Darüber hinaus besaß Pollak eine umfangreiche Kunstsammlung, die er seit 1921 der öffentlichen Besichtigung gewidmet hatte. Aufgrund der massiven antisemitischen Hetze gegen Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Wien sah sich Robert Pollak zur Flucht gezwungen. Bereits im März beziehungsweise August 1939 stellte er einen Antrag auf Ausfuhrgenehmigung für seine Kunstsammlung. Zunächst sperrte die Zentralstelle für Denkmalschutz die Ausfuhr von 11 Bildern. Kurz drauf erließ auch die Magistratsabteilung 50 einen „Sicherstellungsbescheid“ für 25 weitere Werke, die im Juni 1939 in die Verwahrung der Zentralstelle für Denkmalschutz übergingen. Einige dieser Kunstwerke wurden in Folge von der „Sicherstellung“ ausgenommen und mit der Zustimmung der Denkmalbehörde durch den Architekten Rudolf Bredl, der als Treuhänder fungierte, an verschiedene öffentliche Sammlungen verkauft, darunter auch an die Städtischen Sammlungen.

Robert Pollak befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr in Wien, da ihm gemeinsam mit seiner Frau Adele im Jänner 1939 die Flucht über Prag nach Frankreich und schließlich nach England gelungen war. Ein Wiedersehen mit seiner Kunstsammlung blieb ihm bis zu seinem Lebensende verwehrt. Einerseits, da er bereits im Dezember 1940 verstarb und andererseits, weil seine für die Ausfuhr freigegebenen Kunstwerke zwar von der Spedition als Übersiedlungsgut zur Überstellung ins Ausland verpackt wurden, jedoch nie zur Abfertigung gelangten. Im Gegenteil, nachdem Robert und Adele Pollak 1941 aufgrund der Verordnung der Aberkennung der sogenannten Protektoratsangehörigkeit ausgebürgert wurden, verfiel ihr gesamtes Vermögen an das Deutsche Reich. Zahlreiche Museen wie das in Linz geplante „Führermuseum“, die Österreichische Galerie, das Landesmuseum Joanneum in Graz, das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, die Landesmuseen in Oberösterreich und Niederösterreich sowie die Städtischen Sammlungen in Wien erhoben Ansprüche beziehungsweise stellten „Erwerbungswünsche“ auf Kunstwerke aus der Sammlung Robert Pollaks. Der Restbestand der Sammlung, somit die ehemals zur Ausfuhr freigegebenen Werke, wurden nun für den freihändigen Verkauf vorgesehen. Die Vugesta, Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo, war folglich mit der „Verwertung“ der Kunstsammlung beauftragt. Von der Vugesta erhielten während der NS-Zeit beinahe alle österreichischen Bundes- und Landesmuseen bzw. –sammlungen Kunstwerke, die von geflohenen Jüdinnen und Juden stammten.

Nach dem Krieg: kein Schuldbewusstsein im Museum

Die Städtischen Sammlungen hatten das Gemälde Kupelwiesers scheinbar rechtmäßig über den Architekten Rudolf Bredl angekauft, jedoch war es zuvor eindeutig Robert Pollak entzogen worden. Der Direktor der Städtischen Sammlungen, Karl Wagner, sah sich daher mit der Notwendigkeit der Restitution an die in New York lebende Witwe Robert Pollaks, Adele, konfrontiert. Im März und April 1949 versuchte Wagner daraufhin Adele Pollak zu einer Widmung oder einem Verkauf des Gemäldes an die Städtischen Sammlungen zu bewegen, jedoch ohne Erfolg. Als sich Wagner schließlich zur Rückgabe des Gemäldes „genötigt“ sah, stellte er am 9. September 1949 ein Ansuchen um Ausfuhrverbot an Otto Demus, den Präsidenten des Bundesdenkmalamtes. Wagner argumentierte, dass das Gemälde für „[…] Wien und das Wiener Musikleben im Kreise Schuberts von ganz besonderer Bedeutung [sei] […].“ Das Bundesdenkmalamt folgte Wagners Antrag und stellte das Werk im September 1949 zunächst unter Denkmalschutz und verhängte schließlich 1950 ein Ausfuhrverbot über das Gemälde.

Trotz dieses vermeintlichen „Etappensiegs“ war Direktor Karl Wagner letztlich gezwungen, das Gemälde herauszugeben, und so übergaben die Städtischen Sammlungen es am 20. September 1949 an den von Adele Pollak bevollmächtigten Rechtsanwalt Viktor Cerha. Zwar war es Wagner nicht gelungen, das Gemälde in den Städtischen Sammlungen zu behalten, doch konnte er durch die Anfertigung einer Kopie zumindest teilweise sein Ziel erreichen. Die Beauftragung Julius Fargels als Kopisten war insofern besonders beschämend, da dieser seit 1938 als gerichtlich beeideter Sachverständiger und Schätzmeister für die Vugesta tätig war und somit erheblich von der nationalsozialistischen Enteignung von Jüdinnen und Juden profitiert hatte.

In seiner Funktion bei der Gestapo verschaffte Fargel dem Museum günstige Bezugsquellen für Neuerwerbungen, indem er als Gemäldeschätzmeister der Vugesta und der sogenannten Möbelverwertungsstelle für jüdisches Umzugsgut bewusst niedrige Preise ansetzte und die Objekte dann für das Museum selbst erwarb. Karl Wagner schätzte Fargel als Mitarbeiter besonders, da er durch seine Tätigkeit und Vernetzung bei der Vugesta entscheidend zur Erweiterung der Sammlung beitrug. Als das vorgeblich rechtmäßig erworbene Werk der Sammlung „entzogen“ wurde, profitierte Julius Fargel erneut, indem er als Kopist tätig wurde.

Eine Kopie als Zeugnis des Unrechts

Der Auftrag zur Anfertigung der Kopie mag der Bedeutung des Werks für das kulturelle Leben Wiens geschuldet sein, doch zugleich spiegelt er die Angst vor einem „Verlust“ wider und offenbart die Gier nach weiteren Sammlungsstücken. Die Kopie wird demnach für immer eine Erinnerung an die Entzugsgeschichte von Robert und Adele Pollak darstellen und ein stilles Zeugnis ihres unrechtmäßigen Verlusts sein.

Der Verbleib des Gemäldes Robert Pollaks zwischen der Restitution ohne Ausfuhrbewilligung in den Jahren 1949/1950 und der Schenkung von Walther Kastner an das Oberösterreichische Landesmuseum im Jahr 1992 ist bis heute ungeklärt. Der Kunstsammler Kastner war ab Oktober 1938 als Prokurist in der Österreichischen Kontrollbank tätig, die eine zentrale Position in der „Arisierung“ großer österreichischer Wirtschaftsbetriebe einnahm. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg hatte er mit dem Aufbau einer Kunstsammlung begonnen, die er jedoch nahezu vollständig im Jahr 1945 aufgrund eines Bombenschadens verlor.

Nach Kriegsende, bereits ab 1946, arbeitete Kastner als Jurist für das Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung und befasste sich bald mit der Rückstellungsgesetzgebung. Er zählt damit zu den ambivalentesten Persönlichkeiten seinerzeit: Vom Verantwortlichen für „Arisierungen“ wurde er zum Verantwortlichen für Rückstellungen. Mit seiner gesellschaftlichen Re-Integration und seinem beruflichen Aufstieg in den 1950er-Jahren nahm Kastner ab 1949 auch seine Sammelleidenschaft wieder auf. Ein Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesmuseums ergab, dass der überwiegende Teil der Kunstsammlung Walther Kastners in der Nachkriegszeit erworben wurde, einschließlich des Kupelwieser-Gemäldes. Den Ankauf dieses Werks datierte er auf die 1990er-Jahre, wodurch die Zeitspanne zwischen 1949/1950 und dem Erwerb durch Kastner bis heute ungewiss bleibt.

Quellen:

Birgit Kirchmayr, unter Mitarbeit von Manuel Heinl, Provenienzforschung Oberösterreichische Landesmuseen, Bestand Sammlung Kastner, Erster Zwischenbericht vom 13.10.2010.

provenienzforschung-erster-zwischenbericht-13-10-2010-bestand-kastner.pdf

Birgit Kirchmayr, Beitrag zu Walther Kastner, in: Lexikon der Österreichischen Provenienzforschung, www.lexikon-provenienzforschung.org/kastner-walther (letzter Zugriff: 06.09.2024).

Gregor Derntl, unter Mitarbeit von Birgit Kirchmayr, Provenienzforschung Oberösterreichisches Landesmuseum, Bestand Sammlung Walther Kastner, Zweiter Zwischenbericht vom 12.03.2014.

provenienzforschung-zweiter-zwischenbericht-12-03-2014-kastner-grafische-sammlung.pdf

Gerhard Milchram, Beitrag zu Julius Fargel, in: Lexikon der Österreichischen Provenienzforschung, https://www.lexikon-provenienzforschung.org/fargel-julius

(letzter Zugriff am 27.08.2024).

Sabine Loitfellner, Beitrag zur Vugesta, in: Lexikon der Österreichischen Provenienzforschung, https://www.lexikon-provenienzforschung.org/vugesta

(letzter Zugriff am 27.08.2024).

Sophie Lillie, Was einmal war: Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens, Wien 2003, S. 885-889.

ÖStA/AdR/FLD 18294, Robert Pollak.

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Michael_Vogl

(letzter Zugriff am 27.08.2024).

https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_V/Vogl_Johann.xml

(letzter Zugriff am 27.08.2024).

Wien Museum, MA 10-719/49.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Vielen Dank für den Text, liest sich spannend und ist sehr aufschlussreich.