Leopold Kessler: RAL 9006 - one year after, 2020 © Bildrecht, Wien 2025

Hauptinhalt

Leopold Kessler spricht über seine Arbeiten im öffentlichen Raum

Synchronisierte Öffentlichkeit

Die Verallgemeinerung individuellen Ausdrucks

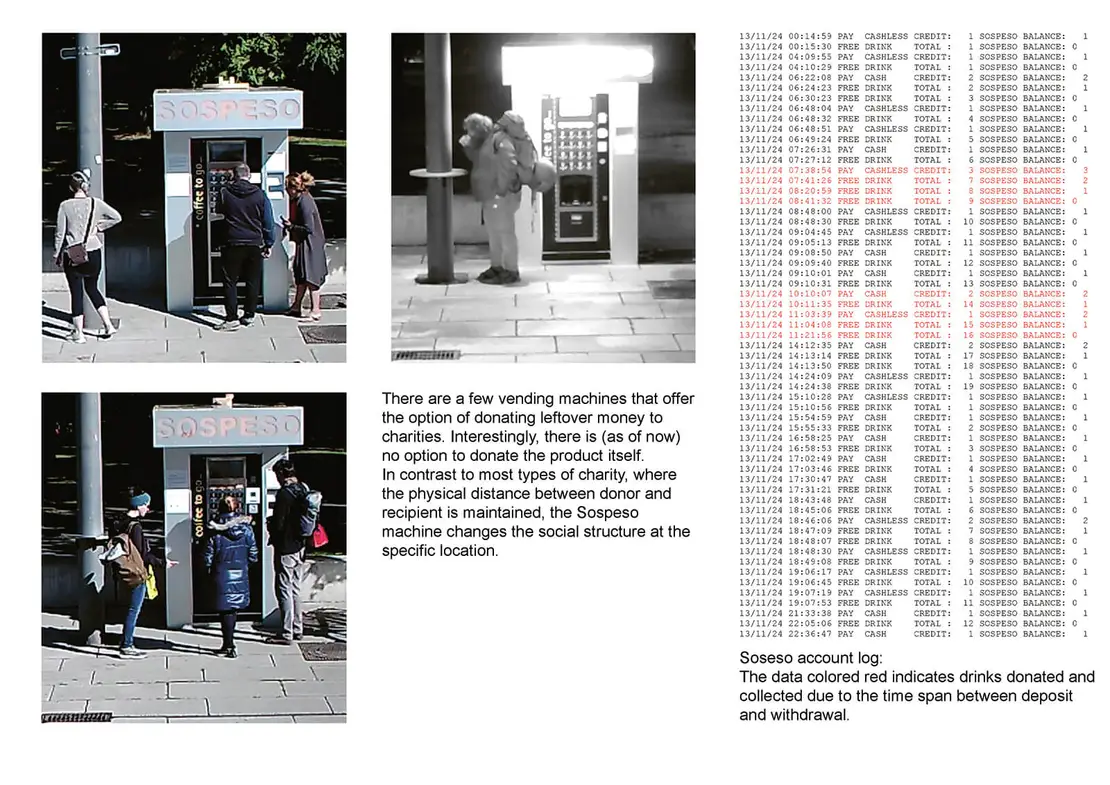

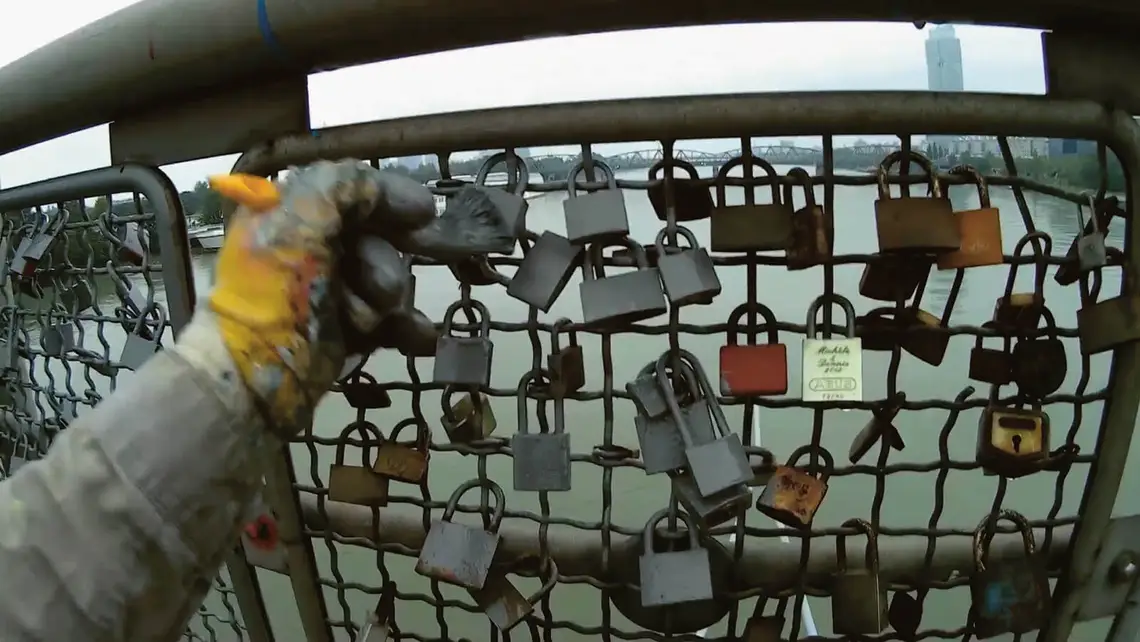

Die Ausstellung gibt uns die Chance, auf einige deiner Arbeiten zurückzublicken und ein paar durchgängige Themen zu identifizieren. Grundsätzlich arbeitest du im und mit dem öffentlichen Raum, das sagt auch der Titel der Ausstellung. Die Fragen sind dabei immer wieder: Wie kommt die Trennung zwischen öffentlich und privat zustande? Was gehört der Allgemeinheit, was gehört ins Private? Es gibt etliche Arbeiten, die sich an dieser Grenze bewegen. Eine davon, die eine ganz harmlose und vielleicht sogar romantische Privatisierung von öffentlichem Eigentum thematisiert, um dann eine neue Allgemeinheit herzustellen, ist „RAL 9006“ (2019). Sie beschäftigt sich mit Schlössern, mit denen Liebende öffentliche Brücken für sich markiert haben, scheinbar ganz individuell. Du gehst dann mit einer vereinheitlichenden Graufarbe darüber, eben im Ton „RAL 9006“.

Das Brückengeländer ist einerseits öffentlich, öffentliche Infrastruktur. Nun sind die einzelnen Schlösser aber ohne Genehmigung und auch rein privat motiviert aufgehängt worden. Indem ich sie im Farbton des Brückengeländers streiche, gemeinde ich sie quasi ein. Das Video fängt damit an, dass ich das Brückengeländer streiche. Dann kommt das erste Schloss daher und wird mitgestrichen. Irgendwann werden es mehr Schlösser, es wird immer hektischer, und es geht offensichtlich immer mehr nur um die Schlösser, die alle vereinheitlicht werden. Aber ich finde, es ist ein interessanter Widerstreit zwischen meinem unbefugten Drüberstreichen und dem unbefugten Schlösserhängen.

Du verleihst diesen scheinbar individuellen Ausdrucksformen von Gefühlen, Liebesbeziehungen eine allgemeine Sprache. Es ist auch eine Schlüsselfunktion der Kunst, allgemeine Formen für individuelle Erfahrungen zu finden. Am Brückengeländer kommen am Ende alle Liebesgeschichten in der RAL-Farbe 9006 zum Ausdruck und sind somit zu etwas Allgemeinem geworden – und Grau ist eine Mischfarbe, die entsteht, wenn man sehr viele individuelle Farben oder Regenbogenfarben zusammenmischt, also sozusagen ein Konglomerat aus anderen Farben.

Ich nehme die jungen Teenagerpaare damit auch ernst – sie reproduzieren ja möglicherweise die Gesellschaft. Aber die Gesellschaft verlangt abgesehen von Individualität eben auch Gemeinsinn. Dass die Farbe ausgerechnet Grau ist, habe ich mir nicht ausgesucht – ist aber eh schön. Die Lackschicht ist außerdem ein Schutz, durch den die Schlösser länger halten.

Der Titel der Arbeit ist ja auch eine fast schon bürokratische Anspielung: „RAL 9006“ klingt wie eine Magistratsverordnung und gar nicht wie eine ästhetische Ausdrucksform.

RAL „9006“ ist zudem auch ein ziemlich brutales Video über Macht. Dieses Bild, wenn einer beschließt, ich mache das jetzt, und über alle drüberfährt. Diese Unverhältnismäßigkeit zwischen dem einen mit der Macht, also hier dem Pinsel, und allen anderen, die nicht gefragt werden.

Ästhetischer Gemeinsinn

Ich glaube, das ist eine schöne Charakterisierung einer grundsätzlichen Verunsicherung oder Verwirrung, die in deinen Arbeiten zum Ausdruck kommt. Du stellst die Frage, inwiefern es überhaupt plausibel ist, dass es eine Zusammenfassung von vielen, vielen Einzelleben in einer öffentlichen, gemeinschaftlichen Struktur gibt. Einige deiner Arbeiten stellen die Frage, auf welche Weise das Allgemeine, das große Ganze zustande kommt. Nun gibt es zwar große politisch-theoretische Mythen vom Gesellschaftsvertrag oder vom Staatsbürgertum. Aber bei dir sind es immer wieder ganz andere Dinge, die eine spontane Einheit stiften.

Oder auch spalten. Zum Beispiel die Arbeit, die ich letztes Jahr in Iași in Rumänien realisiert habe. Am einen Ende der Brücke wurden an Passant:innen orangefarbene Ballons verteilt („Balloon Crossing“, 2024) und am anderen türkise. Ich habe dann gefilmt, wie sich die Leute auf der Brücke „begegnen“. Alles wirkt sehr ruhig, es gibt kein Konfliktpotenzial. Aber manchmal, wenn man genau schaut, merkt man, dass jemand verunsichert ist: Wieso habe ich jetzt eigentlich einen Ballon in dieser Farbe und nicht in der anderen, und was bedeutet das? Ich war vorher skeptisch, ob die Leute die Ballons annehmen würden, weil ich selbst das eher nicht machen würde. Tudor Pătrașcu, mit dem ich dort ausgestellt habe und der mich eingeladen hatte, meinte nur: Die Leute sind so gewöhnt an Wahlkampfgeschenke und Manipulationsversuche, das ist denen egal. Und noch weniger relevant ist natürlich die Farbe der Ballons. Ich habe bewusst Farben genommen, die momentan in Rumänien keiner großen Partei zugeordnet werden. Dieses trügerische Bild, als gäbe es einen tieferen Grund für diese „Konfrontationen“ auf der Brücke, die aber ins Leere laufen, entsteht nur von außen. Am nächsten Tag haben wir die Aktion übrigens wiederholt, diesmal kamen aber die orangefarbenen Ballons von rechts und die türkisen von links.

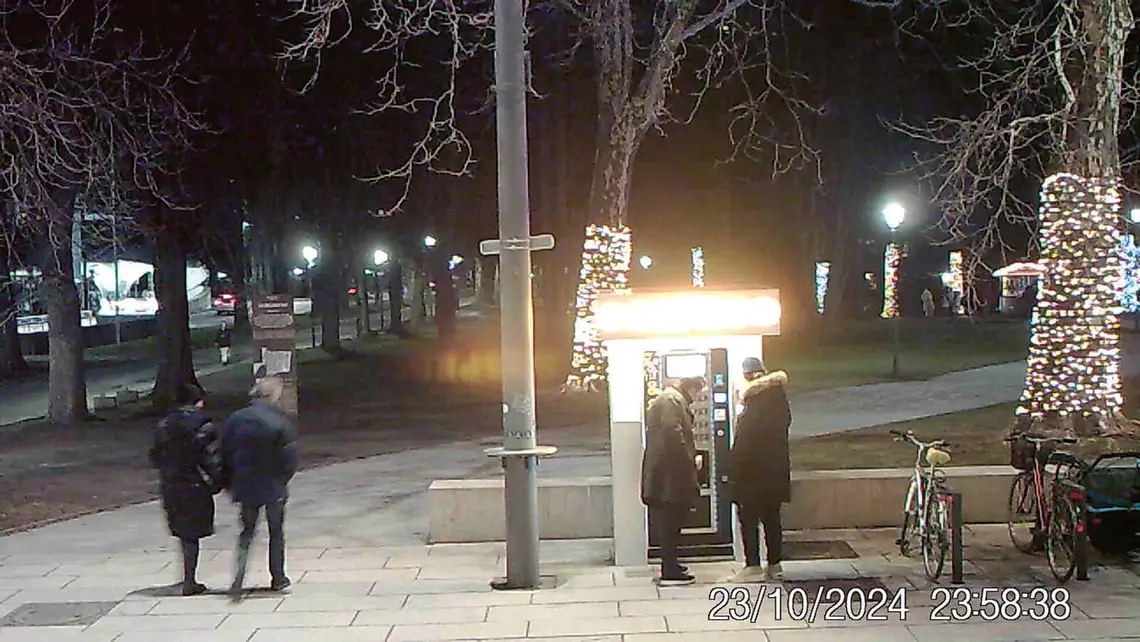

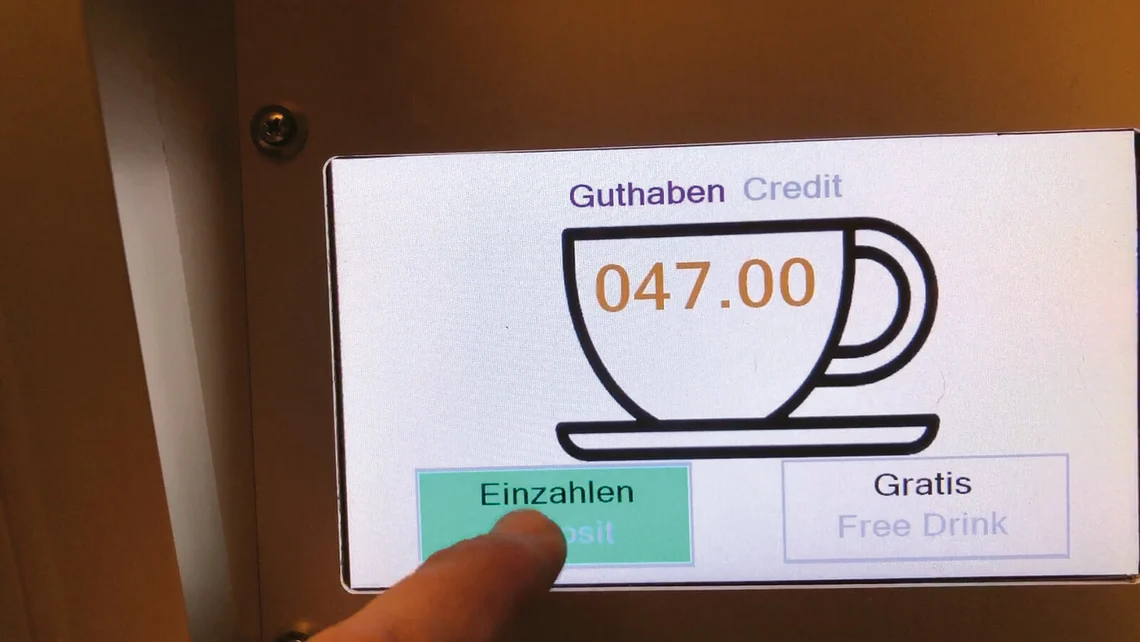

Spontane Gemeinschaften von Menschen, die eine Vorliebe teilen, hast du in deiner Fotoserie „Schnorrer“ (2006–2009) thematisiert. In Automat „Sospeso“ (2024) verbindest du eine unsichtbare Gemeinschaft von Kaffeeliebhaber:innen.

Ja, noch genauer Automatenkaffeeliebhaber:innen. Das schließt schon ein paar Menschen aus, aber im Gegensatz zu Bier- oder Schnapstrinker:innen bieten sie keine Angriffsfläche, weil sie zum Beispiel nicht betrunken werden. Man wird sie nicht so leicht los, ein öffentliches Kaffeetrinkverbot wäre doch ziemlich radikal. Die Idee von Automat „Sospeso“ ist ja unter anderem, dass er unterschiedlich wohlhabende Menschen an einen öffentlichen Ort bringt. Normalerweise findet Charity möglichst distanziert statt. Man kann an der Supermarktkassa aufrunden, aber nicht den Menschen hinter dir in der Schlange etwas Gutes tun. Charity scheint immer einen Abstand zu denen, denen geholfen wird, vorauszusetzen.

Individualisierung und Normierung

Hier fasst du verschiedene Vorlieben zusammen und stiftest Gemeinschaften. In anderen Arbeiten schaffst du Raum für individuellen Ausdruck.

Das stimmt. Bei meinen Rauch-Arbeiten („Alternative Smoke“, Belfast, 2024, und „Rauch- Show“ Theodor-Körner-Hof, Wien, 2024) individualisiere ich sozusagen die Emissionen. Zunächst in Reihenhäusern in Belfast und dann in Wien im Gemeindebau. Das ist in gewisser Weise die Komplementärarbeit zu RAL 9006, insofern Individuen hier die Chance bekommen, sich durch eine Farbe zu unterscheiden. Mich haben in Belfast, wo ich gemeinsam mit Shiro Masuyama ein Ausstellungsprojekt realisierte, sofort diese Straßen mit den fast identischen zusammengeklebten Häuschen fasziniert. Jedes hat auf dem Dach so viele Schornsteine, wie es Zimmer hat. Diese immer kleineren Einheiten der Gesellschaft: Straße, Haus, Schornstein. Gemeinschaft, Familie, Individuum. Ich hatte dann die Idee, den Rauch einzufärben, um ein Bild von einer Unterschiedlichkeit in dieser Gleichheit zu erzeugen. In Nordirland kommt noch dazu, dass dort alle Farben politisch besetzt sind. Der Bürgerkrieg hat dazu geführt, dass die Wohnviertel alle strikt aufgeteilt sind. Der Rauch überwindet diese Grenzen mühelos, aber er löst sich natürlich auch auf, wird weniger intensiv und vermischt sich mit anderem Rauch. In Wien im Theodor-Körner-Hof bin ich ähnlich vorgegangen, das sind zwar keine Reihenhäuser, sondern ein Block. Aber oben auf dem Dach ist eine Vielzahl von Schornsteinen aufgereiht, die ich auch mit den einzelnen Bewohner:innen assoziiere. Dort habe ich eine Art Show veranstaltet, in der jede Primär- und Sekundärfarbe einem einzigen Rauchfang zugeordnet war, Schwarz und Weiß dagegen tauchten bei verschiedenen Rauchfängen auf. Die Show folgte unbewusst einer gewissen Hollywood-Dramaturgie, fürchte ich.

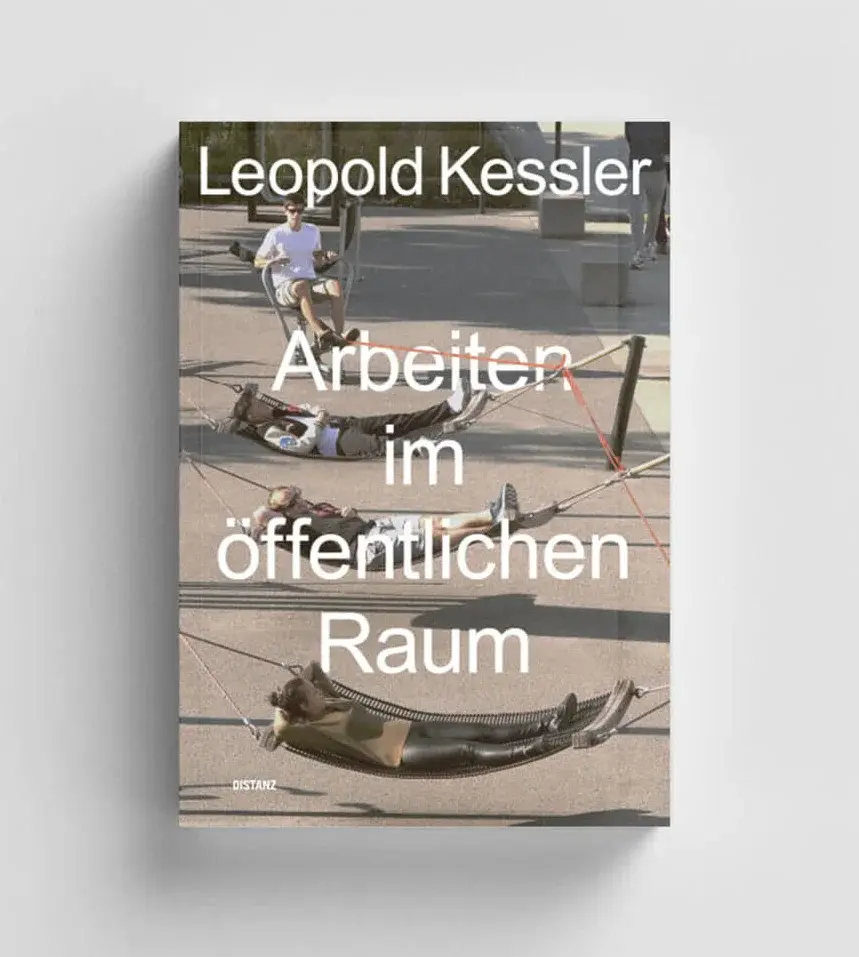

Du machst es dir mit dem Begriff Individualität ja nicht leicht. Moden sind zum Beispiel als individuelle Ausdrucksphänomene gleichzeitig auch Normierungen, weil sie allgemeine Phänomene einer bestimmten Zeit sind. Du hast auch immer wieder hervorgehoben, inwiefern scheinbar individuelle Formen von Selbstsorge zugleich Normierung bedeuten können. Es gibt verschiedene Arbeiten von dir, die darauf hinweisen, dass insbesondere Formen sportlicher Ertüchtigung auch eine kollektive Disziplinierung sein können. In der Arbeit „Hammock Synchronization“ (2023) bewegt ein:e Ruder:in drei Hängematten gleichzeitig, sodass sozusagen selbst im Augenblick der Muße eine fast schon maschinelle Gleichförmigkeit entsteht.

Dieses Verhältnis: drei Hängematten und ein:e Ruder:in, finde ich interessant, weil ja damit oft gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, à la wie viele Werktätige müssen in zwanzig Jahren so und so viele Pensionist:innen durchfüttern. Die Anordnung von Körpern in einer solchen Synchronisierung interessiert mich, zum Beispiel auch auf der „Kollektiven Rüttelplatte“ (2015), wo alle physisch auf derselben Frequenz gerüttelt werden. Das kann man gewissermaßen als Voraussetzung für Kommunikation verstehen, als Stiften einer Einheit. Aber es kann auch als Disziplinierung gelesen werden, durch eine physische Kraft, die von außen kommt. Die Inspiration kam übrigens von Massagegeräten, die ja auch eine heilsame Wirkung haben sollen. „Hammock Synchronization“ verbindet das körperliche Training – das ja sehr ernst genommen wird, auch für das allgemeine Funktionieren in der Arbeitswelt – mit dem Bild des Ruhens. Manche sehen das Ruhen ja noch als Symbol für subversives Faulenzen, aber zugleich wird es mittlerweile als Fähigkeit erkannt, loszulassen. Das ist wiederum auch Voraussetzung, um nicht auszubrennen und damit erst recht wieder der Öffentlichkeit auf der Tasche zu liegen.

Dieses Motiv der Selbstsorge gab es auch schon in deinem „Monument of Dental Health“ (2012), bei dem es um Zahngesundheit und Schönheit ging, gewissermaßen auch beim „Nordbahn-Zeh“ (2022/23), der ja nach öffentlicher Körperpflege verlangt.

Privatisierte Öffentlichkeit

Du hast ja immer wieder Arbeiten gemacht, die an verschiedenen Stellen im öffentlichen Raum etwas privat angeeignet oder als Privateigentum markiert haben. Es gab vor vielen Jahren das „Akademiekabel“ (2004) und die Straßenlaternen mit Fernbedienungen („Privatisiert“, 2003). Du hast auch Telefonzellen geschaffen, die man verriegeln konnte („Secured“, 2006). Oder die Arbeit „Fence Sharpening“ (2010). Sie markiert Privateigentum dahingehend, dass sie die teils symbolische, teils aber auch schon fast militante Verteidigung durch bedrohliche, man könnte fast sagen lebensgefährliche Zaunspitzen noch mal unterstreicht.

Bei „Fence Sharpening“ wurde das allgegenwärtige Gewaltpotenzial quasi in ein Ornament gegossen. Die Lanzenform an den Streben des Gartenzauns ist normalerweise nicht scharf, aber trotzdem ist die Drohung da. Weil wir daran gewöhnt sind, fällt das normalerweise nicht auf. Mein Eingriff war das demonstrative Anspitzen. Es ist so gefilmt, dass man immer wieder Reaktionen von Passant:innen mitkriegt und sich dann fragt – das ist generell bei meinen Videos so –, was sich die Leute eigentlich denken, die das jetzt tatsächlich erleben. Der Zaun ist natürlich die Markierung zwischen privat und öffentlich. In dem Fall hatten wir die Genehmigung der Zaunbesitzer:innen, aber keine der öffentlichen Stellen, was interessant war, weil natürlich so ein scharfer Zaun am Bürgersteig auch ein gewisses Gefährdungspotenzial hat.

Eine deiner Arbeiten ermöglicht, exemplarisch an einer beweglichen Skulptur einen Polizeigriff auszuüben. Diese Amtshandlung ist normalerweise Inbegriff dessen, was man als Gewaltmonopol versteht. Du gibst nun allen die Möglichkeit dazu, indem du den Dummy („Polizeigriff“) (2025) in den öffentlichen Raum stellst.

Ich habe ihn mal temporär in Praternähe getestet. Das war ein Trick, weil ich davon ausging, dass die Leute, die aus dem Prater kommen, ein bisschen aufgeputschter sind als normale Passant:innen. Der rechte Arm ist relativ markant ein bisschen nach hinten gelagert. Tatsächlich haben manche Leute angefangen, an diesem Arm herumzuwerkeln. Die Gelenkfunktion ist aber dermaßen eingeschränkt, dass sich der Arm eigentlich nur nach hinten verdrehen lässt. Wenn man das vehement genug macht, beugt sich der Oberkörper nach vorn. Das heißt, man landet dann eben fast automatisch bei diesem Polizeigriff, den jede:r kennt, ohne dass man das vorher vielleicht intendiert hat. Aber man muss auch nicht, manche lehnen sich einfach an, er ist weich – aus Schaumstoff – und gibt nach.

Class Dividers

Du hast eine große Sensibilität für die symbolischen Markierungen von Klassenunterschieden und für zur Schau gestellte soziale Ungleichheit. Es gibt eine alte Arbeit, „Class Divider“ (2006), die in ihrer Einfachheit wirklich genial ist, weil sie nur den Titel von bestimmten infrastrukturellen Vorrichtungen in Flugzeugen wiederholt, die genau das tun, nämlich (Passagier)Klassen spalten. Du spricht auch immer wieder davon, dass du eine zunehmende Feudalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse wahrnimmst. Eine Arbeit von dir beschäftigt sich mit besonderer Rücksicht auf symbolische Formen des österreichischen aristokratischen Kulturerbes direkt damit, nämlich „Neighbours 1“.

Stimmt. Die Arbeit ist aus dem Jahr 2008. Aber sie ist, finde ich, interessant gealtert. Ausgangspunkt war die TV-Übertragung des Neujahrskonzerts, das wird ja in achtzig Ländern ausgestrahlt. Da wurde eine Walzerszene vor Schloss Hof gezeigt – das typische Österreichklischee. Ich habe die Szene mit Paaren aus einer privaten Tanzschule wieder aufgeführt. Gefilmt habe ich sie allerdings von einem Hügel in der benachbarten Slowakei aus mit einem ziemlich argen Zoom-Objektiv. Die Kamerafahrt beginnt bei sozialistischen Plattenbauten auf der slowakischen Seite, verläuft dann ohne Schnitt über die March, die Grenze zu Österreich, und zoomt auf die Walzertanzenden vor dem Barockschloss. Ich finde, dass dieser Aspekt des Neofeudalen heute noch mehr zutage tritt, wenn man von Milliardär:innen hört, von Leuten mit unglaublichem Reichtum, Unternehmer:innen und Diktator:innen und Politiker:innen, die offenbar die Weltherrschaft unter sich aufteilen. Und wir haben hier die historischen Relikte des Originalfeudalismus, aber die werden nur touristisch verniedlicht und nicht als Drohung verstanden. Weil der Closeup über fast zwei Kilometer gezoomt ist, ergibt sich ein gewisses Luftflimmern, das hat ein bisschen was Fata-Morgana-artig Surreales, was mir sehr gut gefällt. Diese Szene, ca. 15 Sekunden, wird in der Ausstellung übrigens dreimal in der Stunde – sozusagen als Intervention – auf alle Monitore und Projektionen übertragen („Video—Interruption“, 2025).

So wird die Ausstellung ihrerseits auch noch einmal synchronisiert und in eine feudale Form gebracht. Immerhin ist die Kunst ja auch ein Luxusgut. Du gibst mit dieser vereinheitlichenden Taktung in deiner Ausstellung ja auch ein Deutungsmotiv vor, und ich glaube, wir haben jetzt recht klar benannt, dass in der Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum insgesamt eine starke Feudalisierungs- oder Refeudalisierungstendenz zu bemerken ist, zu dem der Luxuscharakter der Kunst manchmal (etwa als Gentrifizierung) noch beiträgt.

Affektregullierung

Soziale Spannungen erzeugen alle möglichen Formen von sozialen Affekten – und unterschiedliche Niveaus von Erhitzung. Auch damit beschäftigen sich deine Arbeiten.

Du spielst auf meine „Thermoliten“ an? Das ist eine ganz neue Arbeit, sie basiert auf einem Erlebnis während der Pandemie. Ich bemerkte in einem öffentlichen Foyer an der Wand ein seltsames Objekt mit einer blauen LED am oberen Ende. Ich ging hin, um mir das anzusehen, da wurde die LED plötzlich grün. Da habe ich das Kleingedruckte gelesen und erfahren, dass das Ding meine Temperatur gemessen hat. Ich habe mich gleichzeitig seltsam geschmeichelt, aber auch überrumpelt gefühlt. Außerdem: Was, wenn die LED gelb oder rot geworden wäre? Die „Indoor-Thermoliten“ (2025) basieren auf diesen Thermometern, ich habe sie aber skulptural umbaut, etwas archaischfetischartig gemacht. Sie haben auch etwas Anthropomorphes. Ich will sie eigentlich, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, größer im öffentlichen Raum platzieren. Aber dann dachte ich, dass sie auch in der Ausstellung funktionieren könnten. Die Betrachter:innen geraten in eine Bewertungssituation und spüren auch einen Kontrollverlust, so wie ich in dem Foyer. Ich möchte Kunst nah an der Härte der Realität machen, aber sie muss immer modellhaft und ohne tatsächliche Konsequenzen sein. Ich denke, die öffentlichen „Thermolithen“ könnten durch diese Folgenlosigkeit und die Freiwilligkeit der Partizipation etwas Versöhnendes und Entspannendes haben.

Es gibt ja eine nicht nur phonetische Beziehung zwischen Temperatur und Temperament. Erhitzte Gemüter eröffnen auch eine Beziehung zwischen dem „Antagometer“ (2021/2022) und den „Thermoliten“. Beim „Antagometer“ ist kollektive Aggression ein Thema. Da gibt es diesen Boxsack, den du aufhängst, um sozusagen eine Zählung vorzunehmen, wie wütend die Menschen sind.

Ich glaube, Wut ist nicht unbedingt die Hauptmotivation. Es ist eher die Möglichkeit, überhaupt etwas physisch, aktiv zu tun – und etwas reagiert darauf. Der „Antagometer“ bezieht sich formal auf diese Boxmaschinen im Prater – bei denen wird aber die Stärke gemessen, mit der man da reinhaut oder reintritt. Mein Objekt ist bauchartiger und auch in Bauchhöhe installiert. Ein weiterer Unterschied ist, dass einfach jeder Impact gleich zählt, das kann auch ein Kind auslösen. Egal wie stark du reintrittst oder schlägst, es wird immer eins weiterzählen. Das heißt, es ist keine individuelle Zahl, sondern du wirst einfach Teil einer Statistik – das könnte jemanden tatsächlich wütend machen, dachte ich. Ich habe ihn beim Donaukanal installiert, sozusagen in einer Alltagssituation. Der Zähler stand nach vier Tagen auf 125. Die Arbeit wurde von Passant:innen gerne genutzt, von Männern, Frauen, Jung und Alt. Nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf der Ringstraße hatte ich innerhalb von einer Stunde 600 Hits. Einmal wurde so fest reingetreten, dass der Boxsack sich gelöst hat. Als ich mit meinen Schraubenschlüsseln ankam, waren schon Leute mit dem Leatherman dabei, ihn selbst wieder anzuschrauben. Die sagten dann zu mir: „Ah, ist das von dir? Super!“ Das Kompliment hat mich schon sehr gefreut, muss ich zugeben. Mir wird ja oft unterstellt, dass ich irgendwelche anarchistischen Antriebe hätte. Aber es ist tatsächlich umgekehrt. Für mich ist es eine albtraumhafte Vorstellung, wenn die Institutionen, die ich auf die Probe stelle, nicht mehr funktionieren würden. Was wäre, wenn es sie nicht gäbe, wenn tatsächlich das Recht des:der Stärkeren herrscht? Zumindest hierzulande ist das noch nicht ganz der Fall.

Das Gespräch ist ein Auszug aus dem Katalog „Leopold Kessler. Arbeiten im öffentlichen Raum“, der anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Distanz Verlag erschienen ist. Der Katalog ist im Shop des musa, des Wien Museums am Karlsplatz, sowie im Buchhandel erhältlich.

Die Ausstellung „Leopold Kessler. Arbeiten im öffentlichen Raum“ läuft von 11. September bis 25. Jänner 2026 im musa (1010 Wien, Felderstraße 6–8).

Der Eintritt ist frei.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare