Heidemarie Uhl, Foto: Robert Jaeger / APA / picturedesk.com

Hauptinhalt

Heidemarie Uhl über das Lueger-Denkmal

„Wenn es weg ist, ist auch die Geschichte weg“

Ich würde gerne zuerst allgemein über Denkmäler sprechen, bevor wir auf das Lueger-Denkmal zu sprechen kommen. Die permanente Intervention, die Ende des Jahres ausgeschrieben wird, wurde bereits 2010 gefordert. Was hat sich überhaupt seither geändert und wie können wir die aktuelle Diskussion in eine Geschichte der künstlerischen Auseinandersetzung mit solchen Denkmälern einordnen?

Im Jahr 1994 ist ein kunsthistorisches Buch von Ekkehard Mai und Gisela Schmirber mit dem Titel „Denkmal – Zeichen – Monument“ erschienen, in dem es um eine neue Erinnerungskultur des Ehrens und/oder Anstoß-Nehmens geht. Das ist das Motto bis heute. Das Interessante ist, dass Denkmäler vor den 1980er Jahren eigentlich nicht ernst genommen wurden. Es gab kaum große Debatten. Natürlich hatte man die große Zäsur 1945, die Denkmäler des Nazi-Regimes waren nicht mehr tragbar. Die zweite, heute eigentlich vergessene Zäsur gibt es 1955, da werden die Denkmäler, die die sowjetische Besatzungsmacht errichten ließ, in vielen Fällen abgebaut oder verändert – mit Zustimmung der sowjetischen Botschaft, das war klar. Aber das Spannende ist, dass danach Denkmäler eigentlich keine Rolle mehr spielen. Es wurden kaum neue Denkmäler errichtet, denn das war eine anachronistische Art des Erinnerns im öffentlichen Raum. Wer hat die Denkmallandschaft geprägt? Das war der Historismus des 19. Jahrhunderts, und diese Denkmäler gehören zum selbstverständlichen historischen Repertoire einer Stadt. In der Regel waren Denkmäler nichts, was als „heißer“ Stein des Anstoßes gesehen wurde, und Denkmäler waren auch keine Aufgaben für die moderne Kunst – höchstens in Form eines Gegendenkmals, wie das der österreichische Bildhauer Alfred Hrdlicka in Hamburg gemacht hat, als Antwort auf ein kriegsverherrlichendes Denkmal aus dem Jahr 1936.

Was hat sich dann in den 1980er Jahren geändert?

Die Kategorie des historischen Denkmals schien bedeutungslos, und das ändert sich in den 1980ern Jahren unter dem zitierten Motto „Ehren und/oder Anstoß Nehmen“. Das heißt, neue Gruppen und Personen werden geehrt und an bestehenden Denkmälern wird Anstoß genommen. Und da entsteht – in Europa, aber auch außerhalb Europas, wie in den USA und anderen betroffenen Ländern – die neue Kategorie des Holocaust-Denkmals. Ausgangspunkt ist ein neues Bewusstsein für die Leerstellen der Denkmallandschaft, was sichtbar wurde, ist das Fehlen der Erinnerung an den Holocaust. Ab nun wurden in den Zentralräumen der Städte wieder Denkmäler errichtet, die Bauaufgabe des Denkmals im öffentlichen Raum wurde wieder zu einer Agenda der modernen Kunst, das Denkmal zur kulturellen Signatur städtischer Identität: Wie schreibt man sich mit welchem/r Künstler:in in diese neue internationale Kategorie der Holocaust-Denkmäler ein? In Österreich und der Bundesrepublik Deutschland gab es zugleich die Kritik an den Kriegerdenkmälern. Besonders in Österreich sind diese Trägermedium einer Gegenerinnerung zur Opferthese, und gerade im lokalen und regionalen Bereich könnte man sagen, dass sie viel identitätsstiftender sind als Denkmäler für den Widerstand – davon gab es ohnehin nur wenige. 1991 erschien das erste Buch, das sich kritisch mit Kriegerdenkmälern in Österreich auseinandersetzte, die Autor:innen Reinhold Gärtner, Sieglinde Rosenberger und Anton Pelinka haben klar gezeigt, dass Kriegerdenkmäler, in denen die gefallenen Wehrmachtssolden als „Helden“ der Ehre, Treue und Pflichterfüllung geehrt werden, im Widerspruch zum Selbstverständnis der Republik Österreich stehen.

1988 wird auch Alfred Hrdlickas Mahnmal gegen Krieg und Faschismus aufgestellt, das wiederum eine Kontroverse auslöst, die zur Errichtung des Rachel Whiteread-Monuments am Judenplatz im Jahr 2000 führt. Verschiedene Denkmäler gehen ästhetisch und konzeptionell in ganz unterschiedliche Richtungen.

Wenn wir uns die Topographie der Denkmäler im ehemaligen nationalsozialistischen „Dritten Reich“, also in Deutschland und Österreich, anschauen, dann entwickelt sich so etwas wie ein Kanon, der sich zunächst vor allem in Berlin herauskristallisierte. Seit den 1980er Jahren entstehen neue Denkmäler für die Opfer der NS-Verfolgung – Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, Homosexuelle und weitere Gruppen wie Euthanasie-Opfer und Deserteure. Dazu kommt die Markierung von Orten des NS-Terrors, insbesondere auch der Deportationsbahnhöfe. Diese in der Praxis wichtigsten historischen Bezugspunkte wurden zu den Orten einer neuen Denkmalkultur – und wenn die da sind, dann ist dieser Auftrag erfüllt. Es gibt keine Notwendigkeit mehr, ein Holocaust Denkmal zu errichten – die Holocaust-Denkmäler sind da.

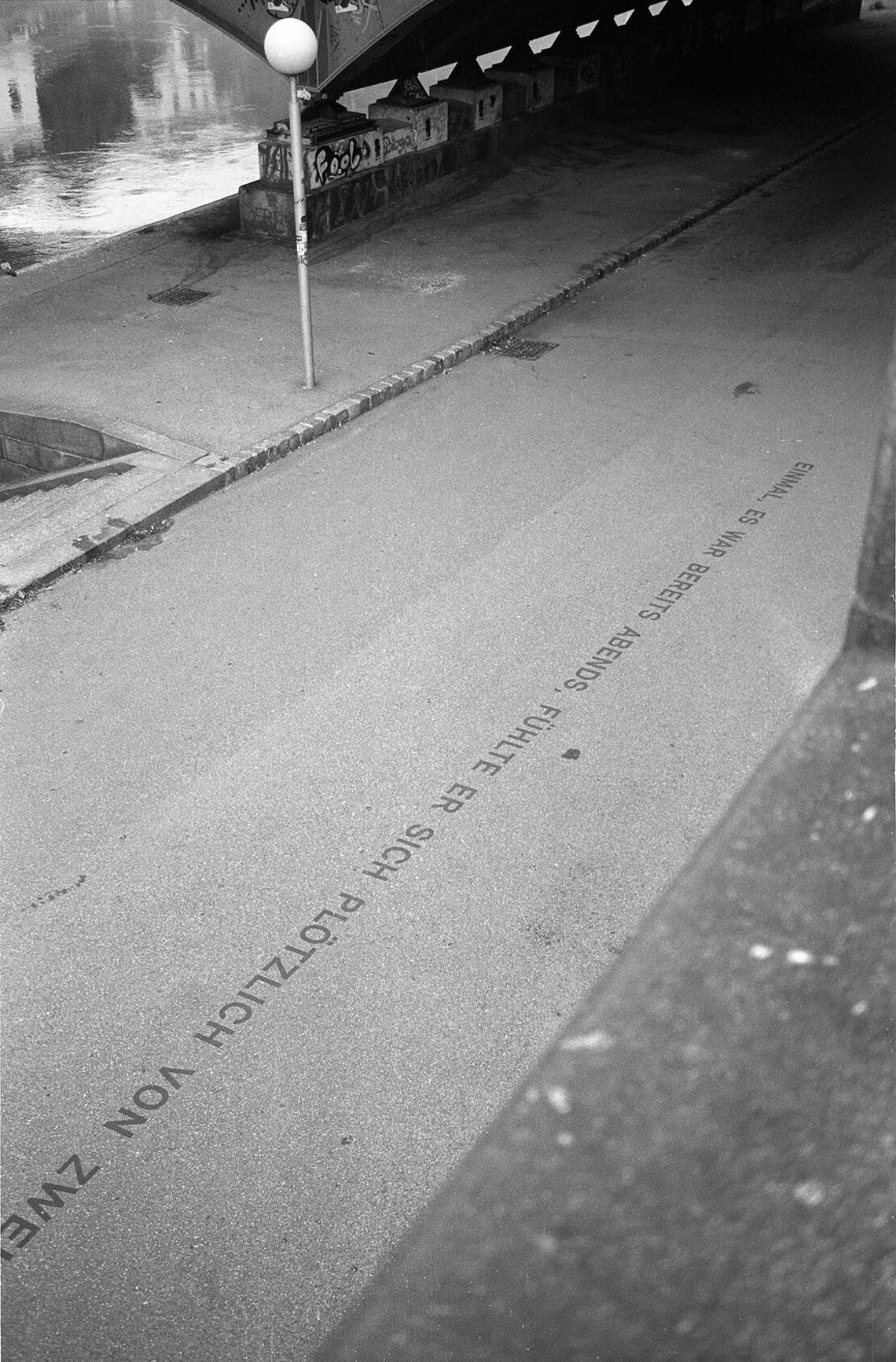

In Wien gibt es das Denkmal am ehemaligen Deportationsbahnhof, das Denkmal für die homosexuellen Opfer ist im Entstehen und das Roma und Sinti-Denkmal wird auch kommen. Dieser Denkmalkanon, der sich herausgebildet, ist notwendig, um öffentlich sichtbar und nachhaltig zu zeigen: Wir, unsere Gesellschaft, gedenkt der Opfer des menschenverachtenden NS-Regimes. Derzeit geht es um neue künstlerische Zugänge, eben jenseits der Formensprache von Denkmälern. Ein eindrucksvolles Beispiel ist für mich die österreichische Künstlerin Catrin Bolt mit ihren Schriftzeichen im öffentlichen Raum [u.a. „Alltagsskulpturen Mahnmal“ an 10 verschiedenen Orten in Wien; Anm. d. Red.]. Also etwas, das dezent ist und sich erst auf den zweiten Blick erschließt, das neugierig macht, wo man die Geschichte, um die es geht, nicht so einfach serviert bekommt, das auch nicht diesen klassischen Gedenkgestus hat. Es geht – nicht nur in diesem Fall – auch um die site-specifity, also die Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort: Bolt hat ja genau jene Orte, an denen die Geschichten sich lokalisieren lassen, durch Ausschnitte aus Berichten von Überlebenden markiert.

Das 2014 von Catrin Bolt initiierte und umgesetzte Projekt Alltagsskulpturen Mahnmal zieht sich an 10 Orten mit einer Gesamtlänge von circa 1.200 Metern über mehrere Bezirke der Stadt Wien. Es wurde im Mai und Oktober 2017 um sechs Standorte im 2., 5., 9. und 20. Bezirk mit einer Gesamtlänge von circa 800 Metern erweitert. Fotos: Catrin Bolt

Das 2014 von Catrin Bolt initiierte und umgesetzte Projekt Alltagsskulpturen Mahnmal zieht sich an 10 Orten mit einer Gesamtlänge von circa 1.200 Metern über mehrere Bezirke der Stadt Wien. Es wurde im Mai und Oktober 2017 um sechs Standorte im 2., 5., 9. und 20. Bezirk mit einer Gesamtlänge von circa 800 Metern erweitert. Fotos: Catrin Bolt

…die Aufgabe eines site-specific Denkmals, eines Gegendenkmals, einer Intervention etc. ist ungemein komplexer als die bloße Gestaltung eines Denkmals. Ich habe das Gefühl, dass man der Kunst sehr viel zumutet. Was sie vielleicht gar nicht leisten kann…

… der Kunst wird immer zugemutet, etwas zu machen, was sie nicht leisten kann, sonst gebe es ja gar kein Denkmal. Also insofern wird das, was ausgedrückt werden soll, an die Kunst ausgelagert. Und ob sie das gut oder schlecht macht, ist eine andere Frage. Aber genau das ist hier die gesellschaftliche Aufgabe der Kunst, der kann sie sich auch nicht entziehen. Sie kann auch immer nur scheitern, denn sie wird nie allen Ansprüchen genügen. Aber eigentlich geht es ja darum, die Erinnerungsbedürfnisse einer Generation mit den Mitteln der Kunst auszudrücken – und das kann in manchen Fällen auch gelingen.

Ich finde die anonyme Intervention am Lueger-Denkmal funktioniert da erstaunlich gut.

Der Zweck dieser Interventionen, nämlich die Entehrung des Geehrten, ist total gelungen. Das ist eine starke Manifestation.

Es wird auch weiterhin interveniert. Der Ring wurde bereits blockiert mit einer Referenz auf eine Lueger-Denkmal-Karikatur aus dem Jahr 1900. Es gibt die Initiative „Platz da!“ usw. Die Stadt Wien schreibt einen geladenen Wettbewerb zur permanenten künstlerischen Kontextualisierung des Lueger-Denkmals aus. Sie sind die Vorsitzende der wissenschaftlichen Kommission, die die inhaltlichen Grundlage für den Wettbewerb erarbeitet – wird diskutiert, dass man diesen Protestformen weiterhin Platz bietet? Und was ist überhaupt die Aufgabe der Historiker:innen-Kommission?

Auch eine permanente Intervention ist natürlich kein Schlusspunkt. Wenn man sieht, was dort jetzt passiert, wird die von der Stadt Wien geplante permanente Kontextualisierung hoffentlich ein Anstoß sein, sich weiterhin mit dem Denkmal auseinanderzusetzen. In dieser Kommission von Historiker:innen und einer Kunsthistorikern geht es darum, Texte zu verfassen, die den historischen und den gegenwartsbezogenen Kontext des Denkmals beleuchten sollen, um den Künstler:innen klar zu machen, worum es in dieser Debatte geht. Die Künstler:innen können das so annehmen, aber auch andere Quellen heranziehen – ich sehe das als Service-Funktion.

Ich tue mir schwer zu verstehen, warum sich die Stadt so schwer tut mit Lueger. Karl Renner wird ja immer angeführt als das Beispiel, dass der dann auch kontextualisiert werden müsste. Aber das sind doch zwei unterschiedliche Dimensionen von Antisemitismus.

Man muss sagen: Die heutige Kritik an Lueger ist ja in dieser Form relativ neu. In der ikonischen Ausstellung „Traum und Wirklichkeit“ 1985 wird Lueger noch sehr im Spannungsfeld zwischen „Hier ist der Pionier der modernen Stadtverwaltung“ und „Hier ist der Antisemit“ abgewogen und letztlich positiv bewertet. Dass sich das Bild in die Richtung verschiebt „Er war der Begründer des modernen populistischen Antisemitismus und seine Leistungen für die Stadtverwaltung fallen dagegen nicht ins Gewicht“, das entwickelt sich erst seit den 1990er Jahren. Diese Sensibilität hat sich eigentlich erst durch Brigitte Hamanns Buch Hitlers Wien herausgebildet.

…und ich habe das Gefühl, dass es noch immer anders verhandelt wird…

Da ändert sich schon einiges, da ist vieles im Gange. Deswegen ist es so wichtig, ihn symbolisch vom Sockel zu heben und das macht ja gerade dieses „Schande“-Graffiti so großartig. Man kann nicht davorstehen und Lueger würdigen, ohne diese Schande zu sehen.

…der Döblinger-Heimatverein ist beispielsweise ausgerückt, um Lueger-Statuen zu polieren, als Reaktion auf das „Schande“-Graffiti, nachdem die Identitären die Statue beschützen wollten. Auch eine interessante Reaktion.

(lacht): Interventionen müssen nicht künstlerisch hervorstechen, um interessant zu sein. In Graz hat man das Jahn-Denkmal [Denkmal zu Ehren des „Turnvaters“ Friedrich Ludwig Jahn] und auch die Jahn-Tafel im Eingang des Rathauses mit einer Plakette versehen. So etwas bricht die Aura des Denkmals, auch wenn das künstlerisch in dem Fall gar nicht so aufregend ist. Das gelingt auch mit einer Tafel, um einfach zu sagen: Wir identifizieren uns nicht mehr damit!

Beim Lueger-Denkmal gibt es aber nicht nur dieses physische Objekt vor Ort. Es ist ja auch der Platzname, der im U-Bahn-Plan aufscheint, der kommt auf Google Maps vor, wo eine Kontextualisierung nicht sichtbar ist. Da wäre eine Umbenennung ein radikaler Schritt, aber das scheint fast unmöglich, obwohl es ja auch beim Universitätsring gelungen ist.

Straßennamen haben eine unglaubliche Trägheit. Man sieht ja, wie schwierig Umbenennungen aus verschiedensten Gründen sind. Wenn sie einen starken Motor haben, der sagt, „wir wollen, dass das umbenannt wird“, dann hat das größere Chancen. Am Lueger-Platz gibt es offenkundig kaum jemanden, dabei wäre es ganz einfach, man müsste nur die Wollzeile verlängern, wie es ja vor der Platzbenennung 1926 auch war.

Ich habe ein Gespräch mit Ihnen und Christa Zöchling vom „Profil“ gehört, wo Sie von einer Ambivalenz im öffentlichen Raum sprechen, die wir aushalten müssen, wenn es um Denkmäler geht. Ich habe mich gefragt: Gibt es eine Ambivalenz, die wir dann nicht mehr aushalten? Wo wir sagen: Das ist nicht mehr für einen Diskurs zugänglich – das muss einfach weg!?

Das ist Gegenstand von Verhandlungen, wie dies bei Lueger auf neue Weise sichtbar geworden ist. Nach der NS-Diktatur war ganz klar, dass diese Denkmäler nicht mehr dableiben können. Nach 1918 gab es zunächst Überlegungen, die Denkmäler der Monarchie rigoros zu entfernen. Doch diese Denkmäler haben offensichtlich ihren bedrohlichen Schatten dann doch relativ schnell verloren. In der ehemaligen DDR wurde das nach 1989/91 konsequent durchdekliniert. Da gab es auch die Frage, welche Straßennamen dürfen bleiben, welche Denkmäler dürfen bleiben, welche müssen weg.

Die jüdische Hochschüler:innenschaft fordert wie viele andere Akteur:innen die Entfernung des Denkmals. Darf ich fragen, ob Sie für das Entfernen oder dagegen sind?

Ich stehe da auf dem gleichen Standpunkt, den die Stadt Wien vertritt: Das Denkmal wird, auch wenn es künstlerisch kontextualisiert wird, ein Stachel und ein Stein des Anstoßes bleiben. Und das ist genau das Potential, das es braucht – auch für zukünftige Generation. Wenn das weg ist, ist es weg, dann ist auch die Geschichte weg. Es geht dabei nicht nur um die Geschichte Luegers und seine Bedeutung im Gedächtnis der Stadt Wien, sondern auch um die Geschichte der kritischen Auseinandersetzung mit Lueger, die in dieses Denkmal eingeschrieben ist. Es als Stein des Anstoßes zu erhalten, halte ich für den richtigen Weg.

Einer der größeren Anstöße war, über das künstlerische Erbe Josef Müllners im öffentlich Raum in Wien zu diskutieren…

Gerade seine Person wurde durch dieses Denkmal wieder präsent gemacht, und das ist auch das Verdienst dieser Debatte. Wenn man sagt, das muss ein Stachel im Fleisch bleiben, würde ich sagen, dass man hier Schulprogramme, Bildungsprogramme mit diesem Denkmal verknüpfen sollte. Jedes Wiener Schulkind sollte nicht nur ins Bezirksmuseum gehen, sondern sich auch mit der Geschichte des Antisemitismus in Wien auseinandersetzen.

Victoria Borochov und Sashi Turkof von den Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen im Interview über das Lueger-Denkmal

Historiker Oliver Rathkolb im Interview über das Lueger-Denkmal

Historiker Dirk Rupnow im Interview über das Lueger-Denkmal

Andreas Nierhaus: Christlichsozialer Personenkult im Roten Wien. Das Lueger-Denkmal von Josef Müllner

Andreas Nierhaus: Mischwesen, Helden, Machtmenschen. Der Bildhauer Josef Müllner

Werner Schwarz: Zur Bilanz Karl Luegers. Ein Interview. Teil 1 & Teil 2.

Elisabeth Heimann: Wortgewalt und Bildermacht. 175. Geburtstag von Karl Lueger

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare