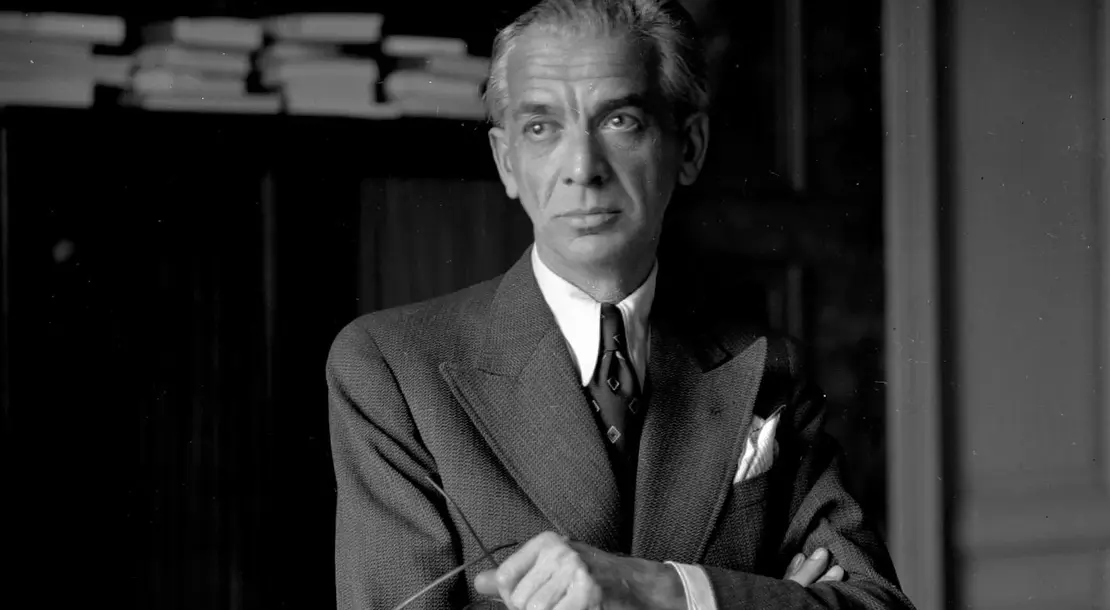

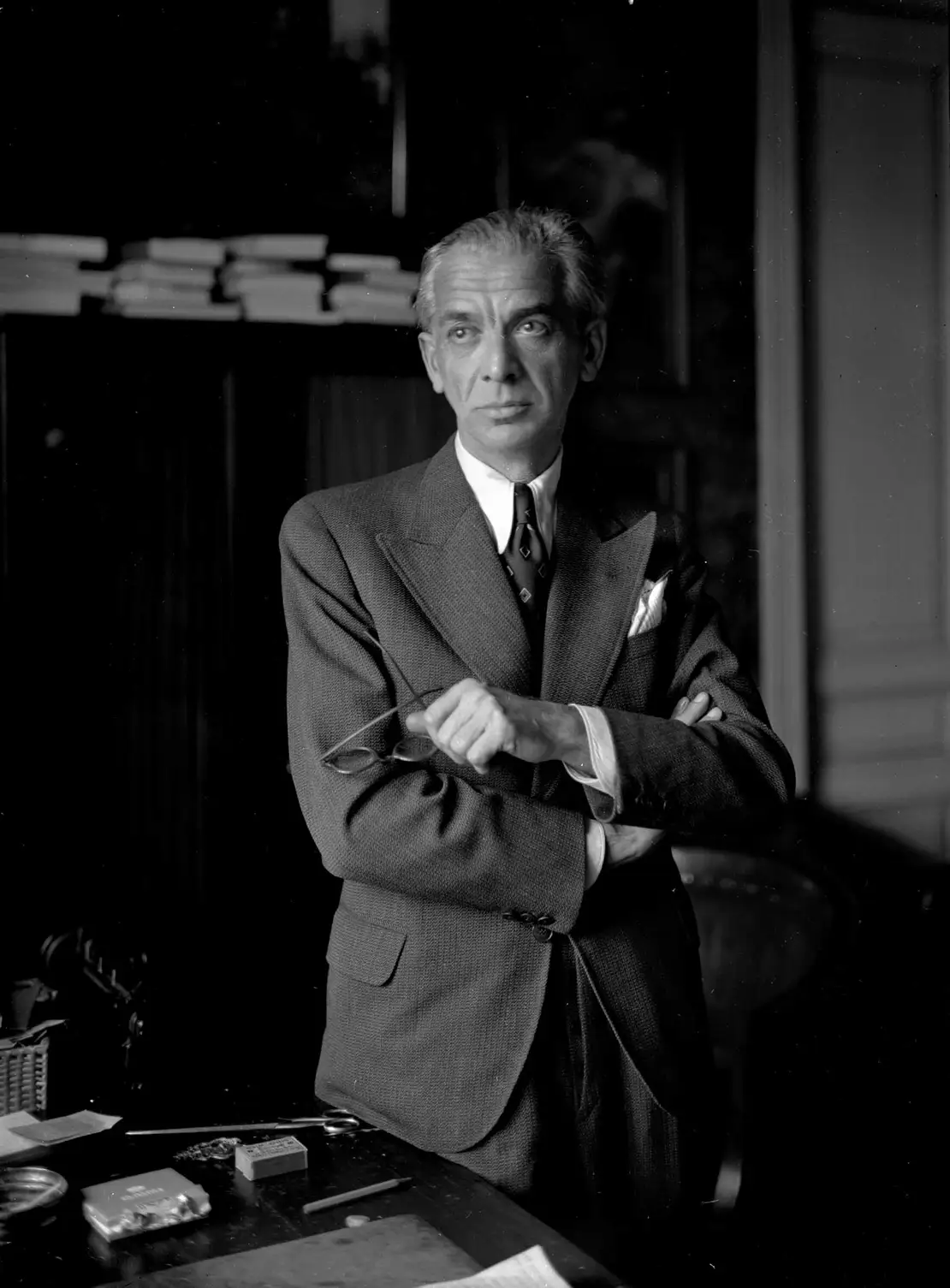

Ludwig Hirschfeld, um 1936, Foto: Brühlmeyer / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Hauptinhalt

Peter Payer über Ludwig Hirschfeld

„Er kannte alle – und alle kannten ihn“

Wann bist Du auf Ludwig Hirschfeld gestoßen? Was hat Dich an ihm fasziniert und wie kam es zu dem Plan, eine großangelegte Biografie zu schreiben?

Ich kenne Hirschfelds Feuilletons schon seit vielen Jahren; gerne habe ich ihn in meinen bisherigen Arbeiten zur Alltagsgeschichte von Wien zitiert, da war er eine ganz wichtige Quelle zur Jahrhundertwende und zur Zwischenkriegszeit. Dann habe ich im Jahr 2020 einen Sammelband mit ausgewählten Feuilletons von ihm herausgegeben und im Zuge dessen auch sein Leben und Werk genauer recherchiert. Und das hat mich schließlich derart zu faszinieren begonnen, weil es so vielfältig und gleichzeitig so unbekannt war, dass ich beschlossen habe, eine ausführliche Biografie nachzureichen. Denn die hat meiner Meinung nach wirklich gefehlt. Er war ja eine wichtige Figur in der Wiener Moderne, mit einem weit verzweigten Netzwerk innerhalb der damaligen Kulturschaffenden. Etwas überspitzt gesagt: Er kannte alle – und alle kannten ihn. Und diese Biografie inklusive ausführlichem Werkverzeichnis nun vorzulegen, ist für mich ein bisschen so wie einen ganz wichtigen, bislang fehlenden Puzzlestein zum Verständnis der Zeit einzusetzen.

Was zeichnete Ludwig Hirschfeld aus? Wofür kannten und schätzten ihn seine Zeitgenossen? Wofür wurde er besonders kritisiert?

Er hat schon sehr früh das heute etwas altmodisch klingende Etikett des „Humoristen“ bekommen. Seine Texte waren voller Witz und Ironie, vom Stil her französische Leichtigkeit ausstrahlend, intelligent und mit Esprit und auch – was ich besonders schätze – mit viel Selbstironie. Nur allzu gerne schaute er sich selbst über die Schulter. Er konnte mit der Sprache umgehen wie die großen Meister seines Faches, vergleichbar einem Polgar, Altenberg oder Friedell. Und ein Schuss Melancholie war natürlich auch stets dabei. Diese Mischung schätzten seine Leserinnen, und es waren – soviel wissen wir – zumeist Frauen, die seine Texte rezipierten, seine journalistischen genauso wie seine literarischen. Er griff viele so genannte Frauen-Themen auf, wie Mode, Tanz, Emanzipation, Kindererziehung, Frauen-Sport. Man könnte sagen, er war sowas wie ein bemühter „Frauenversteher“, der zudem selbst mit einer emanzipierten, selbstbestimmten Frau verheiratet war und viele Diskussionen aus eigenem Erleben kannte.

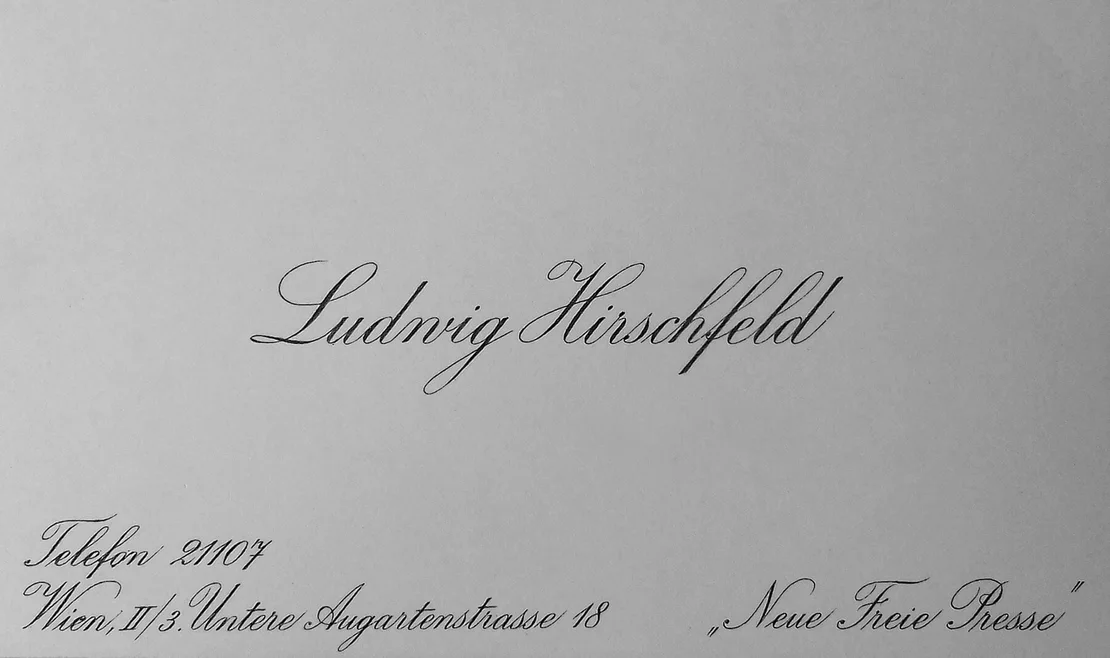

Manche machten ihm zum Vorwurf, dass er bisweilen ein etwas zu konservatives Frauenbild propagierte. Aber er konnte diese Kritik immer geschickt ins Humoristische wenden, da kam ihm seine Sprachakrobatik und seine Fähigkeit zur Selbstkritik zugute. Kritische Stimmen warfen ihm dann auch vor ein raffinierter „Wortdrechsler“ zu sein, der sich über alles alles lustig mache und alles beschönige, selbst das Elend und den Krieg (er war im Ersten Weltkrieg Kriegsberichterstatter). Und dass er die bürgerlichen Themen zu sehr in die Auslage stellte. Letzteres stimmte natürlich, er war ja selbst ein Bürgerlicher und schrieb für bürgerliche Medien, allen voran die „Neue Freie Presse“.

Sein Verhältnis zu Karl Kraus ist ja diesbezüglich auch sehr interessant.

Absolut. Und ich glaube, das ist von der Kraus-Forschung bislang noch gar nicht wirklich im Detail zur Kenntnis genommen worden, dass die beiden einen jahrzehntelangen Weg der Auseinandersetzung hatten. Hirschfeld ist ja gewissermaßen zum Nachfolger von Kraus bei der „Neuen Freien Presse“ geworden. Und in einem gewissen Sinne verkörperte er dann auch Vieles, was Kraus an dieser Zeitung hasste, insbesondere das Phrasendreschen. Für Kraus war Hirschfeld ein richtiger „Wohlstandsplauderer“, den er in der „Fackel“ oft scharf kritisierte; gleichzeitig attestierte er ihm aber auch Geist und Humor. Umgekehrt kritisierte Hirschfeld die bisweilen allzu öffentlich zur Schau gestellten narzisstischen Attitüden von Kraus. Die beiden hatten beileibe kein Naheverhältnis, aber mit den Jahren dann doch irgendwie kollegialen Respekt füreinander.

Hirschfeld war ein Multitalent. Ist das vielleicht auch ein Mitgrund, warum er so lange von der Nachwelt vergessen war? Weil er eben „zwischen allen Stühlen“ war? Also z.B. für die Germanistik zu sehr Journalist etc.? Wo war Deiner Meinung nach Hirschfelds Stärken am größten?

Hirschfeld war ein überaus kreativer Kopf, der gerne und überall neue Wege beschritt. Als Journalist beherrschte er sämtliche Formate vom Feuilleton über Reportage, Theater- und Literaturkritik bis hin zum Selbst-Interview; und er erfand auch neue Formate wie die Rubrik „Beschwerdebuch“, wo Leser ihre Anliegen an die Zeitung schreiben konnten. Damals eine Innovation, die sogleich von anderen Zeitungen nachgemacht wurde.

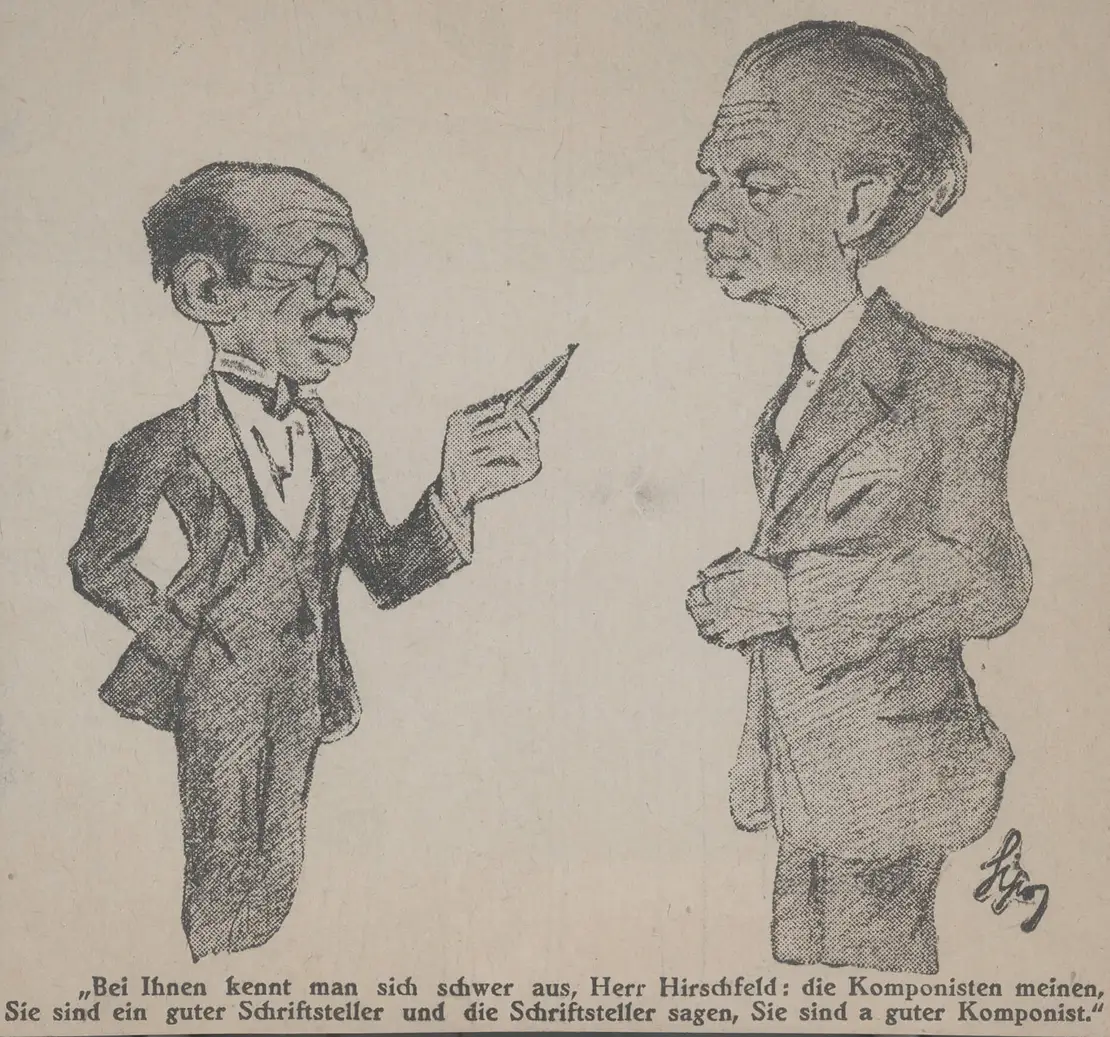

Dann war er natürlich noch Schriftsteller, der unzählige Novellen, Erzählungen, Komödien, aber auch Filmdrehbücher verfasste; und dann noch Schlagerkomponist und -texter. Über so einen Allrounder wunderten sich schon die Zeitgenossen. Auch der Kabarettist Fritz Grünbaum, mit dem er in den Zwanzigerjahren bei großen Revuen zusammenarbeitete, machte sich darüber lustig.

Hirschfeld selbst hat sich ja immer gegen das „Kastldenken“ gewehrt. Und dieses Denken in Schablonen hat die Rezeption der Nachwelt sicher auch mitgeprägt, insofern er nicht so eindeutig zuzuordnen ist. Gleichzeitig finde ich, ist genau das seine Stärke. Dass er eine Vielfalt an Medien beherrschte und darin eine enorme Vielfalt an Themen diskutierte: Populärkultur, urbanistische, soziale und politische Fragen …

Hirschfeld hat den Antisemitismus schön früh thematisiert. Auf welche Weise?

Wenn sich ein Themenbereich durch all seine Werke zieht, dann ist es der Antisemitismus. Als in Wien-Leopoldstadt aufgewachsener Jude war er damit von Kindheit an konfrontiert, später auch an der Universität (er studierte kurz an der Technischen Hochschule) und in seinem Berufsalltag und Privatleben. Schon in seinen ersten literarischen Werken, die er mit Anfang Zwanzig veröffentlichte, thematisierte er – wie er schrieb – die „allgemeine Judenverachtung“, und auch später kam er immer wieder darauf zu sprechen, selbst in seinem vielgelesenen Reiseführer „Wien. Was nicht im ‚Baedeker‘ steht“. Und wenn er sich auch selbst politisch nicht explizit deklarierte, so blieb er doch zeitlebens extrem sensibel auf den grassierenden Antisemitismus. Auch in seinen scheinbar unpolitischen Feuilletons gibt es immer wieder Anspielungen dazu. Bis er selbst zur Zielscheibe der nationalsozialistischen Propaganda wurde und als „asiatischer Apostel“ und Teil der „jüdischen Dramenpestilenz“ verunglimpft wurde.

Es gibt keinen Nachlass von Hirschfeld. Wie kann man trotzdem eine so umfangreiche Biografie schreiben? Auf welche Quellen konntest Du zurückgreifen?

Ich hatte einen Vorteil: Hirschfeld war ein Workaholic und hat mehr als drei Jahrzehnte lang unglaublich viele Texte produziert. In diesem Konvolut, vor allem in seinen fast tausend Feuilletons, steckt sein ganzes Leben, darin verarbeitete er die Veränderung seiner städtischen Umwelt genauso wie sein privates Leben. Mithilfe von ANNO sind diese Texte über die Österreichische Nationalbibliothek digital zugänglich. Also, hinter mir liegen viele Monate der peniblen Lektüre und des kritischen Lesens. Zudem hat Hirschfeld ja auch gerne über sich selbst geschrieben und sich selbst ironisch charakterisiert. Wenn er etwa schreibt: „Ich habe Gemüt und kann maschinschreiben.“ Solche und ähnliche Äußerungen erschließen natürlich auch das Wesen und den Charakter einer Person. Und drittens wurde ja auch viel über ihn als sehr bekannte Person in Wien geschrieben.

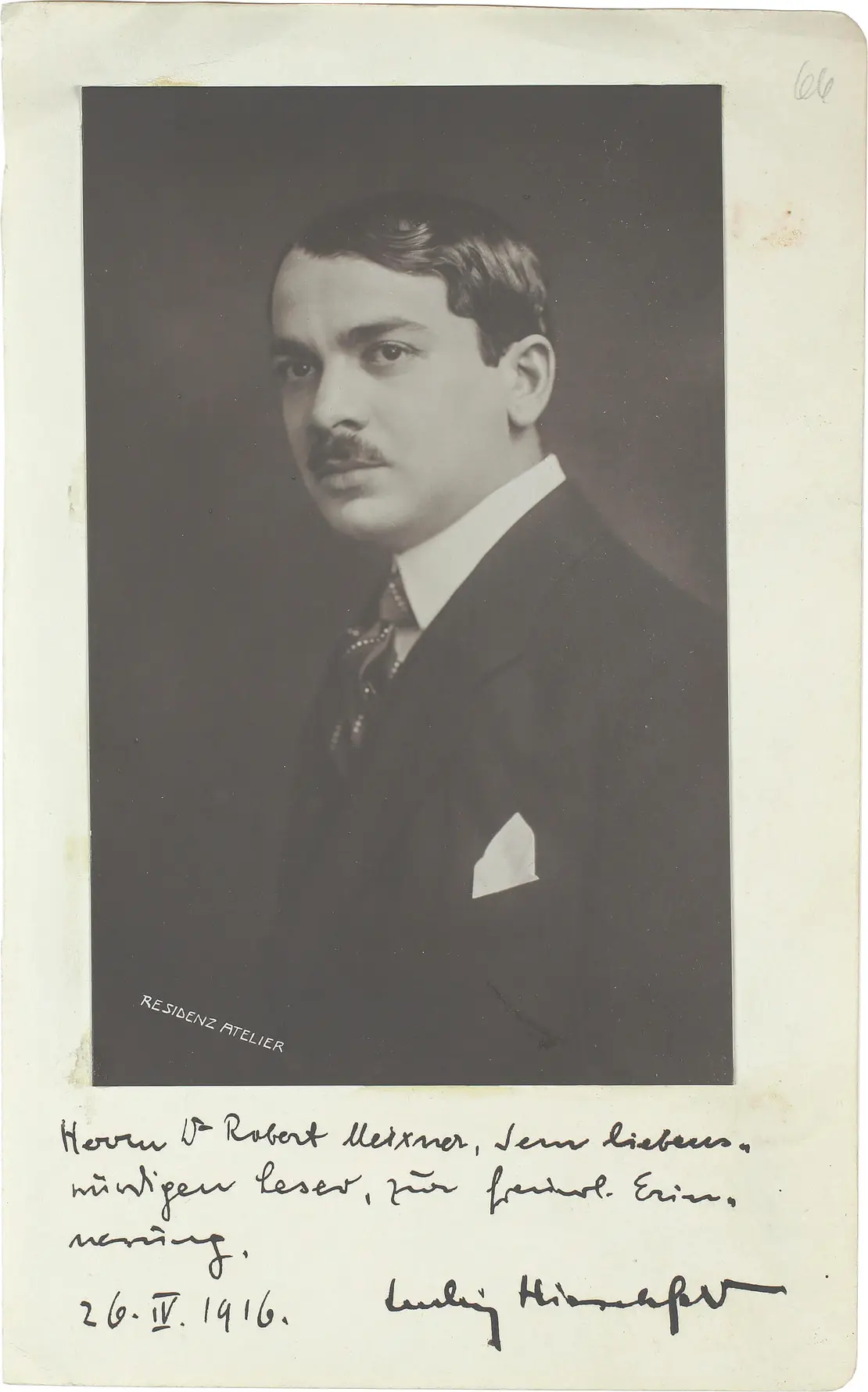

Daneben gibt es aber auch noch diverse Quellen und Informationen in in- und ausländischen Archiven und Sammlungen, alles jedoch sehr verstreut und in Summe eine kleinteilige Puzzlearbeit. Da war es dann zum Beispiel eine besondere Freude, wenn persönliche Dokumente wie Fotos, handgeschriebene Briefe oder auch einmal eine Visitenkarte zum Vorschein kamen.

Wie könnte man ihn denn als Person beschreiben?

Nun, er war wohl ein eher zurückhaltender, sich nicht unbedingt in den Vordergrund drängender Mann. Fast bescheiden, aber doch ehrgeizig, wachsam und neugierig, sehr musikalisch, humanistisch gebildet. Durch und durch Verstandesmensch und – wie Polgar – ein ausgeprägter Distanzmensch, der es liebte von der Ferne auf sich und sein Leben zu schauen und das Komische und Absurde darin zu erkennen. Wie viele Feuilletonisten hatte er ein ausgeprägtes historisches Bewusstsein und verstand sich als Chronist seiner Zeit, was ihn natürlich für uns Historiker heute sehr interessant macht.

Warst Du selbst überrascht davon, wieviel sich letztlich doch über ihn herausfinden lässt?

Ja, durchaus. Es ist ja jedes Buchschreiben eine Entdeckungsreise, und in diesem Fall war es eine ganz spezielle und eine ganz besonders ergiebige. Dieses immer weitere Eintauchen in einen Menschen, der mir persönlich mit seiner Art und seinem Tun sehr ans Herz wuchs. Gleichzeitig die hohe Sinnhaftigkeit meiner Arbeit: Denn rasch wurde klar, dass es wirklich gelingen kann, ihm, der vertrieben und ausgelöscht wurde, wieder ein Gesicht zu geben, ihn wieder vor den Vorhang zu holen und an seine große Bedeutung zu erinnern. Das war und ist für mich die größte Befriedigung und Motivation.

Zum Abschluss noch: Hast Du ein Lieblingszitat von Ludwig Hirschfeld?

Mir gefällt seine Bemerkung über Wien besonders gut: „Ich kenne meine Vaterstadt genau, aber ich liebe sie.“ In diesen Worten ist alles drin, was ihn auszeichnet: Sein Humor, seine Intelligenz und seine Sprachbeherrschung.

Peter Payers neues Buch „Ludwig Hirschfeld. Biografie“ (Löcker Verlag) wird am Dienstag, den 29. April um 18 Uhr im Jüdischen Museum präsentiert. Anmeldung hier. Für das Wien Museum führt der Autor eine Stadterkundung durch: „Auf den Spuren von Ludwig Hirschfeld“, Freitag, 16. Mai, 16 Uhr. Anmeldung hier. Im Magazin gibt´s einen Beitrag über Ludwig Hirschfelds Stadtführer „Wien. Was nicht im Baedeker steht".

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Es ist schrecklich mit welcher Unmenschlichkeit man selbst gegen vergeistigte, kulturschaffende Menschen vorging. Eine solche Verachtung des Geistigen und Menschlichen gerade in Österreich und Deutschland macht mich sprachlos und bringt mich immer wieder zu dem Schluss, dass das Nazi-Kapitel bis heute noch nicht völlig aufgearbeitet ist.