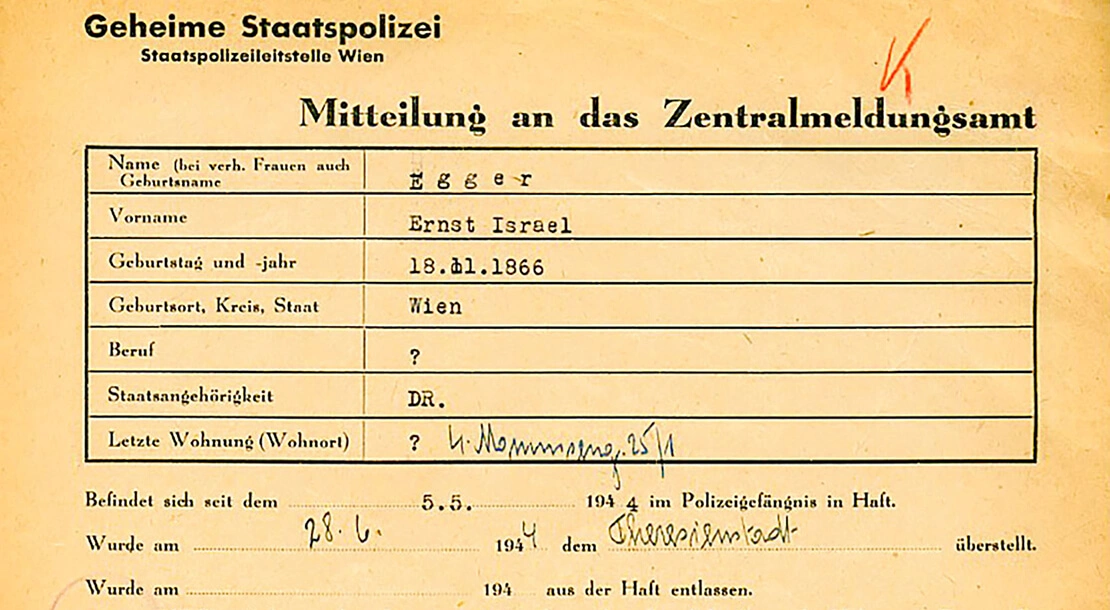

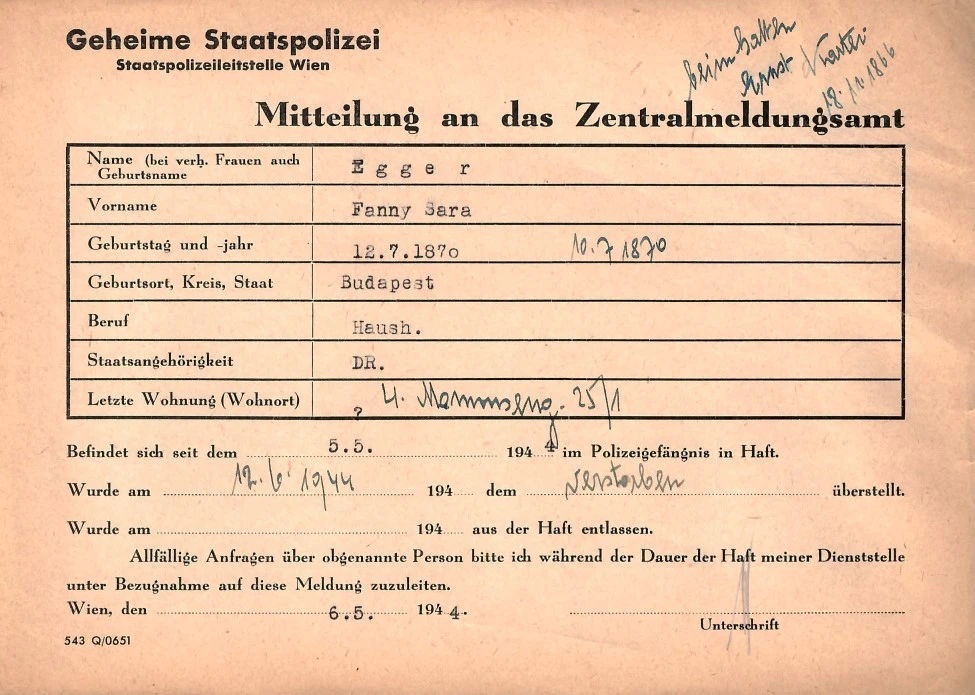

Mitteilung der Gestapo an das Zentralmeldungsamt vom 6. Mai 1944, Wiener Stadt- und Landesarchiv

Hauptinhalt

Erinnerung an die Elektropioniere Egger

Letzter Wohnort: Mommsengasse 25

1938 emigriert Elsa von Klarwill (1877–1945), die Tochter von Bela Egger (1831–1910), nach Kenia, nachdem sie ihren Besitz teilweise an die Nationalsozialisten verkaufen musste. Sie ist die Schwester von Ernst Egger (1866–1944). Auf der Flucht nach Kenia wird Elsa von ihrem Sohn Viktor Isidor von Klarwill (1902–1984) begleitet. Dessen Tochter Viktoria Elsa von Klarwill erblickt am 8. April 1945 in Nairobi das Licht der Welt. Elsa von Klarwill, die mit dem Publizisten Viktor Ritter von Klarwill (1873–1933) verheiratet gewesen ist, verstirbt am selben Tage in Nairobi. Von ihrem Vater Viktor erfährt Viktoria wenig über die Zeit in Wien vor 1938 und wie entscheidend die Familien Egger und Klarwill Wien und Österreich mitprägten.

Viktoria, die nach einem langen und bewegten Leben heute in Kanada wohnt, besucht gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Andrea und Maria im September 2024 Wien, um sich selbst auf Spurensuche zu begeben. Viktoria ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, mit welchem neuen Wissen sie und ihre Töchter wieder nach Kanada zurückreisen werden. Dieser Text wurde während des Besuchs geschrieben und beschreibt den Besuch des Hauses Mommsengasse 25.

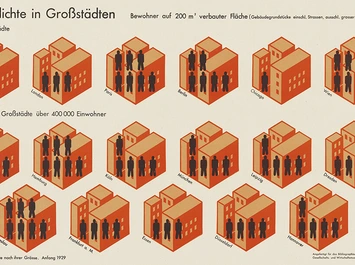

Die Mommsengasse liegt im 4. Bezirk von Wien. Sie wurde nach dem berühmten Historiker und Nobelpreisträger Theodor Mommsen benannt (Theodor Mommsen 2024) und verläuft parallel zur Prinz Eugen-Straße. Der Generalstadtplan von 1912 zeigt, dass die Gegend um das Belvedere zu dieser Zeit dicht verbaut ist. Bei der Adresse Mommsengasse 25 handelt es sich um ein Wohnhaus im Stil des Späthistorismus des Architekten Leo Steinitz.

Die Elektrifizierung Österreich

Ernst Egger stammt aus einer Pionierfamilie auf dem Gebiet der Elektrizität. Sein Vater, Bela Egger, war maßgeblich an der Entwicklung der Elektrizitätsversorgung in Österreich beteiligt. Bela Egger, der die erste elektrische Eisenbahn in Österreich baut, versorgt auch das Wiener Rathaus und andere Gebäude an der Wiener Ringstraße sowie das Schloss Schönbrunn erstmals mit Strom: Die Eggers sind als die Elektropioniere Österreich zu bezeichnen. Im Technischen Museum in Wien steht das erste Elektromobil, das den Namen Egger-Lohner trägt. Ernst Egger ist Fördermitglied des Technischen Museums Wien, bedeutender Kunstsammler, Präsident der Vereinigten Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (VEAG) und an der leitender Position mehrerer in Ungarn ansässiger Unternehmen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Er importiert auch neueste elektrische Technologie aus Amerika nach Österreich, da sein Vater, Bela Egger, geschäftliche Beziehungen zu Thomas Alva Edison unterhielt.

Verfolgt und ermordet

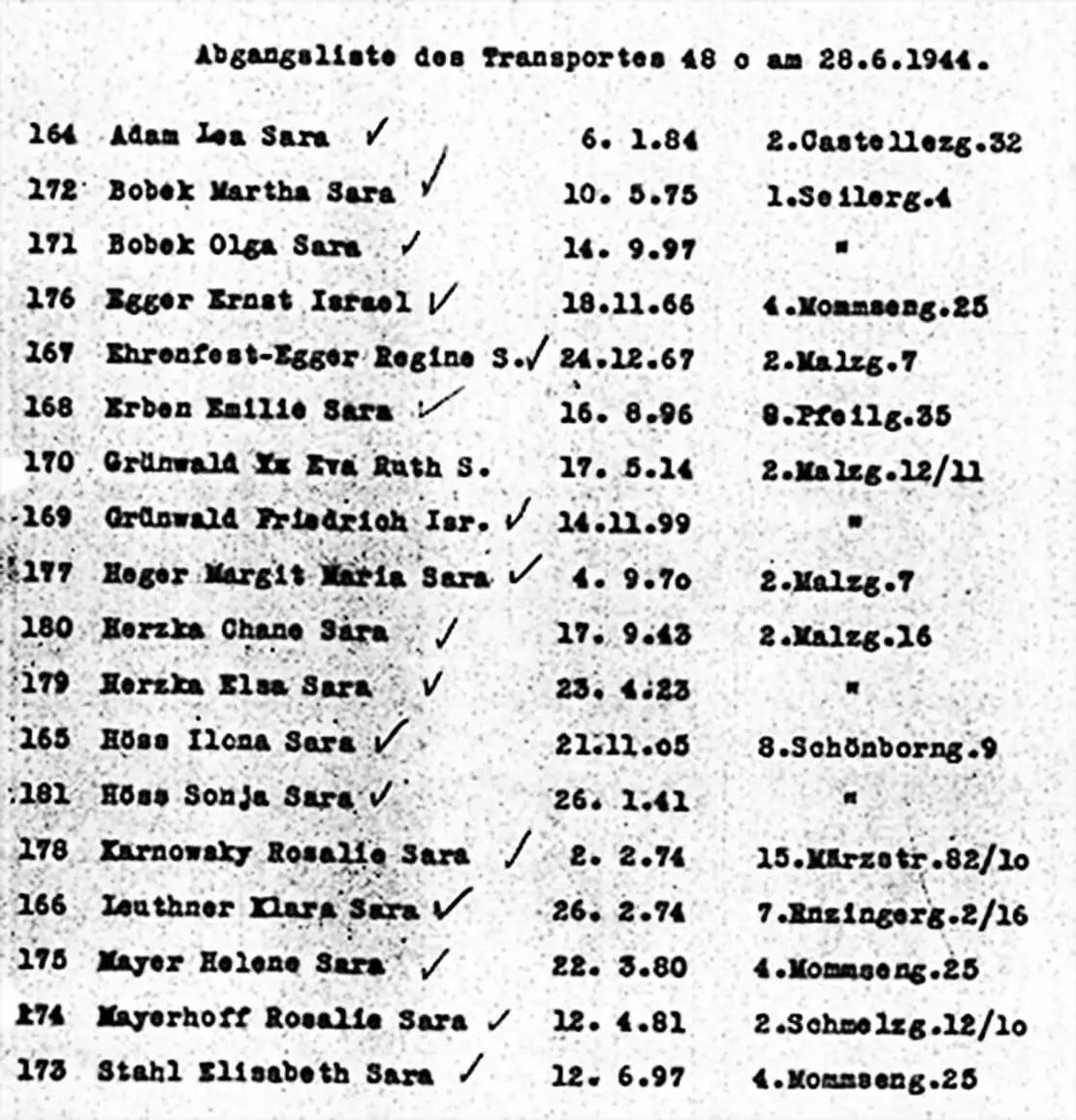

Ernst Joseph Egger und seine Frau Fanny Egger, geboren am 12. Juli 1870, sind die Eigentümer des Hauses Mommsengasse 25. Sie leben an der Adresse, bis die Gestapo 1944 das ältere Ehepaar aufgrund ihrer jüdischen Herkunft abholt. Fanny wird in der Rossauer Kaserne inhaftiert, wo sie wenig später infolge von Misshandlungen durch die Bewacher:innen stirbt. Ernst wird in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und am 9. Dezember 1944 ermordet. Die beiden Töchter des Paares, Elisabeth und Marianne werden ebenfalls abgeholt und deportiert. Marianne überlebt die Shoa, Elisabeth hingegen wird in Auschwitz ermordet.

Spurensuche

Wenn man sich dem Haus Mommsengasse 25 heute nähert, so bietet sich auf den ersten Blick das Bild eines Mehrfamilienhauses, wie es viele gleichartige Gebäude aus der Zeit um 1900 in Wien gibt. An der offenbar unauffälligen Fassade und im Innenbereich des Gebäudes befinden sich jedoch ungewöhnliche Elemente, die erst auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Das erste der Elemente ist eine Faust, die mehrere Blitze umklammert. Dieses Detail befindet sich über dem dreiflügeligen Fenster der Wohnung im Mezzanin.

Die zweite Auffälligkeit ist die wiederkehrende Initiale „E“. Diese Initiale ist sowohl über der Eingangstüre als auch im Eingangsbereich sehr prominent abgebildet, ein unheimliches Echo der Präsenz und des Einflusses des ursprünglichen Eigentümers Ernst Eggers auf die Gestaltung und den Bau des Gebäudes.

Das dritte Nachweis für das Selbstverständnis der Familie Egger für ihre Leistungen ist für die Besucher:innen auf den ersten Blick nicht sichtbar. Es befindet sich im Innenhof des Gebäudes. Dort ist an einer der Hausmauern ein neoklassizistischer Fries montiert, der wahrscheinlich von einem älteren Gebäude stammt, aber für die Mommsengasse 25 ausgewählt worden ist, um im Sinne des Bauherrn etwas Besonderes, Persönliches und Wichtiges zu vermitteln. Der Fries stellt den Mythos von Prometheus dar, der den Menschen auf der Erde das Feuer bringt. In dieser Göttersage wird das Leben der Menschen durch den Zugang zu Licht und Wärme verändert, so wie das Österreichische Kaiserreich durch die Elektrifizierung seiner Straßen und Häuser verändert wurde.

Die drei genannten bautechnischen Details sind als bewusste und zielgerichtete Entscheidungen des Bauherrn Ernst Eggers zu verstehen, um die Leistungen seiner Familie zu kennzeichnen und auf die vielfältigen Vorteile, die die Elektrifizierung dem Land bringen, hinzuweisen.

Die Leistungen der Eggers sind heute zum Großteil vergessen bzw. lediglich als Fußnote in die Geschichte aufgenommen worden. Das Faktum des Vergessens zeigt einmal mehr, wie „erfolgreich“ die Nationalsozialisten bei der Auslöschung des Lebens und der Beiträge jüdischer Intelligenz und Produktivität gewesen sind. Umso wichtiger wäre es, solche Spuren jüdischen Lebens wie den Fries und die Fassadenelemente unter besonderen Schutz zu stellen bzw. entsprechend auszuweisen. Es wäre ein zumindest kleiner öffentlicher Hinweis auf die Bedeutung der Familie Egger für die industrielle Entwicklung Österreichs zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Literaturnachweis

Amalthea – Wer einmal war A–K (2024). Online verfügbar unter https://amalthea.at/produkt/wer-einmal-war-a-k/, zuletzt aktualisiert am 14.09.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Arolsen Archives (2024): Entdecke die Dokumente der Arolsen Archives | 121140483 - Transport 48c: Deportation von Wien nach Theresienstadt, 28.06.1944. Online verfügbar unter https://collections.arolsen-archives.org/de/archive/1-2-1-1_121140483, zuletzt aktualisiert am 14.09.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Dr. Ernst von Klarwill – lca-blog (2024). Online verfügbar unter https://blogs.fu-berlin.de/lootedculturalassetsblog/tag/dr-ernst-von-klarwill/, zuletzt aktualisiert am 28.09.2024, zuletzt geprüft am 28.09.2024.

Egger, Béla (2024). Online verfügbar unter https://apis.acdh.oeaw.ac.at/person/85603, zuletzt aktualisiert am 18.09.2024, zuletzt geprüft am 18.09.2024.

Egger, Ernst, Lexikon Provenienzforschung (2024). Online verfügbar unter https://www.lexikon-provenienzforschung.org/egger-ernst, zuletzt aktualisiert am 14.09.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Nextroom-Architektur (2024): Architekturzentrum Wien. Online verfügbar unter https://www.architektenlexikon.at/de/621.htm, zuletzt aktualisiert am 06.08.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Kastel, Ingrid; Kristan, Markus; Kirner-Mühlbacher; Ulrike; Seidl, Christina (1993): Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien; II. bis IX. und XX. Bezirk. Unter Mitarbeit von Wolfgang Czerny, Robert Keil, Andreas Lehne, Inge Podbrecky, Roy Rainer, Ulrike Steiner und Eckart Vancsa. Horn, Wien: Verlag Berger. Online verfügbar unter https://permalink.obvsg.at/AC00766021.

Meldezettel: Ernst Egger, geboren 18.11.1866 (14.09.2024), 2.5.1.4.K11.Egger Ernst.18.11.1866. WAIS - Wiener Archivinformationsystem - Tektonik. Online verfügbar unter https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/image.xhtml?id=095bd9e358649989b0d9e25e701ed3f7, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Sammlung Ernst Egger, Proveana (2024). Online verfügbar unter https://www.proveana.de/de/sammlung/sammlung-ernst-egger, zuletzt aktualisiert am 14.09.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Steinitz, Leo(pold) (2024). Online verfügbar unter https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Steinitz_Leo_1868_1942.xml, zuletzt aktualisiert am 14.09.2024, zuletzt geprüft am 14.09.2024.

Technisches Museum Wien (2024). Online verfügbar unter https://www.technischesmuseum.at/, zuletzt aktualisiert am 24.09.2024, zuletzt geprüft am 24.09.2024.

Theodor Mommsen (2024). Online verfügbar unter https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Theodor_Mommsen, zuletzt aktualisiert am 28.09.2024, zuletzt geprüft am 28.09.2024.

Wien, Stadt (2024): Stadtplan Wien. Online verfügbar unter https://m.wien.gv.at/stadtplan/#base=karte&zoom=14&lat=48.1993&lon=16.34327, zuletzt aktualisiert am 28.09.2024, zuletzt geprüft am 28.09.2024.

Wien Kulturgut (2024). Online verfügbar unter https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/, zuletzt aktualisiert am 28.09.2024, zuletzt geprüft am 28.09.2024.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Lieber Herr Wagensommerer, wir leiten Ihre Nachricht gerne an die Autor:innen des Beitrags weiter! Liebe Grüße aus der Redaktion

Vielen Dank für diesen Artikel. Bela Bernhard Egger war Ehrenbürger von Christofen.

Ich vermute, dass die Familie auch ein Anwesen in Christofen hatte. Sie gehörten somit zu den "Pionieren" der Sommerfrische in Neulengbach und Umgebung. Christofen (heute St. Christophen) ist Teil der Stadtgemeinde Neulengbach. Ich konnte leider keine e-Mailadresse von Franz David Eschner ausfindig machen, um ihm diese Zeilen zukommen zu lassen. Da ich ziemlich schwerhörig bin, kann ich nicht telefonieren. Mit freundlichen Grüßen aus der Wieden G. Wagensommerer

Höchst spannend - und unglaublich, dass es hier keine entsprechende Würdigung gibt. Vielen Dank für dieses Stück Geschichte, das somit dem Vergessen entrissen wird.

(Wie immer) Top Info, ideal verortet, vielen Dank!