Gefangene im Anhaltelager Wöllersdorf, 1934, ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Hauptinhalt

Wie man eine Demokratie demontiert: Dritter Schritt

„Diesen Elementen sagen wir die Vernichtung an“

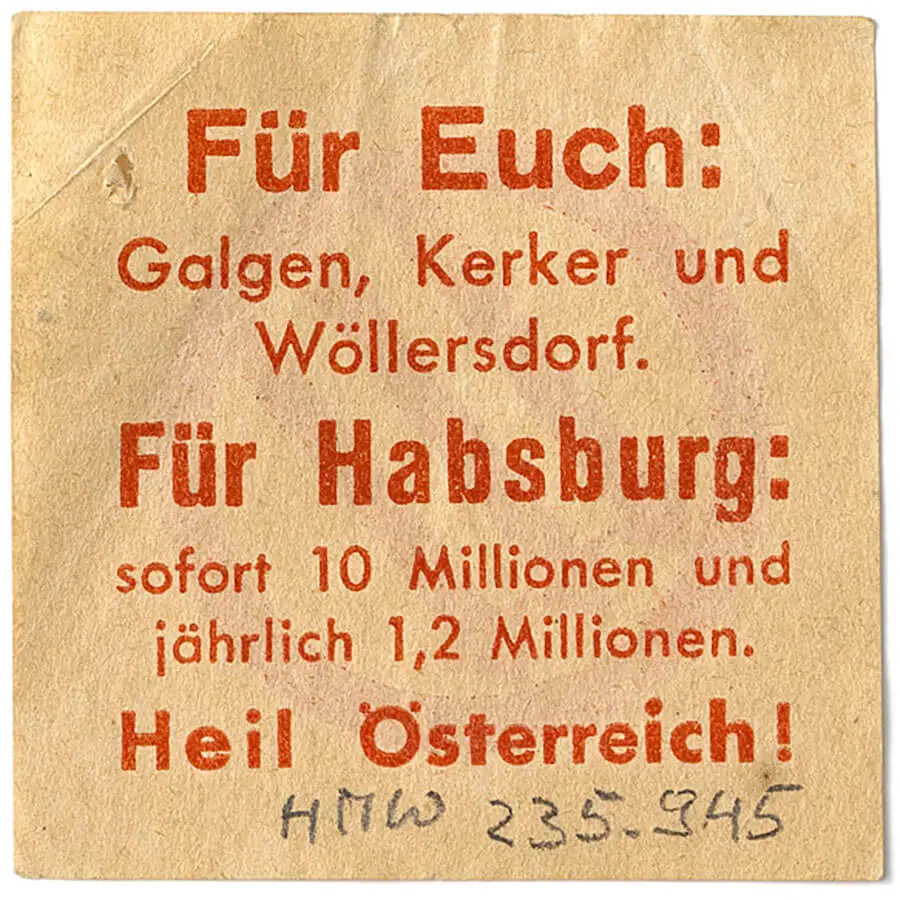

Während des Katholikentages hatte die Regierung die Gelegenheit genutzt, ihre antimodernistische Ideologie breit zu kommunizieren und ihre Anhänger:innenschaft auf eine weitere Verschärfung der Gangart gegen Demokratie und Opposition einzuschwören. Es folgten nun Maßnahmen, die noch viel unmittelbarer Gewalt androhten und ausübten. Mit der Regierungsumbildung vom 21. September 1933 entledigte sich Bundeskanzler Dollfuß der letzten kritischen Stimmen innerhalb der Regierung, wie jene des Vizekanzlers Franz Winkler vom Landbund, der durch den Heimwehrführer Emil Fey ersetzt wurde. Ein Streitpunkt war die Errichtung von Anhaltelagern. Zwei Tage später erfolgte die Verordnung betreffend die „Verhaltung sicherheitsgefährlicher Personen zum Aufenthalte in einem bestimmten Orte oder Gebiete.“ Durch die Möglichkeit einer vorbeugenden Haft wurde der bis dahin grundrechtlich garantierte Schutz der persönlichen Freiheit aufgehoben. Durch Anhaltung nach Ablauf einer gerichtlichen Strafe konnte die Haft auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Als erstes und größtes Anhaltelager wurde die stillgelegte k.u.k. Munitionsfabrik Wöllersdorf in Niederösterreich eingerichtet. Ab Oktober 1933 wurden hier vor allem NSDAP- und KPÖ-Mitglieder interniert, nach den Februarkämpfen auch hunderte sozialdemokratische Funktionär:innen.

Am 10. November erfolgte eine Kundmachung der Regierung, die die „Verhängung der Todesstrafe wegen der Verbrechen des Mordes, der Brandlegung und der öffentlichen Gewalt durch die boshafte Beschädigung fremden Eigentums“, ermöglichte. Anders als bei den meisten Maßnahmen zwischen März 1933 und Februar 1934 griff die Regierung bei der Einführung der Todesstrafe nicht auf eine Notverordnung zurück, sondern umging das in der Verfassung von 1920 verankerte Verbot der Todesstrafe durch den Rückgriff auf den Standrechtsparagraphen aus der Monarchie. Anlass war ein nationalsozialistischer Terroranschlag gewesen, präventiv richtete sich die Maßnahme vor allem gegen einen möglichen bewaffneten Widerstand der Sozialdemokratie. Vor dem Februar 1934 kam es zu zwei Verurteilungen. Ein zum Tode verurteilter Bauernsohn aus Oberösterreich, der seine Geliebte ermordet hatte, wurde begnadigt. Bei Peter Strauß, einem Landstreicher, der in der Steiermark eine Scheune angezündet hatte, ohne dass Menschen zu Schaden gekommen waren, leitete Justizminister Schuschnigg das Gnadengesuch nicht weiter. Die unterschiedliche Behandlung erfolgte aus politischem Kalkül, einerseits um Härte zu demonstrieren, andererseits um eine wichtige Gruppe wie die Bauern nicht zu brüskieren. Peter Strauß wurde am Würgegalgen hingerichtet. Sein Tod, so Werner Anzenberger, empörte dennoch viele. Der Vorwurf der Klassenjustiz wurde erhoben, war doch davor ein Frauenmörder begnadigt worden. Ein Mühlviertler Spottvers aus dieser Zeit kommentierte das so: „Bauernbuam bringts Menscha um, da Miklas schickt d´Begnadigung, zünds oba jo kann Stadl an, weil dann kemmts dran!“

Im Herbst 1933 stand die sozialdemokratische Partei, nachdem sie ein halbes Jahr lang „Zurückhaltung“ und „Selbstbeherrschung“ geübt hatte, wie das Otto Bauer als Taktik vorgegeben hatte, am Rande der Spaltung. Bauer setzte auf gemäßigte bürgerliche Kräfte, die er vom Faschismus abzuhalten und zu Parlamentarismus und Demokratie zurückzuführen hoffte.

Bereits im April hatte der sozialdemokratische Verwaltungs- und Verfassungsexperte Robert Danneberg, der seit der Ausschaltung des Parlaments verstärkt in der Partei hervorgetreten war, ein Bekenntnis zur Demokratie abgegeben, das nicht ohne Selbstkritik war: „Heute sehen wohl alle, was die Demokratie für die Arbeiterklasse bedeuten kann. Heute verstehen wir alle es besser als früher, daß auch das schlechteste Parlament besser ist als jedwede Diktatur.“ Am außerordentlichen und retrospektiv letzten Parteitag am 14. Oktober 1933 formierten sich zwei Flügel in der Partei. Ein linker Flügel forderte ein offensives Vorgehen gegen die diktatorische Regierung, ein rechter noch weitere Zugeständnisse.

Der Parteiführung um Otto Bauer und Karl Seitz gelang es noch einmal, mit Kompromissen die Wogen etwas zu glätten und die Partei auf ihre Taktik einzuschwören: mit Blick auf NS-Deutschland einem Kampf mit der Regierung weiter auszuweichen und für die Demokratie zu werben. Die Forderung nach einem Anschluss an Deutschland wurde auf diesem Parteitag aus dem Parteiprogramm gestrichen. Die Leiterin der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien, Käthe Leichter, zählte zu den Exponent:innen des linken Flügels. Sie sah im Entfachen „sozialistischer Leidenschaften“ die „beste Abwehr des Faschismus“, kritisierte die Partei für ihre defensive Taktik, die sie als „Lähmung“ bezeichnete, war sich gleichzeitig aber als Sozialwissenschaftlerin der Schwierigkeiten bewusst, das durch Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit „ökonomisch zerklüftete Proletariat“ zu mobilisieren.

Zum Jahreswechsel hin gab es – zumindest leichte – Indizien, dass eine Zusammenarbeit der Regierung mit der Sozialdemokratie doch noch möglich sein könnte. Hoffnung in diese Richtung nährte eine Rede des christlichsozialen Bauernvertreters Johann Fischer im Niederösterreichischen Landtag am 14. Dezember 1933, in der er sich offen gegen Faschismus und Diktatur stellte und eine Mitsprache für die Bauern forderte: „deshalb sind und bleiben wir Demokraten“. Die Aufgeschlossenheit der sozialdemokratischen Führung für einen „Ständestaat“ war auch eine Antwort auf eine Weihnachtsrede von Dollfuß, die am 24. Dezember 1933 in der Reichspost abgedruckt wurde, in der er zwischen „Autorität“, die er als eine Art natürliche Notwendigkeit für das Regieren verteidigte, und einer „Gleichschaltung“, die der österreichischen „Eigenart“ fremd sei, unterschied. Gut einen Monat später legte der sozialdemokratische Parteirat nach und signalisierte seine Zustimmung zu einer Verfassungsreform, vorausgesetzt, diese würde auf verfassungsmäßigem Weg und unter Einhaltung des gleichen und allgemeinen Wahlrechts zustande kommen.

Zu diesem Zeitpunkt war Dollfuß, wohl in wechselseitiger Abhängigkeit mit den faschistischen Heimwehren, bereits wieder auf Konfrontations- und Eskalationskurs und bezeichnete auf einer Versammlung des Freiheitsbundes die Sozialdemokrat:innen als „die Vaterlandsverräter und marxistischen Volksverführer“. Sicher nicht zufällig am selben Tag drohte Heimwehrführer Starhemberg auf der „Führertagung“ der niederösterreichischen Heimwehren allen Demokrat:innen im Land: „Wir Heimatschützer sind dazu da, um die Freiheit und Unabhängigkeit Oesterreichs zu erhalten, um die fascistischen Ideen durchzusetzen, nicht aber, um einen demokratischen Staat zu erhalten. Dabei ist es gleichgültig, ob sich die Träger der Demokratie unter der marxistischen Ballonmütze, hinter dem liberalen Mäntelchen oder hinter der Maske der christlichsozialen Partei verstecken.“ Und er endete damit: „Diesen Elementen sagen wir die Vernichtung an, auch wenn sie das rotweißrote Bändchen tragen.“

Dollfuß’ politische Legitimation für diktatorische Maßnahmen dürfte um den Jahreswechsel 1933/34 trotz sich ständig steigernder Propaganda auch im eigenen Lager verstärkt Risse bekommen haben. Wie sollte längerfristig erklärt werden, dass die mit offenem Terror agierenden Nationalsozialisten nicht gefährlicher wären als die stets neue Angebote für eine Zusammenarbeit unterbreitende Sozialdemokratische Partei? Auch der Blick nach Deutschland entsetzte längst nicht mehr nur die politische Linke, wie eine Artikelserie in der christlichsozialen Reichspost Anfang Februar 1934 zeigt, in der sie – wie mit einer fremden Zunge – den Verlust der Grund- und Freiheitsrechte, insbesondere der Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland beklagte. Und wie sollte ein Zusammengehen der Idee eines „christlichen Ständestaats“ als neue, genuin österreichische Staatsform – so nebulos auch immer sich diese darstellte – mit der offenen Forderung der Heimwehren nach einem faschistischen Staat kommuniziert werden? Am 5. Februar 1934 äußerte Dollfuß eine wohl in erster Linie nur ihm selbst dienende „Überzeugung“, die in ihrer eigenwilligen Logik nach einer Zauberformel klingt. Demnach würden […] die Nationalsozialisten nichts mehr [fürchten] als irgendeine Aktion gegen links, da eine drohende Haltung der Sozialdemokraten die stärkste Stütze für die nationalsozialistische Propaganda bilde. Die Bekämpfung einer drohenden Gefahr von links stelle sich daher gleichzeitig als eine Maßregel gegen die Nationalsozialisten dar.

Bereits zwei Tage davor, am 3. Februar 1934 war Alexander Eifler, Stabschef des Republikanischen Schutzbundes und nach Julius Deutsch die Nummer zwei in der sozialdemokratischen Wehrorganisation, verhaftet worden. Als Grund wurden Waffen- und Sprengmittelfunde in Schwechat angegeben, wie die Arbeiter-Zeitung zu verlautbaren gezwungen worden war. Am 8. Februar fand in der sozialdemokratischen Parteizentrale eine Hausdurchsuchung statt, wobei auch die parlamentarische Immunität der Abgeordneten verletzt wurde. Nach Eifler wurden in diesen Tagen zahlreiche Schutzbundfunktionäre verhaftet, unter ihnen nahezu alle Kreis- und Bezirksleiter in Wien.

Die Hausdurchsuchungen und Verhaftungen waren Teil einer seit Wochen geführten Offensive von Heimwehren und Regierung gegen die letzten noch intakten demokratischen Institutionen und Freiheitsrechte. Dazu zählten insbesondere die gewählten Landtage und Landeshauptleute (unter ihnen mit Karl Seitz in Wien auch ein Sozialdemokrat), die Gemeinderäte und die politischen Parteien. Auch wurde der Druck auf die oppositionelle Presse weiter erhöht und am 20. Jänner neuerlich für zwei Monate ein Verbreitungsverbot über die Arbeiter-Zeitung verhängt. Damit konnte die Zeitung nur über den Postweg verbreitet werden, was erhebliche Mehrkosten verursachte. In seiner im tschechoslowakischen Exil erschienenen Broschüre über den Bürger:innenkrieg 1934 identifizierte Julius Deutsch, Mitbegründer und Obmann des Republikanischen Schutzbundes, eindeutig Emil Fey als Schlüsselfigur.

Der Wiener Heimwehrführer und Vizekanzler habe, so Deutsch, „planmäßig auf den Zusammenstoß“ mit der Sozialdemokratie hingearbeitet. Engelbert Dollfuß, bereits von „jener Besessenheit von Diktatoren“ erfasst, „die sie Vernunftgründen unzugänglich macht“, sei dessen „festem Zugriff“ erlegen. Für Deutsch zielten die dem Bürger:innenkrieg unmittelbar vorausgehenden Aktionen der Heimwehrführer Fey und Starhemberg darauf ab, Dollfuß sowohl von einer Verständigung mit den Nationalsozialist:innen wie auch den Sozialdemokrat:innen abzuhalten und so Tatsachen für einen faschistischen Staat nach italienischem Vorbild zu schaffen. Die Heimwehren hatten ausgehend von Tirol ab Ende Jänner 1934 mit Aufmärschen und Ultimaten die autoritäre Umgestaltung der Landesregierungen gefordert.

Am 6. Februar überbrachte eine Delegation von Heimwehrleuten ihre Forderungen an den oberösterreichischen Landeshauptmann Schlegel, der als Befürworter einer Zusammenarbeit mit SDAP, Großdeutschen und Landbund galt. Er warnte Dollfuß und Miklas mehrmals vor einer Eskalation, nicht zuletzt nachdem ihm der oberösterreichische Schutzbundführer Richard Bernaschek angekündigt hatte, im Fall von Hausdurchsuchungen den Befehl zum Widerstand zu geben. Mit den Worten „Wir gehen nicht mehr zurück“ – ließ Bernaschek das auch am 11. Februar 1934 den sozialdemokratischen Parteivorstand wissen. Als die Exekutive, durch Telefonate und abgefangene Telegramme alarmiert, dennoch – oder gerade deshalb – am 12. Februar das Hotel Schiff in Linz, den Sitz der sozialdemokratischen Landesparteizentrale stürmte, setzten sich die Schutzbündler zur Wehr.

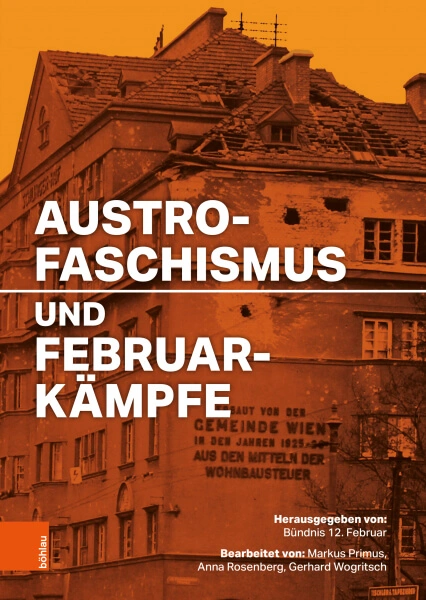

Diese mehrteilige Serie basiert auf dem Beitrag „Der Weg in den Februar“ aus dem soeben erschienenen Buch „Austrofaschismus und Februarkämpfe“ (Böhlau Verlag), herausgegeben vom „Bündnis 12. Februar“. Neben dem einführenden Text von Bernhard Hachleitner und Werner Michael Schwarz versammelt der Band Beiträge von 19 Autor:innen zu historischen, politikwissenschaftlichen, juristischen und kulturellen Aspekten.

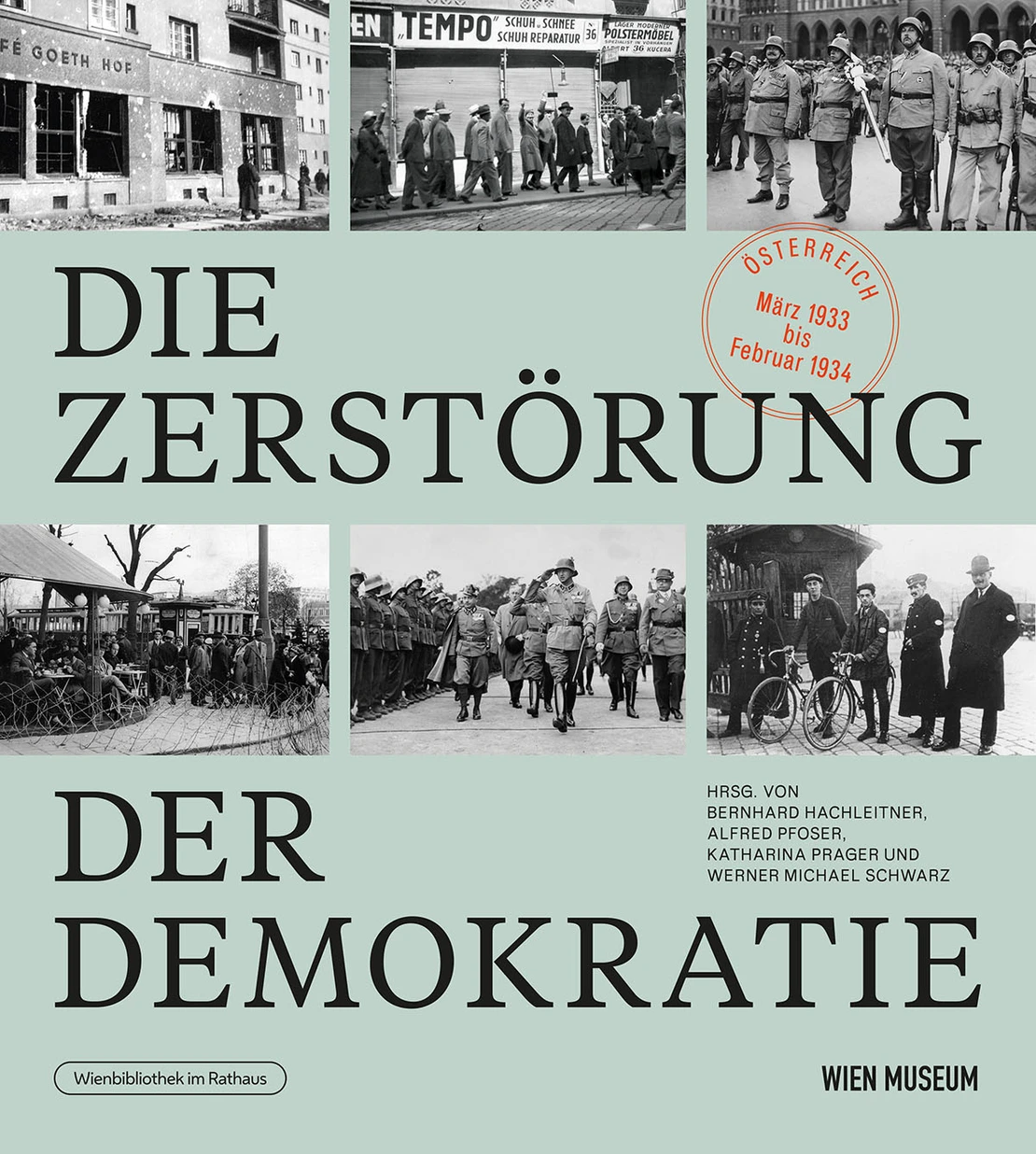

Ein Standardwerk zum Thema ist die Begleitpublikation zur Ausstellung Die Zerstörung der Demokratie. Österreich, März 1933 bis Februar 1934, die von Bernhard Hachleitner, Alfred Pfoser, Katharina Prager und Werner Michael Schwarz herausgegeben wurde (Residenz Verlag) und digital hier frei downzuloaden ist.

Einen Auszug aus dem einführenden Text gibt es im Wien Museum Magazin.

Quellen

Anzenberger, Werner: Todesstrafe, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz, 2023, S. 223–227.

Deutsch, Julius: Der Bürgerkrieg in Österreich. Eine Darstellung von Mitkämpfern und Augenzeugen, Karlsbad 1934

Dvořak, Paul: „[…] für diese Partei leben wir“: der außerordentliche Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei im Oktober 1933, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz, 2023, S. 208-212.

Fiala, Josef: Die Februarkämpfe 1934 in Wien Meidling und Liesing. Ein Bürgerkrieg, der keiner war. Phil. Diss., Wien 2012.

Hachleitner, Bernhard/Schwarz, Werner Michael: Verhaftungen und Hausdurchsuchungen, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz, 2023, S. 234–239.

Pelinka, Anton: Faschismus? Zur Beliebigkeit eines politischen Begriffs, Wien 2022.

Pfoser, Alfred: Der Heimwehrputsch und die Februarkämpfe, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz. 2023, S. 231–233.

Rásky, Béla: Mit dem Rücken zur Wand: Die Februarkämpfe 1934, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz, 2023, S. 246–269.

Schölnberger, Pia: Verordnung über Errichtung von Anhaltelagern, in: Hachleitner/Pfoser/Prager/Schwarz, 2023, S. 204–207.

BGBl 431/1933, in: BGBl 1933, S. 1081.

Kundmachung über Verhängung der Todesstrafe, 10. November 1933, Wienbibliothek im Rathaus, P-234258.

Ministerratsprotokoll Nr. 920 vom 5. Februar 1933, in: Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik, Kabinett Dollfuß, Bd. 5, 1984, S. 538f

Die Rede Dannebergs, in: Arbeiter-Zeitung, 16. April 1933, S. 2f, hier S. 2.

Bauer, Otto: Um die Demokratie, in: Der Kampf 7 (Juli 1933), S. 2.

Leichter, Käthe in: Der Kampf, November 1933, S. 446–452

Die Budgetdebatte im niederösterreichischen Landtag, in: Neues Wiener Tagblatt, 15. Dezember 1933, S. 4.

Dollfuß, Engelbert: Unser Weg in die neue Zeit, in: Reichspost, 24. Dezember 1933, S. 1.

An unsere Leser!; Die Antwort der Partei; Was unserer Leser beachten müssen; Die Montagblätter fälschen den sozialdemokratischen Beschluß, alle in: Arbeiter-Zeitung, 22. Jänner 1934, S. 1.

Der Parteirat antwortet, in: Arbeiter-Zeitung, 29. Jänner 1934, S. 1.

Vom Tage. Nicht mit den „marxistischen Volksverführern“, in: Arbeiter Zeitung, 30. Jänner 1934, S. 2.

Starhembergs Bedingungen, in: Arbeiter Zeitung, 30. Jänner 1934, S. 3.

Die Lage der Katholiken im neuen Deutschland, in: Reichspost, 2. Februar 1934, S. 1f; 4. Februar 1934, S. 2f; 6. Februar 1934, S. 2f; 8. Februar 1934, S. 2f.

Die weiteren Teile dieser Serie:

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare