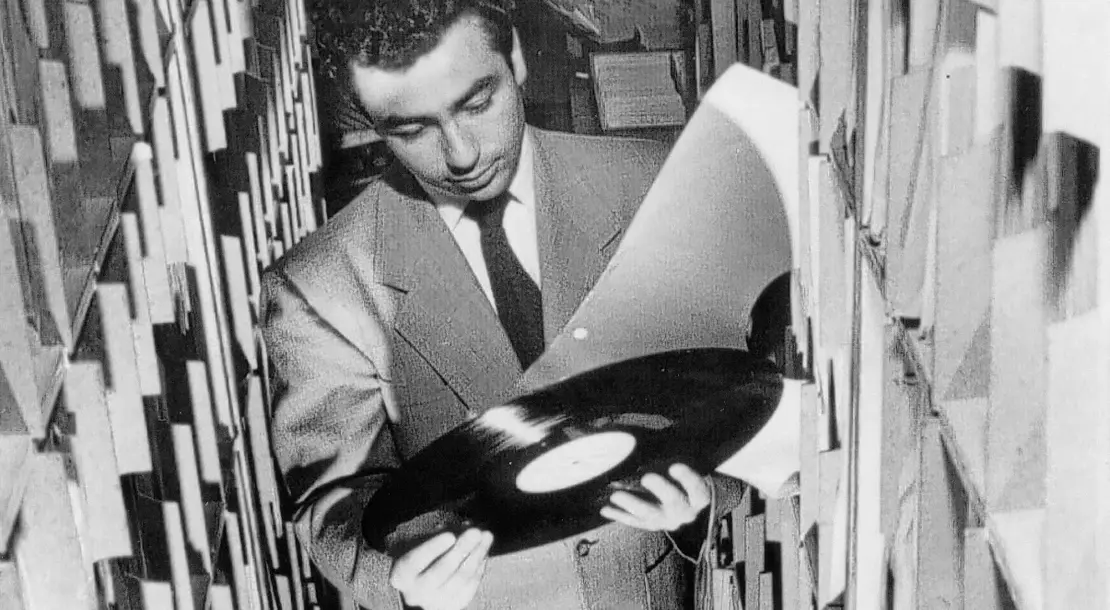

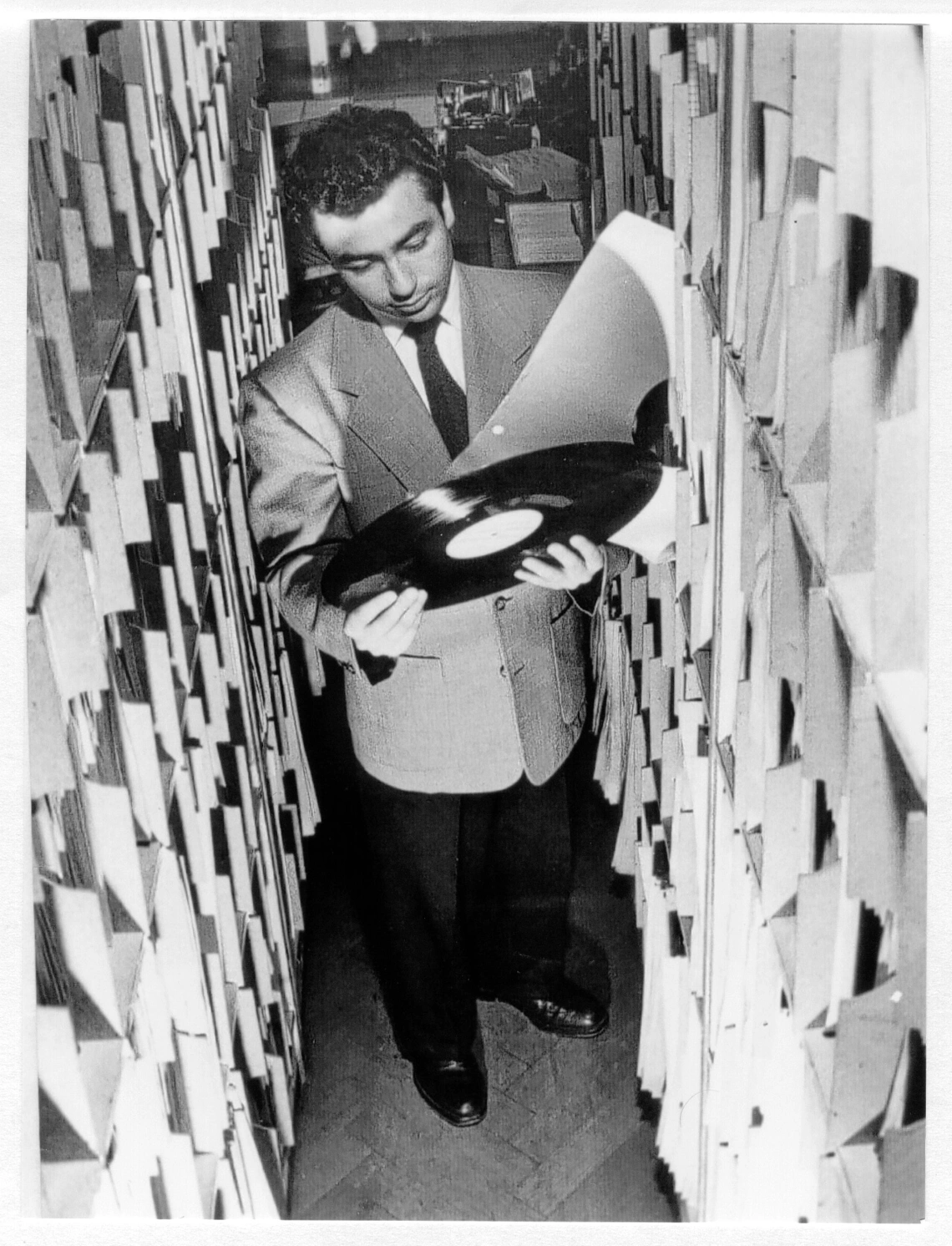

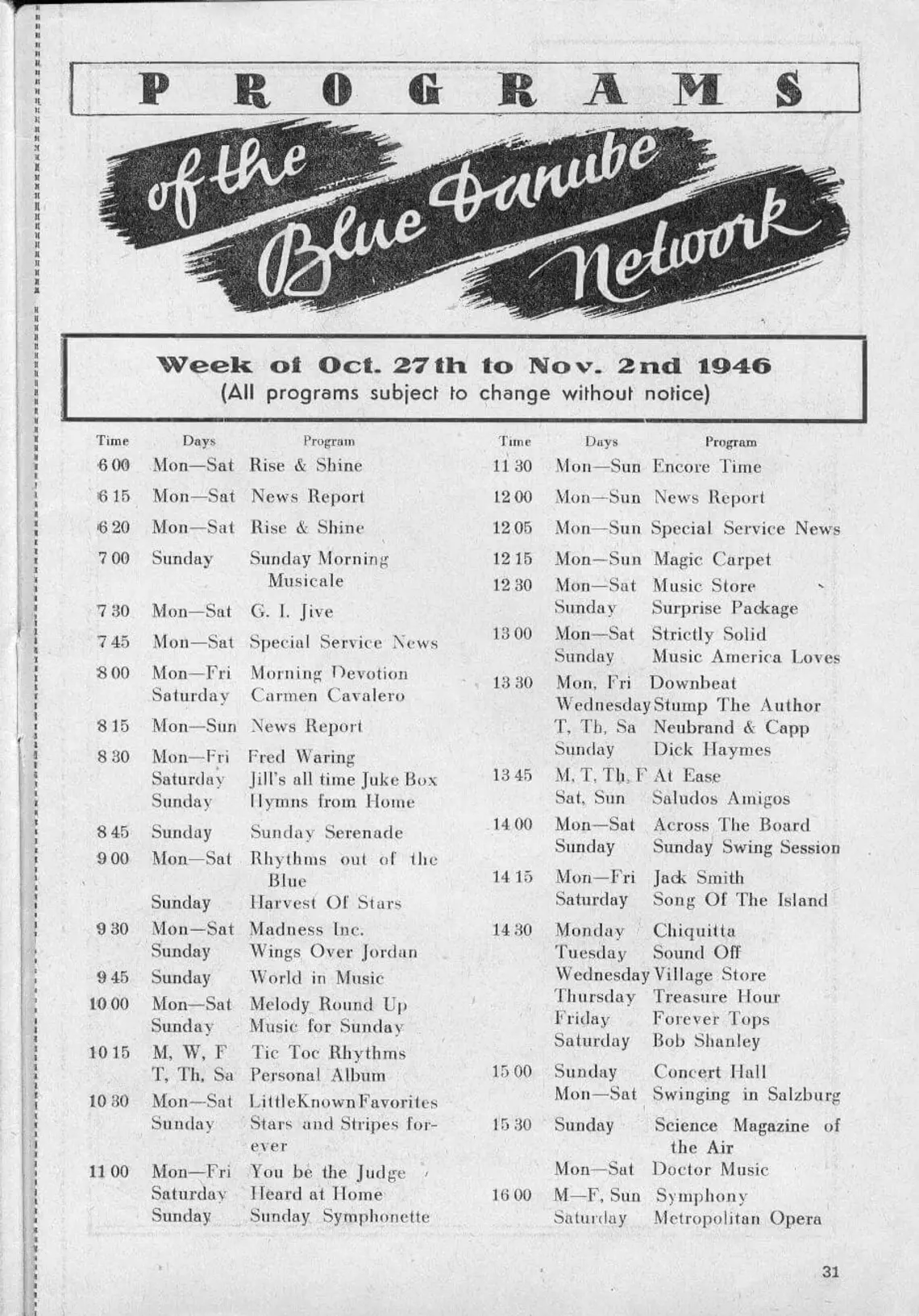

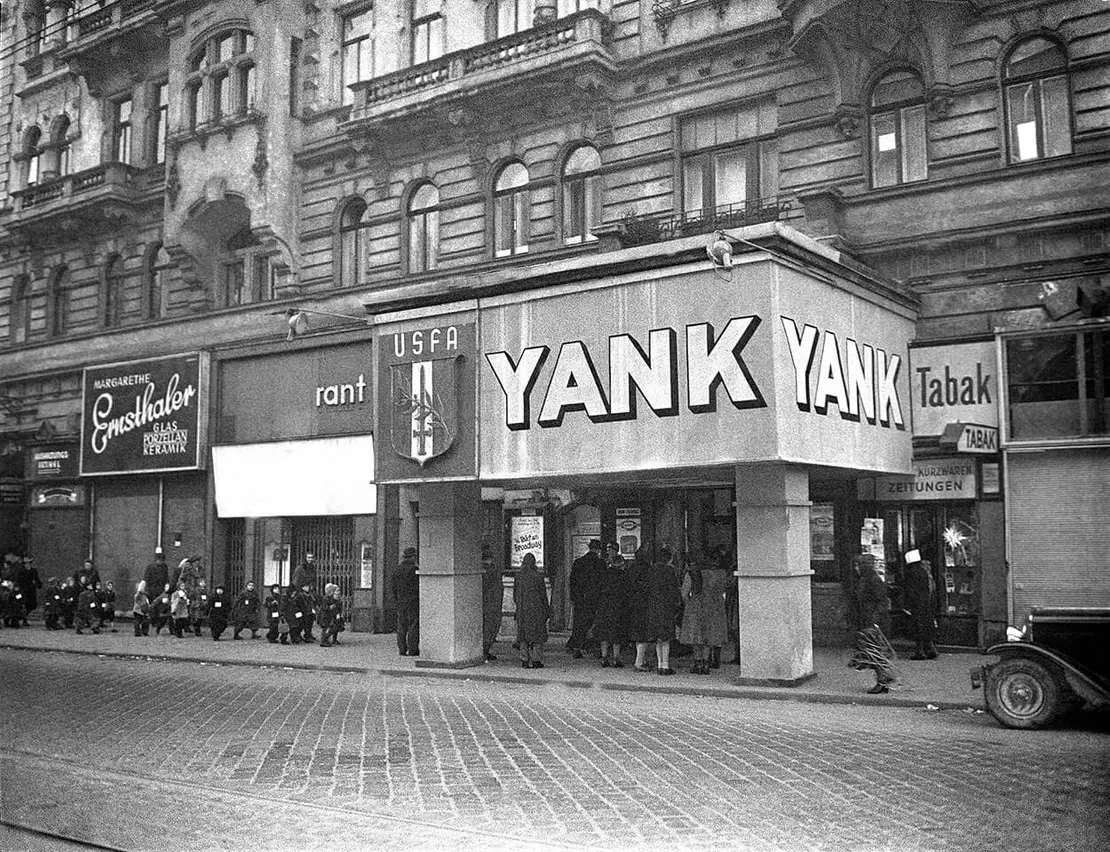

Mickey Kaplan, DJ und Moderator beim Radio „Blue Danube Network“, Privatsammlung Dillmann

Hauptinhalt

Blue Danube Network im besetzten Wien

„Wenn ich allein schon an die Musik denke…“

Im Frühjahr 1945 waren Sie 13 Jahre alt. Wo und wie haben Sie das Kriegsende erlebt?

Das Kriegsende habe ich nicht in Wien erlebt. Mein Bruder und ich waren mit unserer Schulklasse 1944 aufgrund der Luftangriffe auf Wien in ein Kinderlandverschickungslager (KLV-Lager) nach Lunz am See gefahren. Als die Rote Armee immer weiter vorrückte, wurde das Lager 1945 nach Bayern an den Chiemsee verlegt. Befreit wurden wir dort von den Amerikanern. Ein halbes Jahr wussten wir nichts von unseren Eltern und auch sie hatten keine Nachricht von uns. Mein Vater war zu dieser Zeit in Salzburg, wo er schließlich als Musiker für die Amerikaner arbeitete. Dort hat er eine Suchmeldung im lokalen Radiosender aufgegeben. Diesen Aufruf hat unser Lagerführer gehört, der wiederum meine Mutter in Wien kontaktiert hat. So haben wir uns wiedergefunden. Mein Vater hat uns zuerst zu sich nach Salzburg geholt und hat dann eine abenteuerliche Reise im offenen Viehwagon für uns nach Wien organisiert. Ab September 1945 haben wir das Bundesrealgymnasium in der Diefenbachgasse im 12. Bezirk besucht.

Zurück in Wien. Wie haben Sie die Nachkriegszeit in Erinnerung: Wie war Ihre unmittelbare Lebenssituation und wie stand es um die Versorgungslage?

Es war recht unspektakulär. Die Menschen waren damals still und bescheiden. Da und dort prägten Bombenruinen unsere Nachbarschaft in Meidling. Die allgemeine Versorgungslage war schlecht und die Infrastruktur stark zerstört – Wege wurden zu Fuß zurückgelegt. Mein Bruder und ich waren durch das KLV-Lager überhaupt nicht verwöhnt und meine Mutter versuchte sich gut um uns zu kümmern. Viel gab es nicht – überall war Schwarzhandel angesagt. In der Schule erhielten wir mittags eine „Ausspeisung“ von der schwedischen Hilfsorganisation „Rädda Baren“, zumeist eine Milchsuppe mit Nudeln oder Kakao. Eine Freundin meiner Mutter, aus der Schweiz, ließ uns monatlich ein Care Paket zukommen. Das half uns sehr. Meine Großmutter hat Lebensmittel von Verwandten aus Niederösterreich organisiert. Sofern es möglich war, sind die Verwandten mit einem Lastwagen nach Wien gefahren und haben Nahrungsmittel mitgebracht: Mehl, Speck, Fleisch, Wein. Alles war brauchbar, denn man konnte ja auch mit Allem handeln – nichts wurde weggeschmissen. In der Stadt war man ja viel ärmer dran als auf dem Land.

Wie wurde das Kriegsende in Ihrer Familie wahrgenommen?

In diesem Lebensalter ist alles „normal“. Befreit waren wir von den lästigen Hitlergrüßen und vom stramm Stehen, wie es im Lager gefordert war. Meine Eltern waren natürlich schon sehr froh, dass der Krieg endlich vorbei war.

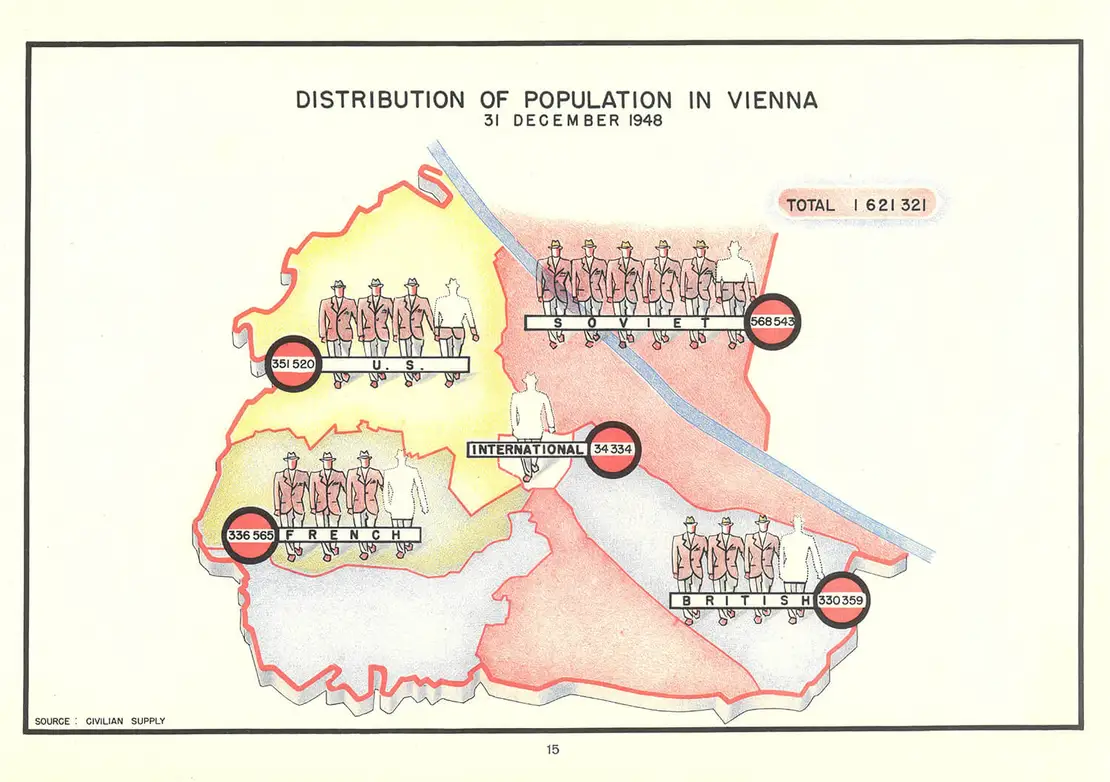

In welcher Besatzungszone waren Sie zuhause?

Wir haben das Glück gehabt, dass im 12. Bezirk die Briten waren. Ihr Hauptquartier hatten sie zuerst im Schloss Schönbrunn. Sie waren nicht sehr präsent – eher zurückhaltend und meistens in der Schönbrunner Kaserne. Wenn man ihnen begegnet ist, waren sie sehr höflich und freundlich. Very british! Die Engländer hatten einen Radiosender für Soldaten in Wien, den ich gehört habe, aber der mich bei weitem nicht so fasziniert hat wie der amerikanische Soldatensender.

Was waren die Unterschiede der Sender und was hat sie begeistert?

Während des Krieges war das Radiohören stark eingeschränkt. Der größte Teil der Sendezeit bestand aus einem Einheitsprogramm für das gesamte Deutsche Reich. Andere Sender vor allem sogenannte „Feindsender“ konnte man zwar mit gewissen Geräten empfangen, allerdings war dies strengstens verboten. Der deutsche Reichssender spielte deutsche Musik – kaum Modernes. Natürlich gab es berühmte Sängerinnen wie Zarah Leander, aber auch ihren Liedern fehlte der gewisse Schwung.

Auch in der Nachkriegszeit war die Radiolandschaft gewissermaßen trübe. Es gab die sogenannte „Russische Stunde“, eine Sendeeinheit auf „Radio Wien“, in der die Russen angepriesen wurden. Gespielt wurde klassische Musik, das hat mich wenig interessiert. Die Nachrichten habe ich mit Vorsicht genossen, weil ich nicht wusste, wie sehr sie politisch beeinflusst waren. Dann gab es auch den offiziellen amerikanischen Sender für die Österreicher:innen „Rot Weiß Rot“ (RWR), den habe ich allerdings eher selten gehört.

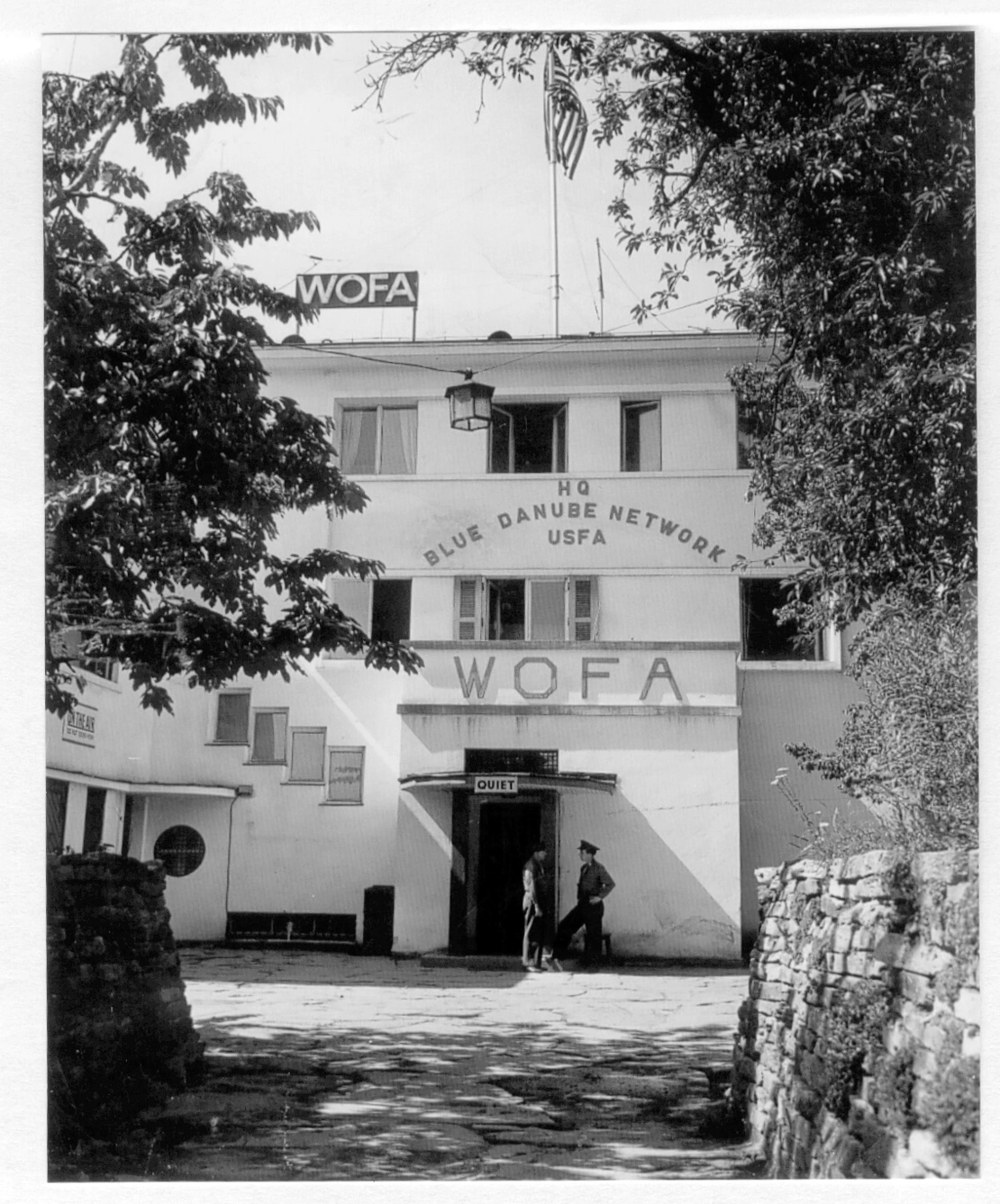

Und dann habe ich Ende 1945 den amerikanischen Soldatensender „Blue Danube Network“ (BDN) entdeckt. Man kann sagen, dass ich zu einem „very loyal Fan“ geworden bin. (lacht) Der Sender war ein Lichtblick für unseren faden Alltag. Es war wie eine neue Welt!

Wie haben Sie von Blue Danube Network (BDN) erfahren?

Es gab keine Werbung für den amerikanischen Soldatensender, denn er war ja nicht für die Bevölkerung gedacht. Es war ein Zufall: Ich dreh das Radio auf und tu ein bisserl herum und dann höre ich: „At 1068 on your radio dial, you are listening to the American radio station in Vienna, WOFA.“ Und dann hab‘ ich gleich meinem Bruder davon erzählt: „Das musst hören!“. Und diese neue Entdeckung hat sich dann schnell in der Schule herumgesprochen.

Was war das Besondere am BDN?

Wenn ich allein schon an die hippe Musik denke: Jazz, Swing, Hillbilly… Es war etwas Neues, es war die Freiheit und Leichtlebigkeit, die uns junge Menschen begeisterten. Das Programm war relaxed, locker – die Moderatoren waren hemdsärmelig, sie spielten flotte Tanzmusik und klopften lässige Sprüche. Die ganze Ausdrucksweise und die ungezwungene Präsentation hat uns fasziniert. Für uns hat es nichts Anderes mehr gegeben, BDN ist unsere Heimat geworden. Der Sender wurde schnell zur wichtigen Informationsquelle für die österreichischen Jazzfans. Auch meine Sammelleidenschaft wurde geweckt – mit meinen Freunden bin ich durch ganz Wien gezogen und habe nach Geschäften gesucht, in denen man amerikanische Schallplatten, Notenblätter und Musikzeitschriften kaufen konnte.

Die Moderatoren – allesamt Besatzungssoldaten, die Zwischenstation in Wien machten – waren die Stars des Senders. Unter ihnen Byron Sanders (der Chefsprecher), Bud Miller (der Allrounder, er war Sportchef und Moderator vieler Unterhaltungssendungen), Bob Abbott, mit „Luncheon Matinee“ und vor allem „Cool Corner“ oder auch Mickey Kaplan (DJ und Sprecher von vielen Sendungen) – mit denen mich über viele Jahre eine gute Freundschaft verbunden hat.

Für viele GIs war die Tätigkeit beim Sender in Wien eine besondere Zeit. Der Krieg war vorüber, sie waren als Soldaten im Auslandseinsatz in einer schönen Stadt, gingen dort einer spannenden Tätigkeit nach und verdienten gutes Geld. Für die in Österreich stationierten GIs verbreitete BDN ein gewisses Heimatgefühl – denn sie konnten Musik aus ihrem Land nun einfach vor Ort im Radio hören.

Was war also das Besondere? Um es mit Bud Miller zu sagen, „All of it, there was not one single day that was not fantastic“.

Mickey Kaplan, DJ und Moderator beim Radio „Blue Danube Network“, Privatsammlung Dillmann

Chefsprecher des „Blue Danube Network“, Byron Sanders, auf Sendung, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Und woher bezog der Sender seine Musik?

Die Musik für den Sender kam wie für alle Stationen des AFN („American Forces Network“) direkt aus Los Angeles. Dort wurden große Schallplatten – ich sage dazu immer „Monsterplatten“, weil sie einen Durchmesser von 16 Zoll haben – die sogenannten „Transcriptions“ hergestellt. Eine weitere wichtige Musikquelle waren die „Victory-Discs“ (kurz „V-Discs“). Diese zwischen 1943 und 1949 in New York hergestellten Schallplatten waren ausschließlich für den militärischen Gebrauch bestimmt. Sie sollten den Soldaten einen Gruß aus der Heimat übermitteln und mit Musik und Unterhaltung die Moral der amerikanischen Truppen stärken. Aber auch herkömmliche Schellackplatten lieferten Musik. Woher der Sender diese bezog, konnten mir meine Freunde vom BDN aber nicht beantworten.

Programm des „Blue Danube Network“, Privatsammlung Dillmann

Das Wien der Besatzungszeit war ja voller Kulturangebote. Haben Sie auch andere Medien oder Veranstaltungen interessiert?

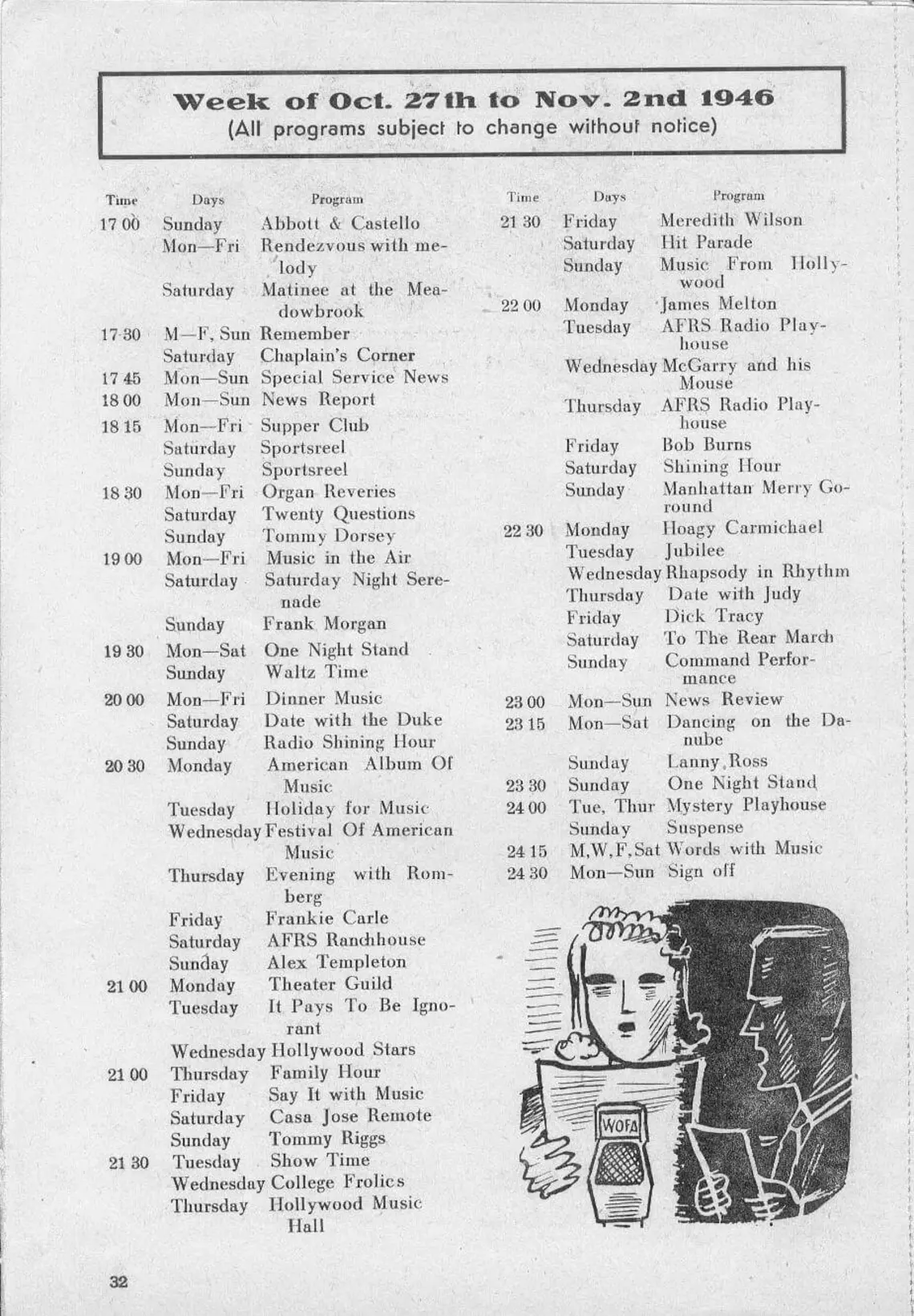

Ins Theater gingen wir recht selten. Aber das Kino haben wir oft besucht – wir haben vor allem eine Unzahl an amerikanischen Filmen, die uns in der Nazizeit vorenthalten wurden, gesehen. Auch viele englische, französische – ich erinnere mich an Filme mit Jean Marais – und russische Filme wie „Wir kommen aus Kronstadt“ oder „Panzerkreuzer Potemkin“ standen am Programm. Oft haben wir uns die Zeit im Amerikahaus (Ecke Kärntnerstraße/Philhamornikerstraße) vertrieben. Dort gab es einen großen Lesesaal mit einer Vielzahl von Zeitschriften und Illustrierten wie das beeindruckende LIVE Magazin, die man vor Ort durchblättern oder auch leihweise mitnachhause nehmen konnte. Auch Schallplatten konnte man sich ausborgen – viele auf Nimmerwiedersehen, aber das war den Amis anscheinend egal. Es gab auch keinen richtigen Mitgliedsausweis, die Administration war recht locker. Gearbeitet haben dort viele Amerikaner:innen mit österreichischen Wurzeln.

Wie haben Sie den Abzug der Alliierten erlebt?

Es war ambivalent. Im Jahr 1955, war ich schon berufstätig und sehr in meiner Arbeit in der Bank involviert und so habe ich die Berichterstattung über den Abzug nur abends im Radio mitverfolgt. Wir waren sehr froh, dass die Russen weg waren. In der russischen Zone war es immer heikel, da hat man nie gewusst woran man ist. Der Abschied von den Amerikanern – und vom BDN – war traurig, wenngleich wir den amerikanischen Sender American Forces Network (AFN) München weiter hören konnten. Den Abzug der Engländer und Franzosen habe ich persönlich kaum beachtet.

Abschließend möchte ich Sie noch fragen, was Ihrer Meinung nach von der Besatzungszeit blieb?

An die Engländer und Franzosen erinnere ich mich in der Rückschau weniger – sie waren auch damals eher unauffällig. Eine gewisse Skepsis gegenüber den Russen ist auch geblieben. Und auf jeden Fall die Musik und der Lebensstil der Amerikaner, sowie das American English – vor allem dank des BDN.

Hinweise:

Mehr zum Sender „Blue Danube Network“ gibt es auf der Fanseite nachzulesen.

Die Ausstellung „Kontrollierte Freiheit. Die Alliierten in Wien“ läuft bis zum 7. September 2025 im Wien Museum und vermittelt ein umfassendes Bild vom kulturellen Angebot im Wien der Besatzungszeit und den damit verbundenen politischen Strategien der Besatzungsmächte.

Die begleitende Publikation ist im Residenz Verlag erschienen und im Shop des Wien Museums sowie im Buchhandel erhältlich.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare