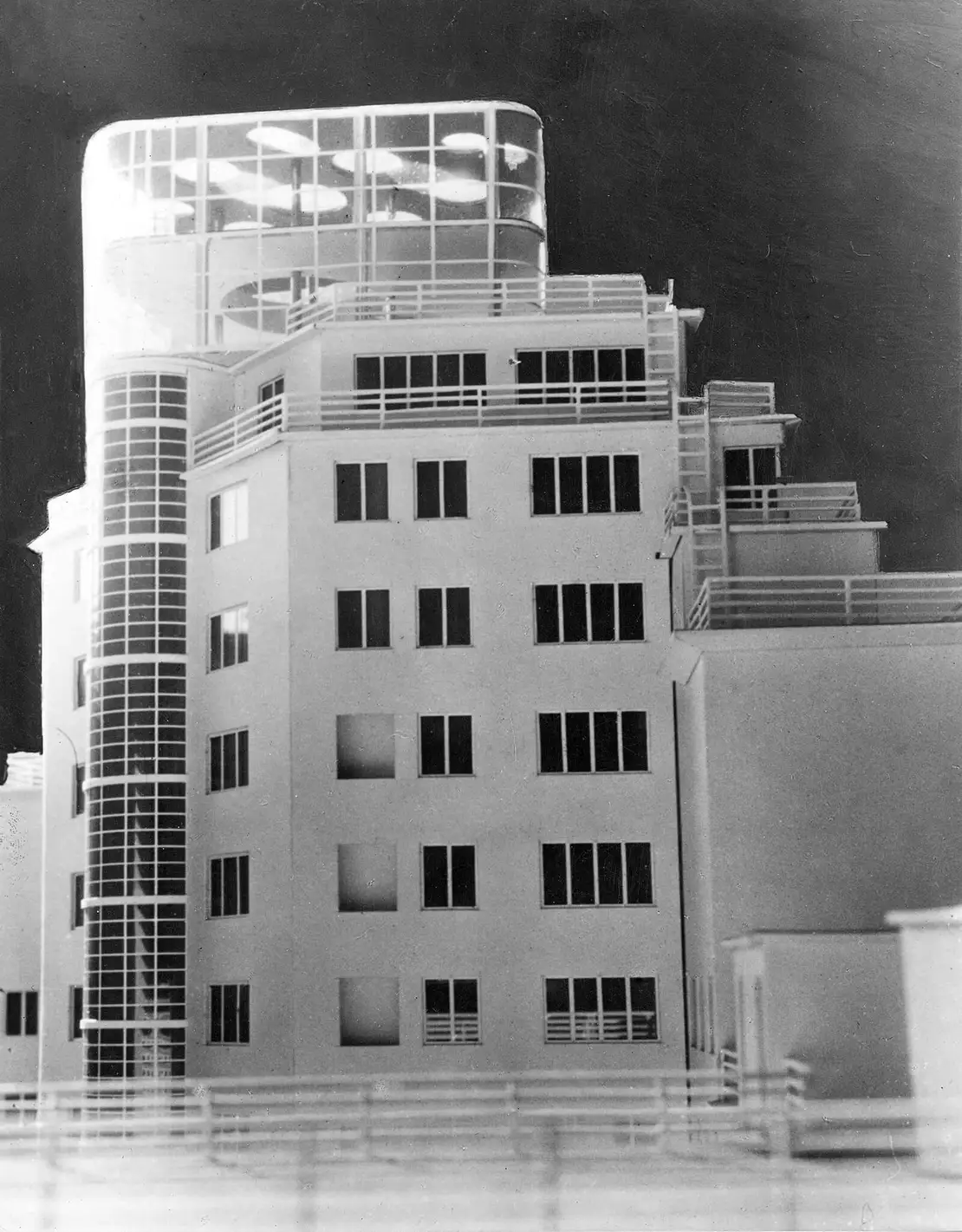

Das Hochhaus Herrengasse in den 1930er Jahren, Foto: Fred Hennings, Wien Museum

Hauptinhalt

Hochhaus Herrengasse

Eine babylonische Zikkurrat in Wien?

In den Jahren 1931/32 wurde das Hochhaus in der Herrengasse in Wien errichtet. Der Häuserkomplex entstand auf einem Grundstück, das seit dem 15. Jahrhundert im Liechtensteinischen Besitz war und 1912 verkauft wurde. Nach dem Abbruch des Palais Liechtenstein, in dem sich auch der wegen seiner guten Akustik bekannte Bösendorfer Konzertsaal befand, war das Grundstück fast zwei Jahrzehnte eine Brachfläche. Architekten des Hochhauses waren Siegfried Theiß (1882–1963) sowie Hans Jaksch (1879–1970). Mit seinen zwei großen Höfen ist es in weiten Teilen 20 Meter hoch, nur an der Straßenecke Herrengasse / Fahnengasse ragt es auf eine Höhe von 52 Meter. Das Erdgeschoss ist Geschäften vorbehalten. Der zurückspringende, mehr als 30 Meter hohe Aufbau ist stufenförmig; an der Rückseite zum Hof schließt er aber bündig mit dem Gebäude ab.

Der Aufbau ist bekrönt mit einem Komplex, der die beiden letzten Stockwerke umfasst. Dieser ist nicht gestuft und vollständig mit Glasfronten versehen. Ursprünglich war dort ein Restaurant untergebracht. Heute ist dieser Teil, ohne den äußerlichen Eindruck zu verändern, in Wohnungen umgewandelt. Dadurch, dass der Gebäudeteil zurückspringt und zusätzlich abgestuft ist, ist er von der Straße aus nicht zu wahrzunehmen. Das war durchaus beabsichtigt, wie die Architekten schrieben: „Daher ist es kein Zufall, wenn man das Haus von der Straße aus nicht sieht“.

Sichtbar war das Hochhaus allerdings in der Achse vom Volkstheater über den Ballhauspark, bis man zu Beginn der 1980er Jahre dort ein großes Bürohaus errichtete. Danach war das Hochhaus aus dem Stadtbild optisch fast verschwunden.

Aber wieso war der Bau überhaupt so zurückhaltend geplant? Dazu muss auf die Geschichte der Hochhäuser geblickt werden: In den Vereinigten Staaten begann man in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, Hochhäuser, Skyscraper, zu entwerfen und zu bauen. Sie dienten als Verwaltungsbauten, später als Wohnbauten oder waren in gemischter Nutzung. Aber in Europa tat man sich mit solchen Bauten schwer. Wie kam das? Wie in allen Kulturen zu allen Zeiten waren auch in Europa die höchsten Gebäude seit Jahrhunderten sakraler Natur und hatten eine in der Bevölkerung tief verwurzelte inhaltliche Bedeutung. Die Kirchen waren mit Glaube und Macht verbunden, bildeten das Zentrum der damaligen Weltanschauung, waren unantastbar. Dass nun profane Gebäude in der Höhe mit ihnen konkurrieren, sie gar übertrumpfen sollten, wurde in Europa kritisch gesehen und heftig diskutiert. Dennoch gab es viele europäische Architekten, die nach Amerika blickten und entsprechende Entwürfe fertigten, auch in Wien.

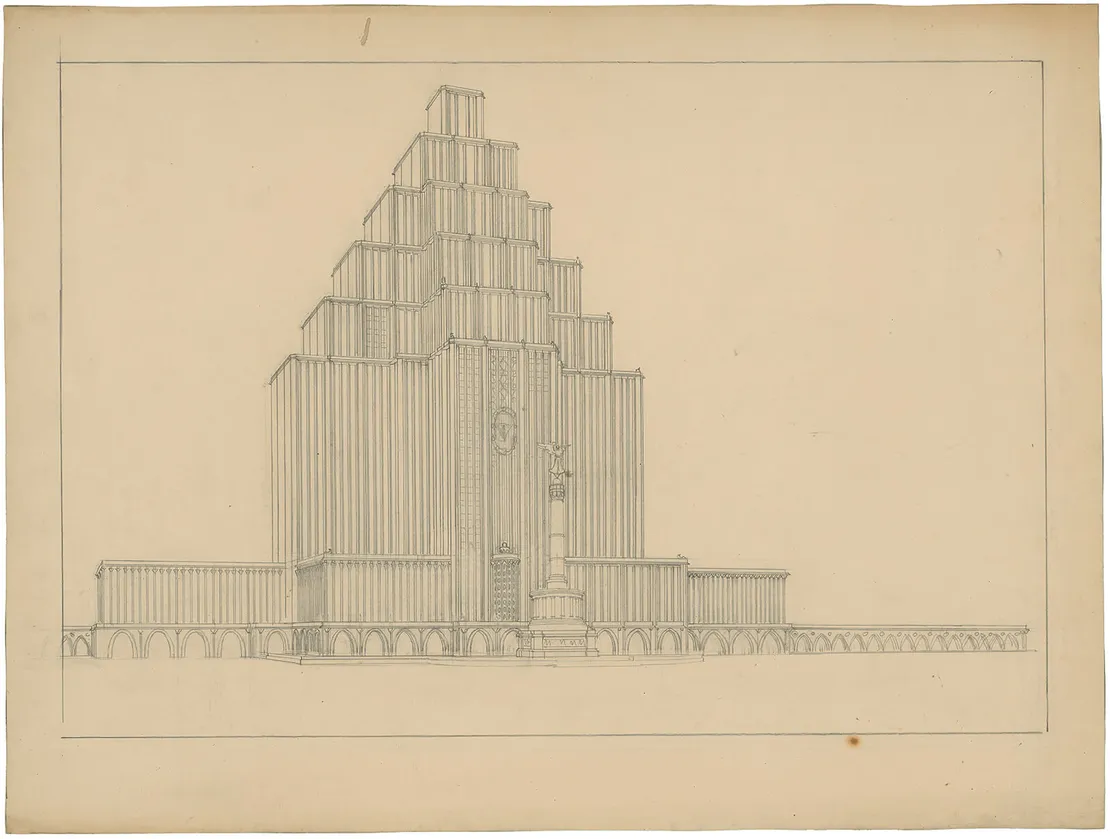

Das ausgefallenste Projekt ist sicherlich der 180 Meter hohe Wolkenkratzer aus dem Jahr 1904 von Christoph Stumpf; ein Glas-Eisen-Turm, dessen Entwurf nicht umgesetzt wurde. In den 1920er Jahren entstanden in den europäischen Großstädten immer mehr hohe Bauten, weshalb sich untereinandereine Konkurrenz entwickelte, der sich auch Wien nicht entziehen vermochte. So sprach sich die damalige sozialdemokratische Stadtverwaltung zunächst für solche Bauten aus und veranstaltete Auschreibungen, setzte die Umsetzung aber aufgrund der zu hohen Kosten in der schwierigen politischen und ökonomischen Zeit wieder zurück. Aus einem solchen Wettbewerb ging ein Entwurf für ein Hochhausprojekt auf den Gründen des ehemaligen Bürgerversorgungshauses an der Ecke Währingerstraße / Nußdorferstraße (heute Arne-Carlsson-Park) hervor.

Vor diesem Hintergrund ist das Hochhaus in der Herrengasse sozusagen als Konkurrenzunternehmen zu den angedachten Bauten des Roten Wien zu sehen. Denn es wurde nicht von der Stadt erbaut, sondern von dem „Creditinstitut für Öffentliche Unternehmungen und Arbeiten“ mit Mitteln des Bundes erstellt. Statt sich an den typischen sozialen Idealen der Wiener Regierung zu orientieren, entstand nun ein Haus ganz im Sinne der österreichischen konservativen, christlich-sozialen Bundesregierung: ein Hochhaus mit Luxuswohnungen.

Die Form des Hochhauses mit seiner getreppten Silhouette im oberen Teil und seiner gläsernen, deutlich abgesetzten Spitze unterscheidet sich deutlich von den anderen Wiener Entwürfen für Hochhäuser aus den 1920er Jahren, welche im oberen Bereich nicht zurücksprangen. Allerdings handelt es sich dabei um Entwürfe für Hochhäuser außerhalb der Innenstadt. Diese Vorschläge konnten entstehen, weil 1929/30 eine neue Bauordnung erlaubte, Häuser über 26 Meter Höhe zu errichten. Ein Hausbau in der Innenstadt wie in der Herrengasse aber erforderte eine besondere Rücksichtnahme auf die nachbarschaftlichen Gebäude. Zudem musste ein vorgeschriebener Lichteinfall in sämtliche Wohnungen garantiert werden. Durch die optische Zurücknahme der Höhe konnten die Architekten Theiß & Jaksch beide Probleme für die Herrengasse lösen und das Stadtbauamt überzeugen, ihren Entwurf zu genehmigen. Dieser durch die Abtreppung erreichte Kompromiss wurde bereits erfolgreich in den Vereinigten Staaten betrieben. In New York trat 1916 das Zoning Law in Kraft, das vorschrieb, dass die Traufkante eines Gebäudes in ausgewiesenen Bezirken nur eine bestimmte Höhe erreichen durfte, um die Straßen durch zu hohe Bauten nicht zu sehr zu verdunkeln.

Für die Antwort auf die Frage, warum das Wiener Hochhaus wenig sichtbar daherkommt, müssen zwei Gründe genannt werden: Zum einen sollte es nicht als Konkurrenz zu den Kirchtürmen gesehen werden; schließlich handelte es sich um einen konservativen Bauträger, der an der Erhaltung des alten Stadtbildes und der damit verbundenen Machtdemonstration interessiert war. Zum anderen musste man auf die benachbarten Gebäude Rücksicht nehmen.

Der Skyscraper war ein Novum. Aufgrund der neuen Technik der Stahlskelettbauweise war es plötzlich möglich, sehr hohe Häuser zu errichten. Es gab keine langsame bauliche Entwicklung, die weitergeführt werden konnte. Für diesen neuen Haustyp musste sich also anderswo Anregungen geholt werden. In Ermangelung einer eigenen Tradition fiel das Augenmerk auf fremde wie auch auf vergangene Kulturen. Daher orientierte man sich an mittelamerikanischen Pyramiden, ostasiatischen Pagoden, südindischen Tempeltürmen und ebenso an altorientalischen Stufentürmen, den Zikkurraten. Unbekannt war der altorientalische Turm nicht, wie das 1563 entstandene Gemälde „Der große Turmbau zu Babel“ von Peter Bruegel dem Älteren belegt, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien hängt. Als man ab der Mitte des 19. Jahrhunderts anfing, im Vorderen Orient die altorientalischen Städte auszugraben, wurden die Vorstellungen solcher Bauten konkreter. Vor allem aber die deutschen Ausgrabungen in Babylon und Assur zu Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten zu neuen Rekonstruktionen von Stufentürmen. Diese waren eine Inspiration für die Architekten, die Historismus und Jugendstil hinter sich lassen wollten, sich nach einem Neuen Bauen sehnten. Hier kamen die kubischen, unverschnörkelten Bauten des Alten Mesopotamiens als ausbaufähige Basis gerade recht. Jenseits und diesseits des Atlantiks entstanden vom Alten Orient beeinflusste Entwürfe und Bauten. Für Europa seien als Beispiele zwei Entwürfe von Otto Kohtz genannt. Zum einen das Reichshaus in Zikkurratform für den Königsplatz in Berlin aus dem Jahr 1921, zum anderen das Verlagshaus Scherf 1924. Dieser Entwurf legt aufgrund seiner Gesamtform und Details wie umlaufende Balkone einen Einfluss auf das Wiener Hochhaus nahe.

Für Amerika soll stellvertretend eine Aussage des amerikanischen Architekten und Entwerfers Hugh Ferriss stehen. Er formulierte 1929 in seinem Buch „The Metropolis of Tomorrow“: „The ancient Assyrian ziggurat, as a matter of fact, is an excellent embodiment of the modern New York legal restriction; may we not for moment imagine an array of modern ziggurats, providing restaurants and theaters on their ascending levels?“ („Die antike assyrische Zikkurrat ist in der Tat eine hervorragende Verkörperung der modernen New Yorker gesetzlichen Beschränkung [d.h. der Höhenbegrenzung]; sollen wir uns nicht für einen Moment lang eine Reihe moderner Zikkurrate vorstellen, auf deren oberen Etagen sich Restaurants und Theater befinden?“).

Aber wie sah denn eine altorientalische Zikkurrat genau aus? Haben diese neuen Einflüsse auch auf das Wiener Hochhaus gewirkt? Es gab bereits im Alten Orient Abbildungen von Stufentürmen, hinzukommen Informationen über die Abmessungen in den altorientalischen Keilschrifttexten, aber auch Beschreibungen der Form: Es handelt sich um einen gestuften Turm, wie er sich auch oben auf dem Wiener Hochhaus präsentiert, zumindest straßenseitig.

Die Texte verraten ebenfalls Details: So liest man von „glänzendem Blaustein“, mit dem die „strahlenden Oberstockwerke“ geschmückt wurden. Damit sind die Tempel auf der Spitze gemeint, die einzigen begehbaren Teile des sonst massiven Turms. Vergleicht man diese Aussage mit den oberen Etagen des Wiener Hochhauses, die formal deutlich abgesetzt sind, so sind diese zwar nicht blau, aber aus Glas. Und ein blauer Himmel kann sich wiederum sehr gut in einer Glasfront spiegeln. Eine andere Parallele ist der Bezug zum Sternenhimmel. Der Ausgräber von Assur, Walter Andrae, schrieb 1925 über den Turm zu Babel in der Architekturzeitschrift Bauwelt: „Daß man vom Dache eines solchen Hochtempels besonders gut die Sterne beobachten konnte… war zweifelslos ein Vorzug…“. Das Dach des Restaurants des Hochhauses wiederum war zu öffnen, um den Sternenhimmel zu betrachten.

Ein neues Stadtzentrum

Einer der maßgeblichen Architekten des Neuen Bauens, Bruno Taut, publizierte 1919 in seinem Buch „Stadtkrone“ einen neuen Bau des Stadtzentrums. Nicht mehr eine Kirche, sondern ein dem Volk gewidmeter Bau in Form eines Hochhauses sollte der Mittelpunkt sein. Seine „Stadtkrone“ beschrieb er folgendermaßen: „Es ist das Kristallhaus, das aus Glas errichtet ist, dem Baustoff, der Materie und doch mehr als gewöhnliche Materie in seinem schimmernden, transparenten, reflektierenden Wesen bedeutet.

Inwieweit sich die Architekten Theiß & Jaksch mit altorientalischen Vorbildern beschäftigt haben, kann nicht belegt werden. Hinweise auf einen direkten oder indirekten Einfluss lassen sich aber durch der getreppten Form des Aufbaues entnehmen. Auch sei das Restaurant auf der Spitze genannt, das der Amerikaner Ferriss als Krönung eines Gebäudes hervorhebt, das er mit einer assyrischen Zikkurrat verband. Ebenso muss die Ähnlichkeit der Betonung der Gebäudebekrönung aus anderem Material genannt werden. Waren es im Alten Orient Lapislazuli-farbene Kacheln, ist es in Wien ein kompletter Glasbau.

Dass es keine exakte Kopie eines altorientalischen Baus ist, versteht sich von selbst in einer Zeit, in der mit den neuen kubischen Gestaltungselementen gespielt wurde. Die Kunsthistorikerin Hannelore Künzl, die 1973 ein Buch über den Einfluss des alten Orients auf die europäische Kunst im 19. und 20. Jahrhundert verfasste, schrieb: „Die Anwendung der Zikkuratformen in der europäischen Architektur ist vielfältig. Man findet sie nicht nur an reinen Stufenpyramiden, bei denen Abstand und Höhe der Stufen regelmäßig sind; es gibt vielmehr auch Beispiele für unterschiedliche Abtreppungen“.

Daher ist das Hochhaus Herrengasse sicher in diesem Kontext zu betrachten, auch wenn die Ideen, wie die der gläsernen „Stadtkrone“, vielleicht mit eingeflossen sind. Allerdings handelt es sich bei dem Hochhaus weder um ein markantes Zentrum, noch um einen Bau für die Allgemeinheit. Es ist und bleibt ein Haus für die gehobene Schicht und entspricht somit wiederum dem ursprünglichen Sinn eines hohen Gebäudes: Eine Art profaner Tempel, der über die Stadtlandschaft hinausragt, sich über sie erhebt – nur nicht mehr als Kirchenbau, sondern als Denkmal der herrschenden Klasse.

Literaturhinweise:

Künzl, H., Der Einfluß des alten Orients auf die europäische Kunst besonders im 19. und 20. Jahrhundert, Köln 1973.

Meder, I. & Eiblmayr, J., Haus Hoch. Das Hochhaus Herrengasse und seine berühmten Bewohner, 2. Auflage, Wien 2013.

Pedde, B., Orient-Rezeption, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike 15/1, Stuttgart & Weimar 2001, 1210–1222.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Für die Einpassung des Herrengassen-Hochhauses in das historische Stadtbild war nicht der "konservative Bauträger" verantwortlich, sondern der städtische Fachbeirat und das Bundesdenkmalamt (s. mein Aufsatz "Hoch hinaus", in: UmBau 15/16, 1997, 142).

Sehr geehrter Herr Stöger, vielen Dank für den Hinweis! Wir haben den Tippfehler korrigiert und auch das Palais Liechtenstein ist jetzt genannt.

Herzliche Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Hallo,

wenn ich zu Beginn im Text vom „Börsendorfer (sic!) Konzertsaal“ lese, so ist das doch ziemlich peinlich. Und bei der Gelegenheit hätte man ja auch kurz den Abbruch des Liechtensteinpalais 1913 erwähnen können, in dem sich eben dieser Konzertsaal - in der ehemaligen und dann umgebauten Reitschule - befand.

lgg