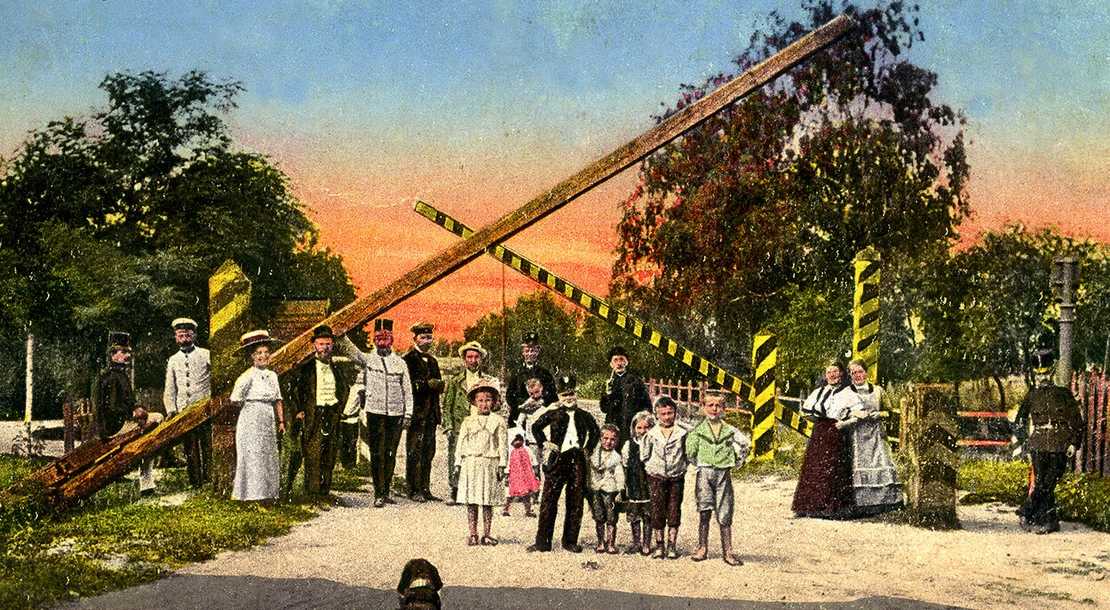

Die österreichisch-russische Grenze bei Brody, um 1910, Regionalmuseum Brody

Hauptinhalt

Mythos Galizien

Ein fernes, fremdes Land

Das sogenannte Hessendenkmal steht in meiner Heimatstadt Linz an der Donau auf der Promenade, direkt vor dem Landhaus. Die achteckige, abgestufte Säule mit Tafeln, auf denen die Waffentaten des Regiments verzeichnet sind, soll an die Gefallenen des Infanterieregiments Nr. 14 im Ersten Weltkrieg erinnern, das den Namen des Großherzogs von Hessen trug. Die Hessen, wie die Angehörigen des Regiments kurz genannt wurden, waren auch an der Ostfront, in Galizien, zum Einsatz gekommen.

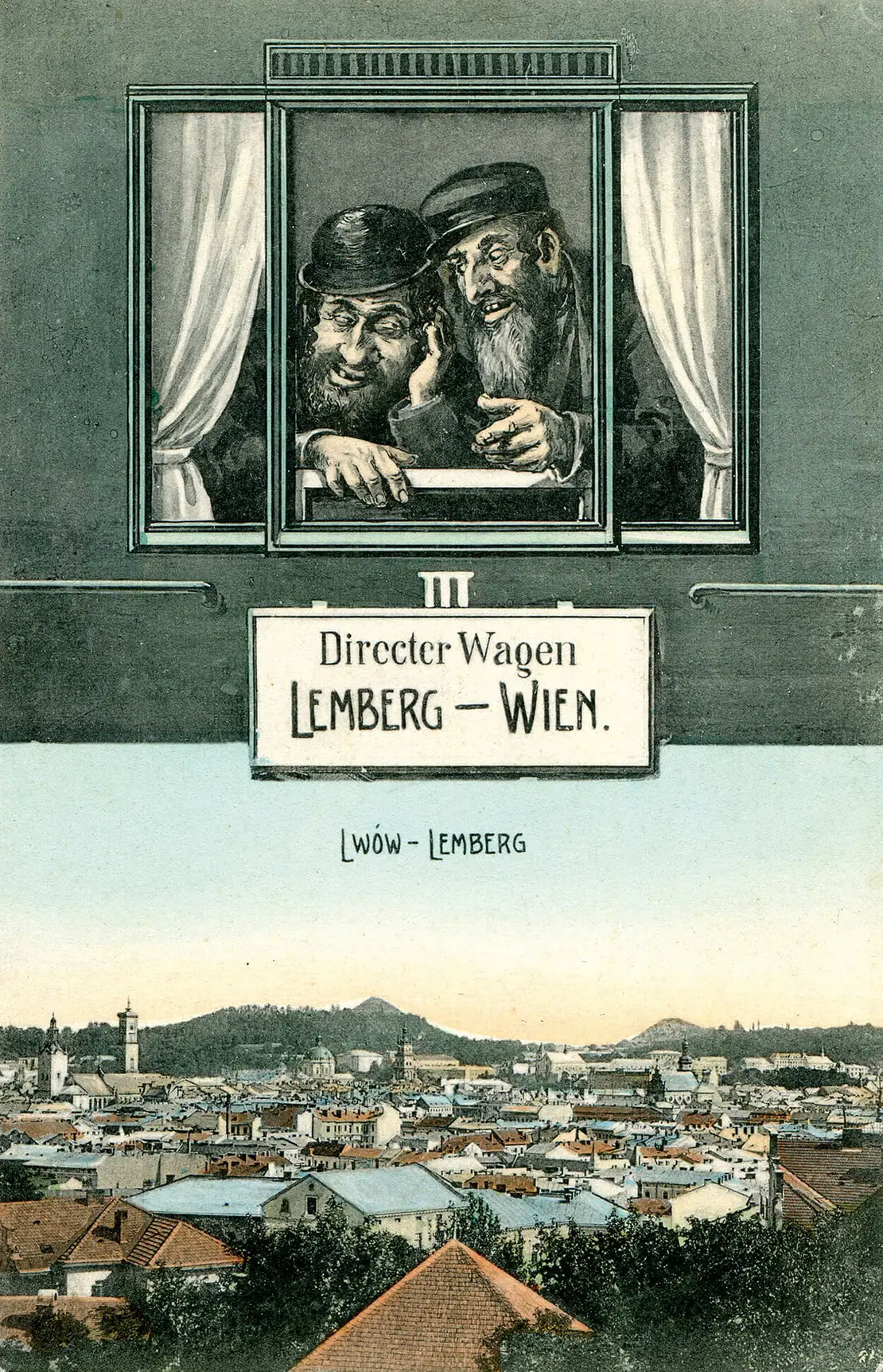

In seinen sporadischen Erzählungen über den Krieg zeichnete mein Stiefvater ein düsteres Bild jenes fernen, fremden Landes, das er Galizien nannte. Galizien, das waren weite, waldige Höhen und ärmliche Weiler, in denen alles aus Holz gebaut war, sogar die Kirchen. Das waren zahllose Brandstätten, ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt, Ruinen kleiner Gehöfte, aus denen nur mehr die Kamine ragten, als Einzige aus Steinen gemauert. Galizien, das waren wildfremde Menschen in groben Leinenkitteln und speckigen Schafpelzen, vor denen man angeblich auf der Hut sein musste, weil sie pauschal unter Verdacht standen, für den russischen Feind zu spionieren. Das waren Stacheldrahtverhaue, Schützengräben und Unterstände, deren Ausbau und Befestigung zu den Aufgaben meines Stiefvaters gehörten. Und schließlich standen für Galizien auch die vielen Juden in Dörfern und Städten, altertümlich gekleidet und einen seltsamen, entfernt ans Deutsche erinnernden Jargon sprechend. Er nannte sie Schtetl- und Kaftanjuden oder einfach galizische Juden, und er verhehlte nicht, dass er für sie nichts als Abneigung und Verachtung empfand. Allein die Erwähnung von Galizien weckte in vielen Österreichern antisemitische Reaktionen.

Mein Stiefvater hatte im Ersten Weltkrieg in Galizien gedient, in der zum Infanterieregiment Nr. 14 gehörenden k. u. k. Sappeurkompanie 1/45, von 1916 bis Dezember 1917, als die Kampfhandlungen an der Ostfront eingestellt wurden. In seinem Nachlass habe ich ein Schreiben seines Kompaniekommandanten gefunden, der bestätigt, dass Hans Pollack den Frontdienst tapfer erfüllt hat und im August 1917 zum Leutnant der Reserve ernannt wurde. Neben dem Schreiben lag ein violetter samtener Kragenspiegel mit einem goldfarbenen Knopf mit der Nummer 14, den ich bis heute aufbewahre. Fotografien von seiner Zeit in Galizien hat er keine hinterlassen, obwohl schon damals im Krieg viel fotografiert wurde. Unbekannte Gegenden, Städte und Dörfer, in exotische Trachten gekleidete Menschen, die man Volkstypen nannte.

Der Krieg war auch so etwas wie ein gigantisches touristisches Unternehmen, das viele Soldaten erstmals in Regionen und Ortschaften brachte, von denen sie vorher nicht einmal die Namen gehört hatten. So auch nach Galizien: Gorlice, Tarnów, Sękowa, Ropica Górna, Nowy Sącz, Tuchów, Gródek, Złoczów, Stryj, Podwołoczyska, Złota Lipa … Die meisten Namen konnten die Österreicher deutscher Zunge nicht einmal aussprechen, doch das störte sie wenig. Diese Einstellung, ein kulturelles, ja zivilisatorisches Überlegenheitsgefühl, ein hochmütiger Blick von oben herab, hat sich bis heute erhalten. Mit den Gebieten am östlichen Rand der Monarchie hatten die Ankömmlinge aus Linz, Wien oder Amstetten nichts zu schaffen, obwohl Galizien zum Habsburgerreich gehörte. Das Kronland war in den Augen vieler Österreicher eine „Kulturwüste“, die dort lebenden Menschen, zuvorderst Juden, aber auch Ukrainer und Polen, galten ihnen als Angehörige „unzivilisierter, halbwüchsiger Völker“. Galizien, das war „Halb-Asien“, wie Karl Emil Franzos die Region genannt hatte.

Ich weiß noch, wie mein Stiefvater, den ich Papa rief, unwillig den Kopf schüttelte, wenn ich nach Einzelheiten fragte. Von der Zeit in Galizien berichtete er selten, und wenn, dann vom Hunger und Schmutz, von im Morast versinkenden Wegen, von gefährlichen Krankheiten (er kehrte mit Bauchtyphus heim, an dem er beinahe gestorben wäre), von seinen Bemühungen, die österreichischen Stellungen in vorderster Linie gegen die Russen schusssicher auszubauen. Natürlich gelang das nie. Eine manchmal tödliche Sisyphusarbeit. Der Tod hielt reiche Ernte, er präsentierte sich den Soldaten als der wahre Galizianer.

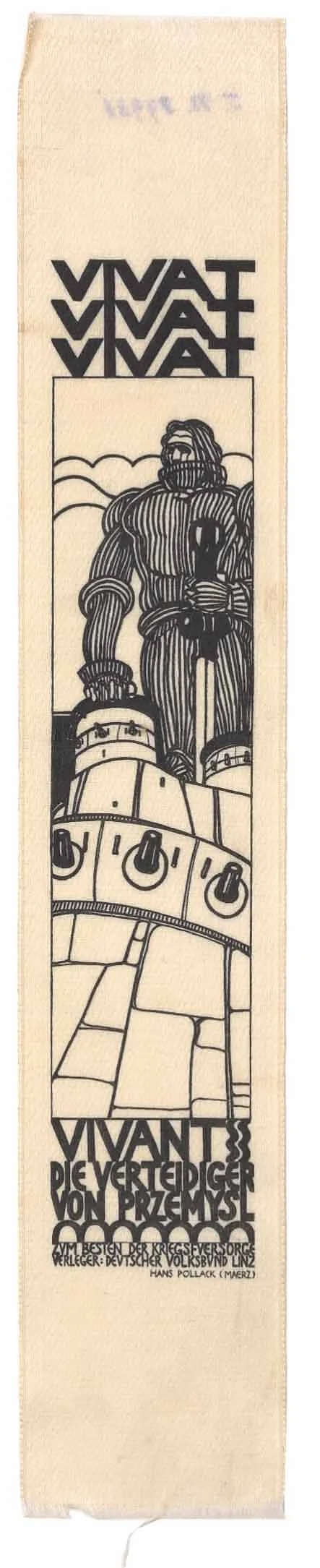

Von Beruf war der Stiefvater Kunstmaler. Bevor er in den Krieg zog, schuf er im Jahr 1915, noch in der sicheren Heimat, sogenannte Vivatbänder, auf Seide gedruckt, zur Verherrlichung der österreichisch-ungarischen Truppen und des Krieges. Die Bänder sollten als sichtbare Zeichen des Patriotismus und der Kriegsbegeisterung an der Kleidung getragen werden. Auf einem dieser Bänder aus blauer Seide heißt es: „Vivat das 14. Korps. An der Solokija. Komarow. Rawa-Ruska. Am San. An der Szreniawa. Lopanow-Limanowa. Am Dunajec. Karpathenschlacht.“ Man sieht drei Soldaten, einer hoch aufgerichtet, eine zerfetzte Fahne in Händen, zwei knien, vor ihnen die Leichen gefallener Kameraden. Die fremd klingenden Namen der Orte stehen kommentarlos aneinandergereiht, ihre Bedeutung sollte Papa ein Jahr später erfahren, als er selbst an die Ostfront geschickt wurde.

Galizien, das war ein von Granaten umgepflügtes Schlachtfeld, ein gigantischer Friedhof. Auf Jahre hinaus wurde das Kronland, das 1918 von den politischen Landkarten verschwand, zu einer unheilschwangeren Metapher für den Krieg, für das große Schlachten und elende Sterben. Später geriet das ferne Land in Vergessenheit, nicht zuletzt, weil das wiedererstandene Polen, dem die Gebiete zufielen, diese nicht Galicja, sondern Małopolska, Kleinpolen, nannte, eine Bezeichnung, die auf das Mittelalter zurückging. Erst im Zweiten Weltkrieg tauchte Galizien als politischer Begriff wieder auf. Die Gebiete des ehemaligen Ostgaliziens, nach 1918 zu Polen gekommen und im September 1939 von Stalin annektiert, wurden 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion von den Deutschen besetzt und als Distrikt Galizien dem Generalgouvernement einverleibt. Wieder legten sich dunkle, bedrohliche Schatten über das Land: In Galizien wütete das nationalsozialistische Regime grausam wie kaum sonst wo. Die zahlreiche jüdische Bevölkerung wurde beinahe völlig ausgerottet. Die Juden wurden in Gettos zusammengetrieben und in Vernichtungslager deportiert oder an Ort und Stelle erschossen und in Massengräbern verscharrt.

Doch auch Polen und Ukrainer fielen dem Morden zum Opfer. 1943 rief der Gouverneur des Distrikts, SS-Brigadeführer Otto Wächter, ein Österreicher, eine SS-Freiwilligendivision „Galizien“ ins Leben. Die Ukrainer, von den Nationalsozialisten entrechtet und drangsaliert, sollten unter dem Namen des einstigen habsburgischen Kronlands für das Herrenvolk gegen Sowjetrussland kämpfen. Hier sei daran erinnert, dass bei den nationalsozialistischen Schandtaten im Distrikt Galizien viele Österreicher in deutscher Uniform eine führende Rolle spielten, wovon man hierzulande nach 1945 natürlich nichts wissen wollte. Wir waren nicht dabei, wir haben nichts gesehen, wir haben nur unsere Pflicht erfüllt. Im Übrigen waren wir selbst Opfer.

Scheinbar erleichtert wurde diese Haltung des Verweigerns und Verschweigens durch die Tatsache, dass die Gebiete des einstigen Galiziens, so wie die überwiegenden Teile des östlichen Mitteleuropas, nach 1945 in der anderen Hälfte Europas zu liegen kamen, die wir so pauschal wie abschätzig Ostblock nannten. Darunter verstanden wir, die das Glück hatten, nicht dazuzugehören, alle Länder, in denen sich der reale Sozialismus sowjetischer Prägung für zunächst unbestimmte Zeit etabliert hatte. Der Ostblock war ein politisches Gebilde, doch er prägte genauso das kulturelle Bewusstsein und die historische Erinnerung, und zwar radikal und unerbittlich. Die Vergangenheit durfte nur selektiv wahrgenommen werden, was nicht ins offizielle Bild passte, wurde diffamiert oder völlig tabuisiert, den Völkern wurde weitgehend das Recht auf ihre eigene Geschichte abgesprochen. Das machte eine erschöpfende und vor allem differenzierte Auseinandersetzung mit Galizien, seiner Geschichte, der kulturellen und sozialen Entwicklung, dem Zusammenleben der Völker und Volksgruppen und den daraus resultierenden Konflikten schwierig, wenn nicht vollends unmöglich.

In Polen wurde dieses Geschichtsdiktat allerdings weniger streng gehandhabt als etwa in der sowjetischen Ukraine, in der das ehemalige Ostgalizien mit dem Zentrum Lviv, Lemberg, zu liegen kam. Das schlug sich ebenso in der Literatur nieder. Bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren des vorigen Jahrhunderts konnten Autoren wie Julian Stryjkowski, Andrzej Kuśniewicz und Stanisław Lem in Polen Werke veröffentlichen, die sich ohne ideologische Scheuklappen mit der galizischen Vergangenheit auseinandersetzten. In dieselbe Zeit fallen die anfangs von den kommunistischen Behörden misstrauisch beäugten Bemühungen um eine Wiederentdeckung des von den Deutschen ermordeten polnisch-jüdischen Autors Bruno Schulz aus Drohobycz, der heute weltweite Berühmtheit genießt.

Aber auch die Freizügigkeit der polnischen Kommunisten kannte ihre Grenzen, wie ich am eigenen Leib zu spüren bekam. Und das sollte, so seltsam es klingen mag, in der Folge der unmittelbare Anstoß für meine früheste Beschäftigung mit Galizien sein. Als im Sommer 1980 die ersten Streiks an der polnischen Ostseeküste ausbrachen, fuhr ich im Auftrag eines deutschen Nachrichtenmagazins nach Polen, um über die Unruhen zu berichten. Ich kam nicht weit. Gleich nach der Ankunft am Warschauer Flughafen wurde ich festgehalten und zur Persona non grata erklärt, das Einreiseverbot galt für neun Jahre und wurde erst kurz vor dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems aufgehoben. Auf der Suche nach polnischen Themen, über die ich trotz Einreiseverbots schreiben konnte, kam ich auf Galizien, damals in deutschsprachigen Ländern weitgehend eine Terra incognita.

Wenn Galizien zu jener Zeit überhaupt wahrgenommen wurde, dann höchstens einäugig. Das Interesse konzentrierte sich beinahe ausschließlich auf das jüdische Leben die jüdische Bevölkerungsgruppe, das jüdische Schtetl, die jüdische Literatur und Musik. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Galizien, das ist für viele Menschen in unseren Ländern nach wie vor primär ein Zentrum des Judentums, eine Gegend, die wir durch die Werke deutschsprachiger jüdischer Autoren wie Karl Emil Franzos, Joseph Roth, Manès Sperber und Martin Buber mit seinen Geschichten des Rabbi Nachman oder den Legenden des Baalschem kennenlernen. Galizien, das ist das Schtetl der frommen, Jiddisch sprechenden Juden, eine eigene, in sich geschlossene Welt, die im Holocaust für immer zerstört wurde. Vielleicht ist das ein Grund für die anhaltende Faszination?

Wir haben es hier mit einem bemerkenswerten Phänomen zu tun, mit einem radikalen Wechsel der Sichtweisen. Während das jüdische Galizien, das Schtetl mit seinen fremdartig gekleideten Bewohnern mit Schläfenlocken, Pelzmützen und Kaftan, bis zum Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich negative Gefühle, Ablehnung, ja oft Abscheu hervorrief und mit Rückständigkeit, Schmutz, Obskurantismus, Korruption und Ähnlichem assoziiert wurde, weckt dieselbe Welt ein oder zwei Generationen später reges Interesse und tiefe Sympathien. Mit einem Mal wird das jüdische Schtetl, der jüdische Wohnbezirk (zum Beispiel in Krakau) als wundersame Mischung aus sentimentaler Anatevka-Folklore, schmalzigen Klezmer-Klängen und jüdischer Weisheit und Witz angesehen. Seinen negativen Beiklang hat das jüdische Galizien völlig verloren.

Wie können wir uns erklären, dass viele heute geradezu eine Sehnsucht nach jener Welt empfinden, die ihre Väter und Großväter grausam vernichtet haben? Ist das eine Form der Kompensation, der Versuch einer (falsch verstandenen) Wiedergutmachung? Ich nehme an, dass so etwas dahintersteckt. Dass dieses nostalgisch weichgezeichnete jüdische Galizien der frommen Chassiden und weisen Wunderrabbis nur bedingt mit der historischen Wirklichkeit übereinstimmt, scheint nicht zu stören. In Wahrheit war das galizische Schtetl schon lang vor dem Holocaust von inneren Konflikten und Widersprüchen zerrissen, was heute gern übersehen wird.

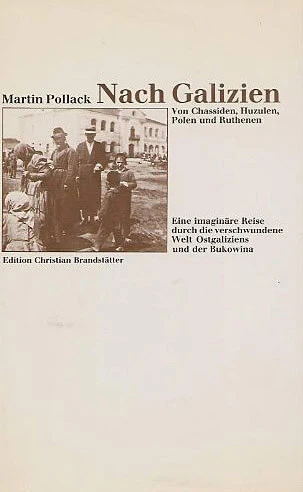

Das war die Situation, in der ich mein erstes Buch über Galizien schrieb. Eine imaginäre Reise mithilfe und auf den Spuren der galizischen Literatur – in der Realität konnte ich sie nicht antreten, weil die Gebiete des ehemaligen Ostgaliziens und der Bukowina, die ich beschrieb, in der Sowjetunion lagen, hinter dem Eisernen Vorhang, wo er am dichtesten war. Ich versuchte, dem gängigen Bild eines in unserer Wahrnehmung vorwiegend jüdisch geprägten Galizien ein anderes, differenzierteres Bild entgegenzustellen und auch auf die anderen Bevölkerungsgruppen in diesem Raum, insbesondere Polen und Ukrainer, und ihre Literaturen hinzuweisen. Das Buch erschien 1984. Die erste reale Reise nach Ostgalizien unternahm ich Anfang der 1990er-Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seither ist viel geschehen, Galizien ist wieder zum Thema geworden, trotzdem wird vieles nach wie vor ausgeblendet. Das trifft vor allem auf die ukrainische Kultur und Literatur zu. Die ist im deutschsprachigen Raum immer noch eine große Unbekannte, sogar die Klassiker des vorigen Jahrhunderts. Welche Lücken es da gibt, mussten wir zuletzt beim Jubiläum des Ersten Weltkriegs feststellen, das unsere Blicke auf die Literatur jener Zeit lenkte.

Obwohl Galizien in diesem Krieg ein wichtiger Schauplatz war, wurden und werden ukrainische Autoren, die aus galizischer Sicht über jene Ereignisse schrieben, bis heute ignoriert. In großen Anthologien mit literarischen Texten über den Krieg findet sich kein einziger ukrainischer Autor, was nicht verwunderlich ist, da es faktisch keine Übersetzungen der klassischen ukrainischen Werke gibt. So zum Beispiel von Osip Turyanskiys (1880–1933) poetischem Roman „Über die Schmerzgrenze“, 1921 in Wien (!) erschienen. Unbekannt sind auch andere ukrainische Autoren, die den Weltkrieg behandelten, etwa Osip Makowej (1867–1925), Marko Čeremšyna (1874–1927), der Autor der Huzulščyzna, der vom Bergvolk der Huzulen bewohnten Karpatenregion, Vasyl Stefanyk (1871–1936), von 1908 bis 1918 Abgeordneter der Ukrainischen Radikalen Partei im österreichischen Parlament in Wien, und viele andere. Galizien, das ist ein Land der unbekannten Talente.

Ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, dass meine private Entdeckung Galiziens zeitlich zusammenfiel mit der Mitteleuropa-Debatte, die unseren Begriff des Ostblocks und Osteuropas überhaupt infrage stellte. Im Jahr 1983 publizierte der tschechische Exilautor Milan Kundera in Frankreich den Essay „Un occident kidnappé“, der ein Jahr später unter dem Titel „Die Tragödie Mitteleuropas“ in deutscher Übersetzung erschien. Mit dem Text, in dem er den alten, längst obsolet geglaubten Begriff Mitteleuropa – ein ähnliches Schicksal erlebte Galizien – neu definierte, löste Kundera eine hitzige Debatte aus. Mitteleuropa war für ihn ein Protest gegen den Anspruch der kommunistischen Sowjetunion, die Staaten hinter dem Eisernen Vorhang, allen voran jene, die einmal zur Gänze oder jedenfalls teilweise zur Habsburgermonarchie gehört hatten, wie Polen, wie Tschechoslowakei und Ungarn, aber auch die Ukrainische RSR, für immer in ihren Einflussbereich zu ziehen beziehungsweise zu sperren. Mitteleuropa bedeutete für Kundera das Erbe der multiethnischen und multikulturellen Habsburgermonarchie, geprägt durch die Kulturen der kleinen Nationen und des Judentums. Die Tragödie Mitteleuropas bestand für ihn darin, dass den Angehörigen der im Ostblock gefangenen Länder die Zugehörigkeit zu diesem historischen und kulturellen Raum verweigert wurde. Die unselige, beschämende Folge von Jalta. Sie sollten sich von ihrem mitteleuropäischen Erbe lossagen und mit dem realen Sozialismus aussöhnen. Die Tragödie wurde dadurch vertieft, dass die Menschen im Westen kein Interesse für Mitteleuropa aufbrachten und sich mehrheitlich nur zu willig mit dem von der Sowjetunion diktierten Status quo und damit der Teilung des Kontinents abgefunden hatten.

In dieser hitzig geführten Debatte tauchte am Rande auch Galizien auf. Galizien konnte man mit einiger Fantasie als kleines Modell von Mitteleuropa ansehen. Ein multiethnischer, vielsprachiger Raum, der dieselbe Tragödie wie Mitteleuropa erlebte: Kulturell fühlten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Region, auch im ehemaligen Ostgalizien, der heutigen Westukraine, mit dem Zentrum Lemberg, Lviv, Lwów, dem Westen zugehörig, während sie in der täglichen Praxis einer kompromisslosen Sowjetisierung unterworfen wurden. Vor allem sollten sie ihrer Geschichte abschwören. Und für Galizien galt ebenso, dass die Menschen im Westen sich gleichgültig abwandten und keinerlei Interesse, geschweige denn Sympathie für die Region zeigten – eine Mischung aus Ignoranz und Arroganz, die sich im Verhalten gegenüber Galizien und den hier beheimateten Kulturen bis heute bemerkbar macht.

Was das Interesse angeht, hat sich einiges geändert, Galizien ist, wie schon gesagt, wieder in unseren Blickpunkt gerückt. Das bezeugen zahlreiche Publikationen, Filme, Ausstellungen, Diskussionen, es werden Kulturreisen nach Galizien (und in die benachbarte Bukowina) organisiert, auch die Beschäftigung polnischer und ukrainischer Autoren mit diesem Raum wird seit ein paar Jahren zur Kenntnis genommen, wie die Übersetzungen der Werke von Andrzej Stasiuk und Juri Andruchowytsch, um nur zwei bekannte Namen zu nennen, beweisen. Doch nach wie vor ist unser Bild schief, denn wir tendieren dazu, vieles auszublenden, was nicht ins nostalgische Bild passen will: die Konflikte und Tragödien, die diesen Raum im 19., aber vermehrt noch im 20. Jahrhundert mit zerstörender Wut heimsuchten. Der Erste Weltkrieg war nur der Anfang, was wenige Jahrzehnte später folgte, war noch um vieles schrecklicher. Aber auch und gerade diese Ereignisse müssen wir in den Blick nehmen und davon erzählen, wenn von Galizien die Rede ist, sonst ist das Bild unvollständig. Und vor allem verlogen.

Dieser Text erschien erstmals 2015 als Beitrag im (mittlerweile vergriffenen) Katalog zur Ausstellung „Mythos Galizien“, die in Kooperation mit dem International Cultural Centre in Krakau (Kraków) gezeigt wurde.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrter Herr Pollack!

Vielen Dank für den ausgezeichneten Artikel, welcher für mich - Jahrgang 1938 - einen geschichtlichen Aspekt im Zusammenhang mit der Habsburg-Monarchie (dem Vielvölkerstaat!) aufzeigt.

Interessant ist er auch deshalb, weil er - gerade jetzt - durch den vom Zaun gebrochenen Krieg in der Ukraine auch die geschichtlichen Zusammenhänge in den Vordergrund rückt. Wie auch bekannt wurde, ist, dass Präsident Selenzky jüdischer Abstammung ist und somit seine familiären Wurzeln möglicherweise im Schtetl, im damaligen Ostgalizien, die heutige Westukraine, liegen.

Bemerkenswert ist auch die Sichtweise von Herrn Kunderna über die Tragödie Mitteleuropas. Es hat sich meiner Meinung bis heute nichts geändert und wie man sieht, hat die jetzige Situation durch diesen sinnlosen, hervorgerufenen Krieg zwecks Machterhaltung die Lage nur schlimmer gemacht. Eine Neuordnung Europas steht scheints unmittelbar bevor!