Die Ausstellung am Tag der Eröffnung (7. September), Foto: Klaus Pichler

Hauptinhalt

Reaktionen auf eine Ausstellung

Face it!

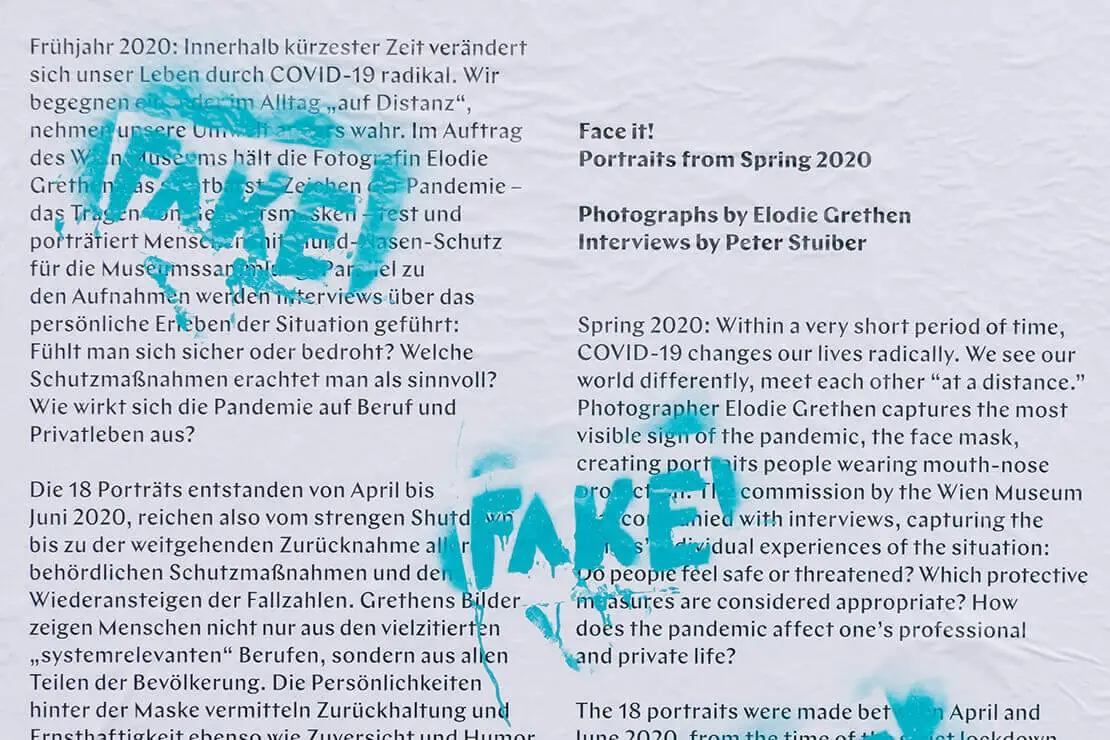

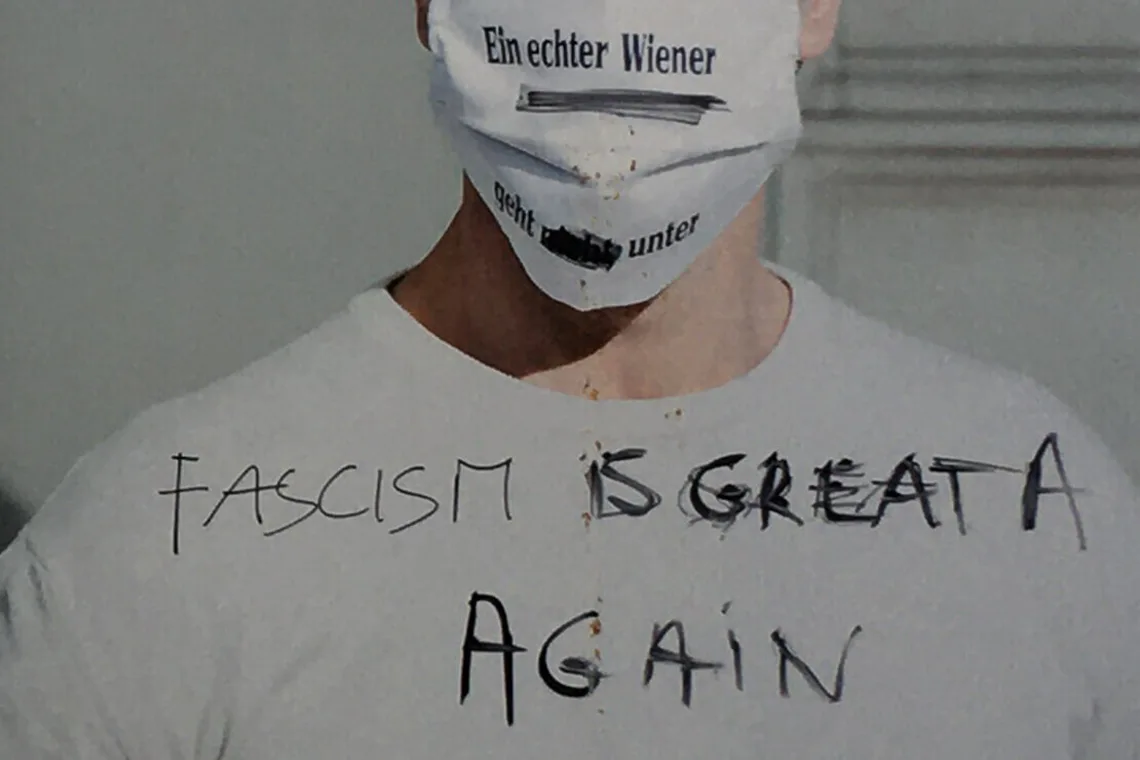

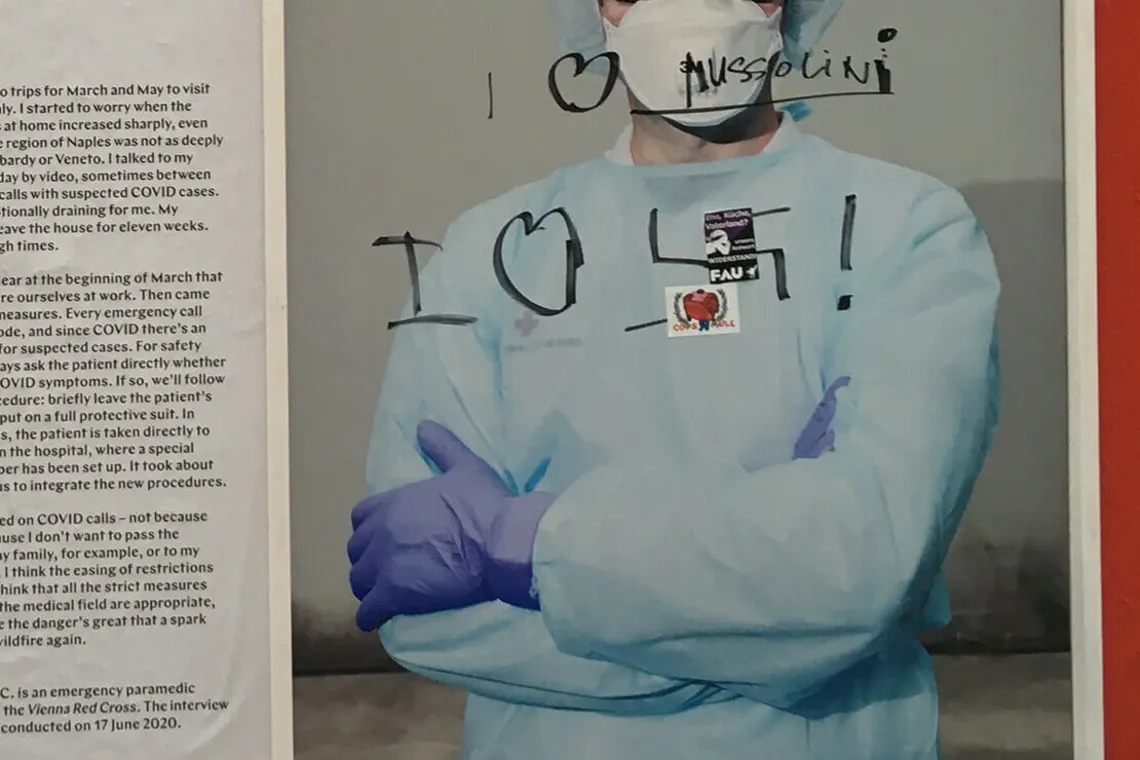

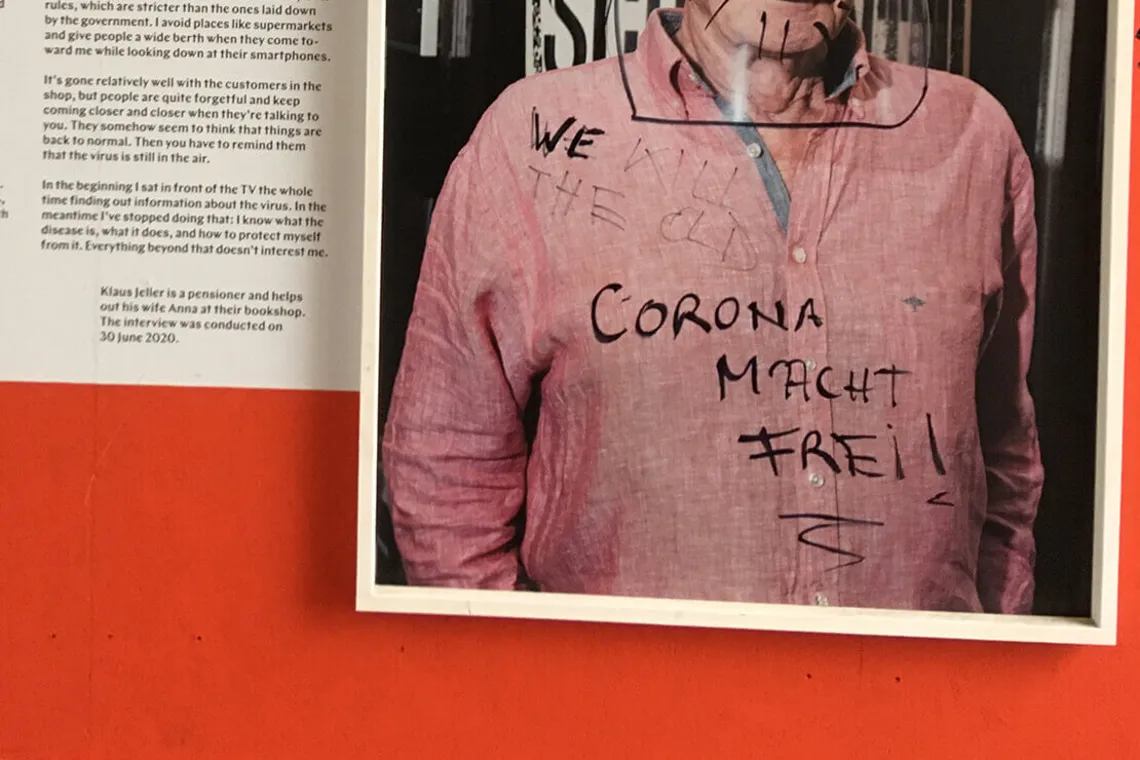

Zudem ist das Thema „Maske“ (und andere Anti-Covid-19-Maßnahmen) bereits im Frühjahr heftig diskutiert worden, und mittlerweile hat sich virtuell und real eine Gegnerschaft formiert, die sich für ihre Ansichten öffentliche Aufmerksamkeit erhofft. Die Radikalisierung in der Auseinandersetzung lässt sich an der Ausstellung ablesen: Während in den ersten Wochen vereinzelte kritische Kommentare zu lesen waren, die vom Museum bewusst nicht entfernt wurden, und fallweise beschmierte Fotos ausgetauscht werden mussten, wurde die Ausstellung im Oktober vor allem an Wochenenden, an denen auch Demonstrationen in der Innenstadt gegen die Covid-Maßnahmen stattfanden, wiederholt völlig zerstört.

Doch wie geht man als Museum mit so einer Art von „Meinungsäußerung“ um? Ursprünglich war die Präsentation am Bauzaun bis Anfang Jänner 2021 geplant. Doch aus Rücksicht auf die Personen, die sich für diese dokumentarische Serie zur Verfügung gestellt haben, hat das Wien Museum beschlossen, die Fotografien und Statements ab sofort ausschließlich online zu präsentieren. Mit dieser „virtuellen Ausstellung“ ist dafür gesorgt, dass die Inhalte weiterhin öffentlich zugänglich sind, die Porträtierten aber nicht mehr direkt am Bauzaun zur Zielscheibe anonymer persönlicher Angriffe werden können.

Vor Ort zeigen wir den Letztzustand der Ausstellung vom Sonntag, dem 1. November, direkt nach Anti-Covid-Demos, zwei Tage vor dem zweiten Lockdown: ein punktuelles Zustandsprotokoll einer Gesellschaft im Ausnahmezustand. Ergänzend dazu werden Details früherer Beschädigungen gezeigt. Zu sehen sind auch Aufnahmen vom Tag der Eröffnung (9. September).

„Verträge müssen eingehalten werden“

Am ersten Montag des Shutdowns war alles noch sehr unklar. Da bin ich auf die Baustelle gekommen und habe mir zunächst gedacht: Jetzt wird bald Schluss sein. Die Kollegen waren auch sehr verunsichert. Aber da die Regierung die Arbeit am Bau explizit nicht verboten hatte, wurde mir schnell klar, dass es weitergeht. Denn es müssen ja Verträge gegenüber den Auftraggebern eingehalten werden.

Wir haben dann sofort Masken, Brillen und Desinfektionsmittel für alle organisiert und die Regeln für Social Distancing eingeführt. Es gab allerdings auch Kollegen, die lieber zu Hause bleiben wollten – das haben wir natürlich respektiert. Mein Arbeitsalltag hat sich durch Corona schon verändert. Am Anfang waren Materiallieferungen schwer möglich, wir mussten Arbeiten umdisponieren, das Personal auf verschiedene Bereiche aufteilen, Pausen gestaffelt halten und so weiter. Aber das alles ist kein großes Problem, die Vorsichtsmaßnahmen sind ein nötiges Mittel zum Zweck. Ich trage hier in der Arbeit die Maske immer dann, wenn ich mit Kollegen zu tun habe. Ansonsten lasse ich sie weg.

Auch wenn ich anfangs verunsichert war, fühle ich mich von der Krankheit selber nicht bedroht. Wir ernähren uns Zuhause gesund und essen viel Obst, meine Frau hat auch Vitamine bestellt, ich mache Sport und bin noch relativ jung. Ich habe mich an die Situation gewöhnt und mache mir keine Sorgen – auch nicht um meinen Job, denn gebaut wird immer.

Christian Plank arbeitet als Polier bei Ay-Ka Bau.

Das Interview wurde am 17. April 2020 geführt.

„Es ist besser, nicht rauszugehen“

Ich trage die Maske und Schutzhandschuhe zum Einkaufen, in der Straßenbahn und dort, wo viele Leute sind. Ich weiß nicht zu hundert Prozent, ob ich mit der Maske sicher bin oder nicht. Aber ich fühle mich besser und glaube, dass ich dann nicht so leicht angesteckt werden kann und andere anstecken kann. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder, daher bleiben wir zu Hause und gehen nur raus, wenn wir etwas dringend brauchen. Wenn alle Menschen mitmachen und zu Hause bleiben, kann sich die Krankheit nicht ausbreiten. Wir sind zu acht in der Wohnung, es gibt wenig Platz. Aber es ist besser, nicht rauszugehen. Ich glaube auch, dass es noch viele Monate dauern wird, weil es noch kein Medikament und keine Impfung gegen die Krankheit gibt.

Shahnaz Kashfi ist Alleinerzieherin und lebt mit ihren Kindern in Favoriten. Auf dem Foto ist sie mit ihren Kindern Saleha und Ali zu sehen. Das Interview wurde am 15. April 2020 geführt.

„Und dann bin ich selber erkrankt“

Seit Corona in China ein Thema war, hab ich mich damit beschäftigt. Als dann die ersten Fälle in Italien aufgekommen sind, habe ich begonnen, für die arabische Community in Österreich, mit der ich aufgrund meiner Herkunft sehr verbunden bin, Informationen zu schreiben.

Anfang März habe ich in meiner Ordination mit Schutzmaßnahmen begonnen. Und dann bin ich selber erkrankt. Am Montag, den 16. März, habe ich trockenen Husten bekommen, die Ordination geschlossen und nur noch per Telefon mit Patienten Kontakt gehabt. Am Mittwoch war mir klar, dass es Corona sein könnte, denn ich habe hohes Fieber bekommen und plötzliche Erschöpfung. Donnerstag und Freitag waren die Symptome fast weg, freitagabends kam die Atemnot, und am Samstagnachmittag hab ich die Rettung gerufen, weil ich zu Hause keine Möglichkeit hatte, mir Sauerstoff zu verabreichen. Dann war ich für sechs Tage im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Ich hatte nie Todesangst, aber ich wusste nicht, wie weit diese Atemnot gehen würde. Jeden Tag kam ein anderes Symptom, einmal Muskelschmerz, dann wieder Geschmack- und Geruchlosigkeit.

Seit dem 9. April darf ich wieder hier in der Ordination arbeiten. Vielleicht ist es für mich leichter, weil ich schon infiziert war. Die Antikörper, die ich habe, sollten mich zumindest einige Monate schützen. Für meine Kinder habe ich Schnelltests, wir sind gut versorgt, und meine Assistentin in der Ordination fühlt sich auch sicher. Ich bin froh, dass ich auch weiterhin für das neunerhaus arbeiten kann, denn die medizinische Versorgung von Obdachlosen ist gerade jetzt extrem wichtig.

Corona wird uns noch lange begleiten. Ich habe den Eindruck, dass die Leute schon heute die Sache nicht mehr so ernst nehmen. Dabei wäre es wichtig, die Infektionszahlen so lange wie möglich niedrig zu halten – bis wir Medikamente oder eine Impfung haben.

Rula Al-Harbi ist Ärztin für Allgemeinmedizin, betreibt eine Ordination in Wien-Landstraße und arbeitet für die Obdachlosen-NGO neunerhaus und als Arbeitsmedizinerin für Health Consult (Rotes Kreuz). Das Interview wurde am 27. April 2020 geführt.

„Bin es gewohnt, mit Unsicherheit umzugehen“

Die Corona-Krise habe ich zum ersten Mal bei der Paris Fashion Week gespürt. Es war meine Premiere dort, und ich hatte den ganzen Winter dafür gearbeitet. Doch die Stimmung vor Ort war sehr eigenartig, und viele wichtige internationale Händler sind gar nicht nach Paris gekommen. Corona war schon spürbar, aber noch abstrakt. Wir haben Partys gefeiert, zugleich gab’s schon Händedesinfektionsmittel. Als ich dann zurück in Wien war, kam keine einzige Bestellung rein. Und mit dem Lockdown war klar, dass ich jetzt für einige Zeit das Geschäft zusperren muss.

Dann wurde absehbar, dass Gesichtsmasken ein Thema werden. Daher habe ich Materialrecherchen gemacht, Schnitte ausprobiert und Ende März dann die ersten Gesichtsmasken im Online-Shop angeboten. Zu diesem Zeitpunkt wurden unsere Masken im Falter und im Standard erwähnt, und dann gab’s die Bekanntgabe der Maskenpflicht vonseiten der Regierung. Also wurden wir von Anfragen überrollt, und die Nachfrage hat uns bis jetzt ganz gut über die Krise getragen.

Ich bin seit 2013 selbstständig und bin es gewohnt, mit Unsicherheit und Herausforderungen umzugehen. Die aktuelle Krise verstärkt diese Situation extrem. Einerseits freue ich mich auf den Sommer und habe große Lust, Projekte zu realisieren. Andererseits habe ich viele Kundinnen und Kunden aus dem Kulturbereich oder aus dem Ausland, die nach Wien kommen. Daher weiß ich gar nicht, was die nächste Zeit bringen wird. Wichtig ist, dass wir ein Stück unserer Freiheit zurückbekommen. Die radikalen Einschränkungen waren in der Situation wahrscheinlich gerechtfertigt, aber mit den entsprechenden Regeln und Vorkehrungen sollten wir auch wieder ein normaleres Leben führen können und dürfen.

Romana Zöchling ist Modedesignerin und betreibt das Modelabel Ferrari Zöchling mit Shop und Atelier in Neubau. Das Interview wurde am 23. April 2020 geführt.

„Habe mit einer Schließung von zwei bis drei Wochen gerechnet“

Das Gesamtausmaß dessen, was mit Corona auf uns zukommt, habe ich erst richtig realisiert, als sicher war, dass alles geschlossen wird. Zu Beginn habe ich noch mit einer Schließung von etwa zwei bis drei Wochen gerechnet. Jetzt, kurz nach dem Wiederaufsperren, stehe ich vor der Herausforderung, allen zeitnah Termine anbieten zu können, um Stammkunden zufrieden zu stellen und zugleich auch alle Richtlinien einzuhalten.

Wir halten uns an alle Hygienerichtlinien, die Kunden müssen das Geschäft mit Mundschutz betreten, gleich beim Eingang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, die Begrüßung erfolgt ohne Berührung, und der Mindestabstand zwischen den Kunden kann bei uns aufgrund der Aufteilung problemlos eingehalten werden. Auch zwischen den Waschplätzen ist eine Trennung durch Plexiglas gewährleistet. Ich fühle mich zwar sicher, aber erschwerend ist es, Kunden zu färben, waschen oder zu schneiden, während diese den Mundschutz tragen.

Ich selber trage eine Baumwollmaske, natürlich wäre es ohne Maske viel angenehmer, da auch das Sprechen dadurch erschwert wird. Aber solange es vorgeschrieben ist, werde ich mich natürlich daran halten. Wie lange wir mit dieser Situation noch umgehen müssen? Ehrlich gesagt bin ich diesbezüglich genauso unsicher wie die meisten von uns.

Kenan Islambašić betreibt mit seiner Frau Anita einen Friseur- und Nagelsalon in Meidling. Das Interview wurde am 14. Mai 2020 geführt.

„Extrem motivierend war der 18-Uhr-Applaus“

Der Lockdown war eine sehr anstrengende Zeit. Von einem Tag auf den nächsten hat sich alles geändert: wie man mit dem Essen, mit den Restaurants und mit den Kunden umgeht. Früher war es einfach: ins Restaurant, Essen einpacken, dann zum Kunden, Essen auspacken, fertig. Jetzt muss man auf den Abstand achten, die Sachen richtig angreifen et cetera, damit keine Ansteckung möglich ist. Man muss sich also nicht nur auf den Straßenverkehr konzentrieren, sondern viel stärker auch auf die Corona-Verhaltensregeln.

Da ich in der Kommunikation zwischen dem Management und den anderen Fahrern stehe, hab ich deren jeweilige Sichtweisen mitgekriegt: die Sorgen der Fahrer und jene des Managements, das die Vorschriften genau kennen und umsetzen muss. In der ersten Zeit der Unsicherheit sind schon manchmal die Emotionen hochgegangen, wenn etwas nicht sofort geklappt hat.

Mit der Meldung, dass die Restaurants zusperren, war unser Geschäft de facto am Boden. Erst in der zweiten Woche ging es wieder los, mit vielen neuen Restaurants, die man einschulen muss. Für sie war es die einzige Möglichkeit für Umsatz, und die Kunden waren dankbar, dass sie nicht selber rausgehen müssen. Die Leute haben sich verbarrikadiert, das Trinkgeld klebte an der Tür oder lag auf der Matte. Extrem motivierend war der 18-Uhr-Applaus. Einmal habe ich ihn in einem Neubau-Innenhof auf der Schmelz erlebt: Das hat sich angefühlt, als hätte ich gerade eine Bühne betreten.

Dominik Lackner arbeitet als Fahrrad-Essenszusteller und zeitweise auch als „Rider Captain“ im Büro. Das Interview wurde am 22. Mai 2020 geführt.

„Die Corona-Toten sollten eine Mahnung sein“

Es war meine 20-jährige Nichte, die mir das Thema Corona-Virus nahegebracht hat. Ihre Schwiegermutter ist Ärztin und hat dazu gemahnt, die Krankheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Als dann Italien so stark betroffen war, hab ich selber auch Angst bekommen. Nicht zuletzt deshalb, weil meine Mutter an einer schweren Lungenerkrankung gestorben ist.

In der Arbeit haben wir es schon bald bemerkt, aber es kam schrittweise im Zusammenhang mit dem Shutdown: mehr Informationen, Händedesinfektion, Sicherheitsabstand, keine Zusammenkünfte et cetera. Es war nicht einfach, aber es hat funktioniert, weil die Garagenleitung alle Maßnahmen schnell umgesetzt hat. Dann kam die Absperrung im Bus zwischen dem Fahrer und den Fahrgästen – und seitdem ist es eigentlich ein sicheres Arbeiten.

Man merkt, dass die Leute im Bus vorsichtig sind. Am Anfang haben sich viele bedankt, dass wir den Fahrbetrieb aufrechterhalten. Jetzt kommen auch manche nach vorne, um sich zu beschweren, wenn andere Fahrgäste zum Beispiel auf die Gesichtsmaske vergessen. Ich öffne jedenfalls in jeder Station beide Türen, um zu lüften – das kann nicht schaden.

Es gab die Option, zu Hause zu bleiben. Aber ich wollte meine Arbeit nicht abstellen, denn es gibt viele Leute da draußen, die den Busbetrieb brauchen. Außerdem könnte ich mich ja auch beim Einkaufen oder beim Spaziergehen infizieren. Ich fühle mich generell sicher, aber ich habe großen Respekt vor der Bedrohung. Ich finde auch, dass die vielen Corona-Toten weltweit eine Mahnung für uns sein sollten, sich nicht daran zu gewöhnen.

Daniela Holzer arbeitet als Buslenkerin bei den Wiener Linien.

Das Interview wurde am 12. Mai 2020 geführt.

„Habe meine Zeit sinnvoll verbracht“

Ich bin Wettkampfsportler im Orientierungslauf und hatte drei, vier Tage vor dem Lockdown noch ein Hallentraining mit dem Verein auf der Schmelz. Da haben wir über Corona gewitzelt, auch über Verschwörungstheorien. Erst als dann alles heruntergefahren wurde, ist mir bewusst geworden, was das fürs Erste heißt: kein Training, keine Wettkämpfe und leider auch keine Junioren-Weltmeisterschaft, die im Sommer in der Türkei stattgefunden hätte.

Als Nächstes wurden dann die Aufnahmeprüfungen für mein Physiotherapie-Studium abgesagt, inzwischen finden sie teilweise online statt. Ich bin viel zu Hause gesessen, war aber fast jeden Tag auch laufen, wobei ich mir Routen ausgesucht habe, wo nicht so viele Leute anzutreffen sind. Als dann der Aufruf an ehemalige Zivildiener gestartet wurde, sich zu melden, habe ich nicht lange überlegt. Was genau auf mich zukommt, wusste ich nicht. Dass ich jetzt hier im COVID-19-Betreuungszentrum im Messegelände arbeite, taugt mir sehr. Ich bin in der Meldesammelstelle tätig, wir nehmen Anrufe und Funksprüche entgegen, organisieren die Aufnahmen und Entlassungen in Abstimmung mit den Krankenhäusern und den Ärzten hier vor Ort. Am Anfang standen wir zwei Wochen lang leer, dann ist es Schlag auf Schlag gekommen.

Ich selbst fühle mich nicht gefährdet, weil ich nicht direkt mit den Patientinnen und Patienten zu tun habe. Mein außerordentlicher Zivildienst endet Ende Juni. Ich hab hier viel gelernt und konnte helfen, habe also meine Zeit sinnvoll verbracht – das war mir wichtig.

Marius Poirson ist Student und arbeitete als außerordentlicher Zivildiener für den Samariterbund Wien. Das Interview wurde am 25. Mai 2020 geführt.

„Wir werden dort weitermachen, wo wir aufgehört haben“

Ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich den Lockdown wirklich realisiert und akzeptiert habe. Dass ein ganzes Land runtergefahren wird, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Wobei ich mir dann gedacht hab: „Die werden schon wissen, was sie machen.“ Die Regierung hatte ja Spezialisten, Ärzte, Virologen et cetera als Berater. Es wird schon seine Richtigkeit gehabt haben.

Dass man nur noch telefonischen Kontakt zu anderen hat, war schon sehr speziell. Die Situation auf den leeren Straßen war unheimlich, wie in einem Horrorfilm. Aber ich hatte überhaupt keine Angst. Nur habe ich mir Sorgen gemacht, dass das Café vor Herbst nicht aufsperren kann.

Jetzt kommen hauptsächlich Stammgäste aus dem Grätzel zu uns, mit Abstandhalten und Händedesinfizieren sehe ich überhaupt kein Problem dabei. Die Gäste sind froh, dass sie sich wieder einen Kaffee und ein Frühstück servieren lassen können, die Stimmung ist gut. Die älteren Gäste warten noch eher ab. Und wir haben normalerweise viele Touristen – ob die im Sommer kommen werden, werden wir sehen. Man muss das Beste draus machen. Wir werden dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir sind sehr optimistisch, dass es wieder so wird wie vor Corona.

Snezana Pajkic arbeitet als Kellnerin im Café Goldegg.

Das Interview wurde am 26. Mai 2020 geführt.

„Diese Zeit war purer Stress“

Es war der Freitag, der 13. März. Da gingen hier im Supermarkt plötzlich die Hamstereinkäufe los, die Regale waren leer, es war wirklich eine Katastrophe. Ich hatte erst am 2. März in diesem Job zu arbeiten begonnen und wurde sozusagen ins kalte Wasser geworfen. An diesem Freitag hat es bei mir klick gemacht, ich hab mich gefragt: „Was passiert jetzt? Was ist hier los?“ Die Leute hatten ganze Einkaufswagerln voll mit Toilettenpapier und Nudeln … Und dann habe ich mir schon Sorgen um meine Familie gemacht. Und mich gefragt, ob das Arbeiten hier nicht auch gefährlich ist – denn es gab ja damals noch keine Schutzmittel, keine Masken.

An diesen Freitag werde ich mich noch jahrelang zurückerinnern. Manche Menschen haben so übertrieben mit dem Einkaufen, sie haben nur an sich gedacht. Wenn nichts mehr übrig bleibt, was machen dann die anderen? Es war außerdem ja klar, dass die Lebensmittelgeschäfte offenbleiben. Diese Zeit war purer Stress, aber wir haben hier im Team gut zusammengearbeitet, und ich habe nie daran gedacht, nicht zur Arbeit zu gehen.

Jetzt habe ich keine Angst mehr. Die Schutzmaßnahmen sind Routine geworden, fast alle Kunden halten sich daran. Ich trage immer Einwegmasken, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich glaub schon, dass die Maßnahmen noch bis nächstes Jahr dauern werden. Aber ich weiß es nicht, jeden Tag kommt in den Nachrichten etwas Neues.

Melisa Salihovic arbeitet als Supermarktmitarbeiterin in einer Spar-Filiale in Währing. Das Interview wurde am 27. Mai 2020 geführt.

„Ich durfte die Schule nicht mehr betreten“

Am Mittwoch, den 26. Februar, also eigentlich noch in der „Vor-Corona-Zeit“, ist unsere Schule wegen eines COVID-19-Verdachtsfalles gesperrt worden – in den Medien wurde groß darüber berichtet. Ich selbst habe das eher spät mitbekommen, weil ich einen langen Turnsaal-Tag hatte. Da stand schon die Polizei vor der Tür, die Eltern waren besorgt und die Kinder einigermaßen verängstigt. Aber es hat sich Gott sei Dank schnell als Fehlalarm herausgestellt. Die zweieinhalb Wochen bis zum Lockdown waren dann wieder ganz normal, wie vorher – ohne irgendwelche Sorgen.

Am Freitag, den 13. März, habe ich noch damit gerechnet, dass ich am folgenden Montag und Dienstag die letzten Schultage habe – aber dann kam der Lockdown, und für mich als über 60-Jährigen war es überhaupt vorbei: Ich durfte die Schule nicht mal mehr betreten. Das war schon heftig. Ich fühle mich eigentlich gar nicht zur Risikogruppe gehörig, denn ich bin sportlich und ernähre mich gesund. Ich könnte auch jetzt von zu Hause unterrichten, aber das kommt für mich nicht infrage – dafür gehe ich zu gern in die Schule.

Während des Lockdowns gab es für mich nicht so viel zu tun, denn ich unterrichte nur noch eine Klasse in Geschichte. Wie streng das E-Learning war, war sicher sehr lehrerspezifisch. Manche haben es sehr ernst genommen. Mir ging es eher darum, dass die Geschichte nicht ganz vergessen wird und der Kontakt aufrechterhalten bleibt. Der Spaßfaktor sollte überwiegen.

Dass jetzt der Unterricht vor dem Sommer hochgefahren wurde, find ich gut. Denn es ist auch ein Testlauf für den Herbst – dann erspart man sich sehr viel Zeit, bis dahin ist es eingespielt. Für die sensibleren Kinder ist die Situation jedoch sehr belastend.

Günther Chromecek unterrichtet Turnen und Geschichte am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Albertgasse im 8. Bezirk. Das Interview wurde am 27. Mai 2020 geführt.

„Die meisten haben sich an die Vorschriften gehalten“

Am Donnerstag vor dem Lockdown war ich bei einer Botschaftsüberwachung im Dritten Bezirk. Da konnte man beobachten, wie die Einkäufe der Leute stündlich größer werden. Am Abend wollte ich dann selber noch einkaufen gehen, hab’s aber letztlich gelassen, weil so viele Menschen da waren.

Als in den ersten Pressekonferenzen die Rede von Maßnahmenverordnungen war, wurde mir klar, dass sich auch meine Tätigkeit als Polizist verändern wird. Aber letztlich blieb es überschaubar, weil sich die meisten Menschen an die Vorschriften gehalten haben. Es war sehr ruhig, und es war nicht schwer zu kontrollieren: Die Leute haben verstanden, worum es geht. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe älterer Herrschaften, die eng beieinander-gestanden sind, gebeten, auseinander zu gehen und Abstand zu halten – sie hatten einfach nicht aufgepasst, und es gab keinerlei Diskussionen. Meinen Erfahrungen nach zu urteilen, gab es kaum jemanden, der sich den geltenden Verordnungen widersetzt und nicht auf seine persönlichen Bedürfnisse verzichtet hätte.

Selbst habe ich mich nie sehr gefährdet gefühlt. Ich habe in der Arbeit immer wieder auch mit Personengruppen zu tun, die ansteckende Krankheiten haben könnten – da ist man von Haus aus vorsichtiger. Das Tragen der Maske war sehr gewöhnungsbedürftig, aber Gott sei Dank war die Maskenpflicht ja nicht im Hochsommer. Ich glaube nicht, dass nach dem Fallen der generellen Maskenpflicht die Masken noch oft getragen werden. Und ich bin froh, dass ich manche Kontrollen jetzt nicht mehr durchführen muss – denn die Akzeptanz in der Bevölkerung hat spürbar nachgelassen, und es gäbe jetzt wohl viel mehr zu diskutieren.

Dominik P. arbeitet als Polizist in Wien.

Das Interview wurde am 3. Juni 2020 geführt.

„Meine Klienten hatten auch keine Panik“

Die Krise hat mich nicht mitgerissen, auch nicht arbeitstechnisch, da ich – bis auf eine Ausnahme – keinen COVID-19-Verdachtsfall betreut habe. In dem einen Fall war es ein Mann aus einem Obdachlosenheim, der in Quarantäne musste, weil er mit einem COVID-19-Erkrankten zusammen gewesen ist. Es war eine interessante Erfahrung, im Ganzkörper-Schutzanzug jemanden zu betreuen, ihm beim Essen oder Duschen zu helfen.

Zu Beginn der Krise habe ich das Virus nicht so ernst genommen, ich dachte, es ist so wie bei der Grippe – nach ein paar Wochen ist es vorbei. Ich habe mich selber nicht gefährdet gefühlt, aber dennoch war ich sehr vorsichtig, damit ich meine Klienten nicht anstecke. Es war für mich vollkommen klar, dass ich weiterarbeite. Und meine Klienten hatten auch keine Panik. Ich habe die Maske getragen, aber sonst war alles gleich: Hände waschen, Desinfektionsmittel und Gummihand-schuhe verwenden – das zählt ja in der Pflege ohnehin zum Standard. Trotz der Lockerungen sollten wir aufpassen. Wir wissen nicht, ob noch irgendwas kommt oder nicht.

Für ein paar Klientinnen und Klienten war es schon sehr bedrückend, nicht rausgehen zu können. Aber die meisten sind schon älter und haben viel schlimmere Krisen, wie zum Beispiel den Krieg, durchlebt. Insofern glaub ich, dass es die Jüngeren fast mehr getroffen hat. Vielleicht können wir davon mitnehmen, dass man schätzen soll, was man hat. Man muss nicht jeden Tag zum H&M gehen, um glücklich zu sein.

Ines Schwarz arbeitet als Heimhilfe beim Samariterbund Wien. Das Interview wurde am 3. Juni 2020 geführt.

„Jetzt bin ich wieder in Freiheit“

Die Freiheit ist das Wichtigste für den Menschen. Deshalb war für mich die Corona-Zeit sehr schwer. Ich musste zwei Wochen lang in Quarantäne mit 240 Menschen. Das war in einer Klinik im 13. Bezirk, man konnte sein Zimmer nicht absperren, es gab nicht einmal einen Schrank. Mir wurde dort alles gestohlen, Bargeld, Bankkarte, ÖBB-Karte et cetera. Angst hatte ich auch, denn ich wurde schon am Herzen operiert. Aber ich bin Gott sei Dank stark und hatte genug Medikamente. Ich bin sehr froh, dass ich am Handy Internet habe. Denn so konnte ich Filme schauen, sonst wäre ich verrückt geworden in meinem Zimmer.

Jetzt bin ich wieder in Freiheit und habe meine Ruhe. Morgen kann ich endlich das erste Mal seit drei Monaten nach Hause fahren und meine drei Kinder sehen, die in Ungarn leben. Sie arbeiten am Balaton und hoffen, dass bald Touristen kommen. Zu Hause werde ich mich circa zehn Tage erholen, und dann komme ich wieder nach Österreich.

Ich verkaufe den Augustin seit zwölf Jahren am gleichen Platz, deshalb habe ich viele Stammkunden. Sie haben auch gekauft, als der Lockdown war und weniger Leute auf der Straße waren, das war also kein Problem. Ich habe keine Angst vor Corona. Wenn ich zurück in Wien bin, dann schlafe ich in einem Arbeiterheim im 17. Bezirk, das kostet 52 Euro pro Woche – dort fühle ich mich sicherer. Ich habe noch etwas Geld gespart, und das kann ich jetzt gut dafür brauchen.

Ernö Horvath arbeitet als Augustin-Verkäufer in Wien.

Das Interview wurde am 9. Juni 2020 geführt.

„Zweimal am Tag habe ich mit meinen Eltern per Video telefoniert“

Ich hatte für März und Mai zwei Reisen nach Italien geplant, um meine Eltern zu besuchen. Als dann die Fallzahlen zu Hause so stark gestiegen sind, habe ich begonnen, mir Sorgen zu machen, auch wenn meine Heimatregion Neapel nicht so stark betroffen war wie die Lombardei oder der Veneto. Zweimal am Tag habe ich mit meinen Eltern per Video telefoniert, manchmal auch zwischen zwei Einsätzen mit COVID-Verdachtsfällen. Emotional hat mich das sehr mitgenommen. Meine Eltern haben elf Wochen lang das Haus nicht verlassen. Das war eine harte Zeit.

In der Arbeit war es schon Anfang März klar, dass wir uns vorbereiten müssen. Dann kamen die Schutzmaßnahmen. Jeder Einsatz hat einen bestimmten Code, und seit COVID gibt’s einen Zusatztext für Verdachtsfälle. Zur Sicherheit fragen wir immer auch direkt beim Patienten nach, ob COVID-Symptome vorhanden sind. Falls ja, findet ein anderes Prozedere als sonst statt: Man verlässt kurz die Wohnung des Patienten und legt den kompletten Schutzanzug an. Im Verdachtsfall wird der Patient direkt zu einer COVID-Station ins Spital gebracht, wo eine spezielle Schleuse eingerichtet ist. Bis das neue Prozedere eingespielt war, hat es etwa zwei Wochen gedauert.

Bei COVID-Einsätzen habe ich schon etwas Angst. Aber nicht wegen mir, sondern weil ich die Krankheit nicht weitergeben will, zum Beispiel an die Familie, an die Schwiegermutter. Die Lockerungen, die es mittlerweile gibt, finde ich gut. Dass im medizinischen Bereich noch alle strengen Maßnahmen gelten, halte ich ebenso für richtig, denn die Gefahr, dass aus einer kleinen Flamme wieder ein Feuer wird, ist groß.

Elio C. ist Notfallsanitäter beim Wiener Roten Kreuz.

Das Interview wurde am 17. Juni 2020 geführt.

„Die meisten haben Schmerzmittel gekauft“

Rund 10 Tage vor dem Lockdown war der Ärztekongress in Ischgl, der wegen der Ansteckungen in die Schlagzeilen gekommen ist. Zeitgleich fand eine Fortbildungsveranstaltung der Apothekerkammer in Schladming statt, an der ich teilgenommen habe – dort gab es Gott sei Dank keinen Fall. Doch dass sie überhaupt noch stattgefunden hat, hat mich gewundert. Letztlich wurde die Veranstaltung dann auch vorzeitig abgebrochen.

Für den Lockdown konnten wir uns in der Apotheke gar nicht speziell vorbereiten, weil so viel zu tun war. Wir hatten am Freitag, den 13. März, rund dreimal so viel Kundschaft wie sonst. Die meisten haben Schmerzmittel gekauft, wir haben besonders zu immunstärkenden Mitteln geraten. Masken und Desinfektionsmittel waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausverkauft. Die Masken, die seinerzeit von der Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat für den Notfall angekauft worden waren und die in den Wiener Apotheken lagern, durften nicht verteilt werden – weil das Ganze nicht als Notfall eingestuft wurde.

Meine Kolleginnen und ich haben uns nie übermäßig gefährdet gefühlt, spätestens seit der Plexiglas-Schutz montiert war. In der Apotheke sind ansteckende Krankheiten ja stets ein Thema, daher werden immer die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten – nicht anders als bei Corona.

Den derzeitigen Lockerungen stehe ich skeptisch gegenüber, wie allem Extremen. Wenn mehrere Leute im Supermarkt in der Schlange stehen, macht es Sinn, eine Maske zu tragen. Alles andere ist eigentlich eine Rücksichtslosigkeit, besonders gegenüber den Risikogruppen.

Kristina Taubald ist Pharmazeutin und leitet seit 2008 die Alte Löwen Apotheke.

Das Interview wurde am 16. Juni 2020 geführt.

„Der Kulturbereich wurde unterschätzt“

Zuhause zu bleiben und von dort aus auch zu arbeiten, war in den ersten Tagen seltsamerweise in Ordnung. Ich arbeite Teilzeit im Rahmen eines EU-Projekts mit vielen Partnern in unterschiedlichen Ländern, da sind virtuelle Meetings ohnehin die Regel.

Neben meinem Bürojob arbeite ich auch als DJ, Kuratorin und Kulturproduzentin sowie Promotorin für die Black Community. Die Situation jetzt ändert grundsätzlich, wie wir Kunst zeigen können, wie wir Veranstaltungen abhalten oder überhaupt mit dem Publikum in Kontakt treten können. Einige Sommer-Festivals, für die ich gebucht worden war, wurden gecancelt. Daher habe ich als Freelancer wesentlich weniger verdient. Ich habe ziemliche Bedenken und glaube, dass es nicht genug Unterstützung für Einzelpersonen im Kulturbereich gibt. Der Kulturbereich wurde generell sicher unterschätzt: Wie sehr die Menschen kulturelle Anregung brauchen, wie sehr sie darauf vertrauen aus psychologischen, kreativen Gründen – und zur Erholung.

Ich war aktiv bei den jüngsten Black Lives Matter-Demonstrationen in Wien. Ein Freund von mir hat Fotos davon gemacht und sie gepostet – jemand kommentierte das mit „Und was ist mit Corona?“ Warum haben sich 50.000 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt? Ich habe der Person geantwortet: „Weil wir keine andere Wahl haben!“

Ich habe speziell die Bevölkerungsgruppen gemeint, die überproportional von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind und zugleich am meisten unter der aktuellen Pandemie leiden, weil sie zum Beispiel keinen gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitssystem haben, weil sie nicht die Option haben, von Zuhause zu arbeiten, oder weil sie niemanden haben, der auf die Kinder aufpasst. Während einer solchen Pandemie demonstrieren zu müssen, bedeutet für diese Menschen ein zwei- oder dreifaches Risiko – das einige dennoch eingehen müssen.

Tonica Hunter arbeitet Teilzeit im Bereich Digitalisierung in der Österreichischen Nationalbibliothek und freiberuflich als Kuratorin und Kulturproduzentin. Das Interview wurde am 24. Juni 2020 geführt.

„Ich war freiwilliger Heiminsasse“

Der Lockdown hat zunächst bedeutet, dass wir unser Geschäft schließen mussten. Da wurde mir bewusst, wie ernst es ist – und ich bin zwei Monate zu Hause geblieben. Einzige Ausnahme war, dass ich meine Frau mit dem Auto in der Früh in die Buchhandlung gebracht und abends wieder abgeholt habe. Ich war also freiwilliger Heiminsasse. Aber mich hat das gar nicht gestört, weil ich ohnehin kein sehr kommunikativer Mensch bin. Da ich eine Vorerkrankung habe, hatte ich mehr Angst als jemand, der gesund ist. Aber Gott sei Dank geht’s bis jetzt gut.

Seit die Buchhandlung wieder offen hat und ich auch wieder hier mehr Zeit verbringe, achte ich darauf, Abstand zu halten – mehr als einen Meter. Heute gehe ich ohne Angst herum, aber befolge meine eigenen Regeln, die strenger sind als die vom Staat verordneten. Ich vermeide etwa Supermärkte oder mache einen weiten Bogen, wenn jemand direkt auf mich zukommt, während er in sein Smartphone schaut.

Mit den Kunden im Geschäft ist es relativ gut gegangen, nur sind die Leute sehr vergesslich, und im Gespräch rücken sie immer näher. Aus Gedankenlosigkeit glauben sie, wir sind schon in normalen Zeiten angekommen. Man muss sie dann darauf aufmerksam machen, dass das Virus noch immer in der Luft ist.

Am Anfang bin ich ständig vor dem Fernseher gesessen und habe mich zum Thema informiert. Mittlerweile habe ich damit aufgehört: Ich weiß, wie die Krankheit ist, was sie tut und wie ich mich dagegen schütze. Alles andere interessiert mich nicht.

Klaus Jeller ist Pensionist und unterstützt seine Frau Anna in ihrer Buchhandlung. Das Interview wurde am 30. Juni 2020 geführt.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare