Transportauto der WÖK, Fotografie um 1926, Wien Museum

Hauptinhalt

100 Jahre WÖK

Bei den Billigessern

„Rasche Bedienung! Gedeckte Tische! Kein Trinkgeld! Kein Alkohol!“

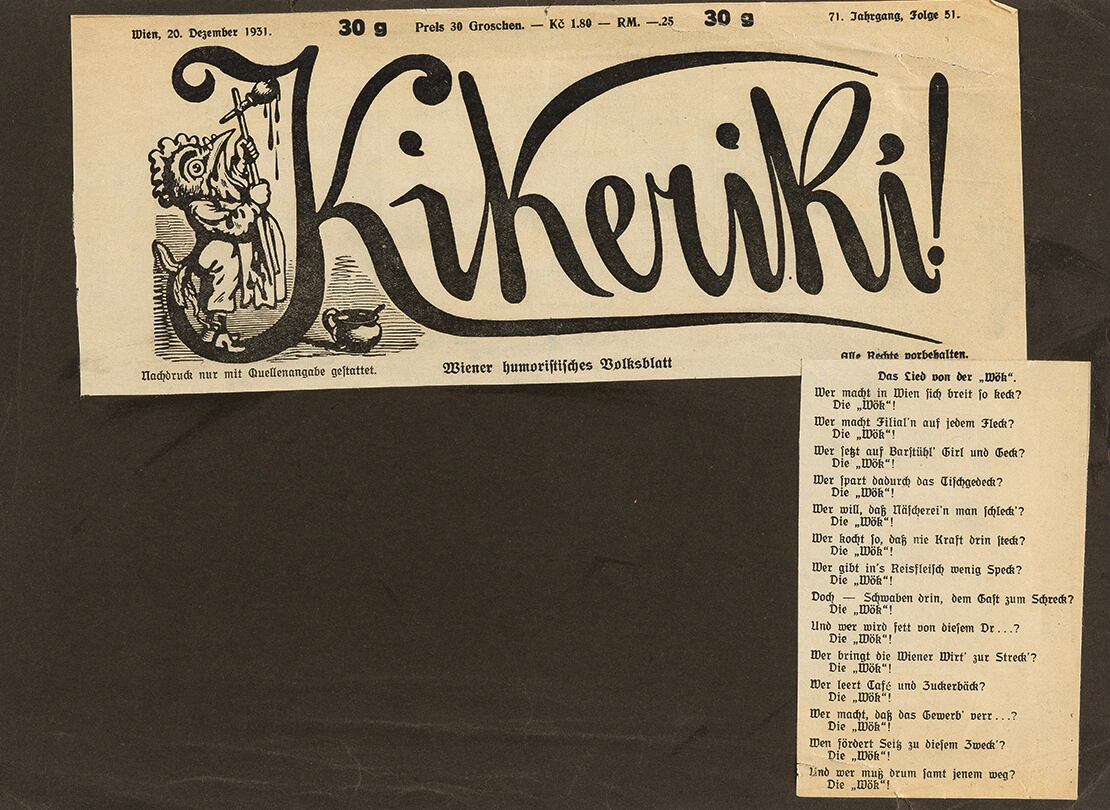

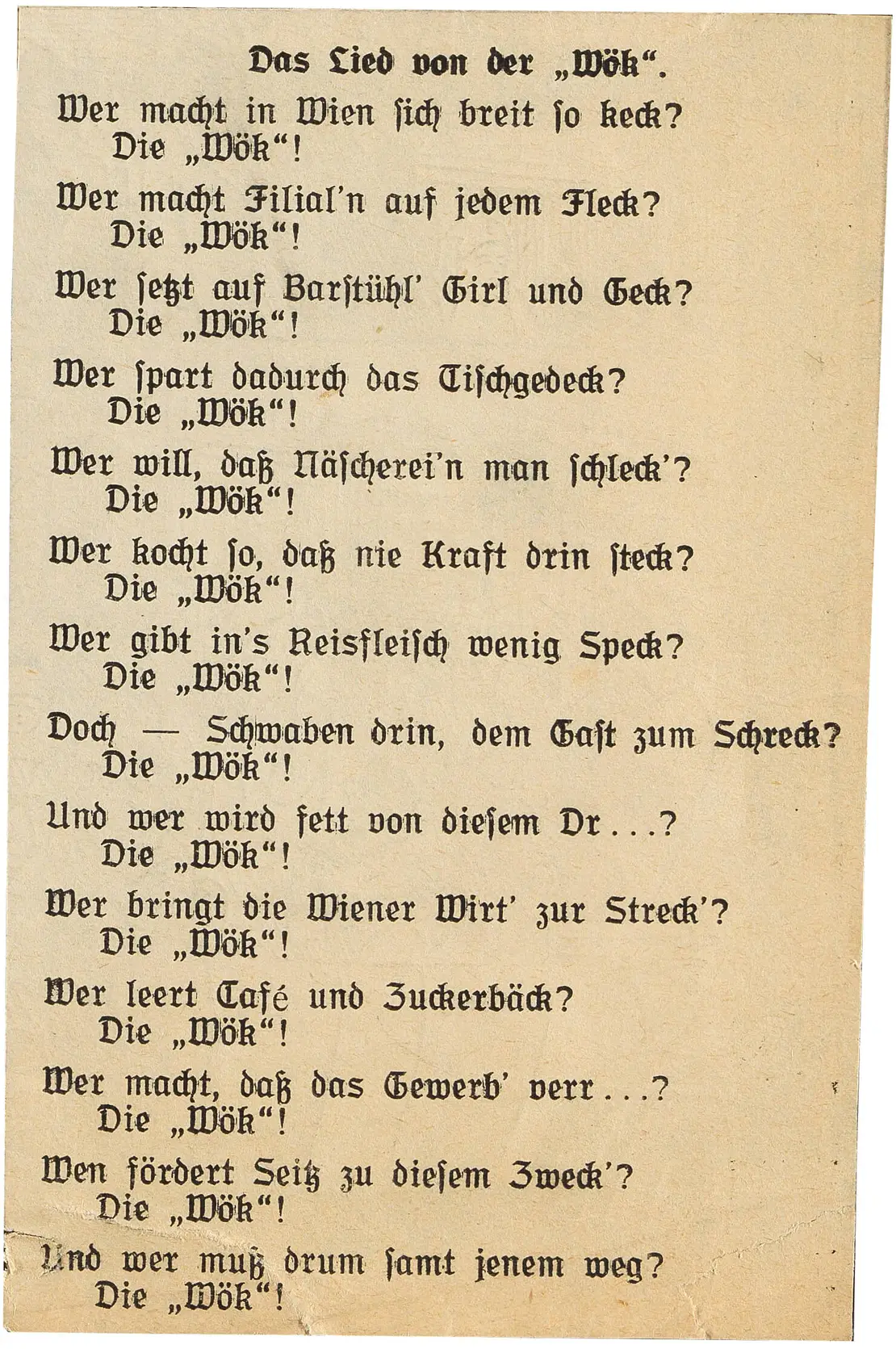

Knapp und bündig informiert eine Werbeanzeige aus dem Jahr 1931 über die Grundprinzipien der WÖK (Wiener Öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft). Die Liste der einzelnen Standorte zeigt: In fast allen Wiener Bezirken gab es damals zumindest eine Filiale, insgesamt waren es 26, die Adressen reichten von der noblen Herrengasse im ersten Bezirk bis hin zu Außenbezirksbaracken in der Linzerstraße und in der Pasettistraße. Auch die Preise für die verschiedenen Menüvarianten sind angeführt: Sie bewegten sich von 85 Groschen bis hin zu 2.40 Schilling im Abonnement, für Gastkarten waren jeweils 10 Groschen zusätzlich zu bezahlen. Im Jahr davor wurde mit rund 9 Millionen ausgegebenen Essensportionen der Höchststand in der Zwischenkriegszeit erreicht.

Heute ist die WÖK längst Geschichte, im kollektiven Gedächtnis Wiens lebt diese legendäre Institution, die von Thomas Bernhard in seiner 1980 erschienenen Erzählung „Die Billigesser“ auch literarisch verewigte wurde, allerdings fort. Und bis heute sind die ambivalenten Haltungen gegenüber der WÖK spürbar: Während sie für die einen geradezu Kultstatus genoss, war sie für andere schlicht und pragmatisch eine finanzielle Notwendigkeit und für wieder andere ein partei- und wirtschaftspolitisches Ärgernis.

Begonnen hat alles mit dem Ersten Weltkrieg. Die prekäre Ernährungssituation führte bereits 1916 zur Einrichtung sogenannter „Kriegsküchen“ für die Versorgung bedürftiger Personen. Ein Teil dieser Küchen wurde nach dem Kriegsende, das keineswegs eine Entspannung der schlechten Versorgungslage mit sich brachte, von der Ende 1919 gegründeten Vienna Public Feeding GesmbH (kurz: VPF) übernommen. Der Zweck dieses gemeinnützigen Unternehmens bestand darin, die hungernde Wiener Bevölkerung mit warmen Speisen zu versorgen, das Stammkapital stellten je zur Hälfte der Bund (Österreichischer Staatsschatz) und die Gemeinde Wien. 1920 wurde der Firmentitel in Wiener Öffentliche Küchenbetriebsgesellschaft m.b.H. (kurz: WÖK) umgewandelt. Aufgrund der herrschenden Rationierungsmaßnahmen benötigte man für das Essen der WÖK zunächst Bezugsmarken und man musste die Speisen mit dem eigenen Geschirr abholen und mitnehmen.

Im April 1921 eröffnete dann der erste restaurantartige WÖK-Betrieb in der Herrengasse 16. Hier konnte man die Speisen vor Ort zu sich nehmen und zwischen verschiedenen Menüs wählen. 1921 war mit 39 Standorten auch das Jahr mit der höchsten Zahl an WÖK-Filialen, die es je gab (die unrentablen wurden später wieder geschlossen). Nachdem der Wiener Gemeinderatsausschuss für Wohlfahrtsangelegenheiten 1927 beschlossen hatte, Bedürftigen einen unentgeltlichen Mittagstisch zur Verfügung zu stellen, beteiligte sich die WÖK auch an der Ausgabe dieser Speisen.

Modern und effizient

Die sozialdemokratische „Arbeiter-Zeitung“ beschrieb die WÖK 1922 als einen Betrieb, der trotz der Ausnützung günstigster Bezugsquellen Speisen von guter Qualität anbietet, die nach aktuellsten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen und mit modernster küchentechnischer Ausrüstung hergestellt und in angenehmer Umgebung dargeboten werden. Besonders modern ausgestattet war die 1929 neu eröffnete WÖK-Filiale auf der Mariahilferstraße. Die „Arbeiter-Zeitung“ sprach gar von einem „Nobel-Restaurant der Arbeitenden“, das jedoch nicht durch livrierte Kellner und französische Speiskarten beeindrucke, sondern durch eine zweckgerichtete, schnörkellos schöne Ausstattung im Sinn der neuen Sachlichkeit (verantwortlich für den architektonischen Gesamtentwurf: Georg Rupprecht) sowie durch hohe Effizienz und Sauberkeit. In der Küche beeindruckten neueste technische Geräte im Riesenformat: Im Einsatz waren unter anderem Wurst- und Brotschneide-, Faschier-, Kartoffelschäl- und Tellerwaschmaschinen, teils motorbetrieben, was damals noch keine Selbstverständlichkeit darstellte.

Als Neuheit bot diese Filiale neben dem üblichen Speisesaal mit Tischen für bis zu vier Personen auch ein sogenanntes amerikanisches Büffet, in dem man auf drehbaren Sesseln wie an einer Bar an zwei langen, hohen Büffets mit besonders schneller Bedienung sitzen konnte. Das Adjektiv „amerikanisch“ sollte also Rationalisierung, Effizienz und Beschleunigung signalisieren, die damals vieldiskutierten Modernisierungsimperative, die man in Europa nach US-amerikanischem Vorbild ebenfalls umzusetzen versuchte. Ein weiteres „amerikanisches“ Detail: War eine Speise schon ausverkauft, so leuchtete auf einer Anzeige über dem Fenster zur Küche die Nummer der betreffenden Speise auf. Auch für das Personal brachte diese Filiale Erleichterung, denn mit Hilfe von kleinen Wägelchen konnten beispielsweise die schweren Suppenkessel an die einzelnen Tische gefahren werden.

Zum Konzept der WÖK zählte der „geldfreie Tisch“: Man wählte das Menü bereits im Vorraum, bezahlte an der Kassa und übergab am Tisch im Speisesaal dem Personal nur noch den entsprechenden Blockabschnitt. Ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur traditionellen Gastronomie war das Trinkgeldverbot, wobei das Personal zum Ausgleich höhere Löhne erhielt.

Neben den eigentlichen Küchen betrieb die WÖK eine Reihe von Hilfs- und Zulieferbetrieben. So gab es eine eigene Tischlerei für Reparaturen und Holzarbeiten, hier wurden unter anderem Besteckkästen, Holzverschalungen oder Erste-Hilfe-Kästchen hergestellt. Dazu gesellten sich eine Schlosserei, eine Wäscherei, eine Näherei, eine Schusterwerkstatt für die Schuhe der Angestellten sowie eine Garten- und Gemüsewirtschaft. Letztere produzierte beispielsweise die Grünpflanzen und Schnittblumen für die Dekoration der Filialen, das Obst für die Marmelade und die Champignons für die Speisen. Als wichtigster Hilfsbetrieb galt die Bäckerei, 1926 von der „Arbeiter-Zeitung“ als die „größte Konditorei Wiens“ bezeichnet.

Hausmannskost und Sodawasserlaune

Das kulinarische Programm der WÖK war einerseits an der Wiener Hausmannskost orientiert und in dieser Hinsicht mit der Wiener Wirtshausküche vergleichbar. In einigen Bereichen unterschied sich das Angebot jedoch deutlich, am auffälligsten wohl im Verzicht auf den Alkoholausschank (dafür stand auf jedem Tisch eine Flasche mit Wasser und es gab unter anderem Fruchtsaftgetränke). Die gastronomische Konkurrenz, die der WÖK generell eher feindselig begegnete, da sie sich nicht zuletzt aufgrund ihrer höheren steuerlichen Belastung und der weitaus weniger rationalisierbaren Arbeitsweise wirtschaftlich benachteiligt fühlte, sprach in den Jahren um 1930 bissig von der in der WÖK angeblich herrschenden „Sodawasserlaune“ und hob in ihren Attacken gegen das „weingegnerische Unternehmen“ hervor, dass in den Wirtshäusern kein „Alkoholzwang“ mehr bestehe. Das Alkoholverbot in der WÖK ist im Kontext der historischen Abstinenzbewegung zu sehen. Alkoholismus galt seit dem späten 19. Jahrhundert als eine gefährliche „Volksseuche“, begünstigt durch die elenden Wohnverhältnisse der unteren Bevölkerungssichten, die vor allem die Männer in die Wirtshäuser trieben, wo der oft exzessive Konsum von alkoholischen Getränken üblich war. Die daraus resultierenden gesundheitlichen und sozialen Probleme versuchte unter anderem der Arbeiter-Abstinentenbund zu bekämpfen. Weil das früher vor allem in der männlichen Arbeiterbevölkerung grassierende Alkoholismusproblem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen weniger brisant geworden war, hob die WÖK das Alkoholverbot 1970 auf.

Ein weiterer Unterschied zur Wirtshausküche bestand in der höheren Gemüsefreundlichkeit und in dem Bestreben, neue ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Fachleute überprüften etwa den Vitamin- und Kaloriengehalt der Speisen. „Gut und billig“, so der Wahlspruch der WÖK, bezog sich nicht nur auf den Geschmack und auf die Geldbörse, sondern auch auf das, was der Gesundheit dienlich ist. Bereits in den frühen 1930er Jahren wurden verschiedene Diätmenüs für Kranke und Korpulente angeboten, und auch in den 1970er Jahren hieß es „’Iß Dich schlank’ in der WÖK“. Die vergleichsweise vielen fleischlosen Gerichte auf dem Speiseplan der WÖK stachen in der Zwischenkriegszeit auch den Gastwirten ins Auge. Sie führten diese Tatsache auf die veränderten Ernährungsgewohnheiten und Schönheitsbedürfnisse der in der WÖK dominierenden berufstätigen weiblichen Gäste zurück, wie sie etwa 1932 vom „Wiener Montagsblatt“ beschrieben wurden: „Das Bureaufräulein, das seine acht oder zehn Stunden im Tage absitzt und die Fettpolsteransätze im Schweiße seines Angesichts heruntermüllert [Anmerkung: „müllern“ war eine populäre Gymnastikmethode nach dem Dänen J.P. Müller], das aus dem gleichen Grunde abends turnen geht und zumindest Samstag und Sonntag eifrig sportelt, schätzt im Gasthaus ein Gemüseschnitzel viel mehr als ein Stück fettes Rindfleisch. Der massive Schweinsbraten, der gustiöseste Nierenbraten – selbst in halben Portionen, wie sie jetzt fast überall zu haben sind – bleibt liegen.“

Nach dem Motto „Was die WÖK kann, können wir auch“ propagierten nun auch die Gastwirte verstärkt Gemüsespeisen. Was die Bevorzugung fleischloser Gerichte durch das weibliche Publikum betrifft, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass es sich dabei wohl in erster Linie um eine Preisfrage gehandelt hat, denn fleischlose Gerichte waren billiger und damit dem geringen Einkommen der weiblichen Berufstätigen weitaus angemessener. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise mussten dann aber auch vermehrt die Männer auf die günstigeren fleischlosen oder fleischarmen Gerichte ausweichen.

Die „Arbeiter-Zeitung“ bezeichnete die WÖK, die trotz der Beteiligung des Bundes vielen als eine typische Einrichtung des „Roten Wien“ galt, 1926 als „Die Küche der arbeitenden Menschen“. Sie meinte damit natürlich weniger den Industrieunternehmer oder den Bankdirektor, als vielmehr die werktätigen Unter- und Mittelschichten, die in ihrer knappen Mittagspause auf eine leistbare Verköstigung angewiesen waren. Die kommunistische „Rote Fahne“ kritisierte allerdings, dass die WÖK-Preise für viele schlecht verdienende Menschen wie einfache Ladenmädchen oder Handlungsgehilfen noch immer zu hoch seien.

Dieser Befund wird durch die Volkskundlerin Edith Hörandner gestützt, die in ihrer Geschichte der WÖK meinte, dass sich diese Institution vorrangig zu einer Versorgungseinrichtung des bürgerlichen Mittelstands entwickelt habe, was sie aus der Konzentration der späteren Standorte auf die Innenbezirke schloss. Widersprüchlich sind diese Einschätzungen nicht zwingend, denn in der Zwischenkriegszeit sahen sich aufgrund der kriegsbedingten sozialen Umwälzungen erstmals in der Geschichte auch viele Frauen der Mittelschichten zu meist bescheiden entlohnter Erwerbsarbeit gezwungen. Für diese Frauen – aufgrund des kriegsbedingten Männermangels waren sie oft ledig oder verwitwet – bedeutete die Möglichkeit, eine preiswerte warme Mahlzeit zu sich nehmen zu können, eine willkommene Erleichterung. Zumal sie teilweise – wenn sie etwa zur Untermiete wohnten – gar keine eigene Kochgelegenheit hatten und sie sich oft scheuten, ohne männliche Begleitung ein klassisches Wirtshaus aufzusuchen. Die WÖK galt also gerade für weibliche Mittelschichtsangehörige als ein Ort, den sie ohne Bedenken aufsuchen konnten. Und auch das Personal der WÖK, vor allem jenes im Service, war stark weiblich dominiert.

Essen auf Rädern und WIGAST

Der Nationalsozialismus brachte nicht nur Änderungen in der Unternehmensführung, es wurde auch das jüdische Personal entlassen und danach getrachtet, jenes, das „politisch nicht tragbar“ war, abzubauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in mehreren WÖK-Küchen die von den Alliierten zur Verfügung gestellten Lebensmittel für die Schulausspeisung verarbeitet – es wiederholte sich also in gewisser Weise die Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre bilanzierte die WÖK erstmals negativ, was unter anderem mit der Notwendigkeit zusammenhing, die durch Kriegsschäden in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude wieder instand zu setzen. 1956 und 1968, als es infolge des „Ungarnaufstands“ und der „Tschechenkrise“ zu größeren Fluchtbewegungen nach Österreich kam, spielte die WÖK erneut eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit den erforderlichen Massenausspeisungen. Weiters war sie wie schon in der Zwischenkriegszeit auch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg im Einsatz, wenn es um die Verpflegung bei Massenveranstaltungen wie etwa der Gymnaestrada, des Katholikentags oder der Olympischen Winterspiele ging.

Ab 1955 belieferte die WÖK die von der Gemeindefürsorge betriebenen Tagesheimstätten (später: Pensionistenclubs) für finanziell schwache alte Menschen. 1969 startete die ebenfalls von der WÖK ausgeführte Fürsorgeaktion „Essen auf Rädern“. 1978 wurde die WÖK aufgrund von wirtschaftlich notwendig gewordenen Umstrukturierungen zur WIGAST Gaststättenbetriebsges. m.b.H., welche das gastronomische Angebot zeitgemäß adaptierte und ausweitete. In den ehemaligen WIGAST-Räumlichkeiten in der Felderstraße nahe des Rathauses ist das 2007 eröffnete MUSA (Museum auf Abruf), heute eine Teil des Wien Museums, untergebracht. Nach diversen Übernahmen sowie dem Erwerb der österreichischen und deutschen Wienerwald-Restaurants wurde die WIGAST Ende der 1980er Jahre zum größten österreichischen Gastronomieunternehmen. Ab 1999 erfolgte die Fusion mit dem Österreichischen Verkehrsbüro, welches die Gastronomiesparte 2008 wieder verkaufte.

Literatur:

Susanne Breuss: Fleischhunger und Sodawasserlaune. Konkurrierende Esskulturen des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Ulrike Spring, Wolfgang Kos u. Wolfgang Freitag (Hg.): Im Wirtshaus. Eine Geschichte der Wiener Geselligkeit (Ausstellungskatalog Wien Museum), Wien 2007, S. 170-179.

Edith Hörandner: WÖK. Eine Wiener Institution. 1919-1994, Wien o.J.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare