Reklame für "I. Orig. Afrikanisches Restaurant" in Wien, 1904, Wien Museum

Hauptinhalt

Afroösterreicher:innen im Wien der Zwischenkriegszeit

Von „Black Vienna“ kaum eine Spur

Wie viele Afroöstrerreicher:innen sind fassbar zu Zeiten der Ersten Republik?

Die Zahlen sind sehr gering: Minimal sprechen wir von ein paar Dutzend, bis maximal ein paar Hundert Menschen, die aus Afrika nach Österreich gekommen sind. Es ist schwer, das exakt festzustellen, weil Menschen aus Kolonialgebieten in Volkzählungen den jeweiligen europäischen Kolonialmächten zugeordnet sind. Wenn also jemand aus dem Senegal kommt, taucht er in der Statistik als Franzose auf.

Handelt es sich bei diesen Menschen Großteils um neue Zuwanderer oder waren sie seit Generationen vor Ort?

Sowohl als auch: Einige sind schon in Zeiten der Monarchie eingewandert, sie sind in der Folge hiergeblieben und haben auch Kinder bekommen. Teilweise kamen diese Menschen im Zuge von Völkerschauen nach Wien. Teilweise wurden sie als Kinder aus verschiedensten Gründen nach Wien geschickt. Viele kamen nach dem Ersten Weltkrieg über Deutschland und Frankreich, oftmals sind sie in Wien einfach gestrandet. Wien war jedenfalls für Menschen aus Afrika keine Destination, wo man unbedingt hinwollte. Auch die ersten Afrikaner, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum Studieren nach Europa gekommen sind, hatten andere Städte im Blick.

Wie kommt es, dass die Schwarze Community in Wien minimal war im Vergleich zu Berlin oder Paris?

Das ergibt sich aus zwei Gründen: Einerseits erfuhr Frankreich viel Migration aus seinen Kolonien, für das Deutsche Reich war das in geringerem Maß gültig, aber doch auch. Andererseits war in Wien der Konservativismus viel wirkmächtiger. Es gab weniger liberale, geschweige denn linke Strömungen. Beispielsweise die Szene für Jazz oder modernen Tanz war in Wien kaum gegeben, während sie in Paris und Berlin für Furore sorgte. Oder das Phänomen der Afrophilie, also Kunst aus Afrika zu sammeln, war in anderen Metropolen weit verbreitet. In Wien findet man das schon auch, zum Beispiel bei Klimt, aber eben nur vereinzelt.

Was wissen wir über den Alltag der Personen?

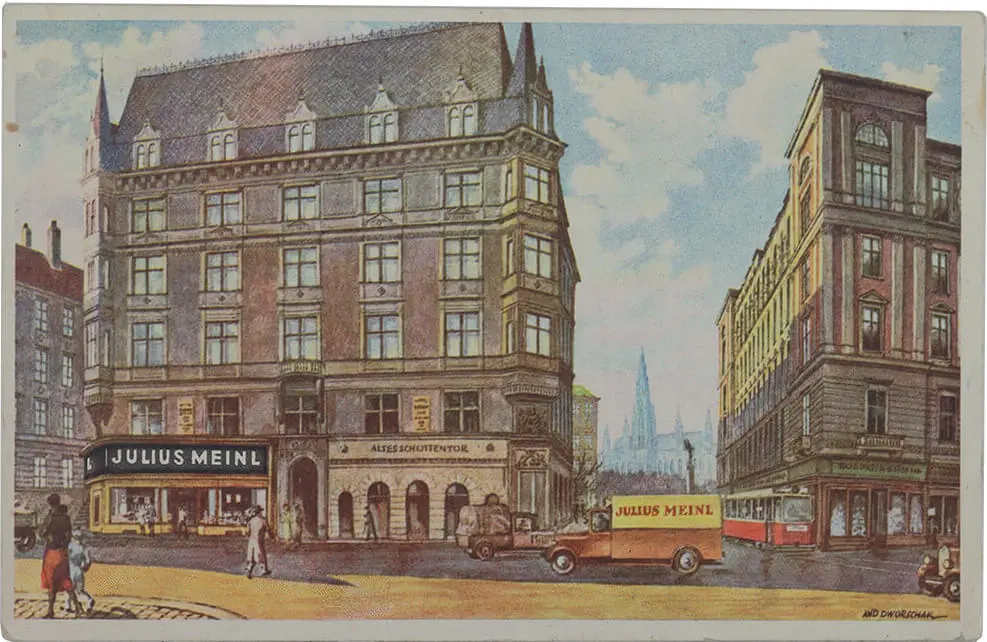

Das Privatleben liegt weitestgehend im Dunkeln. Wir wissen jedenfalls, dass einige verheiratet waren und Familien hatten. Beruflich kann man sagen, dass der Arbeitsmarkt für Menschen aus Afrika sehr eingeschränkt war: Früher waren die meisten, vor allem Frauen, als Hausangestellte tätig. Nach dem Ersten Weltkrieg stirbt dieser Beruf quasi aus, weil es sich kaum jemand mehr leisten konnte, Angestellte im privaten Haushalt zu haben. Ansonsten war die Gastronomie ein wichtiger Arbeitgeber. Wir wissen von Kellnerinnen, Chauffeuren, als Hotelportiere waren Afrikaner sehr beliebt. In Graz hat es bei Kastner & Öhler zum Beispiel einen Liftboy afrikanischer Herkunft gegeben. Bei Meinl wurde mit Afrikanern geworben, die mit Fez am Kopf durch die Filialen gezogen sind. Also wenn, dann waren Schwarze Menschen im unqualifizierten Diensleitungssektor beschäftigt, kaum in Industrie und Gewerbe, und nicht in staatlichen Anstellungen.

Die Menschen waren damit in eine Ecke des Exotismus gedrängt?

Exotismus im besseren Fall. Viele Menschen wurden direkt rassistisch angegriffen. Die Erste Republik schwankt zwischen einem exotistischen Paternalismus à la „Ja, sie sind eh lieb“ und offener Aggression, je weiter wir in die 1930er Jahre kommen. Schwarze Menschen werden tätlich angegriffen oder aus Lokalen rausgeschmissen. Diese Menschen haben sich aber dann auch gewehrt.

Gibt es also auch antirassistische Bewegungen?

Wenig, aber doch. Offensichtlich gab es Verbindungspunkte mit der Sozialdemokratie und der kommunistischen Partei. Außerdem gab es Solidarisierungen im katholischen Bereich, im Sinne von „alle Menschen sind gleich“, zum Beispiel ist Irene Harand bekannt. Das geschah oft gemeinsam mit dem Kampf gegen den wachsenden Antisemitismus. Gleichzeitig muss man sagen, dass man aber genauso Rassismus in der Kirche sehen kann. Ein anderes Beispiel sind Proteste von ägyptischen Studenten in Wien: Sie haben gegen die Briten und deren Besetzung von Ägypten demonstriert. Bei den Protesten müssen Österreicher und womöglich auch Österreicherinnen dabei gewesen sein, weil so viele Ägypter, wie in den Zeitungsberichten beschrieben werden, waren einfach nicht da. Es muss also ein solidarisches Umfeld gegeben haben.

Welche Einzelschicksale von Afroösterreicher:innen der Zeit kann man rekonstruieren?

Persönlich beeindruckt hat mich die Geschichte von dem Portier Michele Tella: Er geht über den Ring, wird von einem Auto erfasst und ist schwer verletzt. Er zieht vor Gericht bis zum obersten Gerichtshof und kriegt immer Recht. Der Autofahrer war ein Unternehmer und Millionär und sagt dann, er hat durch die Inflation leider sein gesamtes Vermögen verloren. Der arme Tella bleibt daraufhin auf den ganzen Kosten sitzen, Behandlungskosten und Gerichtskosten. Von Gerechtigkeit kann man also überhaupt nicht sprechen. Darüber schreiben auch die Zeitungen. Die linken Zeitungen sind auf seiner Seite und zeigen Engagement.

Gibt es auch generationenübergreifende Beispiele in den Quellen?

Den einzigen Fall, wo zwei Generationen nachverfolgt werden können, stellen Josef Tom und seine Familie dar. Tom kam 1897 im Zuge der Aschanti-Ausstellungen im Prater nach Wien. Er hat geheiratet, eine Tochter bekommen und als Feuerschlucker weiterhin im Prater gearbeitet. Die Familie hat in ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Wohnung im 2. Bezirk gelebt. Toms Frau hat deshalb an die Kronen Zeitung geschrieben und die hat tatsächlich Spendenaufrufe für die Familie geschaltet. Der Vater stirbt noch vor dem Zweiten Weltkrieg, die Mutter heiratet erneut. Die Tochter überlebt den Nationalsozialismus und tritt in den 1950er Jahren in ein Kloster ein.

Zusätzlich zu permanent in Wien lebenden Menschen aus Afrika, sind in der Zwischenkriegszeit auch eine Reihe von Schwarzen Menschen auf der Durchreise – wer waren sie und was haben sie in Wien gemacht?

Das sind einerseits Sportler, vielfach Boxer, die hier auftreten. Die Zeitungen sind dann voller begeisterter Berichte. Gleichzeitig schwingt aber ein rassistischer Ton mit: Der Schwarze Boxer sei natürlich besser als ein deutscher, weil Menschen aus Afrika seien ja enorm stark – aber dafür sonst nichts. Außerdem gibt es einige Musikgruppen, die auf Tournee in Wien Halt machen, Konzerte spielen und manchmal auch länger bleiben. Vor allem bei männlichen Musikern findet man häufig Geschichten von Liaisons mit Wienerinnen. Daraus sind dann auch Kinder hervorgegangen, die bleiben, wenn die Musiker weiterziehen. Ein Beispiel ist Lilongo Vally Podhrobsky, die bei ihrer Oma in Wien aufwächst und später eine Kinderrolle am Theater in der Josefstadt bekommt. Ab Jänner 1938 verläuft sich aber ihre Spur.

Sie schreiben, dass die Diskurse über Schwarze Menschen in der Zwischenkriegszeit so intensiv waren, wie sie es danach erst wieder im 21. Jahrhundert geworden sind – wie kommt das und worum drehen sich die Wahrnehmungen der Zeit?

Der Diskurs über Schwarze Menschen war in den 1920ern und -30ern unglaublich intensiv, was in keiner Relation zu ihrer tatsächlichen Präsenz gestanden ist. In christlich-sozialen und konservativen Kreisen geht das so weit, dass man Angst gehabt hat, sie würden die Macht übernehmen. Man liest sogar die Befürchtung, dass eine Schwarze Person die Macht im Weißen Haus übernehmen könnte! Die Konjunktur vom Diskurs über Schwarze Menschen geht mit dem Nationalsozialismus in der Folge nach unten. Schwarze Menschen werden nicht mehr thematisiert außer ab und zu, um zu behaupten, dass sie eine minderwertige Rasse wären oder dass sie für mögliche Kolonien wichtig werden könnten. Nach Kriegsende bis in 1960er Jahre ist der Diskurs um Blackness dann völlig verschwunden. Es hat kein Bewusstsein dafür gegeben, dass in Wien Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe leben und die vielleicht schon seit Generationen da sind.

Gab es also ein „Black Vienna“ in der Ersten Republik?

Eigentlich nicht. Verglichen mit Berlin und Paris finden wir kaum Schwarze Communities in Wien. Zahlenmäßig sind Schwarze Menschen in Wien ein Randphänomen. Den Begriff bringe ich trotzdem auf, weil Schwarze Menschen nun stärker in die Öffentlichkeit treten. Zunehmend trauen sie sich, Vereine zu gründen oder auch Zeitungsartikel zu veröffentlichen. In vielen Fällen treten sie öffentlich für ihre Rechte ein. Das hat eine neue Qualität.

„Zwischen Raimundtheater und Rheinland: Black Vienna in der Ersten Republik“ ist ein Kapitel in Walter Sauers Publikation „Jenseits von Soliman. Afrikanische Migration und Communitybuilding in Österreich – eine Geschichte. Mit einem Beitrag von Vanessa Spanbauer“. Das Buch ist im StudienVerlag erschienen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare