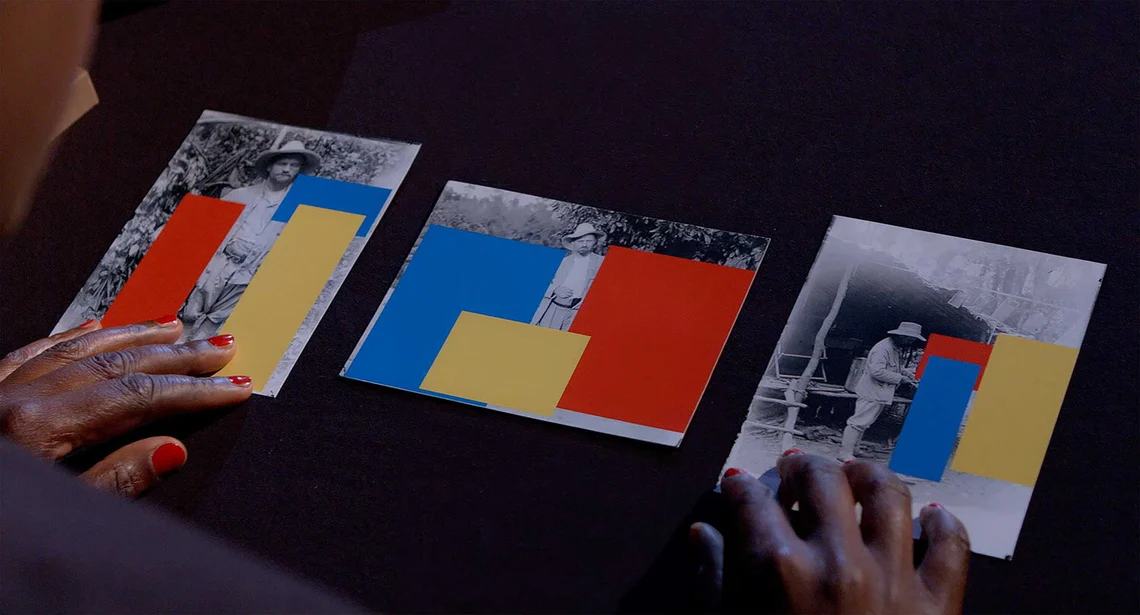

Belinda Kazeem-Kamiński, Still aus Unearthing: In Conversation, 2017

Hauptinhalt

Belinda Kazeem-Kamiński im Interview

Koloniales Posieren

Ihre aktuelle Ausstellung im Jesuitenfoyer heißt „Strike a Pose“. Die Pose, um die es hier geht, wird von einem weißen, hochgewachsenen Mann, meistens mit Hut, ausgeführt. Er streckt seinen Arm waagrecht über dem Kopf einer kleineren Schwarzen Person aus und lässt sich so fotografieren. Was hat es mit der Pose auf sich?

Ich kann nicht sagen, was sie aussagt, ich kann nur meine Interpretation der Pose teilen: Wenn ich sie mir ansehe, frage ich mich, wozu es die Pose eigentlich braucht. Denn es ist auch ohne das Ausstrecken des Arms zu erkennen, dass ein Mann größer ist als der andere. Ich lese das als ein Unterstreichen der Macht oder Vorherrschaft eines Ethnologen gegenüber den übrigen Dargestellten. Wir sehen diese Pose in vielen anthropologischen Fotografien, es handelt sich also um einen Topos, der anhaltend Dichotomien – etwa von Schwarz gegenüber weiß – transportiert. Der Titel „Strike a Pose“ erinnert vermutlich erstmals mehr ans Voguing [Anm. Redaktion: Tanzstil der queeren Ballroom-Szene in den USA der 1970er Jahre] als an das Feld der Ethnografie, aber „strike“ können wir auch als „hervorheben“ übersetzen. Und das ist es, was ich in meiner Arbeit tue: Ich hebe diese Pose hervor, um sie genauer in den Blick zu nehmen und darüber nachzudenken.

Einer der abgebildeten Ethnologen ist der Missionar Paul Schebesta (1887–1967), der vom Missionshaus St. Gabriel aus, südlich von Wien, weltweite Forschungsreisen unternahm. Er ist Ausgangspunkt Ihrer Arbeit im Jesuitenfoyer. Können Sie darüber erzählen, wie Sie auf ihn gestoßen sind und welche Erkenntnisse Sie aus seiner Geschichte ziehen?

2014 war ich im Weltkulturen Museum in Frankfurt eingeladen, um mit Vermittler:innen in der Ausstellung „Ware & Wissen (or the stories you wouldn’t tell a stranger)“ zusammenzuarbeiten. Dort habe ich eine Installation gesehen, die ein historisches Foto gezeigt hat, das mich in seinen Bann gezogen hat. Ich bin sehr lange davor stehen geblieben. Das war für mich ein Moment, in dem alles stehen zu bleiben schien. Im Rückblick war das sicher ein entscheidender Punkt in meiner Laufbahn, weil ich danach entschieden habe, mich für den PhD-in-Practice an der Akademie der Bildenden Künste Wien zu bewerben. Das Bild zeigte Paul Schebesta in besagter Pose. Mir ist wichtig zu sagen, dass ich keine Historikerin oder Biografin in Sachen Paul Schebesta bin. Mich interessiert er in dem Sinn auch nicht tiefgehend. Was mich interessiert, ist seine Position als Ethnologe. Ich frage mich, was seine Möglichkeiten waren, sich in dieser Zeit und diesem Feld zu bewegen. Welche Privilegien hat ihm sein Weiß-Sein eingeräumt? Und was bedeutet es, dass er Menschen vermessen, ihre Stimmen aufgenommen und Gegenstände gesammelt hat?

Inwiefern würden Sie Paul Schebesta als Beispiel ansehen, wie Österreicher:innen am Kolonialismus mitgewirkt haben?

Ich würde ihn eben genau als das sehen: als eines der Beispiele. Für mich ist er einer von vielen. Natürlich ist er auch speziell, weil wir anhand seiner Person über die Rolle von Kirche und Mission im Kolonialismus sprechen können. Aber gleichzeitig ist er keine Besonderheit.

Das Ungleichgewicht in den Fotos zieht sich auch dahingehend weiter, dass wir von den abgebildeten Personen nur Paul Schebestas Namen kennen. Nur die Perspektive der Kolonialherren ist in unseren Archiven gespeichert. Wie gehen Sie damit um, dass wir die Sichtweise der afrikanischen Akteur:innen nicht einsehen können?

Es gibt in Schebestas Büchern schon manchmal Verweise auf Namen. Aber dann ist es oft wiederum schwierig, den Namen der korrekten Person zuzuordnen. Generell genieße ich alle diese Informationen mit Vorsicht, weil sie eben durch Schebesta vermittelt werden. Ich nutze ihn und ähnliche Personen deshalb mehr als stepping stone, um näher an die zu kommen, die mich eigentlich interessieren. Im Video „Unearthing: In conversation“ (2017), das auch Teil der Ausstellung ist, spreche ich einen Text, den ich als Konversation mit den abgebildeten afrikanischen Personen geschrieben habe. Ich arbeite dabei viel mit Pausen und Stille. Die Stille sehe ich als Momente, in denen diese Personen sprechen. Aber ich lege ihnen keine Worte in den Mund. Ich finde es wichtig, dass auch die Betrachter:innen in dieser Stille noch einmal die Möglichkeit haben, zu reflektieren und zu eigenen Erkenntnissen zu kommen. Das ist der Umgang, den ich damit finden kann. Wir können in vielen Fällen nicht wissen, wie Menschen geheißen haben, aber ich kann mich an meinem eigenen Begehren, diesen Menschen in irgendeiner Form nah zu sein, orientieren.

Das Video „Unearthing: In Conversation“ endet mit dem Wort „haunting“, also der anhaltenden Heimsuchung durch die Vergangenheit. Warum können wir mit Vergangenheit nicht abschließen? Oder warum finden Sie es wichtig, dass wir nicht abschließen?

Es bleibt uns gar keine andere Wahl, weil die Vergangenheit schlichtweg nicht abgeschlossen ist. Wir sehen, dass sich Unrechtsverhältnisse aus der Vergangenheit – etwa die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents oder die Versklavung afrikanischer Menschen – in anderer Form bis zum heutigen Tag fortsetzen. Zum Beispiel können wir heute darüber sprechen, wie es mit der Reisefreiheit von Afrikaner:innen aussieht. Wie leicht wird es ihnen gemacht, nach Europa zu reisen – oder eben nicht? Ich sage immer wieder: Wenn mich interessiert, wie etwas zu dem geworden ist, was es jetzt ist, dann muss ich mir die Vergangenheit anschauen.

Sie verhandeln eine von Gewalt geprägte Geschichte. Eine zentrale Frage Ihrer Arbeit ist es, wie Sie diese Gewalt thematisieren können, ohne sie zu reproduzieren. Welche Lösungen haben Sie dafür gefunden?

Der leitende Gedanke in meinen hier gezeigten Arbeiten war definitiv, über Gewalt zu sprechen ohne sie auf dieselbe Art und Weise zu zeigen, wie Paul Schebesta es intendiert hat. Ich schneide aus, ich verdecke. Im Video spreche ich teilweise über Fotos, während man aber mich beim Sprechen und nicht die Fotos sieht. Das sind Strategien des Zeigens und Nicht-Zeigens, des Ermöglichens und Verunmöglichens von Blicken. Damit möchte ich gleichzeitig auch auf die Gewalt, die in Blicken steckt, hinweisen.

In Ihrer Arbeit gehen Kunst und Wissenschaft fließend ineinander über. Worin liegt Ihrer Meinung nach der Mehrwert, wenn man die Bereiche nicht strikt trennt?

Das ist einfach die Art, wie ich denke. Ich komme ja eigentlich aus der Theoriearbeit, das war mir aber zu eng und ich wollte zunehmend visuell arbeiten. Ich habe auch immer kreativ geschrieben, mit der in der Wissenschaft üblichen Form zu schreiben konnte ich wenig anfangen. Daher ist es für mich ein logischer Schluss gewesen, dass sich Theorie und Kunst treffen. Mein Arbeiten kann mit einem Theoriekonzept beginnen, aber auch mit einem Bild, das ich sehe, oder einem Sound, den ich höre – ich kann das nicht voneinander trennen.

Belinda Kazeem-Kamiński, Stills aus Unearthing: In Conversation, 2017

Was wünschen Sie sich von Museen in Hinblick auf die Thematisierung von Kolonialismus?

Für jeden Ort ist die Aufarbeitung von Kolonialismus ganz spezifisch. Ich möchte es nicht aussehen lassen, als wäre das leicht, denn es gibt keine fertigen Schablonen, die man von A bis Z abarbeiten könnte. Ich glaube, dass es um einen Prozess geht. Dieser Prozess ist nicht vorgezeichnet und er muss von einer Institution bis in jede Konsequenz gewollt sein. Einer der Leitfäden kann die eigene institutionelle Geschichte sein und im Zusammenhang damit auch die Frage, wie zugänglich die Institution heute ist: Wie leicht ist es, hier zu forschen? Wen lassen wir zu? Wie ermutigen wir die Menschen? Wie publik machen wir unsere Bestände und Inhalte? Das ist ein Zugang, der nicht punktuell auf einzelne Ausstellungen und Objekte fokussiert, sondern ein umfassender Prozess ist. In der alltäglichen Arbeit ist das bestimmt schwierig, aber gleichzeitig ist es notwendig.

Nehmen wir Angelo Soliman als konkretes Beispiel musealer Präsentation. Seine Geschichte ist Thema der neuen Dauerausstellung im Wien Museum, Sie haben sich in einem fotografischen Projekt 2015 mit ihm auseinandergesetzt. Wie nähern Sie sich der historischen Person und was finden Sie entscheidend in der Auseinandersetzung mit ihm?

Oft wird an Angelo Soliman erinnert, um zu zeigen wie tolerant eine Wiener Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit war. Araba Evelyn Johnston-Arthur bezeichnet ihn als „Toleranzpokal“, der herumgezeigt wurde. Über ihn selbst wissen wir ja relativ wenig Konkretes, deshalb habe ich meine Arbeit auch „In Remembrance to the Man Who Became Known as Angelo Soliman, (Ante Mortem) I & (Post Mortem) II“ (2015) genannt. Ich sehe mir eher an, mit welchen Objekten er präsentiert wurde. Ich möchte fragen, wozu er oder seine Repräsentation herangezogen wurde und wird: Wann taucht er auf? Wann sprechen wir über Angelo Soliman?

Abschließend noch kurz zu Ihrer nächsten Ausstellung. Sie eröffnet am 31. Jänner in der Galerie Phileas am Opernring. Was wird hier zu sehen sein?

Bei Phileas zeige ich „Respire (Liverpool)“ (2023). Das war mein Beitrag zur Liverpool Biennale 2023, kuratiert von Khanyisile Mbongwa. In der Arbeit geht es um den Atem Schwarzer Personen und der damit verbundenen Prekarität. Es ist der Versuch, einen Raum zu etablieren, in dem wir von diesem Schwarzen Atem ausgehend denken, was Befreiung sein kann. Ich freue mich sehr, dass ich die Arbeit jetzt nach Wien zurückbringen kann.

„Strike a Pose“ ist noch bis zum 4. Februar 2024 im Jesuitenfoyer, Bäckerstraße 18, 1010 Wien, zu sehen.

„Respire (Liverpool)“ wird von 31. Jänner bis zum 20. April 2024 bei Phileas, Opernring 17, 1010 Wien ausgestellt.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare