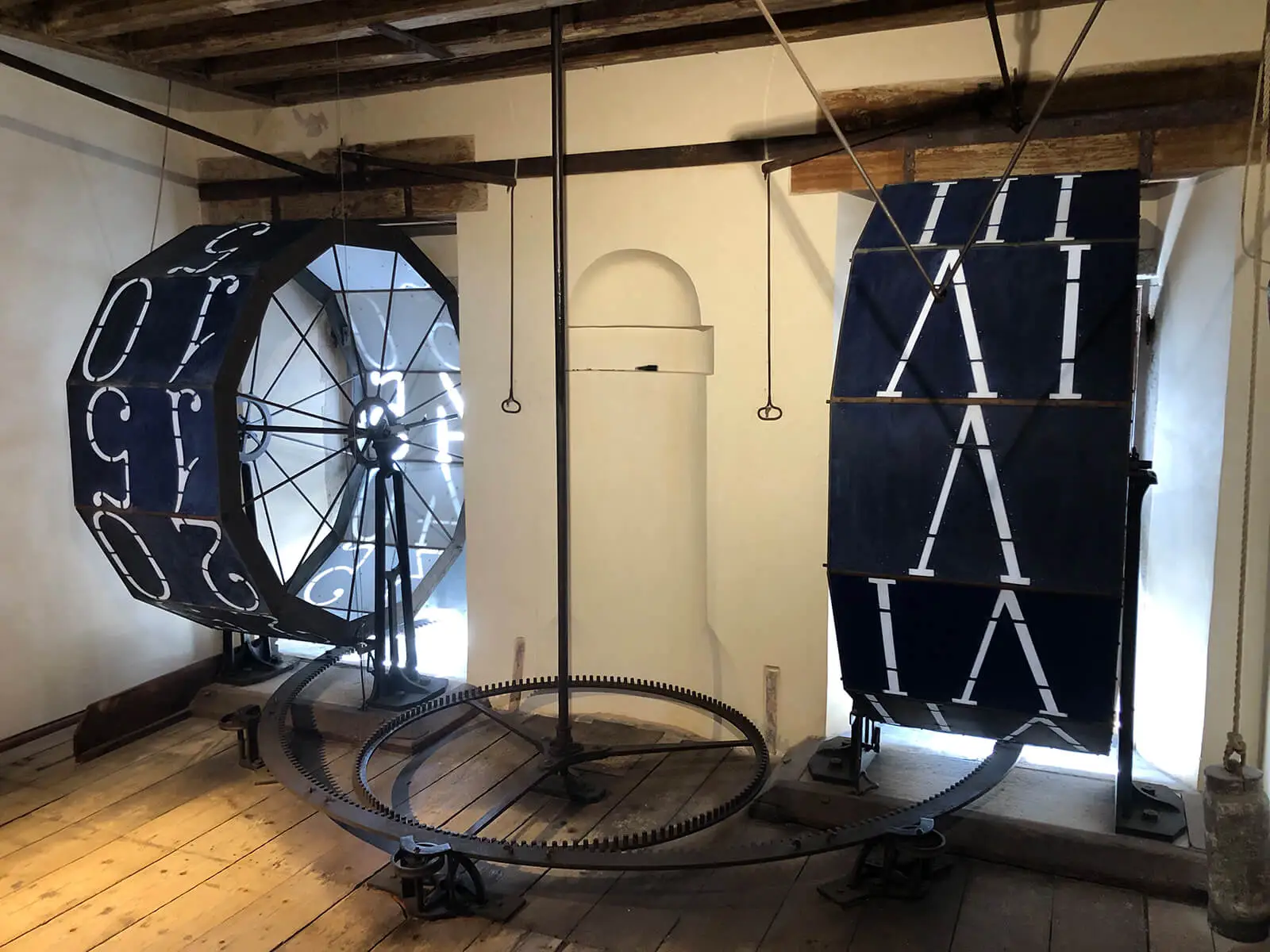

Modell der zweiten Springziffernuhr des Stephansdoms in Wien, Wien Museum, U 1195

Hauptinhalt

Die „Digitalisierung“ der Uhrenanzeige

Wandern, springen, klappen, fallen

„Digitalanzeige“ verbinden wir mit leuchtenden LED und LCD Displays, mit Armbanduhren in futuristischen Formen und klebrig gewordenen Kunststoffgehäusen, hochmodernen Sportzeitmessern bei den Olympischen Spielen oder Pferderennen. Auch andere Geräte kommen uns mit Digitalanzeige moderner und genauer vor: Waagen, Thermometer oder Messschieber. Bei einer Umfrage würden die meisten Menschen wohl der Ansicht sein, dass digitale Uhren auch genauer gehen. Das ist aber nur bedingt der Fall.

Bei Digitalanzeigen sind Parallaxenfehler (nicht im rechten Winkel auf eine Skala schauen und dadurch ein falsches Ergebnis ablesen) ausgeschlossen. Diese kommen bei analogen Zifferblättern, vor allem bei solchen mit wenigen Teilstrichen oder stark abgespreizten Zeigern, häufig vor. Die gerätebedingte Genauigkeit wird jedoch wenig durch die Anzeigeform beeinflusst, zumindest, wenn wir uns nicht gerade im Nanosekundenbereich befinden. Digitale Uhren scheinen jedoch vielleicht präziser, weil sie dem Betrachter sehr ausdrücklich jede einzelne Minute anzeigen.

Wandern

Grundlage für jede Art von digitaler Anzeige bei mechanischen Uhren war eigentlich das Verdecken und Aufdecken von Informationen. Dies wurde allerdings nicht nur mit Ziffern praktiziert, sondern auch mit Mondphasen oder Sternzeichen, deren einzelne Elemente nacheinander in kleinen Sichtfenstern auf dem Zifferblatt auftauchten. Es stellte eine gute Alternative gegenüber Uhren dar, die oft viele verschiedene Zifferblätter mit Zeigern aufwiesen. Diese mussten nämlich manchmal aus technischen Gründen oder Platzgründen über mehrere Schauseiten der Uhr verteilt werden oder waren so zahlreich, dass man vor lauter Zeigern die Anzeige nicht mehr sah.

Eine Kombination aus analogen und digitalen Anzeigen durch ein Sichtfenster erleichterte die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit. Bei aufwändigen Zifferblättern machte es auch die technische Umsetzung einfacher, wodurch dann vielleicht nur eine Sichtseite notwendig wurde. Informationen wurden in Schichten angeordnet, mit Hilfe von Zeigern und Sichtfenstern ließen sich damit Informationen abbilden, die übersichtlich waren und nach Wichtigkeit angeordnet werden konnten, um dann in der richtigen Reihenfolge ins Auge zu fallen. Was angezeigt wurde, hing natürlich von den Bedürfnissen der Benutzer:innen ab. Während Uhren aus dem 17. Jahrhundert noch oft astrologische Anzeigen aufwiesen, wurden diese mit der Zeit immer weniger, weil der Astrologie nicht mehr eine so große Bedeutung beigemessen wurde. Oft geschahen diese Entwicklungen im Gleichschritt mit Schriftquellen wie Almanachen.

Das Studieren historischer Zifferblätter ist deswegen auch gleichzeitig ein Eintauchen in zeitliche Prioritäten der Menschen in der Vergangenheit. Als erste digitale Vorboten bei der Zeitanzeige, die wegen ihrer höheren Schaltfrequenz höhere technische Anforderungen hatte als zum Bespiel eine Datumsschaltung oder Mondphasenschaltung, galten die sogenannten Nachtlichtuhren. Dieser Typus von Uhr erfreute sich besonders in Italien besonderer Beliebtheit, wurde aber auch in geringerer Anzahl in anderen Ländern gebaut. Oft werden in diesem Zusammenhang die Brüder Giuseppe, Pietro Tomasso und Matteo Campani aus San Felice in Umbrien genannt. Sie gelten als Pioniere der Nachtlichtuhren und entstammten einer der bekanntesten Uhrmacherfamilien dieser Gegend. Die Brüder produzierten im Jahre 1656 eine Uhr im Auftrag des Papstes Alexander VII., die die Stunden auch bei Nacht anzeigen konnte. Für diese Erfindung erhielten sie ein Privileg, eine Art Patent.

Bei den sogenannten Nachtlichtuhren bewegte sich nicht ein Zeiger, sondern der Ziffernring. Die Ziffern des Ziffernrings waren Ausnehmungen und bewegten sich an der Stelle wo auf analogen Uhren normalerweise die Zahl 12 steht über einen Kreisausschnitt, der eine Ausnehmung hatte, durch die die Ziffer von hinten beleuchtet werden konnte. Streng genommen handelte es sich hierbei nicht um eine digitale Anzeige, denn es waren ja alle Ziffern zu sehen und man laß die Uhrzeit an einem kleinen, feststehenden Pfeil ab, der auf die sich drehenden Ziffernring zeigte.

Laut Definition ist eine Digitalanzeige nämlich eine Anzeige, die einen Messwert oder Ähnliches in Form von Ziffern ausgibt im Gegensatz zur analogen Anzeige, in der ein Zeiger auf den Messwert zeigt. Die Anzeigetechnik, die in den Nachtlichtuhren verwendet wurde, bezeichnete man als „wandernde Stunde“. Sie war der Grundstein für die digitale Anzeigetechnik von kleinen, regelmäßigen Zeitabschnitten im Bereich der mechanischen Uhren.

Eine Fortführung dieser Idee waren Großuhren und Taschenuhren, die dann im 18. Jahrhundert aufkamen und den Ziffernring nicht auf dem Zifferblatt rotieren ließen, sondern dahinter, sodass die Uhrzeit in einem kleinen Fensterchen angezeigt wurde. Also schon eine Digitalanzeige, da ja kein Zeiger mehr notwendig war. Mit der Anwendung des Pendels in Uhren ab 1657 und der Unruh in Kleinuhren ab 1675 wurden Uhren außerdem so genau, dass den Minuten auch zum ersten Mal Bedeutung beigemessen werden konnte. Nicht alle Nutzer:innen vertrauten dieser neuen Zeiteinheit „Minute“, sodass Uhrmacherinnen besonders im späten 17. Und frühen 18. Jahrhundert nach kreativen Lösungen suchten, um das Vertrauen bei Kund:innen zu erwecken. Hierzu gehörten auch die wandernden Stundenuhren, meist Taschenuhren, die heute als Übergangsdesign betrachtet werden können. Diese Uhren waren aber meistens trotzdem keine vollständigen Digitaluhren, sondern kombinierten die wandernde Stunde mit einer analogen Anzeige der Minute.

Die wandernden Stunden werden allerdings nicht oft zu den digitalen Uhren gezählt, eben weil sie die Zeit nicht so schön auf den Punkt bringen (sondern „wandern“) und es Interpretationsspielraum gibt, wieviel Uhr es denn jetzt wirklich ist, zumal schnellere Einheiten, wie Minuten und Sekunden, bei diesen frühen Objekten immer noch analog angezeigt werden.

Springen

Die Geschichte der digitalen Uhren fängt für die meisten erst mit den sogenannten Springzifferblättern an. Diese unterschieden sich von den Klapp- und Fallzifferblättern hauptsächlich dadurch, dass die Ziffern entweder alle auf einer rotierenden Trommel oder Scheibe angebracht sind und sich nicht auf einzelnen separat agierenden Blättern befinden. Wieder scheinen die Italiener hier Vorreiter gewesen zu sein, denn die früheste bekannte Springzifferuhr wurde in der Mailänder Scala 1778 von Giuseppe Meghele, einem Astronom vom Observatorium Brera, über der Bühne installiert. Theater und Opern waren generell beliebte Orte, an denen neue Technologien ausprobiert wurden, so folgte einige Zeit später im Jahre 1841 eine ähnliche Uhr mit digitaler Anzeige direkt über der Bühne der Semperoper in Dresden, vom Uhrmacher Friedrich Gutkaes konstruiert. Nachdem die Digitalanzeige scheinbar getestet und für gut befunden wurde, machte sie dann Mitte des 19. Jahrhunderts von der Bühne den gewagten „Sprung“ in die Öffentlichkeit. Ein berühmtes Beispiel ist der Uhrenturm (Torre dell’orologio) von San Marco in Venedig, in den im Jahre 1858 vertikal rotierende, zwölfeckige Walzen von Luigi De Lucia installiert wurden.

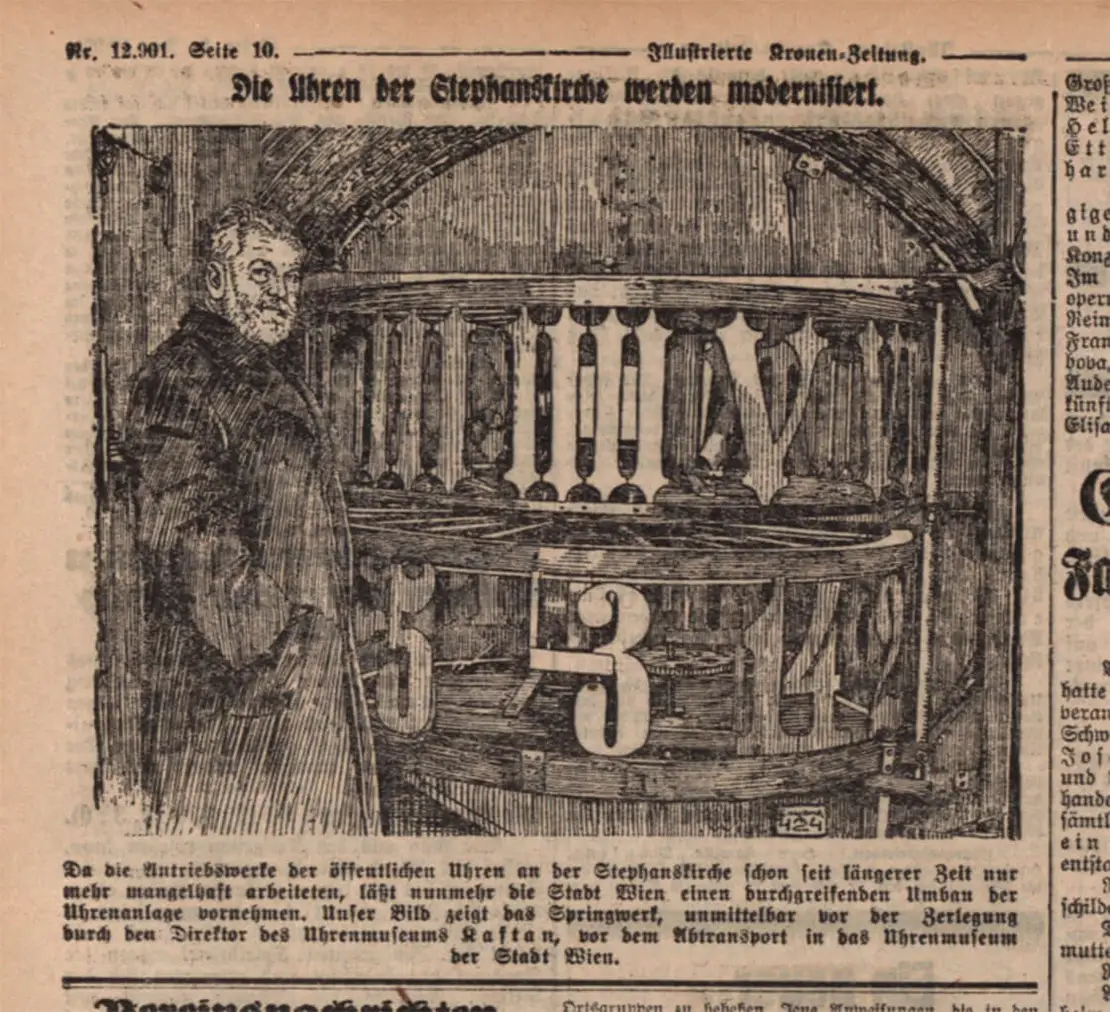

Nur wenige Jahre später, 1862, sprang die Euphorie auch auf Wien über, und das wichtigste Gebäude im Zentrum Wiens, der Stephansdom, erhielt eine Uhr mit Digitalanzeige an seiner Westfront. Heute sind diese frühesten Digitalanzeigen vielfach gewartet, renoviert und überholt worden, aber am Anfang hatten sie alle einige Dinge gemeinsam: Sie sprangen im 5-Minuten-Takt. Das ist heute auch noch der Fall bei den zwei Bühnenuhren von Dresden und Mailand und der Uhr des San Marco. Auch technisch müssen sich die vier ähnlich gewesen sein, jedoch kann hier nur spekuliert werden, denn nicht bei allen Uhren ist ausreichend Dokumentationsmaterial zu der Erstausstattung erhalten. Das Springen wurde durch entweder vertikal oder horizontal fortschaltende Walzen erreicht.

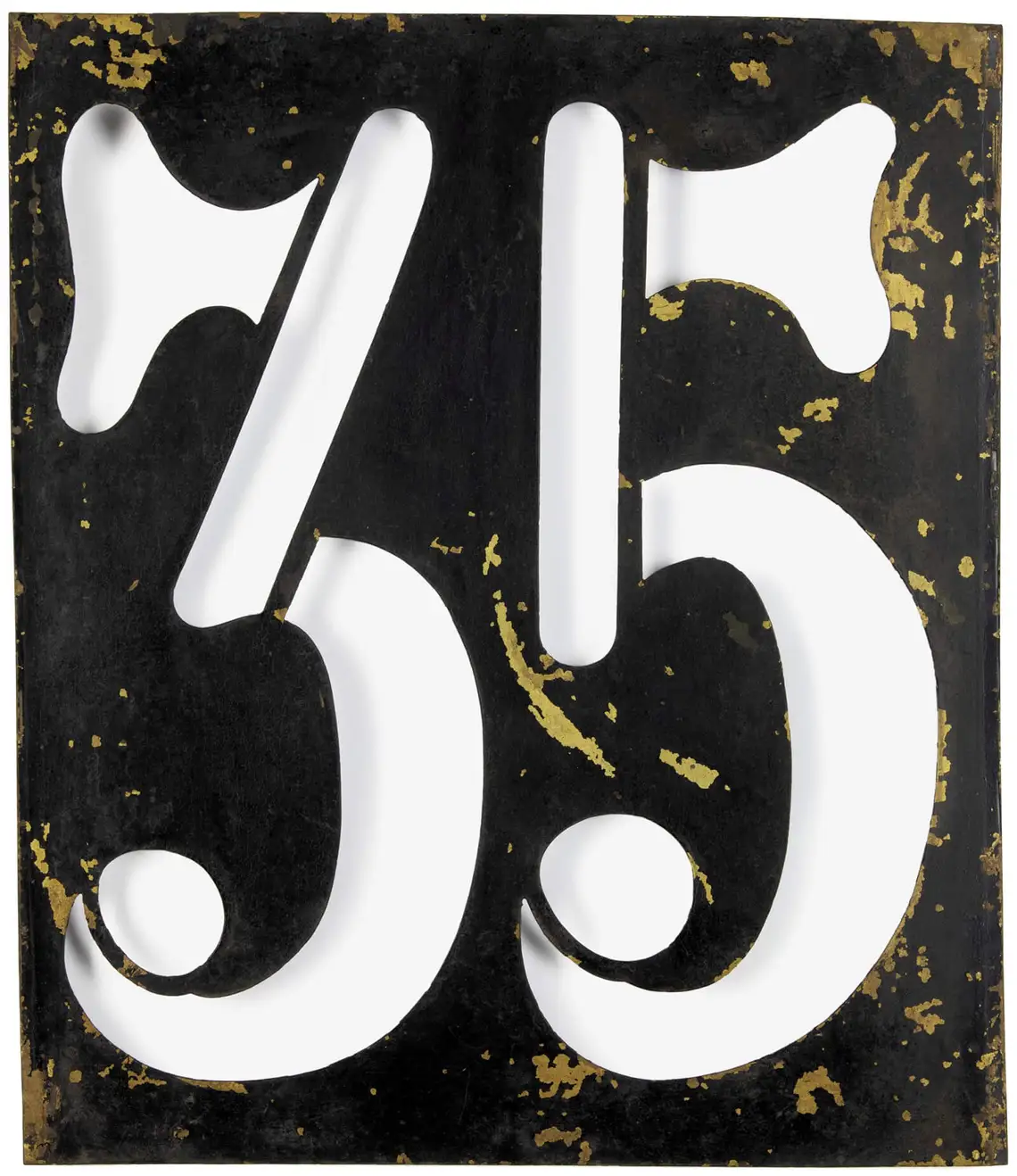

Beide Uhren wurden vom Wiener Uhrmacher Wenzel Schönberger hergestellt. Leider fehlen die notwendigen Konstruktionszeichnungen und –beschreibungen, um die häufige Behauptung zu bestätigen, dass es sich hierbei um die erste Fallblattzifferuhr handelte (mehr davon später). Schaut man sich jedoch die Fragmente dieses Systems an, scheint es unwahrscheinlich. Die großen schwarzen Bleche mit Ziffernausnehmungen weisen auf der Rückseite Halterungen für Glasscheiben auf, um die Beleuchtung von hinten zu ermöglichen. Wären die Ziffern wirklich gefallen, wäre da wohl jedes Mal das Glas gebrochen. Viel wahrscheinlicher erscheint ein Kettenantrieb, auf dem die Ziffern aufgefädelt waren und in die Ziffernausnehmung der Steinfassade geschoben wurden, oder eine Art Karussell, das sich wie die spätere Trommel horizontal drehte und eine nach der anderen Ziffer in das Sichtfenster transportierte.

Was uns möglicherweise merkwürdig erscheint, ist, dass die Stunden in römischen Ziffern und die Minuten in arabischen Ziffern ausgeschrieben sind. Auch bei den Taschenuhren mit wandernden Stunden aus dem frühen 18. Jahrhundert war das der Fall. Schaut man sich außerdem „traditionelle“ Zifferblätter aus dieser Zeit an, erkennt man schnell, dass diese auch gemischte Zifferfamilien aufweisen. Auch das Ausschreiben der römischen Ziffer IV als IIII ist ein Relikt aus der Vergangenheit und erinnert daran, dass die Abbildungstradition ein gewachsenes Konstrukt ist, beeinflusst durch astrologische Praktiken, mnemonisches Material, Almanache und Volvellen. Zifferblätter waren eine mechanisierte Version dieser schriftlichen Quellen.

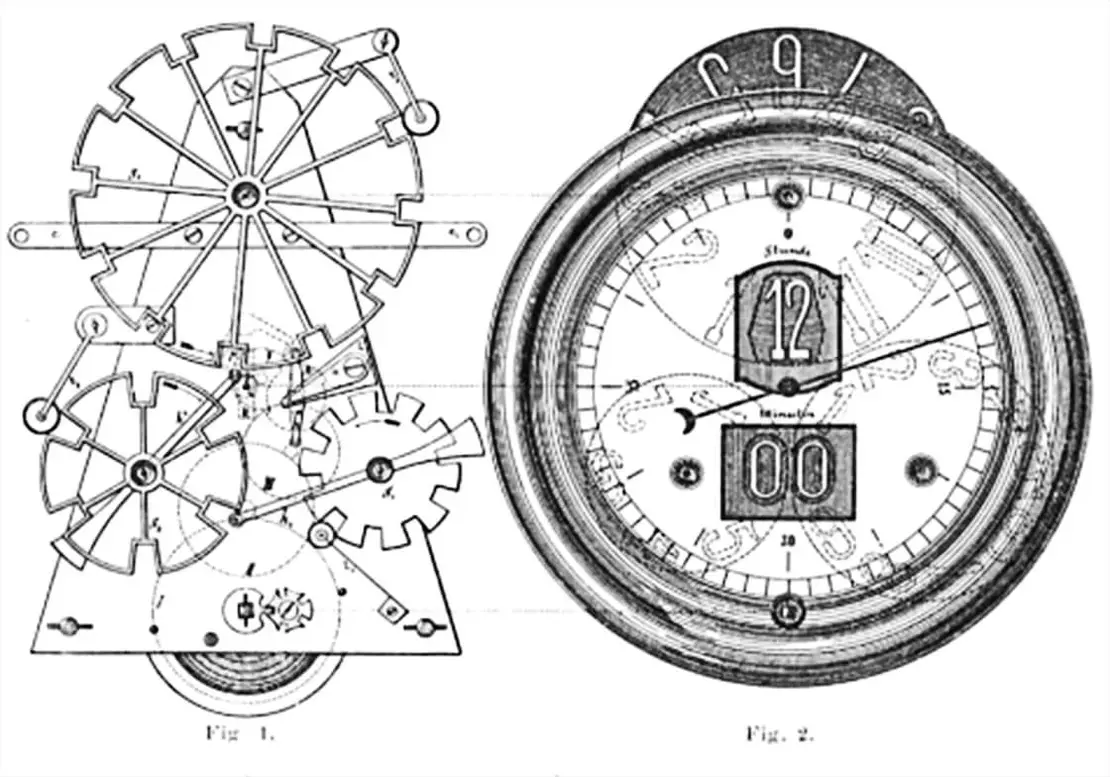

Im 19. Jahrhundert gab es dann, möglicherweise inspiriert durch diese frühen digitalen Uhren, jede Menge Erfinder und Copycats, die sich Springziffern auch für kleinere Uhren und Taschenuhren überlegten.

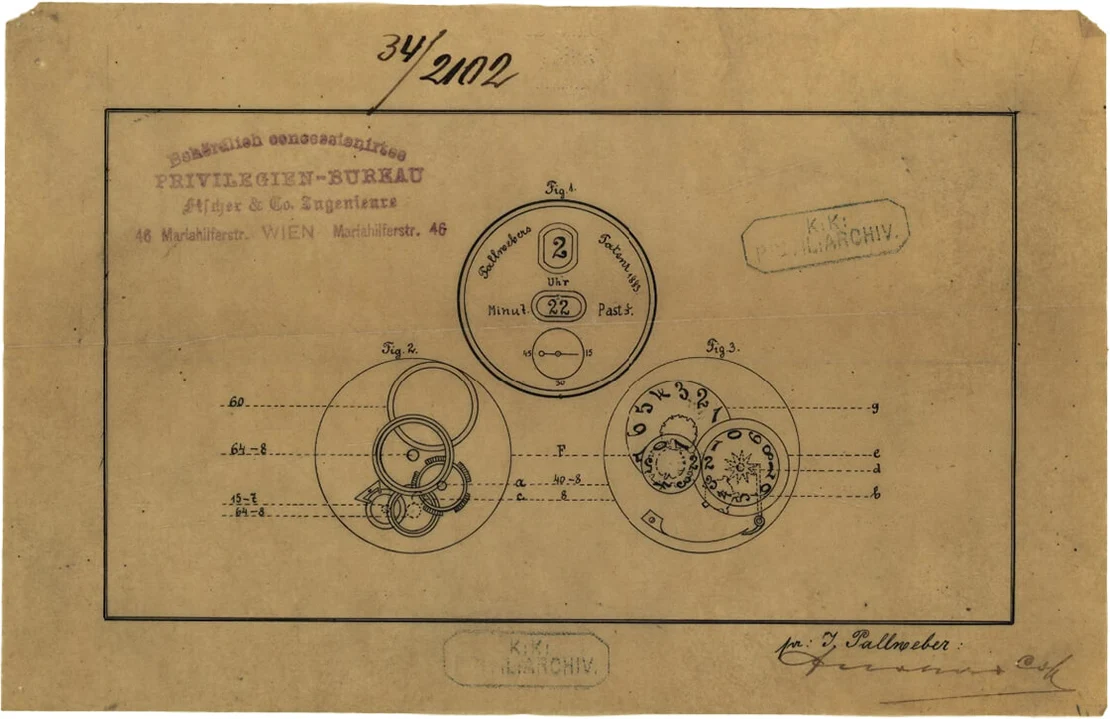

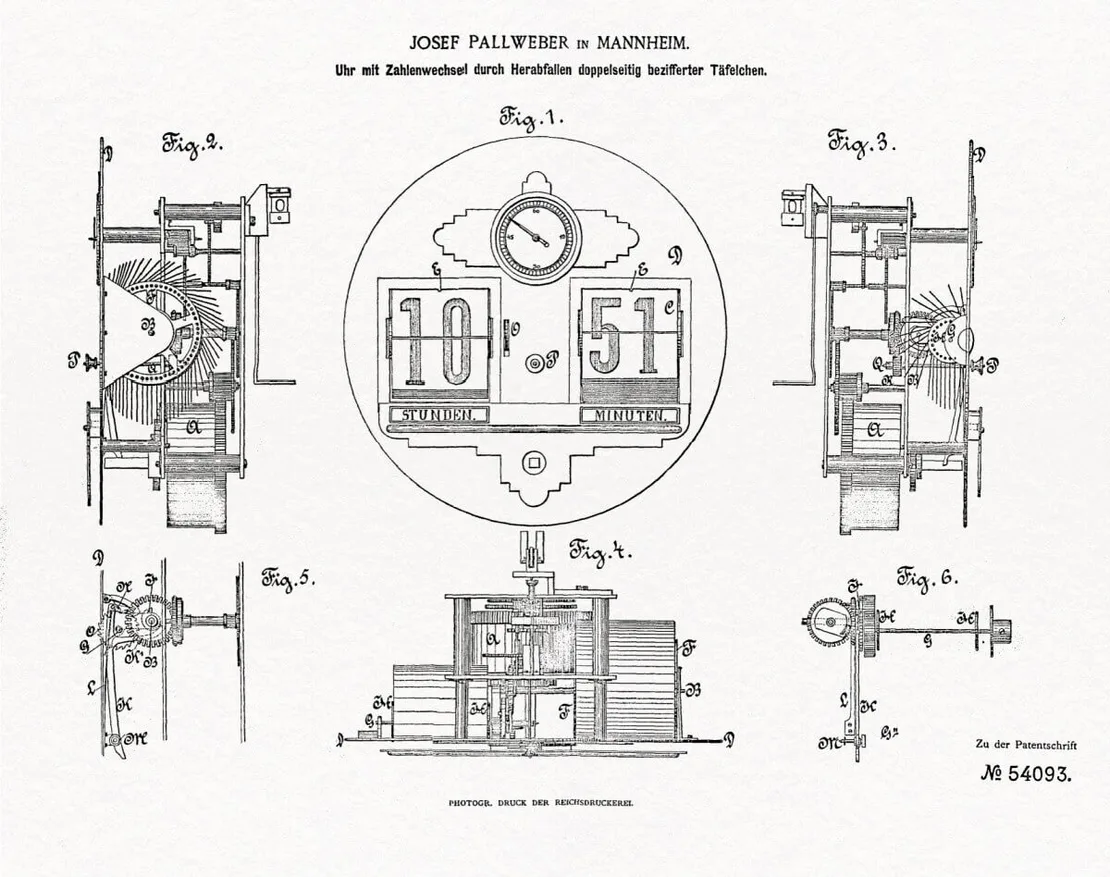

Eine bekannte und prägende Persönlichkeit auf diesem Gebiet war Josef Pallweber aus Salzburg, der 1883 erstmals mit seinem Patent für ein „Anzeigewerk für Uhren“ aufscheint. Schon ein Jahr später schaltet die Deutsche Uhrmacherzeitung eine Werbeanzeige zu dieser Erfindung.

Pallweber findet sofort Produzenten für seine Entwicklung. Während seine Großuhren von der Firma G. Landmann & Co in Frankfurt am Main hergestellt werden, übernimmt die Firma International Watch Company (IWC) in Schaffhausen die Produktion der Taschenuhren. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die neue Mode, die Klarheit und Übersichtlichkeit sorgt dafür, dass die Großuhren in Telegraphenämtern, Postämtern und im Bahn- und Depeschenverkehr besonders gerne eingesetzt werden. In dieser Phase der Springzifferuhren hat sich nun auch die vollständige, arabische Bezifferung durchgesetzt.

Die Firma IWC sicherte sich zwar für das Jahr 1884 die alleinigen Rechte am System Pallweber, jedoch erscheinen schon im folgenden Jahr ganz ähnliche Produkte auf dem Markt, die eine Lizenz für das System Pallweber erwerben konnten (in großen Stückzahlen von den Firmen Cortébert Watch Co., Gedeon Thommen, Aeby & Landry, A. Kaiser).

In den 1920er und 1930er Jahren wurden auch sogenannte Zyklometer-Uhren beliebte Begleiter des Alltags. Diese funktionierten ähnlich der Walzenmechanismen der oben beschriebenen Turmuhren und waren natürlich auch aus anderen, viel moderneren Anwendungen, wie der Kilometeranzeige, bekannt.

Klappen und Fallen

Die Bezeichnungen Klappziffernuhr und Springziffernuhr werden oft synonym verwendet. Ebenso kann natürlich auch eine Fallblattuhr als Springziffer- oder Klappziffernuhr bezeichnet werden, oft sieht der Betrachter ja nur, dass sich die digitale Ziffer mit einer ruckartigen Bewegung umschaltet. Um die verschiedenen digitalen Uhrentypen ein wenig besser differenzieren zu können, werden im Folgenden Uhren mit separaten Zifferblättern von Ziffertrommeln und Zifferscheiben unterschieden. In diesem Abschnitt werden nur Uhren mit klappenden und fallenden Ziffern auf einzelnen Blättern vorgestellt, entweder horizontal klappend oder mit senkrecht fallenden Ziffern, die dank der Gravitation von oben nach unten fallen. Auch hier war Pallweber wieder ein Vorreiter mit seinem Patent von 1890. Seine Fallblattuhr wurde von der Schwarzwälder Firma Lenzkirch produziert und startete eine weltweite Mode.

Die innovativen Ideen von Pallweber machten bei den Uhren nicht Halt, auch andere Gebiete fanden Gefallen an der „Digitalisierung“, so zum Beispiel die Rechner-Industrie, sodass Pallwebers neu gegründete Firma Adix Company Pallweber & Bordt in Mannheim bald Kolonnen-Addiermaschinen produzierte.

Die digitalen Uhren fanden auch im US-Amerikanischen Raum großen Gefallen. Dem Erfinder Eugene L. Fitch aus New York wurde 1902 ein Patent für einen „Zeitanzeiger“ verliehen der sich in den kommenden Jahren zu einem Kassenschlager entwickelte und als „Plato clock“ bekannt wurde. Der Name hat nichts mit dem griechischen Philosophen zu tun sondern leitet sich von „plate-o“ ab(Platte, Plättchen, damit ist das Zahlenplättchen gemeint).Dieses knifflige Gerät bedurfte aber noch einiger Entwicklungsarbeit vor der Massenproduktion. Erst Fitchs viertes Patent erlaubte eine Massenproduktion. Bei diesen Uhren klappen die Ziffern nicht vertikal sondern horizontal, also müssen ganz ohne die Hilfe der Schwerkraft auskommen. Zwischen 1904-1906 wurde die Uhr in den USA produziert und noch vor dem ersten Weltkrieg folgten auch die Europäer dem Trend, Lenzkirch natürlich ganz vorne mit dabei, als Fabrik die bereits Erfahrung mit digitalen Uhren hatte aber auch einige französische und andere deutsche Firmen.

Die Fallblattuhren waren gekommen, um zu bleiben. Auch in Wien konnte man die ein oder andere im öffentlichen Raum vorfinden.

Viel bekannter und prägender sind möglicherweise die verwandten Fallblattanzeigen, die nicht nur die Uhrzeit anzeigen können, sondern auch Alphabete und Sonderzeichen. Wir kennen sie von Bahnhöfen und Flughäfen und manche erinnern sich wahrscheinlich noch an das sanfte „Schlapp Schlapp Schlapp Schlapp“, das die fallenden Anzeigeblätter bei einem Wechsel von sich gaben. Ab den 1950er Jahren begann die italienische Firma Solari aus Undine, die eigentlich in ihrer Region für ihre Turmuhren bekannt war, Anzeigetafeln dieser Art in allen Größen zu produzieren. Jahrzehntelange Erfahrung mit den vergleichsweise einfacheren Fallblattuhren war hierbei von Vorteil, sodass sie fast konkurrenzlos blieb, bis die letzte große Fallblattanzeigentafel 2018 in der Philadelphia 30th Street Station in Ruhestand ging.

Quellen und Verweise

Desborough, Jane. The Changing Face of Early Modern Time, 1550-1770. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2019, S. 60-63

Illustrierte Kronen Zeitung 18.12.1935, S.10

Deutsche Uhrmacherzeitung 1883, Band 7, Nr. 15, S. 116

Deutsche Uhrmacherzeitung 1884, Band 8, Nr. 22, S. 171

Die Standuhren mit wechselnden Zahlen, in: Deutsche Uhrmacherzeitung 1895, Band 19, Nr. 13, S. 152

Uhren mit springenden Zahlen, in: Österreichisch-Ungarische Uhrmacherzeitung 1885, Band 4, Nr. 7, S. 70

Privilegiensammlung des Patentamtes Wien: Pallweber 30.10.1884, S.4

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrter Herr Lange,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Beitrag! Die Digitalanzeige ist in der Tat sehr schwer zu erkennen, auch wenn man direkt vor dem Stephansdom steht. Eine Nahaufnahme finden Sie zum Beispiel hier: http://www.stephansdom.at/data/zeitung/Unser-Stephansdom-Zeitung_Ausgabe-85-September_2009.pdf

Liebe Grüße,

Tabea Rude

Ein wirklich informativer und kompetenter Artikel. Aber wo ist au dem Foto der Westfassade des Stefansdomes die Digitalanzeige? Auch bei Vergrößerung des Bildes kann ich sie nicht finden.

Dies ist alles äusserst interessant! Bisher war mir völlig unbekannt, dass Digitaluhren auf eine derart lange Vorgeschichte zurückblicken können.