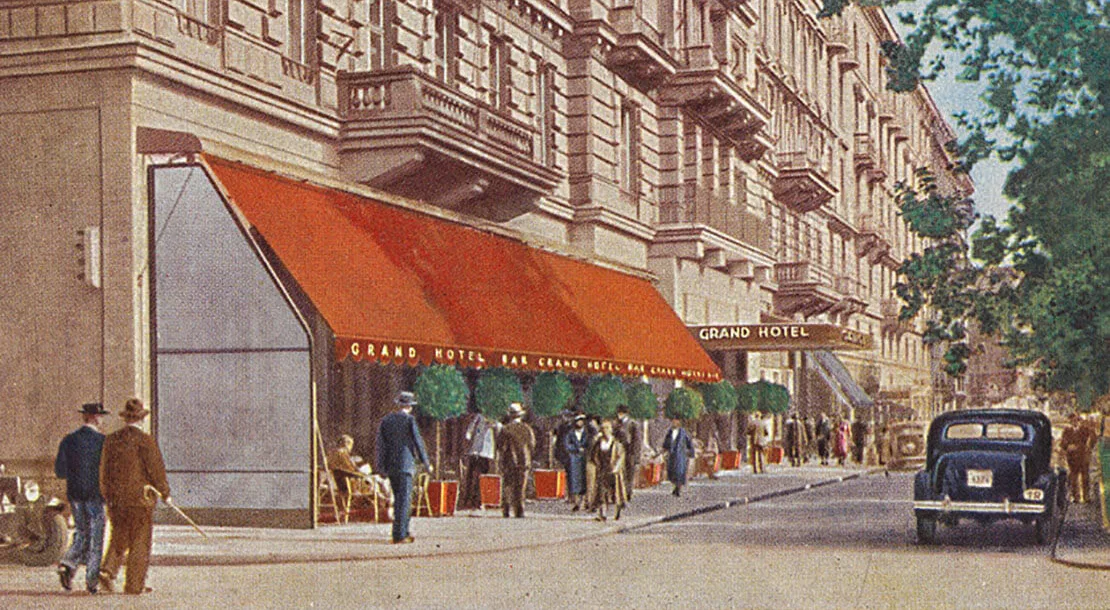

Grand Hotel Wien mit Gastgarten. Je vornehmer der Gastronomiebetrieb, desto aufwendiger war meist die Gestaltung des Schanigartens. Farbdruck nach Grafik, um 1930, Wien Museum

Hauptinhalt

Geschichten vom Schanigarten

Ein bisserl Grün mit Bedienung

Was ein Schanigarten ist, dürfte bekannt sein: Eine behördlich zu genehmigende und kostenpflichtige, manchmal begrünte und blumengeschmückte Ansammlung von Tischen und Stühlen auf öffentlichem Grund (zum Beispiel Gehsteig oder Fußgängerzone) vor einem Gastronomiebetrieb zur Konsumation von Speisen und Getränken im Freien. Soweit eine sachliche Definition. Für die meisten ist ein Schanigarten aber vor allem der Inbegriff für eine kleine Auszeit vom Trubel des urbanen Alltags und mit einer Reihe von positiven Assoziationen und Emotionen besetzt.

Woher aber kommt der Begriff selbst? Zur Herkunft der in Wien (wo sie offenbar entstanden ist), aber auch im restlichen Ost- und teilweise in Südösterreich geläufigen Bezeichnung Schanigarten existieren verschiedene Erklärungsansätze – eine eindeutige und gültige Antwort darauf gibt es bis heute nicht. Am häufigsten findet sich der Verweis auf den Vornamen „Schani“, vom französischen „Jean“ ins Wienerische und in die Verkleinerungsform transferiert. Früher hießen viele Diener und Hilfskräfte Johann und sie wurden, da Französisch eine Modesprache war, häufig als Jean angesprochen. Schani wurde damit zu einem Synonym für männliche Bedienstete, so rief man sie auch, wenn man ihren richtigen Namen nicht wusste. Da die Wirte ihren Mitarbeitern immer wieder auftrugen „Schani, bring den Garten hinaus“ oder „Schani, bring den Garten herein“, soll sich daraus der Begriff Schanigarten abgeleitet haben. Ob es sich dabei lediglich um eine häufig reproduzierte Legende handelt, wie heute oft vermutet wird, muss vorläufig offen bleiben.

Eine andere Herleitung des Begriffs bezieht sich auf Johann Jakob Tarone, der auf dem Graben, nahe der heutigen Habsburgergasse, ein 1748 eröffnetes Kaffeehaus betrieb. Unter der Bezeichnung „(Zum) Tar(r)oni“ zählte es zu den bekanntesten und beliebtesten Etablissements auf dem stark frequentierten Graben. Ab circa 1750 hatte es eine behördliche Genehmigung für das Aufstellen von Tischen und Stühlen vor dem Lokal – wahrscheinlich war dies der erste offizielle Wiener Schanigarten. Da Tarone wie etliche andere Cafetiers italienischer Abstammung war, hat man von „Gianni’s Garten“ gesprochen – den Johann also ins Italienische (Giovanni) rückübersetzt und die Kurzform Gianni verwendet, um dann diesen Namen letztlich mit schlampiger Betonung wie „Schani“ auszusprechen – so jedenfalls eine Mutmaßung.

Im 19. Jahrhundert wurden Schanigärten ebenso wie Gastgärten (letztere auf nicht-öffentlichem Grund, zum Beispiel in Innenhöfen, Vorgärten oder Baulücken) immer beliebter. Dass die Stadt schnell wuchs und zunehmend dichter verbaut wurde, sollte sich langfristig zugunsten der Schanigärten auswirken. Ab dem späten 19. Jahrhundert hatten sich schon mehrere Wiener Firmen auf die Ausstattung der Gastronomie-Außenbereiche spezialisiert. Neben wetterfesten Tischen, Stühlen und Beleuchtungskörpern waren Schirme und Markisen ebenso im Angebot wie Umgrenzungen und Sockel aus Holz oder Balustraden aus Kunststein. Außerdem etablierte sich bald der Verleih und die Winterbetreuung von geeigneten Pflanzen: Efeu für die Begrenzungswände, Lorbeerbäumchen oder blühende Strauchpflanzen, die nicht nur das Terrain markierten, sondern auch der Dekoration dienten. Je vornehmer der Gastronomiebetrieb, desto aufwendiger war meist die Gestaltung des Schanigartens. Topfpalmen, Oleander und Rivierastimmung fanden sich weitaus eher beim noblen Ringstraßencafé als beim einfachen Vorstadtwirtshaus.

Für den Großstadtbewohner stellen Schanigärten eine willkommene Möglichkeit dar, sich ein bisschen an der – mehr oder weniger – frischen Luft aufzuhalten und dabei auch noch für das leibliche Wohl sorgen zu lassen. Die Eröffnung der Schanigartensaison wird jedes Jahr mit Freude zur Kenntnis genommen. Jedenfalls von den Wirten und Gästen, nicht unbedingt von den oft lärm- und geruchsgeplagten Anrainern oder von blockierten Fußgängern und Parkplatzsuchenden. Nicht nur heute wird der Beginn der Saison von medialer Berichterstattung begleitet – auch in der Vergangenheit war dies immer wieder Anlass, dem Schanigarten zu huldigen, oder aber die mit ihm einhergehenden Ärgernisse zu beklagen.

Ein 1925 in der „Reichspost“ erschienener Artikel über „Sommerfrischen mitten in der Stadt“ beschäftigte sich mit Grundsatzfragen und bezeichnete das Haustor und den Schanigarten als die Urformen der Wiener Sommerfrische – das Haustor mit dem dort abgehaltenen Tratsch für die Frauen, den Schanigarten für die Männer. Letzterer als „primitive[n] Ausdruck der Sehnsucht nach einem Fleckchen Grün, nach Busch und Baum. Oder kann man den inneren Drang des Großstädters, in Wald und Berg zu fliehen, noch genügsamer zum Ausdruck bringen als die Strohwitwer, die ihre Frauen in den Kurort Haustor geschickt haben, um sich selbst in einen ‚Schanigarten‘ zu begeben?“ Allfälligen Zweifeln an dieser Bedeutung des Schanigartens wurde entgegengehalten, dass es bei der „Echtheit des Naturgefühles“ nicht auf die „Stückzahl der dabei aufgewendeten Bäume“ ankomme.

Den Spöttern und Kritikern wurde angekreidet: „Sie stellten den ‚Schanigarten‘ auf die unterste Stufe der Naturschönheiten, weil ein Efeustock nach ihrer Meinung noch keinen Garten mache. Sie haben natürlich keine Ahnung, daß ein solcher ‚Schanigarten‘ der Poesie des Urwaldes näher verwandt ist, als ein zwischen Feuermauer[n] eingekerkerter Hausgarten mit vier schwindsüchtigen Kastanienbäumen, näher verwandt sogar als der gepflegte Park.“ In der ambitionierten Landschaftsarchitektur der städtischen Parkanlagen werde man angesichts der über den Baumkronen sichtbaren Fabriksschlote das Gefühl nicht los, mehr oder weniger geschickt belogen zu werden.

Im Schanigarten hingegen „ist es ohne Umstände möglich, daß sich der Schuster von vis-à-vis im Geist bei einem Krügel böhmischen Lagers in die Gefilde seiner national-staatlichen Heimat versetzt, während sein Tischnachbar bei einem Glas Dürnsteiner Auslese (via Brünnerstraße) von den Hängen der goldenen Wachau träumt“. Im Schanigarten „ist man für billiges Geld überall“ und die „dreieinhalb Efeublätter […] stören niemanden in seinem spezifischen Naturgefühl und passen bei Bedarf in jedes gewünschte Landschaftsbild“.

Nicht nur dieser „Reichspost“-Artikel macht deutlich, dass die Schanigärten vielfach als die „Sommerfrischen der Ärmsten“ (so die „Kleine Volks-Zeitung“ 1928) galten, als Natur- und Ferienersatz jenes Bevölkerungsteils, der sich weder das Verreisen noch das Übersiedeln des halben Hausrats in die Sommerfrischevilla, und vielleicht nicht einmal die Anfahrt zum Heurigen leisten konnte. In diese Richtung argumentierte 1931 auch „Das Wort der Frau":

„Nicht alle sind so glücklich, nicht immer hat man Zeit, dort hinausfahren zu können, nach Sievering oder Grinzing, irgendwohin an den Rand der Großstadt, wo der Herrgott die Hand ausstreckt und mit grünem Buschen den Heurigen kündet. Da ist der Schanigarten ein herrlicher Ersatz dafür. Ob er nun altmodisch mit dichten Efeuwänden und Oleanderbäumen, oder mondän, mit hellgestrichener Holzbalustrade, Pelargonien und Palmen geschmückt ist, immer kommt er der Illusion entgegen.“

Schanigärten waren allerdings nie nur Orte des Genießens und der Gemütlichkeit, des Sehens und Gesehenwerdens, des Flanierens mit den Blicken, sondern immer auch Schauplätze von Konflikten, Verbrechen und sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen. Alkohol spielte dabei eine Rolle, aber auch divergente Interessen von Anrainern, Konkurrenten, Verkehrsteilnehmern und Behörden. Mord und Totschlag machten vor der Idylle ebenso wenig Halt wie harmlosere Auseinandersetzungen. Auch geraubt und gestohlen wurde gerne, nachts die Möblierung und Ausstattung des Gartens, während des Betriebs die Wertsachen oder Kleidungsstücke von Gästen. Hin und wieder verirrte sich ein Pferdefuhrwerk oder ein Auto zwischen eine Efeuwand und ein Schnitzel.

Auch als Freiluft-Gebärsaal hatte der Schanigarten schon zu dienen, wenn ein Kind gar zu eilig das Licht der Welt erblicken wollte und dabei die Hilfe eines zufällig vorbeikommenden Wachmanns in Anspruch nahm. Dazu kommen „wilde“ Inbesitznahmen außerhalb der Öffnungszeiten, wenn sich Leute ihr Essen und Trinken von daheim mitbrachten und es sich in einem verwaisten Schanigarten gemütlich machten. Nicht zu vergessen die Zechprellereien und die Scherereien mit renitenten Gästen, die sich nicht an die Sperrstunde halten wollten oder durch nächtliches Grölen und heiteres Singen die Hausbewohner dazu animierten, die Polizei zu rufen.

Eine eigene Kategorie der Schanigartenkritik stellt jene dar, die ästhetische Argumente ins Feld führt. So mokierte sich im Jahr 1927 der Architekt Clemens Holzmeister über deplatzierte Geschmacklosigkeiten und Verschandelungen: „Da ist zum Beispiel das Café Sacher. Der so gut österreichisch klingende Name dieses Kaffeehauses ist hier mit einem Machwerk schlimmster Art belastet worden. Parfumierter, snobistischer Schweizerhäusllaubenzauber auf unserem guten Ring! Solche wahnsinnig gewordene ‚Schanigärten‘ mit schwülen Beleuchtungseffekten finden sich mehrere am Ring – nehmen wir nur noch das Café Landtmann und das Café Schwarzenberg – ja sie sehen fast alle ähnlich aus, und die Menschen, meist solche, die besonders viel auf ihre eigene Fassade halten, fühlen sich recht wohl darin.“

Gemenschelt hat es im und rund um den Schanigarten also schon immer, auf die angenehme wie auf die unangenehme Art. Und obwohl auch „Polizei und Stadtverordnungen […] seit jeher seine erbittertsten Feinde“ waren, wie es „Das Wort der Frau“ 1931 im Sinne von Wirten und Gästen drastisch formulierte und dabei auf die regelmäßig auftretenden Konflikte rund um Gebühren, Öffnungszeiten, räumliche Ausdehnung und andere behördlich geregelte Aspekte des Schanigartens anspielte, ließ sich „der Wiener […] seine Illusion von ein bisserl grünumfriedeter Ruhe nicht rauben“. Im Corona-geplagten Frühling 2020 zeigt sich aber sogar die Stadtverwaltung von ihrer milden Seite, sie hat nämlich zur Unterstützung der krisengeschüttelten Gastronomie vorerst auf die Einhebung der Schanigartengebühr verzichtet.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke für den Artikel. In München ist eine heiße Diskussion um die Schanigärten entbrannt. Habe mir erlaubt, auf Ihren Artikel hinzuweisen: https://nebenan.de/feed/27685068

Sehr geehrter Herr Schild! Vielen Dank für Ihre schöne Rückmeldung! Leider können wir ad hoc auf die Frage, wie lange es das Löwenbräu gab, nichts Verbindliches sagen. Bis um 1930 dürfte es das Lokal noch gegeben haben - aber wir werden uns bemühen, Gesichertes dazu zu recherchieren. Beste Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Hallo ! In meiner F.B. Gruppe Wr.Reminiszenzen poste ich alle Beiträge vom Wienmuseum. Von mehreren Mitglieder wurde die Frage gestellt : Wie lange es die Bierhalle vom Löwenbräu am Universitätsring gegeben hat.

Die Beiträge vom Wienmuseum finden großen Gefallen und sind immer sehr interessant.

Mit freundlichen Grüßen und Danke für die Auskunft ! Dieter Schild

Ein feiner Artikel, der mein bereits vorhandenes Wissen zu diesem Thema vertiefte.Nur ein großer Kritikpunkt sei angebracht: niemals stellt man in Wien STÜHLE hinaus.Das sind und bleiben Sessel!