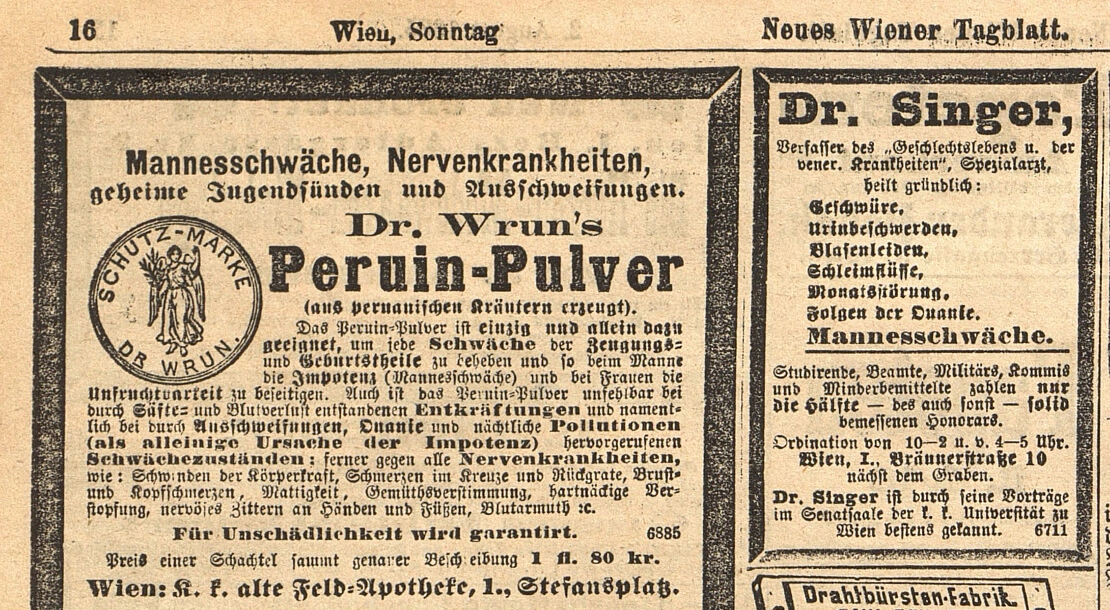

Neues Wiener Tagblatt, 2. August 1885, Quelle: Anno/ÖNB

Hauptinhalt

„Hausapotheke“ um 1900

Kokain für Kinder

In der „unguten alten Zeit“ war Kokain tatsächlich ein relativ neu entdecktes Mittel, das zur Heilung aller nur denkbaren Erschöpfungszustände eingesetzt wurde. Man hielt es für praktisch nebenwirkungsfrei. Die Anzeigenseiten der Zeitungen waren voll mit Werbungen für Kokainzäpfchen und Kokainzuckerln – gelegentlich illustriert mit hübschen Bildchen zahnender Kleinkinder. Allerdings fand man bei den Inseraten auch Einschaltungen wie „Unregelmäßigkeit der Periode?“ Zeitgenossen wussten, dass sich dahinter oft Kurpfuscher verbargen, die verbotene Abtreibungen durchführten.

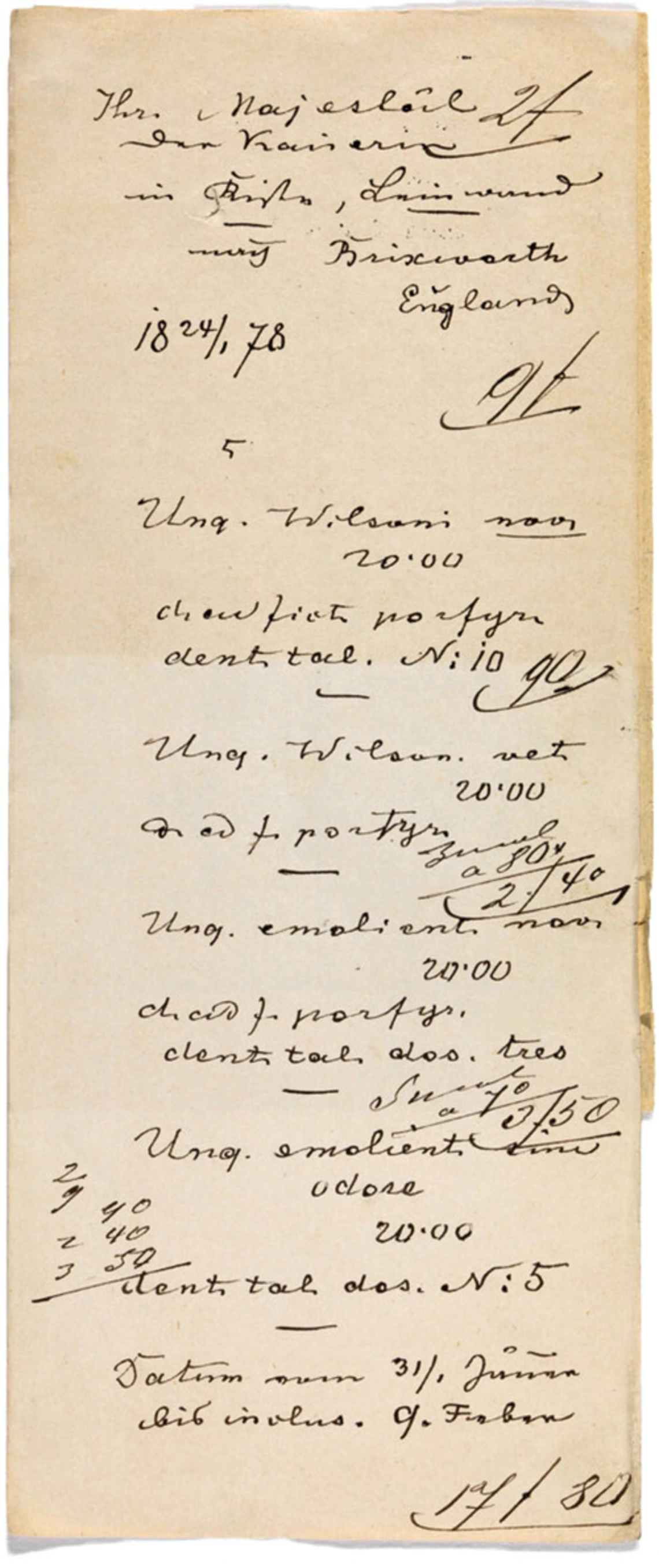

Opium befand sich im Gurgelwasser, es sollte Zahnschmerzen besänftigen. In Hautcremes wurde Morphium und Kokain verarbeitet. Dass Erzherzog Franz Ferdinand nach seiner überstandenen Tuberkulose stark hustete und Heroin, Opium, Kokain und Codein verschrieben bekam, liest man heute ohnehin schon in vielen Büchern. Kronprinz Rudolf litt am Tripper und anderen Krankheiten – Morphium gehörte zu seinem Alltag. Neben dem Tripper zählten vor allem Syphilis und Tuberkulose zu den Leitkrankheiten der Metropole Wien. Aufklärung gab es so gut wie keine. Selbst Ärzte redeten kaum Klartext, denn die Erwähnung einer Geschlechtskrankheit galt als „unsittlich“ und „anständige“ Ärzte hüteten sich, die Schamgefühle der Patientinnen und Patienten zu verletzen. Im Jahr 1879 waren in Wien über 1800 Syphilisfälle gemeldet. Ein Jahr später gab es in Wien mehr als 5000 TBC-Tote bei einer Einwohnerzahl von etwa 705.500. Die vielen Tuberkulosetoten gingen vor allem auf das Konto des Ringstraßenbaus. Der ständig die Luft erfüllende Kalkstaub brachte die Leute um – und es wurde über 50 Jahre lang gebaut am Wiener Prachtboulevard. Krank wurden alle Bevölkerungsschichten, gestorben wurde vor allem in den Arbeiterbezirken. Die dortigen Bewohner konnten sich keine Sommerfrische im Salzkammergut oder an der Rax leisten. Und schon gar keine Winterferien an der Adria.

Bei Syphilis und Tripper waren die Heilungschancen „gerechter“ – es gab nämlich keine, weder für den Adel noch für die kranken Proletarier. Manche Ärzte rieten, sich im Fall von Syphilis am ganzen Körper mit Quecksilber einzucremen, um die Infektion abzutöten. Eine unbekannte Anzahl Kranker starb daher gar nicht an der Syphilis, sondern an den toxischen Auswirkungen des Quecksilbers. Die Durchseuchung Wiens mit venerischen Krankheiten kann in den Jahren um 1900 bereits als epidemisch bezeichnet werden. Selbst wer als Tourist nach Wien kam und wenig über die Stadt wusste, bekam es rasch mit. An mehreren Häusern pro Straße prangten Schilder: „Spezialarzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten.“

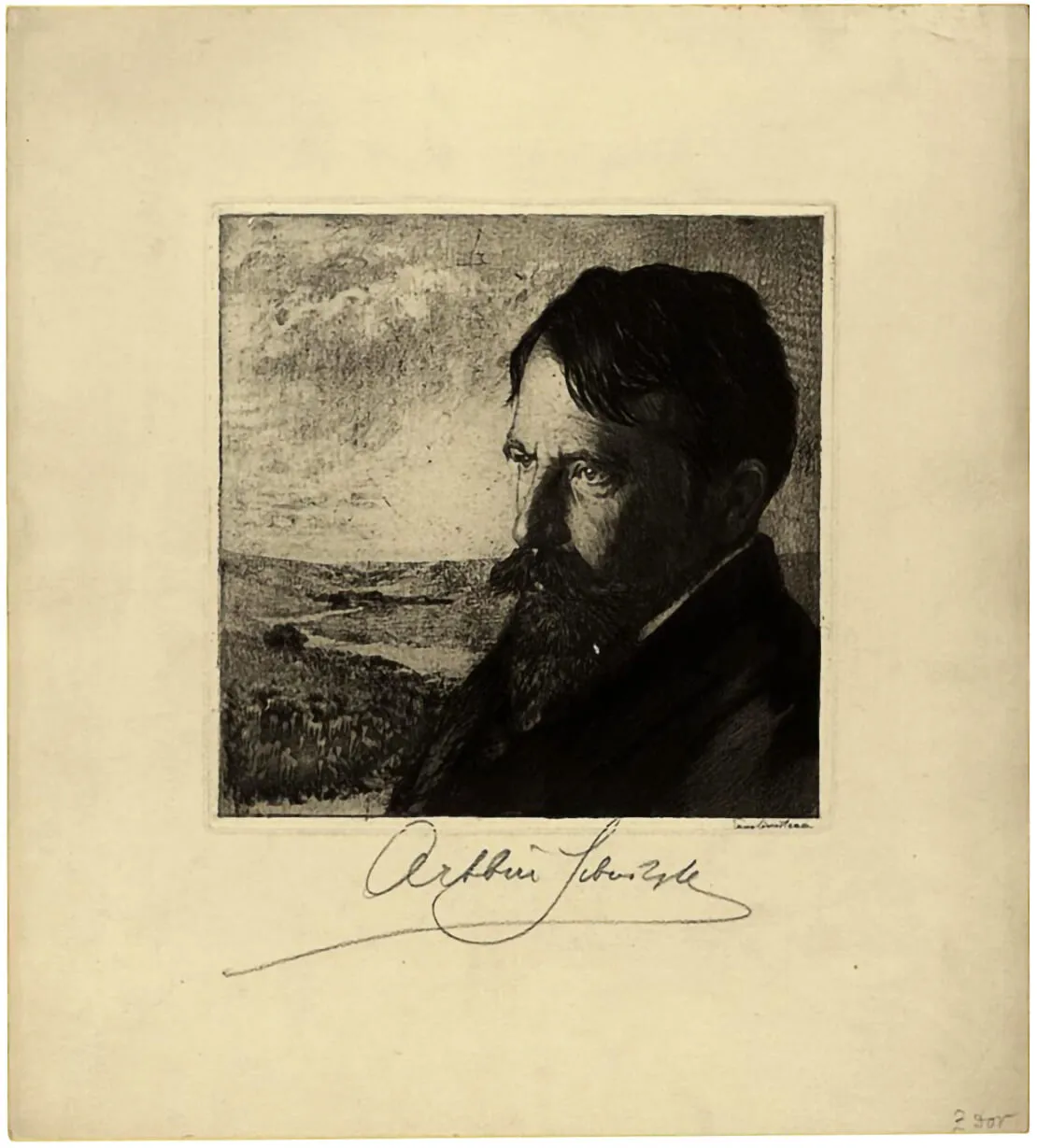

Da die Wiener Dienstmädchen, zusammen mit Näherin der damals meist ausgeübte Frauenberuf, ihren Dienstherren und deren Söhnen sexuell zur Verfügung stehen mussten („cupido domesticus“), wurden sie auffallend häufig mit Geschlechtskrankheiten angesteckt. Jede dritte an Syphilis erkrankte Frau arbeitete als Dienstmädchen. Es folgten Sexarbeiterinnen und Arbeiterinnen. Dienstmädchen, die ihre Krankheit nicht mehr verheimlichen konnten, verloren ihren Job. Da sie meist ungelernt waren, ging sich nur noch ein Beruf aus, der der Sexarbeiterin. Der Bedarf stieg ununterbrochen: 1894 gab es in Wien 25.000 Sexarbeiterinnen. Arthur Schnitzler schildert aus seinem Leben: „(…) daß ich mit Richard eine sehr hübsche Choristin in ihre Wohnung begleitete und daß wir uns um die Gunst der durchaus nicht spröden, nur unentschiedenen jungen Dame zu losen (…) beschlossen. Der Gewinnende war ich.“ Aus dem Tagebucheintrag geht weiters hervor, dass die Chorsängerin bereits an einer Geschlechtskrankheit litt. Und dass neben den professionellen Frauen auch viele Schauspielerinnen, Musikerinnen und in der Textilindustrie beschäftigte Frauen sich mit sexuellen Dienstleistungen ein Zubrot verdienten.

Zu dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, waren Opium und „Cocain“ bereits teuer geworden. Billig war nur noch das vor allem in England beliebte Laudanum, eine überall frei erhältliche Mixtur aus Alkohol und Opium. Es war vor allem unter Proletariern weit verbreitet, da man es sogar billiger als Bier oder Schnaps erwerben konnte. Diverse Selbstmorde mit Laudanum und die Verherrlichung seiner Wirkung durch Künstler und Literaten führten mit den Jahren schließlich dazu, dass früher alltägliche Hausmittel wie eben Laudanum, aber auch Opium und Cannabis, als süchtig machende Rauschdrogen eingestuft wurden.

Kein Zufall ist es, dass das beliebte Getränk Coca Cola gerade 1886 vorgestellt wurde. Die Popularität von „Cocain“ hatte einen Höhepunkt erreicht, das Mittel galt als stimulierend, schmerzbekämpfend, aber gleichzeitig als ungefährlich und sollte aus dem neuen, dunkelbraunen Gebräu einen kommerziellen Welterfolg machen. Erst 1903 waren die Gefahren des „Cocains“ soweit erkannt und in die Köpfe der Produzenten vorgedrungen, dass das Mittel aus dem Cola entfernt wurde und auch sonstige kokainhältige Präparate aus den Apotheken verschwanden.

1884 hatte Sigmund Freud seine Arbeit „Über Coca“ präsentiert, in der er im Selbstversuch getestete Ergebnisse veröffentlichte. Das in höher gestellten Schichten der Gesellschaft bereits als vielseitig einsetzbares „Wundermittel“ gepriesene „Cocain“ hatte Freud intravenös und intranasal ausprobiert und empfahl es bei „melancholischen Verstimmungen“. Wie so viele „Medikamente“ stammte auch das „Cocain“ ursprünglich aus dem militärischen Bereich. Ein deutscher Militärarzt forschte an diesem Alkaloid, um die physische Leistungsfähigkeit von Soldaten zu erhöhen. Freud erkannte in der Folge die schmerzstillenden, euphorisierenden und antidepressiven Eigenschaften, die die Droge bereithält. Er konsumierte es vor großen Auftritten, um Hemmungen oder Minderwertigkeitsgefühle loszuwerden.

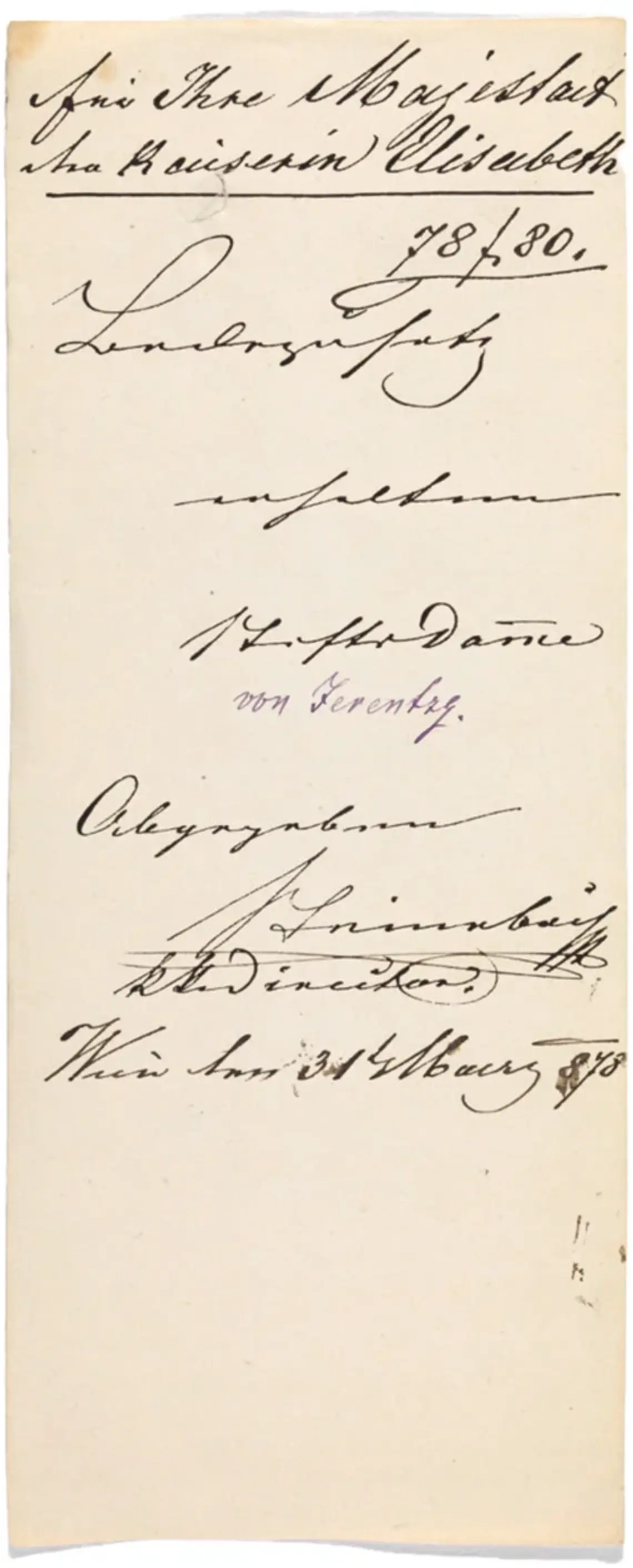

Zu Kaiserin Elisabeths Charaktereigenschaften gehörte es, allem Neuen gegenüber sofort aufgeschlossen zu sein. Kein Wunder, dass die öfters an Depressionen Leidende sich das „Wundermittel“ sogleich kommen ließ. In ihrer Reiseapotheke, die sie auch auf ihrer letzten Reise nach Genf dabei hatte, befand sich eine Kokainspritze für die intravenöse Anwendung. Die Kaiserin kannte demnach die Ratschläge des Dr. Freud und leistete ihnen Folge. Wie oft sich Elisabeth eine Spritze geben ließ und ob sie das „Medikament“ auch länger verabreicht bekam ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrte Frau Dr. Assem! Vielen Dank für Ihre Rückmeldung - das freut uns sehr und spornt uns an, so weiterzumachen! Herzliche Grüße und alles Gute, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Danke für die immer interessanten Beiträge aus dem Wien Museum,

die Mischung und Aufbereitung der Themen ist spannend -

damit bleibt die Verbindung auch in der "museumslosen Zeit" erhalten !

Mit freundlichen Grüßen U.Assem