Joachim Wachtel: 1 x 1 des guten Tons heute, Gütersloh 1973, Susanne Breuss

Hauptinhalt

Historische Benimmregeln für den Ausstellungsbesuch

Nicht küssen! Nicht schnattern!

Das Museum im modernen Sinn ist vor allem ein Produkt des „bürgerlichen“ 19. Jahrhunderts. Nach vereinzelten Vorläufern in den vorangegangenen Jahrhunderten etablierte es sich nun zunehmend als jene öffentlich zugängliche und meist auch im Besitz der öffentlichen Hand befindliche Kulturinstitution, als die wir es heute vorwiegend kennen und nutzen. Mit dieser Öffnung beziehungsweise Neugründung von musealen Sammlungen für die Allgemeinheit ging das Bestreben einher, das immer zahlreicher auftretende Publikum für den Ausstellungsbesuch zu instruieren, sprich: sein Verhalten in geregelte Bahnen zu lenken. Langfristig manifestierte sich das in gesetzlichen und institutionellen Vorgaben, die nicht nur feuer- oder gesundheitspolizeilichen Vorschriften genügen, sondern auch den Schutz der Exponate, also des wertvollen Museumsguts zum Ziel haben.

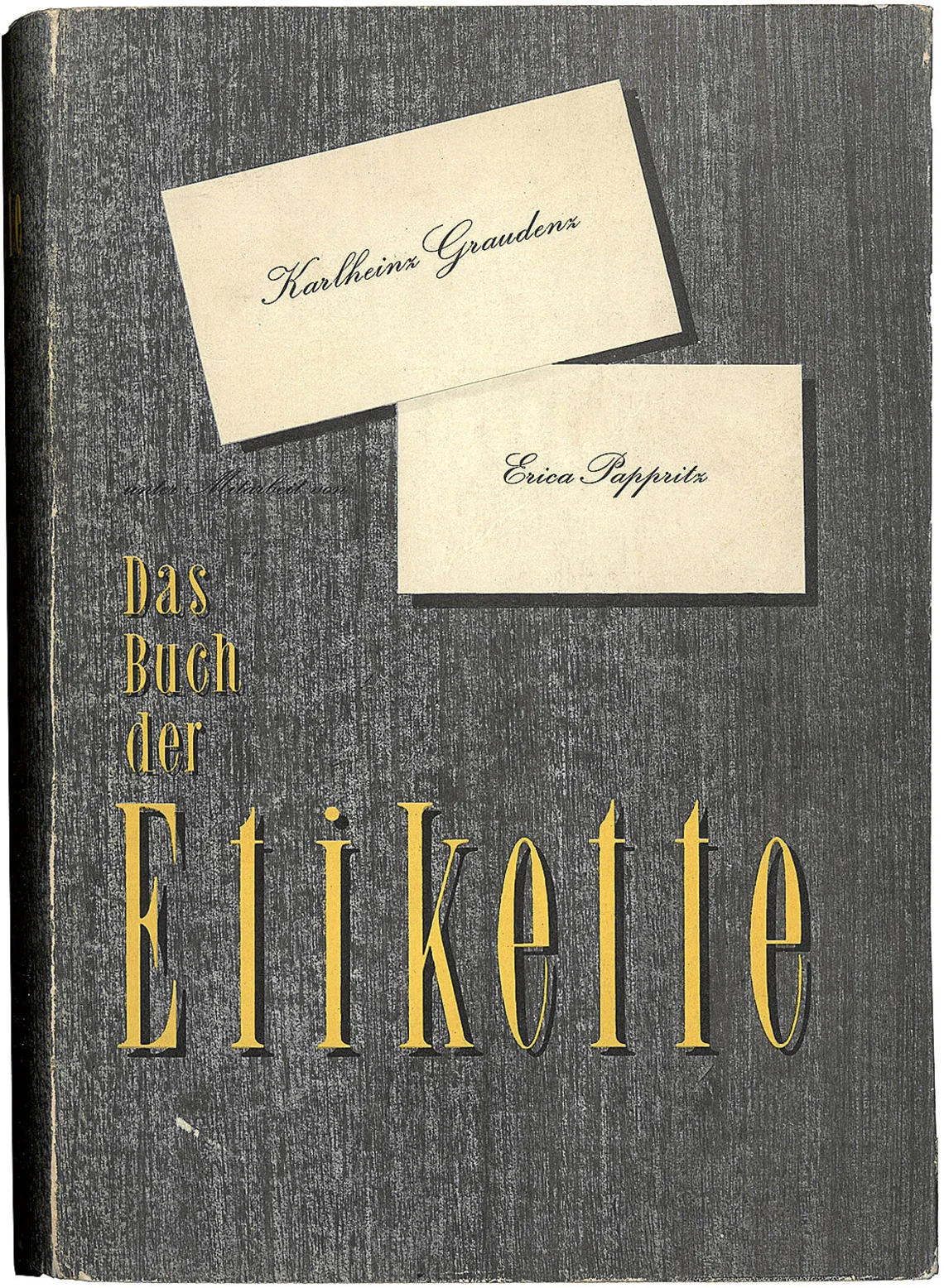

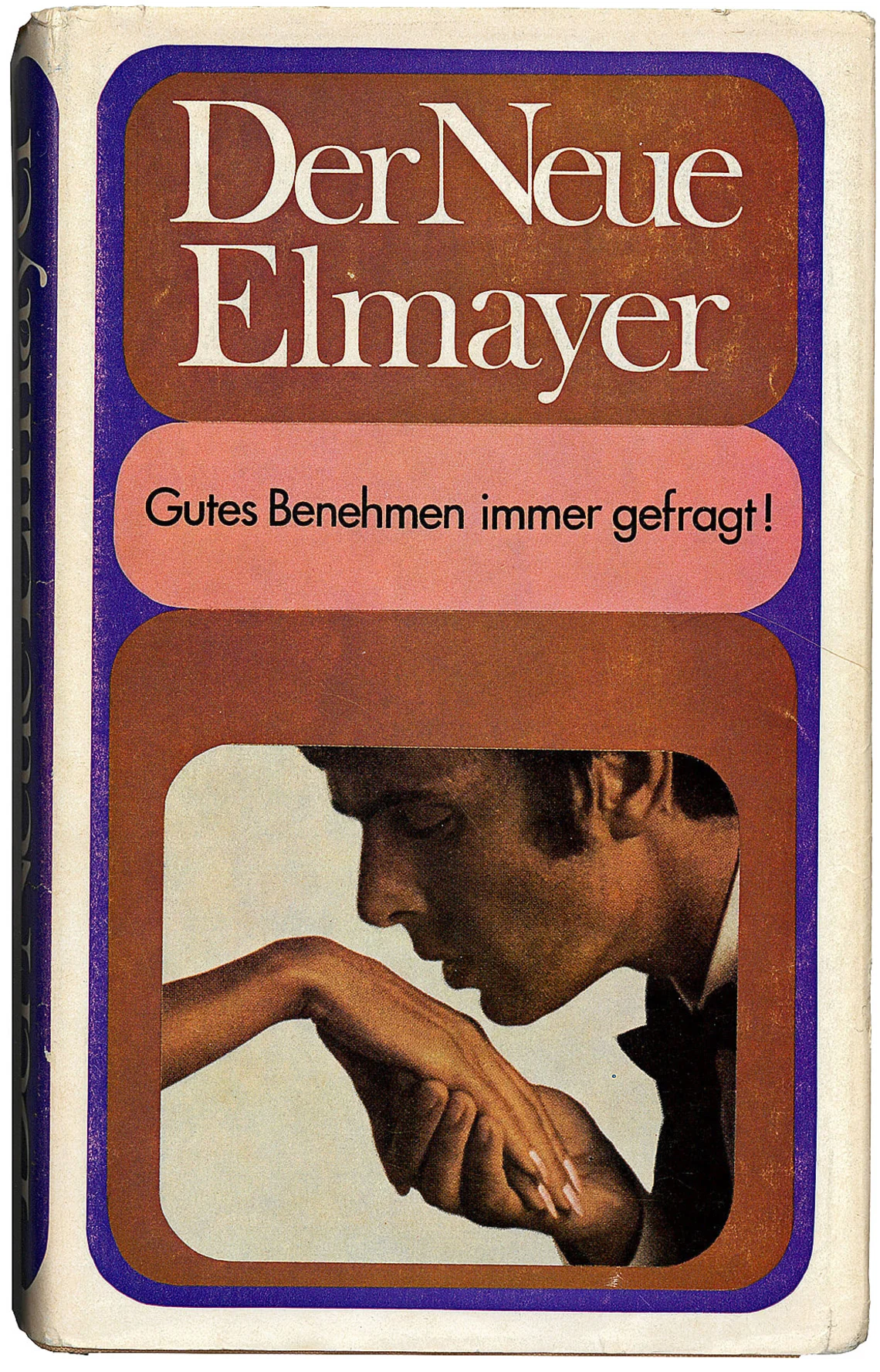

Parallel dazu bildeten sich im Rahmen der Umgangsformen Vorstellungen über „richtiges“ und „falsches“ Verhalten in öffentlichen Kultureinrichtungen und somit auch in Museen und Ausstellungen heraus. Vermittelt wurden sie unter anderem durch die seit dem späten 19. Jahrhundert stark boomende Ratgeberliteratur. Sogenannte Anstands-, Benimm- oder Manierenbücher informierten über gesellschaftlich akzeptables Verhalten in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Sie trugen damit zur Herausbildung und Verallgemeinerung einer bürgerlichen Kultur ebenso bei wie sie Bestandteil derselben waren. Nicht zuletzt dienten solche Bücher zur Orientierung für ein aufstiegswilliges Publikum aus klein- und nichtbürgerlichen Schichten. Wie in dieser Textgattung üblich, sind die Hinweise oft als Verbote formuliert – man erfährt also, was in Ausstellungen alles zu unterlassen ist, will man nicht als „unzivilisierter“, „unkultivierter“ oder „ungebildeter“ Rüpel erscheinen.

Für die Museen selbst ist dieses Gebot wichtig, weil es sich um einen Beitrag zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zum Erhalt der Museumssammlungen und um einen versicherungstechnisch relevanten Aspekt handelt. Davon ist in den Benimmbüchern jedoch selten die Rede – meist mahnen sie ohne weitere Erläuterung lediglich die Einhaltung des Berührungsverbots ein. So appelliert Walther von Kamptz-Borken in „Der gute Ton in allen Lebenslagen“ von 1951 an die Selbstdisziplin: „Man berührt die ausgestellten Gegenstände auch dann nicht, wenn der Saaldiener nicht herüber sieht.“ Entweder gehen die Ratgeberautoren also davon aus, dass es sich von selbst versteht, warum man die Exponate nicht berühren darf, oder es geht ihnen ausschließlich um das zum guten Ton gehörende Befolgen einer institutionellen Aufforderung. Einige Bücher aus den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erwähnen den Umstand, dass manche zeitgenössischen Künstler dezidiert wollen, dass ihre – entsprechend gekennzeichneten – Werke buchstäblich begriffen werden sollen.

Berührungen anderer Art, nämlich zwischenmenschliche, erhalten da schon deutlich mehr Aufmerksamkeit: Unisono wird gefordert, auf Intimitäten wie Küssen und Umarmen zu verzichten, da sich das an solchen Orten nicht gehöre und zudem dazu angetan sein könne, andere Ausstellungsbesucher zu stören oder zu brüskieren. Überhaupt möge man sich auf die Ausstellung konzentrieren, wenn man sich schon extra hinbemüht. Margarete Krockner-Weitzner in „Was verlangt der gute Ton?“ von 1937 dazu: „Museen […] dürfen nicht, wie es mitunter geschieht, zu einem heimlichen Küßchen, zu innigem Händedrücken und Schwüren ewiger Liebe benützt werden. Sie sind als Öffentlichkeit zu betrachten und als solche nicht der rechte Ort für Gefühlsausbrüche. Allzuleicht kann die Idylle gestört werden und das wirkt dann nicht bloß peinlich, sondern auch beschämend. Das Museum dient der Kunst und seiner Betrachtung; wem es darum nicht zu tun ist, der möge ihm fernbleiben.“ Julius Stettenheim betont in seinem „Modernen Knigge“ von 1902: „Der Verliebte soll sich nicht einbilden, eine Ausstellung sei nur zu Rendevous eröffnet.“ Die vor allem in älteren Benimmbüchern häufig zu findenden Hinweise zu diesem Thema machen deutlich, dass in Zeiten, in denen der gesellschaftliche Verkehr zwischen Unverheirateten noch streng reguliert war, Museen als „unverfängliche“ Treffpunkte genutzt wurden.

Zurückhaltung wird außerdem von den meisten Autoren hinsichtlich der Fortbewegung und Positionierung des eigenen Körpers innerhalb der Ausstellungsräume gefordert. Auch hier geht es wieder um die Rücksicht auf andere Besucher: Man störe diese nicht in ihrer Betrachtung oder gar Andacht, indem man sich möglichst breit macht, sich zu nahe an sie hinstellt oder sie mit dem Ellenbogen wegdrängt, ihnen den Weg oder die Sicht blockiert.

Dazu etwa H. Schramm in „Der gute Ton“ von 1902: „Niemals lasse man sich die Unart zuschulden kommen, vor einem besonders sehenswerten Gegenstande in endloser Betrachtung zu verweilen, anderen die Aussicht versperrend.“ Annemarie Webers „Hausbuch des guten Tons“ aus den 1950er Jahren meint: „Man kann sich so stellen, daß einem selbst – und auch dem anderen nichts entgeht.“

Bewegen soll man sich durch die Ausstellungen zudem nicht trampelnd, polternd und Türen schlagend, da dies die Konzentration der anderen Anwesenden beeinträchtige. H. Schramm 1902 in „Der gute Ton“: „Ernst und geräuschlos bewege man sich durch die Räume“. Lärmvermeidung wird auch für den Gebrauch des Mundwerks gefordert, also kein Schreien, Rufen, lautes Sprechen etc. In ihrem „Einmaleins des guten Tons“ von 1955 betont Gertrud Oheim, dass es gegen die „guten Sitten“ sei, „in Museen mit knallenden Nagelschuhen herumzulaufen, vor Gemälden dozierend und für alle vernehmbar seine unmaßgebliche Meinung zu äußern, Führungen durch Lachen und Kichern zu stören“.

Meist sprechen sich die Autoren speziell gegen zu lautstarkes Reden aus, manchmal wird aber auch das Flüstern als Zumutung beschrieben, da die dabei entstehenden Zischlaute unangenehm und für manche sogar beunruhigend seien.

Grundsätzlich gelte, so Heinz Dietrich in seinem 1934 erschienenen „Menschen miteinander“: „Museen und Ausstellungen sollen der Betrachtung der aufgestellten Gegenstände dienen. Man wird geeignetere Orte für seine Plauderstündchen wählen als z. B. gerade die Säle unserer großen Meister, wo man anderen mit seinem Geschnatter den ruhigen Genuß und die Stimmung verdirbt.“

Das Sprechverhalten in Ausstellungen handeln die Ratgeberautoren nicht nur im Hinblick auf Lautstärke und Quantität ab, auch inhaltliche Aspekte sind auffallend oft Gegenstand der Erörterungen – besonders kritisiert werden Besserwisserei, Angeberei und Hochstapelei. Hans Joachim von Krampen formulierte das 1910 in „Was ist vornehm?“ so: „Im Theater, in Museen, Galerien und Ausstellungen gibt es regelmäßig eine Reihe von Alleswissern, die mit dröhnender Stimme für den ganzen Saal sprechen und ihrer ganzen Umgebung zu imponieren suchen. Braucht es noch gesagt zu werden, daß gerade Ungebildete sich so aufspielen, deren Urteil durch keine Sachkenntnis getrübt ist? Besonders tadelnswert ist solches Verhalten, wenn es sich, wie meist der Fall, über das Gebotene absprechend äußert; denn derartige ‚Kritiker‘ glauben ja gerade durch ihr Nörgeln ihre Sachkenntnis in das rechte Licht zu stellen. Daß sie ihre Umgebung um jeden Genuß bringen, jede Vertiefung in die künstlerische Schöpfung verhindern, daß es eine sittliche Rohheit ist, mit schroffen Worten und faulen Witzen das Werk eines Künstlers, die Arbeit langer Monate und Jahre im Handumdrehen ‚abzuschlachten‘, davon haben diese Banausen keine Ahnung.“

Eine elaboriertere Form des eingebildeten Expertentums nimmt Andrea Hurton in „Man benimmt sich wieder“ von 1993 ins Visier: „Ein besonders aktueller Punkt, denn die Welt der Kultur hat kaum Unkultivierteres hervorgebracht als jenes Hintergrundgeschnatter, das sich nur aus Phrasen und semantischen Hohlräumen zusammensetzt. ‚Herrlich, seine Raumkonzeption‘, ‚nee, voriges Jahr auf der ‚Art‘ in L.A. war er besser‘, ‚ich find’s recht sophisticated‘ usw.“

Über phrasenhafte „Kenner“-Kommentare ließ sich auch schon Julius Stettenheim in seinem 1902 erschienenen „Modernen Knigge“ aus und brachte eine beachtliche Anzahl an Beispielen dafür, von „mangelhafte Perspektive“ über „unnatürlicher Luftton“ bis hin zu „Mangel an Originalität“. Und Inge Uffelmann zitiert in „Gute Umgangsformen in jeder Situation“ von 1994 zu diesem Themenbereich resümierend den Schriftsteller Jules de Goncourt, der bereits im 19. Jahrhundert konstatierte: „Niemand auf der Welt bekommt soviel dummes Zeug zu hören wie die Bilder in einem Museum“.

Die Kritik der Anstandsbücher an solchen Verhaltensweisen zielt einerseits auf die „Peinlichkeit“ von sachlich unqualifizierter oder auch belangloser, rein persönlicher Meinungsäußerung (welche man ja auch außerhalb des Museums kundtun könne). Das rührt an die grundsätzliche Frage, wer mit welcher Kompetenz auf welche Weise an welchem Ort über Kulturphänomene sprechen darf, fallweise schwingen hier durchaus elitäre bildungsbürgerliche Attitüden mit. Andererseits geht es um die akustische Rücksichtnahme gegenüber anderen Ausstellungsbesuchern. Ebenso gilt es als ein Gebot der Höflichkeit gegenüber dem Museum und seinen Mitarbeitern, nicht für diese hörbar auf abschätzige Weise über das Gezeigte zu sprechen oder damit zu prahlen, dass man anderswo besseres gesehen habe.

Eine für den Ausstellungsbesuch sehr wesentliche Tätigkeit, das Sehen, will ebenfalls nach allen Regeln des Anstands gelernt sein. In ein Bild mit dem Kopf oder gar mit dem ganzen Körper regelrecht hineinzukriechen ist damit ebenso wenig gemeint wie das „Schauen mit den Händen“ oder das aufdringliche Begaffen anderer Ausstellungsbesucher. Egon Noska erinnert in „Guter Ton und gute Sitte“ von ca. 1910 daran, dass Blicke reden können und dass man sich durch ungehörige Blicke auf negative Art und Weise zu offenbaren imstande ist. Die simple Befriedigung „gedankenloser Schaulust“ gilt als „unangebracht und zweckwidrig“, wie es Gottfried Andreas im „Gesellschaftlichen Wegweiser für alle Lebenslagen“ von 1930 formuliert. Häufig finden sich Hinweise wie jener in Konstanze von Frankens „Handbuch des guten Tons und der feinen Sitte“ von 1922: „Betrachte lieber wenig und gründlich, als viel und flüchtig“. Empfohlen wird auch immer wieder, nicht nur die von Reiseführern erwähnten Werke anzusehen und schon gar nicht lediglich deshalb, um sich später damit brüsten zu können. Neugierige Blicke in fremde Ausstellungsführer gelten ebenfalls als ungehörig.

Zudem wiesen die Benimmautoren auf delikate Fallstricke hin. So gesteht Julius Stettenheim in seinem „Modernen Knigge“ von 1902 zu, dass die in Kunstmuseen so häufig zu findenden Darstellungen von Nacktheit eine starke Anziehungskraft ausüben, mahnt allerdings: „Selbstverständlich betrachtet man diese Bilder immer nur aus Interesse an der Kunst. Ähnlich verhalte man sich im Skulpturensaal, wo der kalte Marmor meist unbekleidet aufgestellt ist, und zwar ist hier das Nackte gewöhnlich noch um einen Grad nackter als in den Ölsälen.“ Und: „Man traue den Damen nicht, welche an solchen Bildern und Marmorwerken mit niedergeschlagenen Augen vorübergehen.“ Gerade den Damen, zumal den jungen, kam in dieser Hinsicht jedoch besondere Aufmerksamkeit zu. Emma Kallman im 1891 erschienenen „Der gute Ton“ dazu: „In Museen, in Bildergallerien müssen es junge Damen vermeiden, anstößige Gruppen oder Bilder in Herrengesellschaft zu betrachten […]. Geschieht dies indessen dennoch zufällig, so dürfen sich die betreffenden Damen weder eine Verlegenheit anmerken lassen, noch dürfen sich die Herren taktlose Anspielungen gestatten.“

Nach dem Ersten Weltkrieg war es mit dieser zuvor eingeforderten weiblichen Schamhaftigkeit dann nicht mehr weit her: „Bist du in Damenbegleitung, so vermeide das Stehenbleiben vor sehr freien Kunstwerken. Du brauchst indessen nicht schamhafter zu sein als die Damen selbst. Die Ansichten über Schickliches und Unschickliches haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr geändert“ – so Konstanze von Franken 1922.

Allerdings blieb eine weitere, vor allem den Frauen vorgeworfene Seh-Unart: „Die blanken Glaswände der Schaukasten sollen nicht als Spiegel verwendet werden. Sich in ihnen besehen, heißt die dahinter befindlichen Kostbarkeiten gering achten“ – so Margarete Krockner-Weitzner in „Was verlangt der gute Ton?“ von 1937. Und schließlich, so Gottfried Andreas im „Gesellschaftlichen Wegweiser für alle Lebenslagen“ von 1930: „Ist man des Schauens müde, so verläßt man die Ausstellung und stört mit seiner abgespannten oder gelangweilten Miene nicht die anderen Besucher.“

Mit dem Sehen hängt eine weitere Empfehlung der Ratgeberautoren zusammen, nämlich die Nutzung der Ausstellungskataloge. Nach dem Motto „Man sieht nur, was man weiß“ betonen diesen Aspekt vor allem die älteren Benimmbücher – was unter anderem damit zu tun haben dürfte, dass es früher weniger gebräuchlich war, direkt bei den Exponaten ausführliche Erläuterungen anzubringen und man diese meist nur im Katalog finden konnte. Manche Autoren raten sogar, bereits vorab einen Katalog zur Vorbereitung des Ausstellungsbesuchs zu besorgen und durchzuarbeiten.

Die Kataloglektüre erhöhe nicht nur den Genuss und den Bildungsgewinn eines Ausstellungsbesuchs, sie diene auch der richtigen Wahrnehmung – bewahre etwa vor der „Peinlichkeit“, in einem „modern“ gemalten Bild einen Sonnenuntergang zu entdecken, wenn es tatsächlich ein Stück Obst zeigt. Julius Stettenheim in seinem „Modernen Knigge“ von 1902: „Man benutze überhaupt den Katalog fleißig. Was man für eine Kleopatra hält, die zur Schlange greift, ist vielleicht eine Aalhändlerin in der Markthalle.“ Und nicht nur Emma Kallmann wartet in „Der gute Ton“ von 1891 mit einem weiteren Argument für den Kataloggebrauch auf: „um andere nicht durch ein Übermaß von Fragen zu inkommodieren“. Allerdings galt es lange als Pflicht des Herrn, allfällige Fragen der ihn begleitenden Dame beantworten zu können, weswegen ihm die Kataloglektüre ganz besonders ans Herz gelegt wurde.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Auch heute würde man Benimmregeln für Ausstellungen brauchen. Das Geschnatter geht weiter - sehr störend. Selbst Aufseher unterhalten sich laut. Ich habe das vor einigen Jahren dem Wienmuseum geschrieben. Die Antwort war: Museen sind Orte der Begegnung. Na bravo! Manche Ausstellungen werden durch akustische Beiträge ergänzt. Das in einer Lautstärke, die absolut unpassend ist. Gegen diese Zwangsbeglückung helfen Kopfhörer.