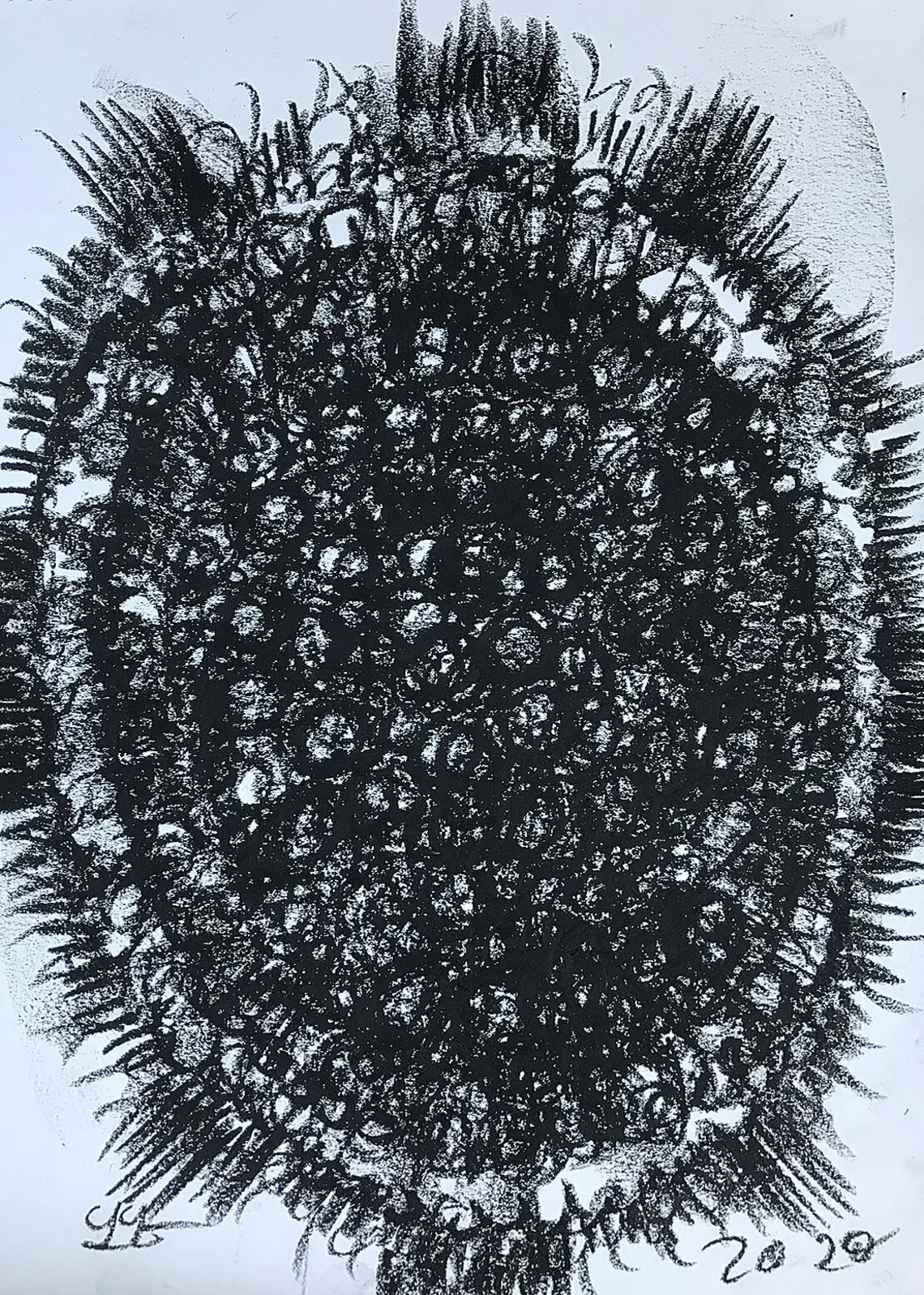

Reinhard Mandl: Kohlmarkt, 2020, © Reinhard Mandl / Bildrecht 2020

Hauptinhalt

Leere Stadt in der zeitgenössischen Kunst

Eine volle Stadt ganz leer

Eine Stadt ohne Menschen berührt auf ganz eigene Weise. Die Leere zwischen den Häusern evoziert gleichermaßen feierliche wie ängstliche Gefühle. Man denke nur an einen frühen Morgen am Feiertag, wenn angesichts der leeren Gassen und Plätze der Eindruck einer großen Freiheit entsteht. Falls diese Leere aber unvermittelt hereinbricht, dann keimt ein mulmiges Gefühl und wächst sich rasch zu Angst aus.

Die leere Stadt ist aber eben nicht leer, denn dann wäre sie tot und eine Geisterstadt. Meist ist sie nur in ihren geographischen Verbindungssträngen unterbrochen. Ein Anschein entsteht, als wäre der Organismus der Stadt ohnmächtig geworden, während das Leben – wie das Blut bei einem Schockzustand – in tiefere Schichten des kommunalen Körpers zurückgewichen ist.

Diese Situation berührt die Grundfesten der urbanen Existenz und so haben Künstlerinnen und Künstler immer wieder das Thema aufgegriffen. Darstellungen des himmlischen Jerusalems, der neuen Stadt, die nach der Apokalypse entsteht, bis hin zum Typus der Idealstadt der Renaissance und den leeren Städten der italienischen Pittura Metafisika haben große Künstler wie Piero della Francesca oder Giorgio de Chirico zu wichtigen Stilmitteln erkoren und ins Zentrum der Bildaussage gestellt. Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben das Thema in Romanen und Novellen durchgespielt. Sowohl in „Großes Solo für Anton“ von Herbert Rosendorfer, bei „Die Wand“ von Marlen Haushofer, in „Schwarze Spiegel“ von Arno Schmidt und bei „Die Arbeit der Nacht“ von Thomas Glavinic spielen wilde Tiere eine wichtige Rolle. Dies entspricht auch unserer jetzigen Situation, in der Rehe, Wildschweine und andere Wildtiere vermehrt urbane Räume inspizieren. Auch in Science Fiction Filmen (Geoff Murphy, The Quiet Earth) wird das Thema der entvölkerten Erde aufgegriffen.

Dieser ambivalente Zustand mit einem Übergewicht ins Dystopische wurde wiederholt von Wiener Künstlerinnen und Künstlern aufgegriffen. Beispiele dieser Arbeiten finden sich auch im Wien Museum und hier vor allem in seiner großen Sammlung zeitgenössischer Kunst (MUSA).

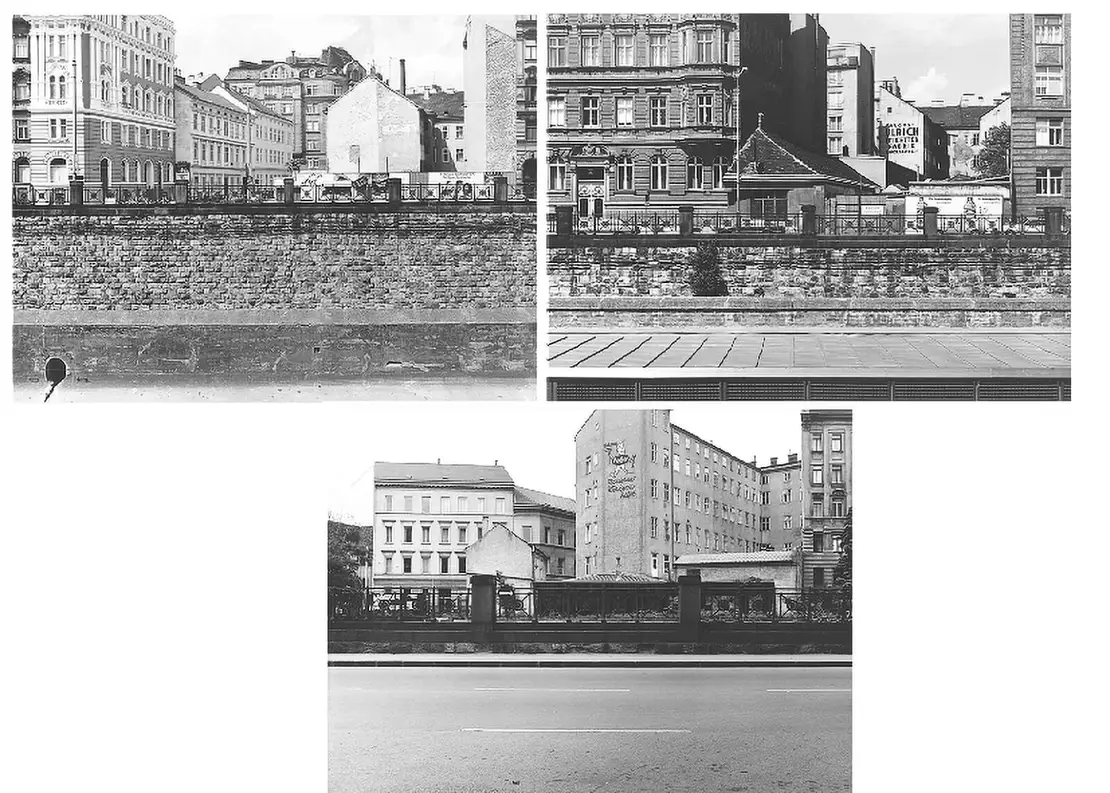

Das Verschwinden des Menschen haben Thomas Freiler und Maria Theresia Litschauer besonders eindringlich thematisiert, indem sie architektonische Gegebenheiten mit relativ langer Belichtungszeit aufnahmen, wodurch verbeigehenden Menschen zu Schemen verschwammen, oder eben überhaupt nicht mehr auf dem Foto erschienen. Litschauer widmete sich in der Serie „non-sites“ Orten wie Unorten, an der Peripherie oder, wie in unserem Beispiel im Zentrum. Sie legt Qualitäten von Stadträumen frei oder entblößt deren Mankos, die im alltäglichen Dahinhasten nicht wahrgenommen werden.

Auch in Thomas Freilers Zyklus „Stephansdom, Wien“ von 1995 erhält das Motiv eine fast unwirkliche Präsenz, indem er mit einer selbst gebauten Camera obscura den Dom umrundete und die Einstellungen lange belichtete. Auf diese Weise erzielte er magische Bilder, die das menschliche Auge uns so nicht sehen lässt.

Wie sehr eine konzeptiv-dokumentarische Serie aus der gleichen Stadt unterschiedlich ausfallen kann, führen Johannes Faber mit seiner Serie von schwarz-weiß Fotos „Wienzeile“ (1981-84) und Ralf Hoedt mit dem Zyklus „Wiener Vorstädte“ vor Augen.

Auch die großen Fotografinnen Elfriede Mejchar und Margarita Spiluttini verzichten in ihren Stadtaufnahmen vielfach auf menschliche Figuren, wodurch es ihnen gelingt, oft gänzlich unbedeutende Örtlichkeiten mit einem poetischen Reiz zu versehen oder in eine besondere Stimmungslage zu versetzen.

Aber auch bei den Zeichnern gibt es herausragende Leistungen zum Thema, wobei Kurt Absolon mit seinem „Blick auf Wien von meinem Fenster“ (1956) eine besonders eindringliche Lösung gelungen ist. Er vermittelt mit diesem Blatt, das Teil einer Serie ist, den Horizont des Städters, der wenn auch aus Dachgiebeln und Schornsteinen gebildet, doch so etwas wie ein Sehnsuchtsmotiv ergibt.

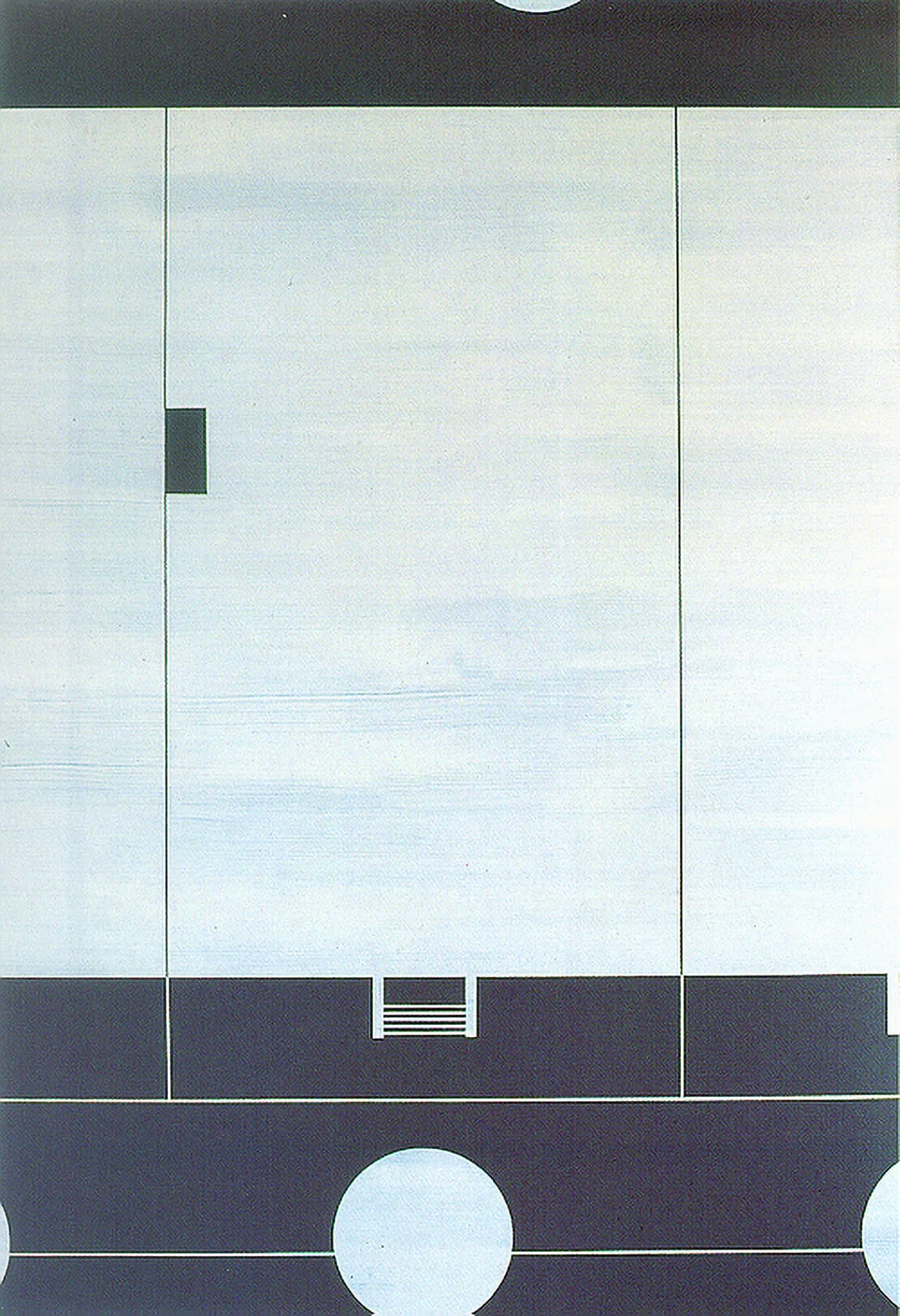

Bei Karl-Heinz Klopf dagegen werden abstrahierte Gegebenheiten der urbanen Topographie ganz ohne deren BewohnerInnen zum Ausgangspunkt seiner Gestaltung.

So findet die leere Stadt auf unterschiedlichste Weise Eingang in die zeitgenössische Kunst. Sie kann als einfaches Motiv oder auch nur als Ausgangspunkt für komplexe künstlerische Verfahren dienen. Von zu Hause aus betrachten wir dieses Phänomen und werden somit selbst zu Fensterguckern, einem seit jeher in Wien beliebten Motiv, wie dies Erna Frank auf die ihr eigene ironische Art im „Wien Triptychon (1978) festgehalten hat.

Und auch im aktuellen Moment unserer Gegenwart arbeiten Künstlerinnen und Künstler mit dem Motiv des Ausnahmezustandes. Während die einen zu Hause ihre inneren Erlebnisse angesichts der Corona-Krise verarbeiten, gehen andere direkt nach außen und setzen sich mit der veränderten Szenerie auseinander.

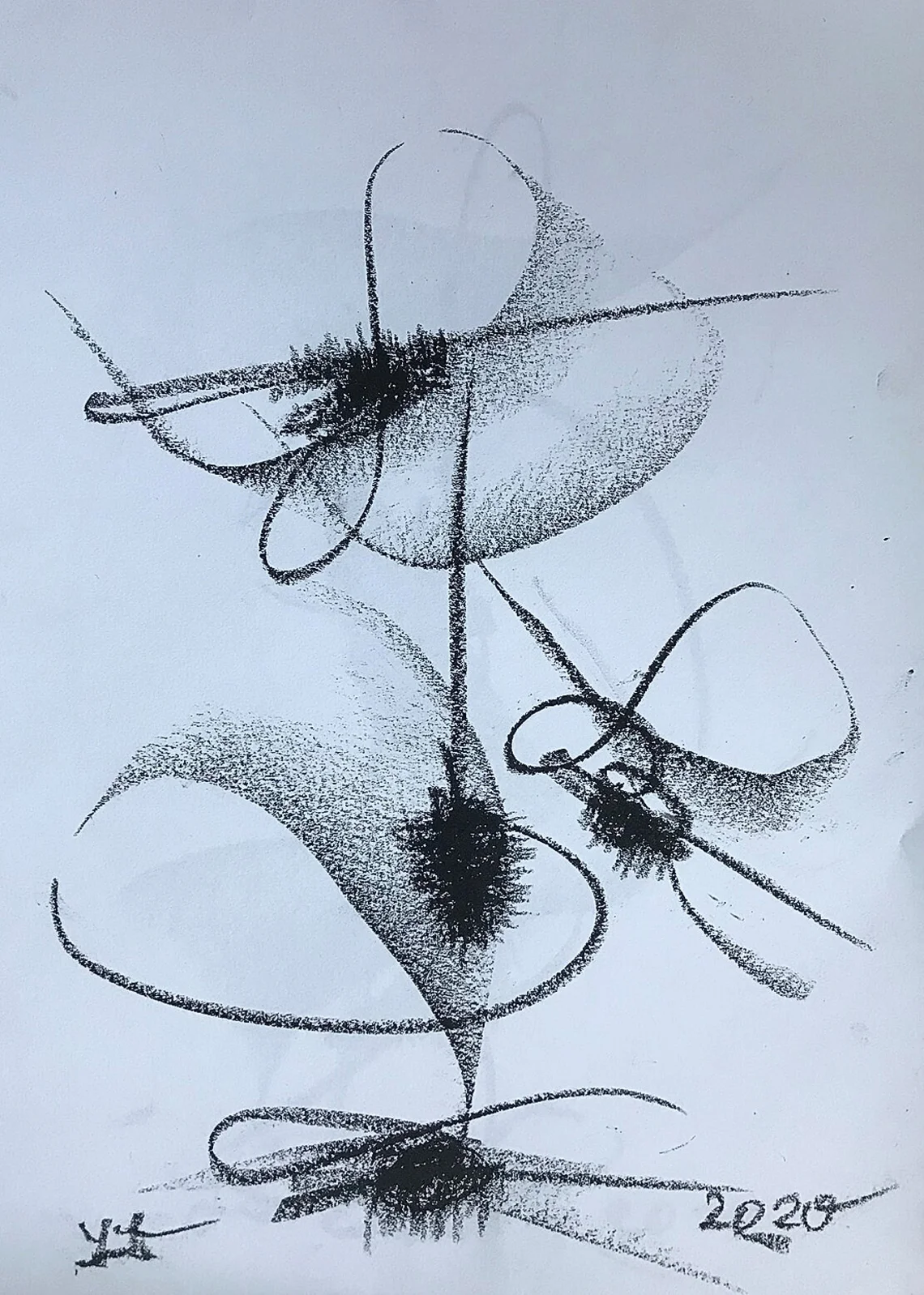

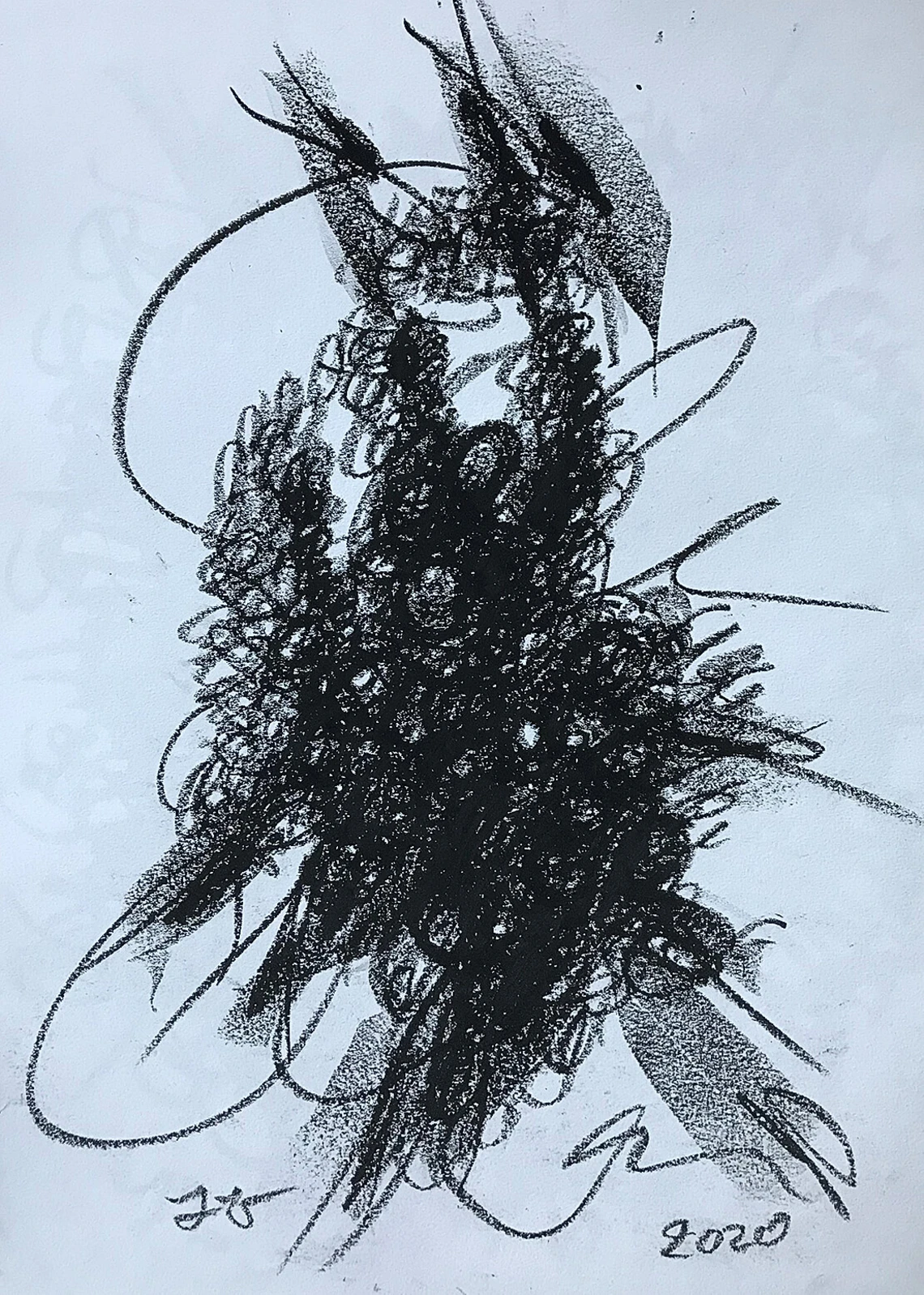

Lieselott Beschorner, eine Doyenne der Wiener Kunstszene, hat im 93. Lebensjahr eine neue Serie von Zeichnungen begonnen. Dieser Zyklus, der sich dem Virus widmet, vergrößert sich angesichts ihrer fast manischen Arbeitsschübe sehr schnell und vermittelt eine gute Vorstellung vom psychischen Druck, den diese Situation bei ihr auslöst. Leslie De Melo, gleichfalls ein Zeichner von hohen Graden, arbeitet bedachtsam und in ruhiger Konzentration am selben Thema. Er konfrontiert den menschlichen Körper direkt mit dem Virus, das sich allmählich seiner bemächtigt und ihn im wörtlichen Sinn einnimmt. Beide arbeiten mit einer Übersetzung der Krise von außen nach innen.

Im Unterschied dazu geht Reinhard Mandl, ein Fotograf, der in seiner künstlerischen Arbeit den dokumentarischen Zugang präferiert, direkt ins Feld und erfasst die optische Sensation der leeren Stadt aus der Perspektive eines geschulten Auges. Fast geisterhaft und unwirklich treten seine Ansichten der Wiener Innenstadt vor uns und entfachen den Wunsch, dass dieser seltsame Zustand sehr bald enden möge.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Hey there,

Looking to boost your website's performance of wienmuseum.at? Quality assured Fiverr Pro service is here to help you achieve your goals.

Introducing our high-quality SEO service on a leading freelance platform. Our team of expert experts specializes in delivering top-quality backlinks that are guaranteed to enhance your website's visibility and drive organic traffic.

With our service, you'll receive a tailored strategy crafted to meet your specific needs and goals. We understand the importance of high-quality links in boosting your search engine rankings, and we're committed to delivering results that exceed your expectations.

Why choose us? - Tested track record of achievements - High-quality backlinks from reputable sources - Personalized approach to suit your business objectives - Cost-effective packages designed to fit any budget

Don't miss out on this opportunity to supercharge your SEO efforts. Get started today!

Let's work together to elevate your website to the next level.

Fiver link: https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fp&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fdo-goat-link-building-seo-service-for-google-top-ranking

Best regards,

Hi there,

bynd.li ultimate link in bio suite offers 90% discount with this coupon code: SAVE90

Lifetime package from one month price of linktree: https://bynd.li

bynd.li the ultimate solution for all your link management needs! Better than bitly, linktree, rebrandly. Say goodbye to cluttered and confusing URL links, and say hello to neat, professional, and trackable links.

Ultimate link in bio builder

PayPal button

Compatible with Instagram and Twitter and all social networks

Advanced link shortener

QR code generation & Customization

20+ Tracking pixels support

Advanced Targeting (Geo, Device, Language)

Multiple domains: bynd.li, brnd.li, qmy.li, linkmybio.in, biolinkr.me, linkme.best, mrkt.best, idiec.com, peynr.com

Custom domains (use your own domain)

Ad support and advanced analytics

Campaigns & link rotator & A/B Testing

Link in Bio generator with remove branding feature

Custom splash pages

CTA overlay: contact forms, polls, messages, newsletters, images, coupons, and more

CSV bulk link import & export

API

Wordpress plugin included

Custom CMS integration guide (easy)

A suite of marketing tools

Powerful integrations: WordPress (plugin included), Zapier, Slack, Shortcuts, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook, Bing, Twitter, Snapchat, Reddit, Linkedin, Pinterest, Quora, TikTok, Adroll, and more...

All of these features are designed to help you improve your online presence and drive conversions. You can even sell your products.

bynd.li bio lin k suite is an all-in-one platform that gives you everything you need to manage your links like a pro.

bynd.li will improve your online presence, drive conversions, or simply keep track of your links. Start using bynd.li today and take your link management to the next level!

Our bio links, and custom splash pages will make your links look professional and presented in a way that makes sense for your brand. You can customize your bio links and add content widgets as well as embed widgets.

Bio Link Embeds:

PayPal Button

WhatsApp Message & Call

Phone

FAQ

RSS Feed

OpenSea NFT

YouTube Embed

Facebook Post

Instagram Post

Tweets Embed

Spotify Embed

SoundCloud Embed

Apple Music Embed

TikTok Embed

Contact Form Embed

Newsletter Embed

Product Embed (Amazon, Ebay, Etsy, any website)

and more

You can also use our CTA overlays to encourage your visitors to take a specific action, such as signing up for your newsletter, filling out a contact form, or taking a poll.

Skyrocket your marketing performance with bynd.li link shortener suite!

bynd.li Advanced URL Shortener has 90% discount with this coupon code: SAVE90

Visit now: https://bynd.li

Hi there,

I will develop a unique and bug-free top-level NFT website for you: NFT minting website, smart contract and web 3 integration

https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fiverrhybrid&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fcreate-a-responsive-website-with-react-js

Service Includes:

NFT minting functionality

Smart contract development (erc721, erc721a, erc1155)

Listing on Opensea and Rarible

Connect wallet functionality

NFT metadata generation ( art is provided by you )

NFT metadata upload to IPFS

Whitelist/Presale using merkle tree technology

Ability to mint directly with credit card

Blockchains:

Solana

Ethereum

Polygon

Binance Smart Chain

Avalanche

Website Frontend:

React JS / Next JS

Some reviews:

"By far one of the best developers, I have come across and went above and beyond to make sure that everything was perfect for our launch. Great communication and a will to do things the right way. Will definitely be using again and HIGHY RECCOMEND!"

"It's my second time ordering from him I needed a front page for my website this time and Josiah did a stellar job with the UI and coding. If you're looking for a detail-oriented dev who knows what he's doing, this is definitely the place to go."

"He did an amazing job for us, I can highly recommend him! He explained us everything and everything worked as described! If you search someone for your NFT project, do it with him!"

Hi wienmuseum.at team,

I can rank your webpages on the first page (the top 3 rankings) of Google with on page and off page SEO service that follows Google guidelines. Never lose your rankings.

https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fiverrhybrid&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com%2Fjeremymass_seo%2Fdo-seo-for-any-website-ranking-in-just-10-days-or-money-back

Monthly packages include:

On Page :

- Content Optimization

- Images optimization

- Meta Tags and H1,H2 Optimization

- Permalink Set Up

- Fix Broken Links or 404 Errors

- Create XML Sitemap

- Fix Canonical Issue

- Speed Optimization

Off Page:

- Omnichannel Marketing

- High quality backlinks from domains with real visitors

5 keywords ranked on top 3 on Google: $120

10 keywords ranked on top 3 on Google: $230

20 keywords ranked on top 3 on Google: $320

Let me know if you have any questions. Rank your webpages now.

Hi,

This AI content writer is less than $90 one time payment for lifetime usage. You can write engaging articles, product descriptions, social media posts, emails, company bio, stories, ads, and 57 other content categories in minutes.

It is trained by Jasper AI data and 100M articles and scientific journals and uses the same tech (GPT3):

https://appsumo.8odi.net/Ao4BDo

Greetings,

We can skyrocket your Google rankings in a short time with completely whitehat links and technical seo service.

Please check our profile on fiverr:

https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fiverrhybrid&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fmanually-build-150-high-pr-backlinks

Please check tons of 5 star reviews on our Fiverr gig