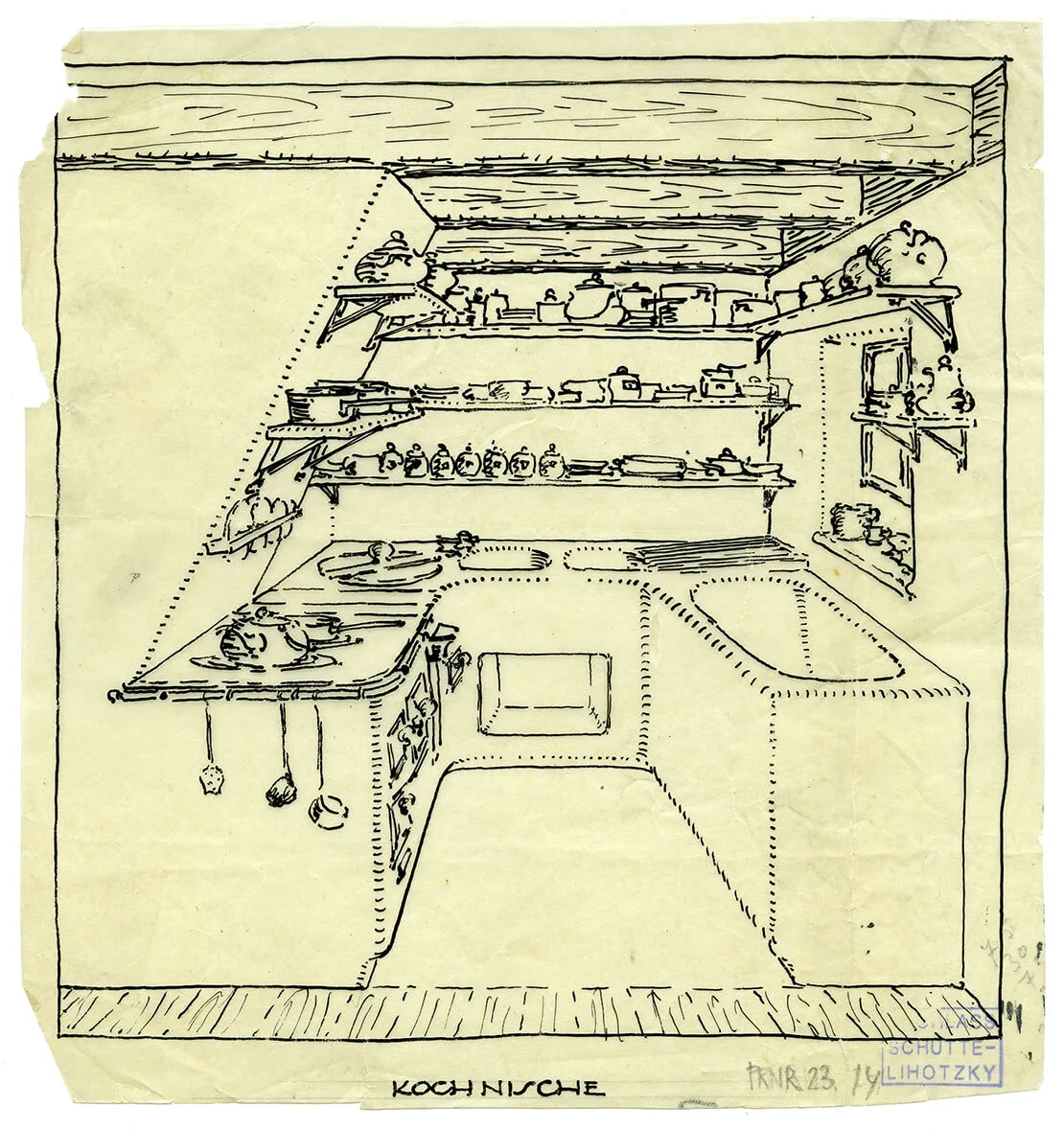

Modell der Spülküche, nach dem Entwurf von Schütte-Lihotzky (1923), Ausführung: Nikolaus Fuchs (2019), zu sehen in der Ausstellung „Das Rote Wien. Ideen, Debatten, Praxis“, Foto: Klaus Pichler

Hauptinhalt

Margarete Schütte-Lihotzkys Spülküche

Vision in Beton

Margarete Schütte-Lihotzky war Anfang der 1920er Jahre für die Siedlerbewegung in Wien tätig. Bei der „Wiener Kleingarten-, Siedlungs- und Wohnbauausstellung“ am Rathausplatz 1923 erregte der Prototyp einer von ihr entworfenen Spülküche einiges Aufsehen. Im Rückblick erscheint der Entwurf besonders interessant, weil er einige Jahre vor der „Frankfurter Küche“, mit der Schütte-Lihotzky in die Architekturgeschichte einging, entstanden ist und ebenfalls Rationalisierung von Haushaltsarbeit verkörpert. Was lag also näher, als die Spülküche, die nie seriell produziert wurde, als 1:1-Modell in der Ausstellung „Das Rote Wien. 1919-1934“ zu zeigen?

Gedacht war sie für einen Zwischenraum zwischen dem eigentlichen Wohnraum des Siedlerhauses und dem Garten, ähnlich wie dies bei Bauernhäusern üblich ist. Auf einem vier Quadratmeter großen Raum mit Wasseranschluss sollten mehrere Funktionen vereint werden: Wasser erhitzen im Kessel, baden in der Wanne, Wäsche waschen, Geschirr waschen und Gemüse putzen bzw. Lebensmittel so vorzubereiten, dass sie in der „richtigen“ Küche (die als Erweiterung der Spülküche vorgesehen war) weiterverarbeitet werden können. Der Boden des Raumes sollte vermutlich wie in einer Waschküche eine glatte Oberfläche haben und mit einem Abfluss versehen werden.

Mit der Rekonstruktion der Spülküche für die Ausstellung im Wien Museum MUSA wurde der Designer Nikolaus Fuchs beauftragt. „Nachdem ich vom Museum ein Foto und ein paar Pläne der Küche bekommen hatte, dachte ich, das könne man problemlos rekonstruieren. Doch schon bald hat sich herausgestellt, dass die Ausführung, die auf dem Foto zu sehen ist, überhaupt nicht zu den Plänen und deren Maßangaben passte. Auch untereinander passten die Pläne nicht zusammen.“

Fuchs recherchierte im Nachlass der Architektin, der sich im Archiv der Universität für Angewandte Kunst befindet, und fand heraus, dass die Vorlage aus dem Jahr 1923 höchstwahrscheinlich selbst nicht aus Beton gegossen war, wie es vorgesehen war. „Ich vermute, Maurer und Stuckateure haben mit Eisendrahtgitter ein Modell gebaut, denn selbst heute wäre es noch schwierig, diese Form so herzustellen, wie sie auf den Plänen zu sehen ist. Manche Stellen der Wand sind mit 4cm extrem dünn, ganz abgesehen, dass Beton als Außenhaut eines Ofens, der als Teil der Spülküche vorgesehen war, in Verbindung mit Wasser höchstwahrscheinlich Risse bekommen hätte.“

Kurzum: Bei der damaligen Präsentation der Spülküche ging es um die Visualisierung einer radikalen Idee, deren technische Details zwar bei weitem nicht ausgereift waren, die aber aufgrund ihrer futuristischen Formensprache und radikalen Materialwahl eine neue Zeit heraufbeschwor. „Tatsächlich findet sich im Nachlass eine Korrespondenz mit der österreichischen Zementindustrie, die an dem Entwurf interessiert war. Außerdem wurde ein Patent dazu angemeldet.“ Beton war damals – wie nach dem Zweiten Weltkrieg Kunststoff – ein Material, das kühne Phantasien weckte. „Man hat gehofft, das Ding in einer Fabrikshalle vorzufertigen und als Gesamtblock zu liefern. Der erste Monobloc der Designgeschichte sozusagen“, so Fuchs. Das „echte“ Gewicht einer Spülküche schätzt Fuchs auf rund 2500 Kilo. Dass die Siedlerbewegung ab Mitte der 1920er Jahre an Bedeutung verlor, mag also nur einer der Gründe gewesen sein, warum der Entwurf nicht in Serienproduktion ging.

„Von der Formensprache her hat mich am meisten fasziniert, dass es einen geschwungenen Sockel hat, der aussieht wie die Häusersimse der Jahrhundertwende“, so Designer Nikolaus Fuchs. „Ich glaube aber nicht, dass es Schütte-Lihotzky um formale Details, sondern um die sozialen Aspekte des Entwurfs ging, um die Organisation von Haushaltsarbeit, die damit verbessert werden sollte. Auf der Ausstellung 1923 war die Spülküche einfach ein Statement, über das man trefflich diskutieren konnte. Man wollte etwas herzeigen – und das ist gelungen.“

Die Rekonstruktion der Küche in der nunmehrigen Ausstellung ist übrigens ebenfalls nicht gegossen. Ein Betonguss für einen Prototypen wäre – heute genauso wie damals – zu aufwändig und vor allem zu teuer gewesen. Man half sich letztlich mit einem hölzernen tragenden Gestell und einem Schaumkern, der mit glasfaserverstärktem Verputz überzogen wurde und eine betonähnliche Anmutung hat. „Ich habe bewusst manches gelassen, obwohl es so nicht funktionieren würde, so etwa das Abtropfgitter über der Spüle“, so Fuchs. „Die Rekonstruktion hat Modellcharakter: Ich habe etwa keine richtigen Ofentüren und keine Zinkblechoberfläche, die auf dem historische Foto der Spülküche zu vermuten ist, nachgebaut.“

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare