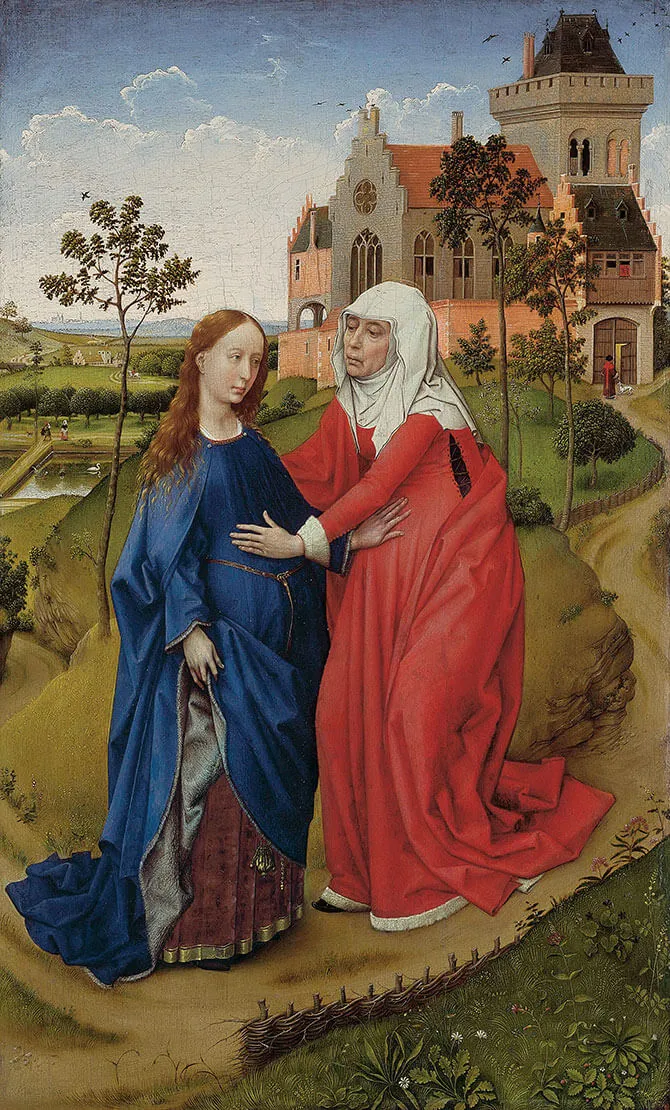

Homöopathische Taschenapotheke um 1820, Josephinum – Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin, MedUni Wien

Hauptinhalt

Placebos einst und heute

Heils-Versprechen

Mitte des 17. Jahrhunderts trieb in den österreichischen Landen ein „Heilkundiger“ sein Unwesen, der unter dem Namen „der Kugelmann“ Furore machte. Sein eigentlicher Name war August Georg Faber, geboren in Rottenmann in der Steiermark. Er lebte in einer Zeit, als die Menschen vom Dreißigjährigen Krieg schwer gebeutelt waren. Ganze Landstriche zeigten sich vollkommen ausgestorben, Landsknechte raubten und mordeten, es gab kaum jemanden, der nicht zahlreiche Familienmitglieder in der Hölle der Religions- und Territorialkriege verloren hatte. Der „Kugelmann“ profitierte von den unsicheren Zeiten. Seine kunstvollen und somit teuren Werbeflugblätter wanderten von Hand zu Hand und informierten die Lesekundigen über die schier unglaublichen Fähigkeiten des reisenden „Arztes“. Wer des Alphabets nicht mächtig war ließ sich das Gedruckte vorlesen. Da stand:

„Jedrman komb herbey/Hier steht der Kugelman/Welcher meiner Hilff begehrt, der meld sich bey mir an./Meine kugeln seind beraitet von mir mit grossem Fleiß/Schuepecht Grindig köpff haile ich, vertreib damit die leus./Auch die so krätzig seind und voller rauden steckhen/Die haile ich von grund herauß: auch die da haben fleckhen (…) Keiner dergleichen kunst that nicht, als ich der kugelman./Weit und brait bin herumb geraist ich, mit meinen kugeln bekannt./ (…) Wie ich mich des darff rhümben, des danck ich meinem Gott./Der mir die kunst verlyhen hat; kaufft sie brauchts in der not.“

Das Flugblatt zeigt den „Mediziner“ prächtig gekleidet, mit einer modischen Kopfbedeckung und pelzverbrämtem Gewand. Er lässt sich schreibend darstellen, um seinen hohen Bildungsgrad anzuzeigen und sich dadurch von anderen fahrenden „Quacksalbern“ abzugrenzen. Um eventuelle Vorwürfe, ein mit dem Teufel im Bund stehender „Zauberer“ zu sein, von vornherein auszuschließen, beruft er sich auf seine Dankbarkeit gegenüber Gott.

Der Text des geschäftstüchtigen Scharlatans erlaubt Rückschlüsse auf verschiedene Leiden, die offenbar viele Zeitgenossen plagten. Sie konnten den heilbringenden „Kugelmann“ auf Jahrmärkten oder anderen Versammlungsorten aufsuchen. Hauptsächlich scheint sich dieser auf Hauterkrankungen wie Kopfläuse, Schuppenflechte, Krätze oder Ausschläge aller Art spezialisiert zu haben. Woraus die Kugeln bereitet wurden verschwieg der „Kugelmann“ in seinem Flugblatt. Er ging nicht einmal darauf ein, wie die Kugeln anzuwenden wären, ob sie aufgelöst oder im Ganzen zu schlucken seien oder abgerieben werden sollten. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren sie zum Schlucken bestimmt. Die „Gläubigen“ hofften, dass die Kraft der geschluckten Präparate auf sie übergehe. Es wurden damals nicht nur geheimnisvolle „Kugeln“ aus nicht näher definierten Zutaten mehr oder weniger bedenkenlos geschluckt, sondern viele aßen auch Papier.

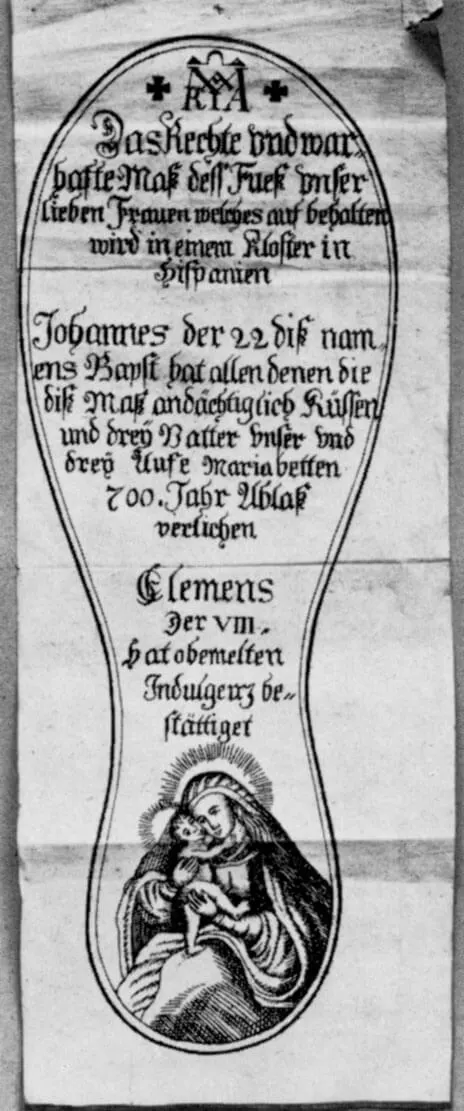

Heute ist es das für viele Patienten unleserliche Rezept des Arztes. Früher waren es briefmarkengroße Bildchen oder kleine Zettel mit schwer lesbaren magischen Formeln oder „Gekritzel“. Das Unverständliche, das diesen „Hilfsmitteln“ innewohnte, erhöhte in den Augen der Kranken noch deren Wirksamkeit. Man kaufte die Bildchen wahlweise an Wallfahrtsorten oder bei Quacksalbern, man schluckte sie mit etwas Flüssigkeit oder sie wurden im Brotteig mitgebacken. Man trug sie bei sich in der Tasche, als „Haus“- oder „Reiseapotheke“, und hatte sie so im Bedarfsfall zur Verfügung. Es stellt sich die Frage, ob die sogenannten Schluckbildchen geholfen haben. Gelegentlich wohl doch - wenn man daran glaubte.

Dem Schlucken wohnt der Gedanke der Kontaktmagie inne: Man verleibt sich etwas ein, das Heilung bringt. Kontakt ist auch bei den Heilmethoden des Umgürtens und Umringens notwendig, das heißt, dass der von einer Krankheit befallene Körperteil umgürtet wird. Das Opfern oder Tragen eiserner Ringe gehört zu diesem Heilgedanken, der bis heute in unseren Kupferarmbändern oder Fingerringen weiterlebt. Auch die Herrscherkronen, die den Kopf umschließen, oder Siegeskränze wie Cäsars Lorbeeren haben hier ihren Ursprung.

Umgürtungen sollten einerseits eine Krankheit heilen, andererseits aber auch vor einer solchen schützen. Römische Grabsteine zeigen oft Frauen mit gelösten Gürteln, was auf die Darstellung der „Diana Solvizona“ zurückgeht, der „gürtellösenden“ Göttin der Jagd, des Mondes und des „weiblichen Prinzips“. Sie unterstützt Frauen bei der Geburt. Später übernahmen weibliche Heilige derartige Aufgaben, etwa in Zusammenhang mit dem „Monika-Gürtel“ oder dem „Margarethen-Gürtel“. Papierene (manchmal auch seidene) Umgürtungen waren jahrhundertelang in Gebrauch, man nannte sie die heiligen Längen. Auch sie mussten, um ihre Heilwirkung zu entfalten, mit dem Körper in Berührung kommen. Es handelte sich um schmale Streifen, angeblich hergestellt in der präzisen Körpergröße der Jungfrau Maria („Länge Mariae“) oder anderer Heiliger („wahrhafte Länge Christi“ etc.).

Gelegentlich waren die Papier- oder Stoffstreifen mit frommen Sprüchen bedruckt. Neben der Kontaktmagie beinhalten die „heiligen Längen“ die alte Vorstellung des Analogiezaubers, also des Bindens und Lösens. Die Krankheit wird durch das Band eingeschlossen. Anschließend streift man das Band ab, hängt es auf einen Baum oder wirft es ins Wasser. So soll eine rasche Heilung der Schmerzen gewährleistet werden. Die heilige Margarethe soll von einem Drachen verschlungen worden sein, schaffte es jedoch, den Bauch des Untiers zu sprengen und sich zu befreien. Sie gilt als Patronin der werdenden Mütter.

Die genannten Praktiken der „Volksmedizin“ wurden ab dem 18. Jahrhundert als staatlich nicht anerkannt rechtlich ausgegrenzt und im 19. Jahrhundert, als manche dieser Vorstellungen in der Homöopathie wiederkehrten, lächerlich gemacht. Man könnte die Zuckerkügelchen, die heute als „Globuli“ verkauft werden, neuzeitliche Schluckbildchen nennen. Wenn man an sie glaubt, können sie wohl helfen. Viele bezeichnen sie als „Placebos“, doch auch dieser Begriff hat mit dem Glauben zu tun, denn er geht auf die Bibel, genauer: den mittelalterlichen Totenritus, zurück. „Placebo Domino in regione vivorum“ wurde gesungen: „Ich werde dem Herrn gefallen im Land der Lebenden.“ Später sprach man verkürzt einfach vom „Placebo“, das man mehrmals pro Jahr anstelle der Totenandacht bezahlte. Das „Placebo“ war also ein Ersatz, nicht ganz das Echte, aber trotzdem gültig. Im medizinischen Kontext findet sich das „Placebo“ ab der Aufklärung, also ab dem 18. Jahrhundert, als die Schulmedizin die tradierte Medizin auszulöschen suchte.

Ende der 1990er-Jahre war die britische Band „Placebo“, benannt nach der erwähnten Totenklage, in aller Munde. In einem Song heißt es: „Did you forget to take your meds?“

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrte Frau Wawruschka,

was Ihre Vorwürfe einer fehlenden Quellennennung bzw. gar des Plagiats betrifft, ist die Sache aus unserer Sicht eindeutig: Die Kuratorin Michaela Lindinger hat für ihren Beitrag wissenschaftliche Quellen verwendet, die seit langem bekannt sind – insofern sind die von ihr in dem Magazin-Beitrag dargestellten Erkenntnisse zu Kügelchen, Schluckbildchen, Heilige Längen etc. keinesfalls etwas Neues. Zu den verwendeten Quellen zählen u.a. die Ausstellungskataloge „Welt des Barock“ (OÖ Landesausstellung 1986), „Bauern“ (ÖO Landesausstellung 1992), „Hexen und Zauberer“ (Steir. Landesausstellung, 1987), „Heiltum und Wallfahrt“ (Tiroler Landesausstellung, 1992), „Kunst des Heilens“ (NÖ Landesausstellung 1991) sowie „Die Lebensreform“ (Darmstadt, 2001).

Im Übrigen ist etwa die Verbindung von Schluckbildchen und Homöopathie ein Topos in der Literatur der europäischen Ethnologie seit den 1980er Jahren. Für ihren Beitrag hat die Autorin jedenfalls auf keine digitalen Quellen und explizit auch nicht auf Ihre Blogeinträge zurückgegriffen. Da es sich um keinen wissenschaftlichen Blog, sondern um ein digitales Museumsmagazin für ein breites Publikum handelt, werden üblicherweise keine Fußnoten angeführt, fallweise wird weiterführende Literatur erwähnt, etwa wenn es sich um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt, die auf eine/n Forscher/in zurückgehen. Darauf wurde aus den oben genannten Gründen in diesem Fall verzichtet.

Mit besten Grüßen, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Sehr geehrte Frau Lindinger,

ich freue mich, wenn Sie Informationen aus meinem Blog (https://www.derstandard.at/wissenschaft/wissensblogs/ub-kramurium-dinge-mit-geschichten, i.e. die Beiträge zu den Schluckbildchen sowie zur heiliegn Länge) entnehmen, würde es aber sehr schätzen, wenn sie diese auch dadurch belegen - das würde doch dem kollegialen Ethos entsprechen. Und schließlich gilt Plagiarismus digital ebenso wie analog.

Mit besten Grüßen

Celine Wawruschka