Gemeindebausiedlung am Handelskai 214, Foto: Elodie Grethen/Wien Museum

Hauptinhalt

Plattenbauten in Wien

Ein Stück Beton aus dem HAK 214

Im Kapitel der neuen Dauerausstellung über den Zeitraum 1945 bis 1989 zählen Stadtplanung und Wohnbau, Verkehr und Konsum zu den zentralen Themen. Damals verlagerte sich die bauliche Entwicklung Wiens an die Peripherie der Stadt. Vor allem der „Großsiedlungsboom“ der sechziger und siebziger Jahre setzte dabei markante und stadtbildprägende Akzente.

Man folgte dem Prinzip einer starken urbanen Funktionstrennung mit praktischer Reduktion auf die Wohnnutzung. Der Wohnbau selbst wurde durch den neuen Fertigteilbau weitgehend rationalisiert und industrialisiert. Angemessenes und zeitgemäßes Wohnen für die Masse sollte in Gestalt von weiträumigen Plattenbausiedlungen mit optimierten Wohngrundrissen und Komfort realisiert werden. Es galt, den Wohnbedarf nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu befriedigen. Um das zu verstehen, sei hier erwähnt: Das war noch die Zeit, als die Mehrheit der Wohnungen in Wien sogenannter Substandard war, das heißt, ohne Bad und mit WC am Gang. Dabei erfuhr der soziale Wohnbau eine Erweiterung durch den sozialen Städtebau. So entstanden gemeindeeigene Großwohnanlagen im Montagebau-Verfahren am Rande der bestehenden Stadtstruktur und darüber hinaus, wie Erzherzog-Karl-Straße, Großfeldsiedlung, Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost oder Rennbahnweg, um nur die größten unter ihnen in Wien zu nennen. Die Tatsache, dass nicht nur im kommunistischen Ostblock, sondern eine Zeit lang auch in Wien - wenngleich in anderen städtebaulichen Dimensionen - „Wohnen in der Platte“ im Trend lag, ist heutzutage vielen nicht bewusst.

Doch die Vision der aufgelockerten und entmischten Stadt scheiterte – trotz mancher Wohlstandseffekte und Modernisierungsvorteile. Die Defizite einer funktionalistischen Moderne und dieser Art der Stadterweiterung zeigten sich auch in Wien, wenn auch in etwas abgemilderter Form. Die einseitig angelegten „Schlafstädte“ waren mit einigen baulichen, infra- und soziostrukturellen Problemen behaftet. Sie konnten urbane Bedürfnisse vielfach nicht befriedigen, es mangelte oft auch an Kindergarten- und Schulplätzen sowie an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Zudem waren sie anfangs schlecht angebunden an den öffentlichen Verkehr – die Lücke füllte das Automobil. So konnten in den großen, neuen Stadtrandsiedlungen auch soziale Brennpunkte und Orte der Isolation entstehen. Ob jedoch ihre Realität in jedem Fall so negativ war (oder von den BewohnerInnen so erlebt wurde) wie ihr Ruf in der Fachwelt oder den lokalen Medien, wäre eine weiterführende Frage.

Gleichzeitig verödete und ‚ergraute‘ die alte Stadt in den inneren Bezirken mehr und mehr. Die EinwohnerInnen wanderten scharenweise an den Stadtrand oder ins Umland ab. Manche Bezirke verloren zwischen 1950 und 1980 ein bis zwei Drittel ihrer Bevölkerung. Verstärkt wurde dieses Phänomen innerstädtischer ‚Entvölkerung‘ durch den Umstand, dass Wien in dieser Zeit eine stagnierende bis schrumpfende Großstadt war. Die Kernstadt „überalterte“ – demographisch wie baulich. Die Gründerzeitviertel waren „im Absterben begriffen“, ihre Bausubstanz litt unter Verwahrlosung. Der Ausweg aus dieser Problemlage und einer zweigeteilten Stadt bot ab Mitte der siebziger Jahre die sogenannte sanfte Stadterneuerung. Sie sollte fortan die Stadterweiterung ergänzen. Mit diesem Ansatz und Perspektivenwechsel sollten alte Bausubstanz der inneren Bezirke saniert und die ansässige Bevölkerung behalten werden. Das Ergebnis sind jene attraktiven Bereiche der dichten, alten Stadt wie wir sie heute kennen: vom Spittelberg bis zum Karmeliterviertel.

Aber zurück zur damals vorherrschenden Bauweise, dem Plattenbau: Wie kann nun eine solche Großwohnanlage in der Dauerausstellung adäquat präsentiert werden? Auf welche Weise lässt sie sich nicht nur mit Hilfe von Architekturzeichnungen, Situationsplänen oder Fotografien abbilden, sondern auch materiell einfangen und mit einem dreidimensionalen Leitobjekt sinnlich erfahrbar machen? Gleichsam als Pendant zu den berühmten Ziegelsteinen vom Wienerberg, welche den massiven gründerzeitlichen Ausbau der Stadt im 19. Jahrhundert veranschaulichen? Ein komplettes Wandstück eines Plattenbaus ist in dieser Hinsicht weder von der Größe noch vom Gewicht her praktikabel und sinnvoll. Aber es ist auch in Teilen nicht so leicht verfügbar. Denn die Wiener Plattenbausiedlungen werden – im Unterschied zu manchen ghettoisierten französischen Stadtrandsiedlungen oder zu den schrumpfenden Städten im ehemaligen Ostdeutschland – nicht abgerissen, sondern saniert und weiter bewohnt. Außerdem ist die Produktion von solchen Fertigteilelementen in Wien mit 1983 eingestellt worden.

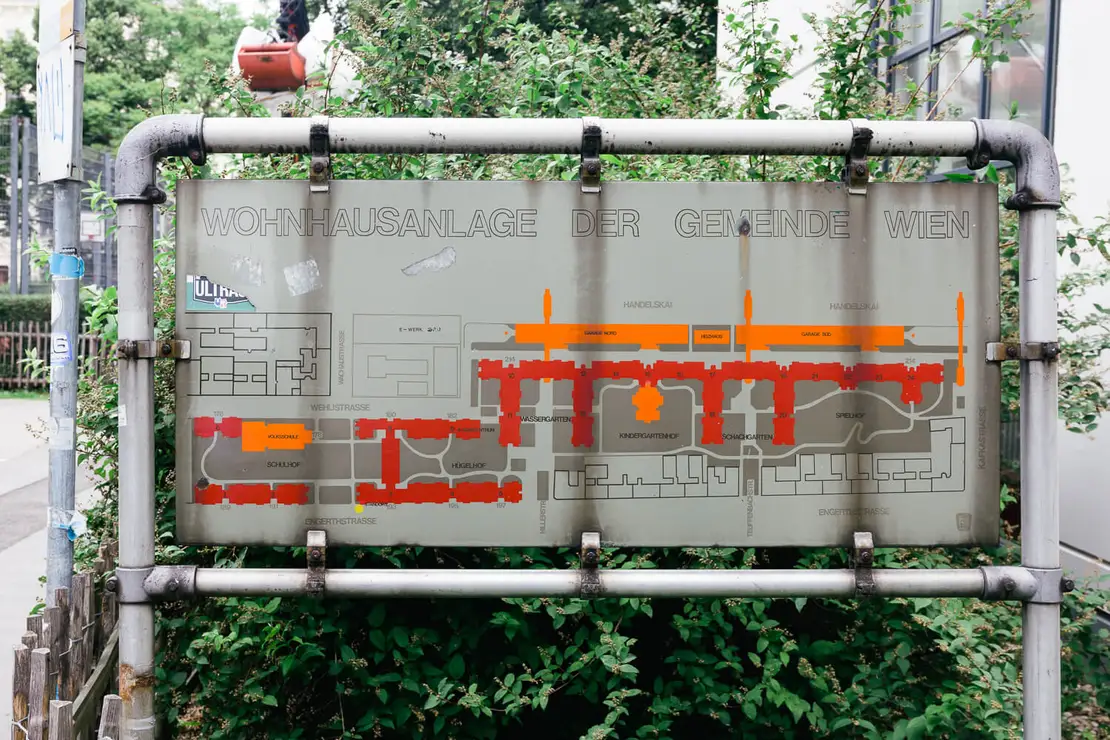

So haben wir für unseren Ausstellungszweck eine Alternative gebraucht. Eine glückliche Fügung ergab sich durch den aktuellen Abriss und Umbau der Hochgarage in der Gemeindebausiedlung am Handelskai 214. Das bot uns (mit Unterstützung der GESIBA) die Möglichkeit, zumindest einen Teil bzw. ein Stahlbetonstück der Garagenwand zu bergen – stellvertretend für die erwähnte Periode der Stadterweiterung und der Großwohnsiedlungen in Wien. So erhielten wir zwar kein Wandelement des Plattenbaus, zugleich aber mehr, weil sich durch den Mobilitätsbezug auch Anknüpfungen zu anderen Ausstellungsbereichen herstellen lassen.

Der „HAK 214“, wie er im Volksmund heißt, gehört mit 1040 Wohnungen zu den mittelgroßen Plattenbausiedlungen in Wien. Er ist beinahe halb so groß wie die Wohnanlage am Rennbahnweg und stellt immerhin den größten Gemeindebau der Leopoldstadt dar. Knapp 5.000 Menschen leben hier. Die früheren Besitzer waren die Wiener Stadtwerke, deshalb heißt das Areal auch „E-Werksgründe“. Die Wohnhausanlage wurde in den Jahren 1975-76 nach Plänen der Architekten E. Eder, A. Holtermann und H. Potyka in Fertigteilbauweise errichtet. Die Anlage erstreckt sich praktisch zwischen Mexikoplatz und Kafkastraße auf einer beachtlichen Länge von fast 700 Metern. Die strenge Zeilenbebauung der frühen Plattenbausiedlungen, wo noch der Kran den Plan diktiert haben soll, hat man hier bereits zugunsten einer freieren Gestaltung und einer überschaubaren Hofsituation aufgegeben. Auch Gemeinschaftseinrichtungen waren von Anbeginn an eingeplant.

Die Wohnsiedlung wurde zwar nicht „auf der grünen Wiese“ errichtet wie viele ihrer zeitgenössischen Pendants. Jedoch an einer quasi innerstädtischen Peripherie oder Stadtrand, in Nachbarschaft zur industrialisierten Landschaft des Kais und des breiten Donaustreifens. Über die aktuelle Lage berichtet die Wiener Zeitung: „Der HAK 214 liegt in einer ‚urbanen Knautschzone‘, einem schmalen, vergessenen Streifen zwischen Handelskai und Prater und aufstrebenden Stadtvierteln.(...) Lack bröckelt, auch die Stiegenhäuser haben schon bessere Zeiten erlebt. Hier könnte auch eine Folge von Elisabeth T. Spiras Alltagsgeschichten gedreht worden sein. Tatsächlich diente der HAK 214 bereits als Filmkulisse für David Schalkos ORF Serie ‚M - Eine Stadt sucht einen Mörder‘".

Die Wohnanlage wurde also in diesem Fall an die bereits bestehende Stadt- und Bebauungsstruktur im Bezirk angelagert, dennoch fragt man sich: Wie fuhr und fährt Mann oder Frau von hier in die Arbeit? Heute verlaufen in relativer Nähe zwei hochrangige öffentliche Verkehrsverbindungen. Dieses Teilstück der U1 bis Kagran wurde allerdings erst 1982 und die U2-Station Messe-Prater im Jahr 2008 eröffnet. So war Automobilität hier eine Zeit lang für viele wohl das Gebot der Stunde, andererseits aber auch ein Tribut an das damalige Paradigma der autogerechten Stadt. Das alte Parkhaus bot Platz für 732 Autos in zwei Garagentrakten und drei Parkdecks. Die (verkehrspolitische) Pointe der Geschichte ist, dass nach der kompletten Demolierung der alten Garage – neben sieben neuen Gebäudeteilen mit insgesamt 290 Wohnungen bis Ende 2020 – an derselben Stelle auch eine neue Gemeinschaftsgarage entstehen soll. Und sie wird nicht viel weniger Autos als die frühere beherbergen können. Ob gleichzeitig auch bequeme und ausreichende Fahrradabstellplätze geplant sind, müsste erst recherchiert werden...

Das schlichte Betonstück mit der Stellplatznummer 72, das aufwendig auf der Baustelle aus der 30 Zentimeter starken Garagenwand herausgeschnitten und ins Zentraldepot des Wien Museums transportiert werden musste, erweist sich in Summe als ein durchaus komplexes Objekt. Zumindest, was seine narrativen Potentiale betrifft: Es veranschaulicht Beton als das Baumaterial des 20. Jahrhunderts, verweist auf eine bestimmte Phase der Stadtentwicklung und Verkehrspolitik, und es stellt nicht zuletzt eine Verbindung zum benachbarten Ausstellungsthema „Wirtschaftswunderjahre“ und neue Konsumwelten dar.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare