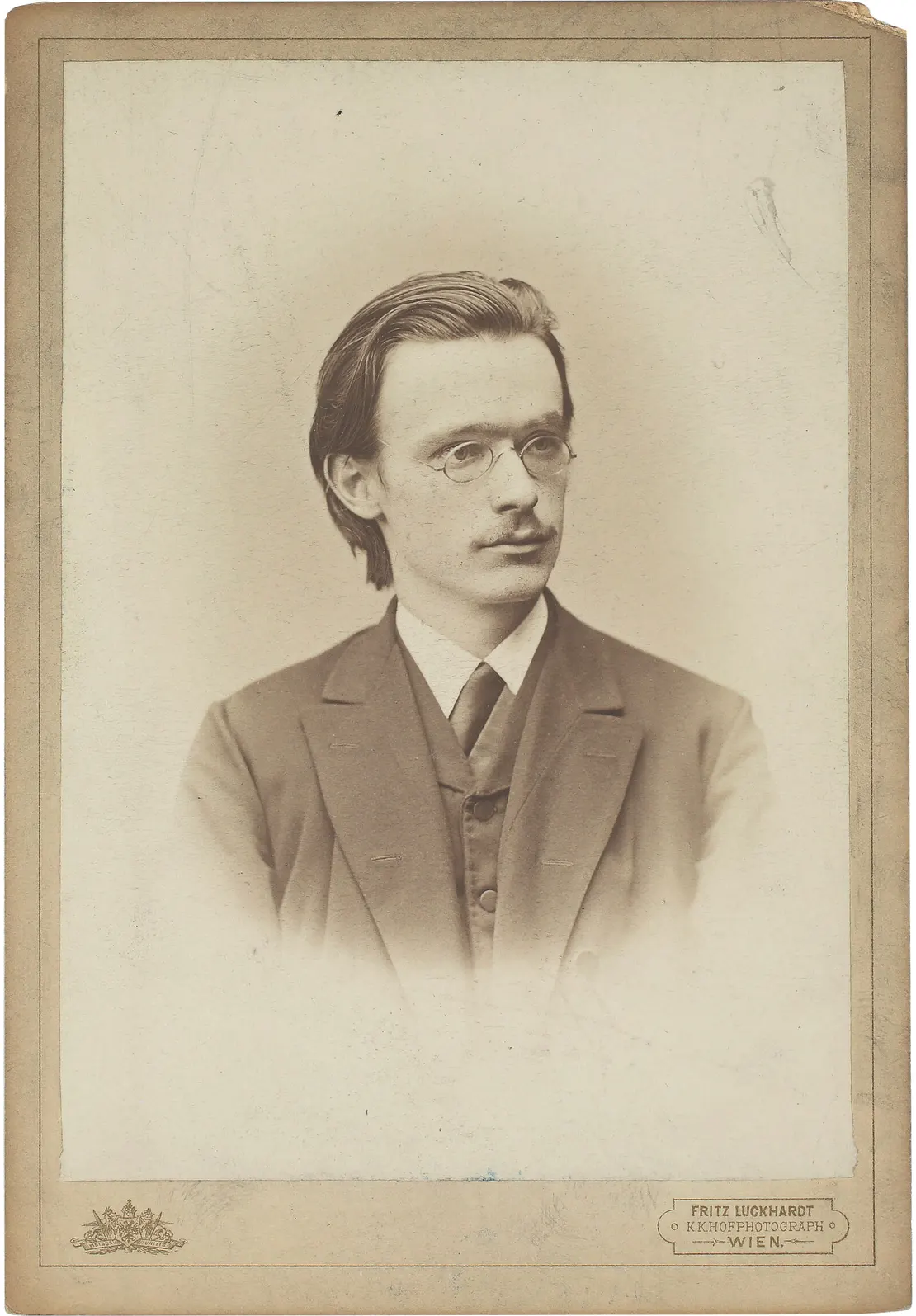

Rudolf Steiner, 1905, Foto: Otto Rietmann, Wikimedia Commons

Hauptinhalt

Rudolf Steiners Wiener Jahre

„Alles verknotet sich“

Rudolf Steiner polarisiert – auch heute noch, 100 Jahre nach seinem Tod am 30. März 1925 in Dornach in der Schweiz. Die einen sehen in ihm einen Visionär, die anderen lehnen seine Positionen vehement ab und werfen ihm Rassismus und Antisemitismus vor. Und nicht zuletzt an einem Punkt scheiden sich die Geister: Dass Steiner seine esoterische Weltanschauung als evidenzbasierte Lehre und Wissenschaft verstanden wissen wollte. Doch diese Kontroversen sollen nicht Gegenstand dieses Beitrages sein. Tatsache ist, dass einige anthroposophische Praxisfelder, die auf Rudolf Steiners Ideen basieren, bis heute Konjunktur haben – wie zum Beispiel die Waldorfpädagogik, die anthroposophische Medizin und Naturkosmetik oder die biologisch-dynamische Landwirtschaft.

Wörtlich übersetzt bedeutet Anthroposophie „Weisheit vom Menschen“, sie befasst sich mit dem Verständnis von Natur, Geist und menschlicher Entwicklung. Aus ihr entstand ein Weltbild, das naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit philosophischen und spirituellen Ansätze zu integrieren versucht. Rudolf Steiner war Zeit seines Lebens ein „Querdenker“ und suchte ganz bewusst auch den Austausch mit anders gesinnten Menschen. Seine Geisteshaltung entwickelte er in unterschiedlichen Etappen. Als prägende Zeit dürfen seine Wiener Jahre von 1879-1890 bezeichnet werden. Wobei sich ein näherer Blick auf diesen Lebensabschnitt allein schon aufgrund der Verflechtungen und Verbindungen im damaligen Wiener Gesellschafts- und Geistesleben lohnt.

Erstmals Wiener Boden betrat Rudolf Steiner im August 1879, um sich an der Technischen Hochschule zu immatrikulieren, die in der Habsburgermonarchie im Bereich der sogenannten „exakten“ Wissenschaften als erste Adresse galt. Mit diesem Schritt folgte er dem Wunsch seines Vaters. Johann Steiner war Bahntelegrafist bei der Südbahngesellschaft und im Laufe der Jahre an unterschiedlichen Bahnhöfen tätig. Dies ist auch der Grund, weshalb in Steiners Kindheit sehr oft der Wohnsitz gewechselt wurde. Bei seiner Geburt, am 27. Februar 1861, war sein Vater Leiter einer Bahnstation in Donji Kraljevec, einer kleinen Ortschaft im Norden Kroatiens, damals zum Königreich Ungarn gehörend.

Nach rund eineinhalb Jahren zog man u. a. nach Mödling, Pottschach, Neudörfl – ab 1879 nach Inzersdorf und 1882 nach Brunn am Gebirge, also in unmittelbare Nähe zu Wien. Von hieraus pendelte Steiner an die Technische Hochschule und begann zunächst die Fächer Mathematik, Physik, Botanik, Zoologie und Chemie zu studieren. Sein Studienziel war das Lehramt an Realschulen.

Da Steiner bereits in jungen Jahren sehr vielseitig interessiert war, besuchte er auch an der Universität Wien als Gasthörer Lehrveranstaltungen zu historischen, medizinischen, philosophischen und literarischen Themen. Im Zuge einer Vorlesung über deutsche Literatur kam es zu der – für Steiners weiteren Lebensweg – so schicksalshaften Begegnung mit dem Sprach- und Literaturwissenschaftler Karl Julius Schröer. Fasziniert von dessen Vorlesungen vertiefte sich Steiner mehr und mehr ins geisteswissenschaftliche Metier. Wenngleich nach wie vor sehr gute Noten schreibend und die Lehramtsprüfung nur noch eine Frage der Zeit, beendete Steiner im Sommer 1883 nach acht Semestern sein Technikstudium ohne Abschlussexamen. Zu groß war seine philosophische Wissbegier, zu stark sein – auch auf geistiger Ebene – Freiheitsdrang.

Goethe – die Basis für Steiners zukünftiges Schaffen

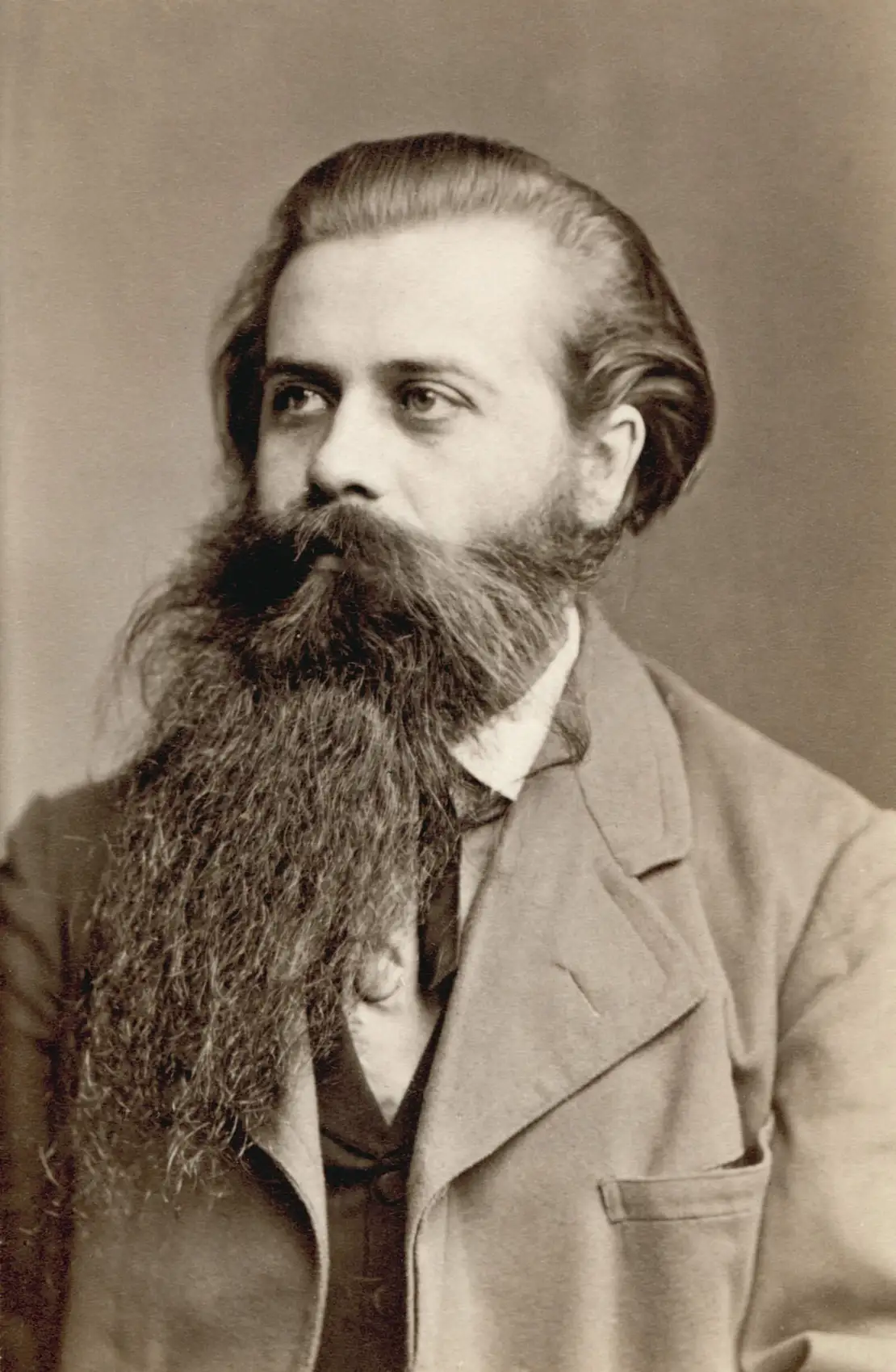

An diesem Wendepunkt in seinem Leben, vom Weg der Technik in die Welt des Geistes, stand ihm Karl Julius Schröer als Mentor zur Seite. Schröer zählte 1878 zu den Mitbegründern des „Wiener Goethe-Vereins“ und beschäftigte sich speziell mit der „Faust“-Forschung. Auch die Errichtung des Goethedenkmals am Wiener Opernring geht auf seine Initiative zurück. Goethe war für Schröer nicht nur der literarische Genius, er habe – wie später auch Steiner überzeugt sein wird – den Weg von der Anschauung zu den Ideen gebahnt, von der äußeren Wahrnehmung zu dem inneren „Wesen“ der Dinge.

Schröer war überzeugter Idealist und wollte Goethe im damals stattfindenden philosophischen „Deutungskampf“ auch idealistisch interpretiert wissen. Deshalb dürfte durchaus auch Eigeninteresse im Spiel gewesen sein, als er 1882 einen Brief an Joseph Kürschner, den Herausgeber der ersten Gesamtausgabe von Goethes Werken, schrieb, in dem er Steiner avisierte: „Ein Student in höheren Semestern, der Physik, Mathematik und Philosophie betreibt, bei mir auch seit Jahren Vorlesungen hört, befaßt sich eingehend mit Goethes naturwissenschaftlichen Schriften [...] Aus Gesprächen aber ersehe ich, daß er den Stoff beherrscht und eine selbständige, mir richtig scheinende Anschauung gewonnen hat. Er heißt Steiner.“

Diesem Empfehlungsschreiben verdankt Steiner die Tatsache, dass ihm im Alter von 21 Jahren die Edition der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes überantwortet wurde. Steiner stürzte sich mit unglaublichem Elan in die Arbeit. Bereits ein halbes Jahr später lieferte er das Manuskript für den ersten Band an Schröer, der zu Beginn noch als „Protektor“ eingebunden war. In diesem Goethe-Kosmos sah Steiner seine Zukunft und fungierte letztlich bis 1897 als Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in der Reihe von Kürschners Deutschen National-Literatur.

Im Rahmen dieser Arbeit begibt sich Steiner jedoch bald auf eigene Wege und nimmt sich die Freiheit, seine philosophischen Fragen von Goethe ausgehend zu reflektieren. Dass er mit seinen Goethe-Arbeiten die Basis dafür legte, was er später als Anthroposophie ausgestaltete, darauf verweist Steiner in vielen Briefen und späteren Vorträgen. Am 20. Oktober 1890 schrieb Steiner an die Schriftstellerin und Kulturphilosophin Rosa Mayreder, mit der er freundschaftlich verbunden war: „Goethe erscheint mir immer mehr wie der Brennpunct, in dem sich die Strahlen der abendländischen Weltanschauung und Weltgestaltung vereinigen. Wir verstehen ihn freilich nur dann, wenn wir selbst zu ähnlichem Denken und Anschauen uns emporgearbeitet haben. Aber wenn uns dann aus dieser geistigen Unerschöpflichkeit dasselbe entgegenkommt, was wir selbst gedacht und erstrebt haben, dann fühlen wir es gleichsam geweiht und sanctioniert von einer Instanz, die uns als eine höchste gelten muß.“

Hauslehrer bei Familie Specht

Wenngleich Steiner zusätzlich zur Goethe-Edition eine Vielzahl an Artikel publizierte, blieb seine schriftstellerische Existenz in ökonomischer Hinsicht prekär. Deshalb trat er, um auf ein regelmäßiges Einkommen vertrauen zu können, im Juli 1884 seinen Dienst als Hauslehrer bei der großbürgerlichen jüdischen Familie Specht an. Diese Menschen waren für ihn jedoch weit mehr als Arbeitgeber, bei ihnen erhielt Steiner in der Kolingasse 19, in Wien Alsergrund ein zweites Zuhause und lebte fortan in einem völlig anderen gesellschaftlichen Milieu als zuvor in seinem Elternhaus. Ladislaus Specht hatte als Baumwollimporteuer ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet und konnte seiner Frau Pauline und ihren vier Söhnen ein Leben in Wohlstand bieten. Sorgenkind der Eltern, besonders der Mutter, war der zweitälteste Sohn Otto. Als Folge von Geburtskomplikationen durchlief er eine verzögerte Entwicklung. Seinen Zustand schildert Rudolf Steiner in seiner (nicht vollendeten) Autobiographie „Mein Lebensgang“ wie folgt: „Er hatte, als ich ins Haus kam, sich kaum die allerersten Elemente des Lesens, Schreibens, Rechnens erworben. Er galt als abnormal in seiner körperlichen und seelischen Entwicklung in einem so hohen Grade, dass man in seiner Familie an seiner Bildungsfähigkeit zweifelte. Sein Denken war langsam und träge. Selbst geringe geistige Anstrengung bewirkte Kopfschmerz, Herabstimmung der Lebenstätigkeit, Blasswerden, besorgniserregendes seelisches Verhalten.“ Da selbst ihr renommierter Hausarzt, Josef Breuer, mit dem Steiner in der Folge freundschaftlich verbunden blieb, keinen Rat wusste, hatte die Familie die Hoffnung auf eine Besserung schon fast aufgegeben. Steiners Einschätzung nach wies der damals 11-jährige Otto die Reife eines zweieinhalb Jahre alten Kindes auf und er musste „den Zugang zu einer Seele finden, die sich zunächst wie in einem schlafähnlichen Zustande befand und die allmählich dazu zu bringen war, die Herrschaft über die Körperäußerungen zu gewinnen“.

Auf der Suche nach einer adäquaten Unterrichtsmethode wurde Otto Specht ihm zu einem großen Lehrer: „Diese Erziehungsaufgabe wurde für mich eine reiche Quelle des Lernens. Es eröffnete sich mir durch die Lehrpraxis, die ich anzuwenden hatte, ein Einblick in den Zusammenhang zwischen Geistig-Seelischem und Körperlichem im Menschen. Da machte ich mein eigentliches Studium in Physiologie und Psychologie durch. Ich wurde gewahr, wie Erziehung und Unterricht zu einer Kunst werden müssen, die in wirklicher Menschen-Erkenntnis ihre Grundlage hat.“ Aufzeichnungen zufolge bereitete sich Steiner oft bis zu zwei Stunden für 15 Unterrichtsminuten vor, um die Lerninhalte so effizient wie möglich zu vermitteln und ein Höchstmaß an individueller Leistungsfähigkeit des Knaben zu erreichen. Steiners Erziehungsmethode der „praktischen Psychologie“ zeigte Wirkung: Nach eineinhalb Jahren konnte Otto die erste Gymnasialklasse besuchen und schaffte auf seinem weiteren Lebensweg nicht nur die Matura, sondern absolvierte auch ein Medizinstudium. Dieser Erfolg gilt als Modell und Inspiration für die nach ganzheitlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Waldorfpädagogik, die Steiner dann um 1919 entwickelten sollte.

Doch noch ein Wort zu Ottos Mutter, zu Pauline Specht: Zu ihr hatte Rudolf Steiner ein besonders vertrauensvolles Verhältnis. Auch nach seinem Abschied aus Wien blieb sie für Steiner eine sehr wichtige Seelenvertraute.

Dass über all diese Details aus Steiners frühen Jahren berichtet werden kann, ist nicht zuletzt Martina Maria Sam zu verdanken, die auf über 500 Seiten Rudolf Steiners Zeit in Wien akribisch recherchierte („Rudolf Steiner. Die Wiener Jahre“, Verlag am Goetheanum 2021).

Bereits während seines Technikstudiums war Steiner von einem unbändigen Wissensdurst beseelt, speziell was neuere Philosophie anlangt. Er vertiefte sich u. a. in die Werke von Fichte, Schelling, Hegel, die drei großen Denker des Deutschen Idealismus. Ab 1884 widmet er sich verstärkt erkenntnistheoretischen Schriften, wie jenen von Johannes Volkelt, vor allem aber fasziniert ihn ein Philosoph, der damals hoch im Kurs stand – und heute wohl nur noch Insidern ein Begriff ist: Eduard von Hartmann. Schlagartig berühmt wurde er nach Veröffentlichung seines Hauptwerkes „Philosophie des Unbewußten“ (1869). Es ist verwunderlich, dass diese Publikation, die für den späteren Steiner, den Theosophen, spannend gewesen wäre, ihn zum damaligen Zeitpunkt nicht sonderlich beeindruckte.

Vielmehr suchte Steiner deshalb Kontakt zu Hartmann, weil er – anders als viele Philosophen seiner Zeit – einen geistigen Untergrund der Welt beschrieb, ein Geistiges konstatierte, das aber dem menschlichen Erkennen unzugänglich sei. Oder wie Helmut Zander in seiner Steiner-Biographie notiert: „Diese Schnittstelle, an der naturwissenschaftliches Denken die Plausibilität für Metaphysik freisetzt, war die Mischung, die Steiners eigene Fragen auf den Punkt brachte.“ Ab dieser Zeit war Steiner auf dem Weg, sich von Schröer und Goethe philosophisch zu emanzipieren.

Dieser Prozess wurde begleitet und inspiriert von einer Reihe von Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Weltanschauungen, die Steiner in verschiedenen Wiener Zirkeln kennenlernte. Da war der Kreis der liberalen Theologen um Laurenz Müller und der Dichterin Marie Eugenie delle Grazie, der sich samstagsabends im Wiener Cottage-Viertel einfand. Zu dieser Runde zählte auch Adolf Stöhr, der Vorgänger Moritz Schlicks, der an der Philosophischen Fakultät Logik unterrichtete.

Innere Beziehung zum „Diogenes von der Josefstadt“

In der Zeit, als Steiner an den „Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung“ arbeitete (1885/86), intensivierten sich die Zusammenkünfte bei der Familie seines Freundes Walter Fehr in der Florianigasse 2. Nachhaltigen Eindruck hinterließ vor allem der Vater, Joseph Eduard Fehr, ein hochgebildeter Mann, der in Wien als „Diogenes von der Josefstadt“ bekannt war. Durch schwere persönliche Erfahrungen mied er am Ende seines Lebens den Kontakt mit Menschen und beschäftigte sich, zurückgezogen in seiner Bibliothek, nur noch mit seiner Innenwelt. Indirekt lernte Steiner diesen Mann allerdings über Erzählungen seiner Kinder bzw. über jene Bücher kennen, die Joseph Eduard Fehr gerade beschäftigten und die er bisweilen ausgehändigt bekam. Obgleich ihn nie persönlich zu Gesicht bekommend, entwickelte Steiner eine so innere Beziehung zu diesem Menschen, die selbst über Fehrs Tod hinaus andauern sollte. „Man findet“, wie Steiner später festhalten sollte, „mit dem okkulten Blick gesehen, überall dass Fäden gehen von Mensch zu Mensch, die sich in der merkwürdigsten Weise verschlingen. Da sind Menschen, die scheinbar im Leben wenig miteinander zu tun haben. Zwischen Seele und Seele aber spinnen sich die wichtigsten, die wesentlichsten Fäden. Das alles verknotet sich.“ Ein Indiz für diese besondere Seelenverwandtschaft ist auch die Tatsache, dass Steiner bei Joseph Eduard Fehrs Begräbnis auf Wunsch der Familie die Grabrede hielt.

Über seinen Freund, den vier Jahre älteren Schriftsteller und Journalisten Fritz Lemmermayer, lernte Steiner wiederum Literaten und Dichter kennen, u. a. Johann Fercher von Steinwand und Robert Hamerling. Darüber hinaus wurde er in diverse Zirkel eingeführt, wie beispielsweise in den Kreis um den evangelischen Pfarrer Alfred Formey: „Rudolf Steiner“, so Lemmermayer, „war zu jener Zeit einsam, sehnte sich nach Verkehr. Er war eine gesellige Natur. Er wollte lehren und lernen. Er begehrte Anregung und gab reiche Anregung, und wollte eine Wirkung ausüben auf die Menschen. Was ihm später so voll gelungen, war ihm damals schon ein Bedürfnis.“

Als besonders bedeutsam bezeichnet Steiner seine Begegnung mit dem Literaten und „Universalgelehrten“ Friedrich Eckstein, der damals ganz in der theosophischen Geistesströmung und Weltauffassung verhaftet war. Er machte Rudolf Steiner nicht nur mit okkultem Wissen bekannt, sondern auch mit dem theosophischen Kreis um Marie Lang. Sie war Mitglied in der von Eckstein gegründeten Wiener Loge der Theosophischen Gesellschaft und gehörte gemeinsam mit ihrem Mann zum Zentrum eines aufgeklärten und freisinnigen Zirkels, in dem sich die sozial und künstlerisch interessierte Gesellschaft Wiens traf. Wenngleich es, wie Maria Martina Sam ausführt, „ganz sicher nicht so war, dass der Verkehr mit Eckstein Rudolf Steiner direkt zur Ausgestaltung seines eigenen anthroposophischen Systems hinführte, aber die Begegnung mit ihm war eine wichtige Stufe auf seinem Weg.“

Treffpunkt war meist das Wiener Literaten-Café Griensteidl, wo Steiner nachmittags öfters einen Kaffee trank. Später schreibt er über diese Zeit: „Ich muss oft zurückdenken an die zum Teil endlosen Gespräche, die damals in einem bekannten Kaffeehause am Michaelerplatz in Wien geführt wurden. Ich musste es besonders in einer Zeit, in der nach dem Weltkriege das alte Österreich zersplitterte. Denn die Bedingungen dieser Zersplitterung waren damals durchaus schon vorhanden. Aber keiner wollte es sich gestehen. Ein jeder hatte Heilmittel-Gedanken, je nach seinen besonderen nationalen oder kulturellen Neigungen.“

Über die Griensteidl-Diskussionsrunden bzw. durch seine journalistische Tätigkeit für die Deutsche Wochenzeitschrift lernte er auch politisch-journalistische Repräsentanten kennen, wie Victor Adler, Engelbert Pernerstorfer oder den Historiker Heinrich Friedjung. Kurzum: Durch diese bunte Vielfalt an unterschiedlichen Begegnungen erfuhr Steiner eine Menge geistiger Anregungen.

1888/89, am Ende seiner Wiener Jahre, bahnte sich dann ein Umbruch in Rudolf Steiners Seelenleben an. Während er im öffentlichen Leben vermehrt „krisenhafte Erscheinungen“ beobachtete und soziale Fragestellungen immer mehr zum Thema wurden, empfand er aus seinem Erleben der geistigen Welt heraus, „dass alle diese Zielsetzungen in ein Unfruchtbares auslaufen mussten, weil sie es doch vermieden, an die geistigen Kräfte des Daseins heranzutreten.“ Die Besinnung auf diese geistigen Kräfte erschien Steiner als das zuerst Notwendige. Dieser Denkansatz sollte dann vier Jahre später, 1893 in Weimar, zur Abfassung seiner „Philosophie der Freiheit“ führen.

Aufbruch nach Weimar

Just in dieser Phase des inneren Umbruchs kam Steiner nicht umhin, im Herbst 1890 ein Versprechen einzulösen, das er vier Jahre zuvor der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, der Erbin des schriftlichen Goethe-Nachlasses, erteilt hatte: an der großen, von ihr ins Leben gerufenen Weimarer Goethe-Ausgabe, der sogenannten Sophien-Ausgabe mitzuarbeiten. Die Empfehlung erhielt sie von Karl Julius Schröer. Da sich diese Tätigkeit nicht mehr aus der Wiener Distanz erledigen ließ, setzte er sich, nachdem er die Abfahrt monatelang immer wieder verschoben hatte, am 29. September in den Zug und verließ „schweren Herzens“ Wien. Wie Steiner-Biographin Martina Maria Sam konstatiert, „wird in vieler Hinsicht deutlich, dass mit Rudolf Steiners Übersiedelung nach Weimar ein in sich abgeschlossener Abschnitt zu Ende ging. Ein Abschnitt der ausgedehntesten Geselligkeit, die er intensiv lebte, die ihn allerdings umso deutlicher spüren ließ, dass er in Hinsicht seines geistigen Erlebens letztlich alleine stand.“

Von der Goethestadt aus schrieb Steiner am 12. März 1891 an Rosa Mayreder: „In dem Augenblicke als ich von Wien wegging, war ich eben im Begriffe in meinem Denken jene wichtige Stufe zu erreichen, wo Idee, Form und Begriff (essentia, quidditas und universale) in ihrer richtigen gegenseitigen Beleuchtung erscheinen. Ich wollte damit den Nominalismus der neueren Naturwissenschaft überwinden und die Entität der Essenz wieder herstellen. Daß gerade ich dazu berufen bin, spricht auch Ed. v. Hartmann in einem Schreiben aus. Er meint: ich wäre dazu ausersehen, durch eine Synthesis von Nominalimus und Realismus eine neue Form des philosophischen Realismus herbei zuführen. Diese Aufmunterung ist gewiß viel wert, da ich ja nie selbst meine Aufgabe in einer solchen Weise formuliert habe, also annehmen muß, daß Ed. v. Hartmann durch Studium meiner Schriften zu dieser Formulierung gekommen ist. Hätte ich diesen Winter in Wien zubringen dürfen, dann wäre ich wohl heute weiter!“

Literatur

Walter Beck: Rudolf Steiner. Sein Leben und sein Werk. Eine Biographie mit neuen Dokumenten, Dornach 1997.

Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner. Eine Biographie, Stuttgart 1997.

Martina Maria Sam: Rudolf Steiner. Kindheit und Jugend (1861–1884), Dornach 2018.

Martina Maria Sam: Rudolf Steiner. Die Wiener Jahre, Dornach 2021.

Helmut Zander: Rudolf Steiner. Die Biografie, München 2010.

Wolfgang Zumdick: Rudolf Steiner in Wien: Die Orte seines Wirkens, Wien 2010.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Vielen Dank für Ihren Kommentar! Es gibt viele äußerst umstrittene Aspekte im Werk Steiners, die bis heute nachwirken. Wir haben uns bewusst dafür entschieden (wie die Autorin auch explizit im ersten Absatz geschrieben hat), ausschließlich Steiners Werdegang in Wien und sein hiesiges Netzwerk zu beleuchten – und dass wir uns nicht auf die inhaltliche Diskussion seiner Lehre einlassen. Beste Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Mir fehlt bei diesem Beitrag eine wichtige Sache, die das Leben vieler Menschen verändert hat und die auf Rudolf Steiner zurückgeht.

Rudolf Steiner bezeichnete Linkshändigkeit als karmisches Übel, das bis zum 10. Lebensjahr entfernt werden muss. OK, er kann nichts dafür, dass Hitler diese Ansicht auch übernommen hat. Aber die Auswirkungen sind, dass meine Oma immer noch zu linkshändigen Kindern sagt: Gib mir die schöne (rechte) Hand.

Dieser Aspket fehlt mir hier, ich konnte ihn im Text nicht finden.