Denkmal „FÜR JOHANNA“ im Anton-Kummerer-Park, Foto: Christian Philipp / Wikimedia Commons

Hauptinhalt

Über Denkmäler und Erinnerungsorte

In Stein gemeißelt?

Die Frage, an was oder an wen öffentlich erinnert wird, ist nicht selten Auslöser von Konflikten in der Gegenwart. Es gibt offensichtliche Beispiele in der Wiener Erinnerungslandschaft wie das Lueger-Ehrenmal am Ring, über das seit Jahren debattiert wird. Aber auch das heute nur noch wenig diskutierte Mahnmal gegen Krieg und Faschismus gegenüber der Albertina hat eine konfliktreiche Geschichte: Seine Aufstellung 1988 auf dem Areal des ehemaligen Philipphofs war vor dem Hintergrund der emotional geführten Auseinandersetzung mit der eigenen Täterschaft in Österreich politisch umstritten. Gegenstimmen kamen von ÖVP und FPÖ. Auch nach der Realisierung gab es Kritik, allerdings von anderen: Nicht nur von jüdischer Seite wurde die stereotype Darstellung des gedemütigten „straßenwaschenden Juden“ als unangemessen kritisiert und wurde Stein des Anstoßes für einen eigenen Wiener Gedenkort für die die 65.000 ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen.

Während über das Lueger-Ehrenmal weiterhin diskutiert wird, haben sich sowohl Politiker:innen als auch die Bewohner:innen Wiens an das Mahnmal auf dem Albertinaplatz gewöhnt. Öffentlich gestritten wird woanders. Sicher auch deshalb wurde es 2015 von der Filmemacherin Ruth Beckermann durch die temporäre Intervention „The Missing Image“ mit einem Fokus auf die Täter:innen statt auf die stereotypisiert gestalteten Opfer für eine kurze Zeit aktualisiert. Eines aber haben die beiden Denkmäler aber gemeinsam: Sie sind Erinnerungsorte.

Erinnerung als Sinnstiftung

„Erinnerungsorte“ sind ein theoretisches Konzept, das der französische Historiker Pierre Nora (*1931) ab den 1980er Jahren in der mehrbändigen Publikation „Les Lieux de mémoire“ entwickelt hat. Als Analysewerkzeug hilft es uns zu verstehen, wie Erinnerung funktioniert und welche Bedeutung sie für Einzelpersonen, Gruppen, Gesellschaften aber auch politische Entscheidungen haben kann. Kurz gefasst besagt es, dass Erinnerung nicht einfach das Festschreiben von Geschichte, sondern sehr selektiv ist und sich in physischen wie auch digitalen Orten kristallisieren kann. Nora versteht Erinnerungsorte aber nicht nur im räumlichen Sinn, sondern fasst darunter auch Dinge, Musik oder reale und fiktive Personen. Durch ihre affirmative Beschaffenheit stellen sie eine Schnittstelle zwischen Geschichte und Erinnerung und somit eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft her. Deshalb eignet sich ihre Erforschung hervorragend dafür, Erkenntnisse über Gedächtniskultur und Geschichtspolitik zu gewinnen.

In memoriam Heidemarie Uhl

Dieses Potenzial von Erinnerungsorten ist Thema des Sammelbands „ErinnerungsORTE weiterdenken“, der zu Ehren der im August 2023 verstorbenen langjährigen Leiterin des Instituts für Kulturwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und renommierten Zeithistorikerin Heidemarie Uhl herausgegeben wurde.

Uhls wissenschaftlicher Zugang kombinierte Theorie und Praxis, was sich auch im nach Orten gegliederten Sammelband widerspiegelt: Wegbegleiter:innen und Schüler:innen Uhls analysieren über 40 Erinnerungsorte in Österreich, Europa, Brasilien und den USA und ihre Bedeutung für das kulturelle Gedächtnis. Nicht selten haben die Autor:innen selbst an den von ihnen beschriebenen Erinnerungsorten mitgewirkt. Das, aber auch die ganz unterschiedlichen disziplinären Zugänge, machen den Band vielseitig, praxisnah und abwechslungsreich zu lesen.

Wie Erinnerungsorte entstehen

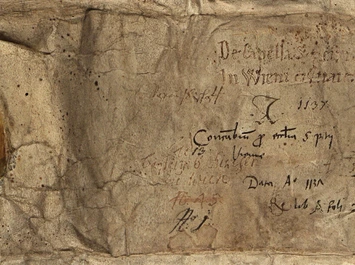

Erinnerung als kollektive Identifikationsmöglichkeit ist nicht einfach da, sondern muss aktiv hergestellt werden. Eine der großen Stärken des Sammelbands ist, dass er diese recht abstrakte These nicht nur aufstellt, sondern die Entstehung von Erinnerungsorten anhand zahlreicher Beispiele nachzeichnet. Richard Hufschmied etwa legt in seinem Beitrag zum Juliputschgedenken der Nationalsozialisten detailliert dar, wie diese ihre Ideologie ab 1938 in die Stadt Wien einschrieben und den gescheiterten Umsturzversuch vom Juli 1934 zum Identifikationsmoment inszenierten.

Durch Gedenkpraktiken – wie das Aufstellen von temporären und dauerhaften Denkmälern, das Anbringen von Gedenktafeln, Straßenumbenennungen und Gedenkmärschen und Feiern – wurde das Juliputschgedenken zum nationalsozialistischen Erinnerungsort. Insbesondere im Zweiten Weltkrieg fungierten die Gedenkveranstaltungen als gemeinschaftsstiftende Kontinuität des nationalsozialistischen Kampfes – die Vergangenheit wurde als zukunftsweisend erinnert.

Handeln als Notwendigkeit

So eindrücklich Hufschmieds Beitrag zeigt, wie Erinnerungsorte hergestellt werden, so deutlich zeigt er auch, dass Erinnerung – wenn sie nicht stetig aktiviert wird – aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwindet. Dass im Nachkriegsösterreich die eigene NS-Vergangenheit stark verdrängt und nicht aktiv und kritisch erinnert wurde, zeigt sich auch im Umgang mit den materiellen Überresten des nationalsozialistischen Juliputschgedenkens: Statt einer differenzierten Musealisierung oder der bewussten Zerstörung wurden Teile des abgetragenen Mahnmals für die „Julikämpfer“ als Unterkonstruktion für das Lagern von Holz oder den Straßenbau verwendet.

Nur durch den persönlichen Einsatz eines Privatsammlers wurden die Überreste in den 1980er Jahren vor ihrer endgültigen Entsorgung „gerettet“ und in das Wiener Kriminalmuseum und das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) überführt: Einrichtungen, die bis dato wenig für ihre kritisch-kontextualisierenden Ausstellungsinszenierungen bekannt sind und im Fall des HGM auch öffentlich dafür kritisiert wurden. Museen haben zwar das Potenzial, die Vorstellungen von Vergangenheit zu prägen, festzuschreiben und affirmativ wirkmächtig zu machen. Der Umgang mit dem Juliputsch-Mahnmal zeigt jedoch, dass dieses nicht automatisch ausgeschöpft werden muss.

Erinnerung ist menschengemacht

Zentrale Aussage des Sammelbands ist also, dass Erinnerungsorte „genau wie die Demokratie, […] Menschen und Institutionen [brauchen], die sich ihrer annehmen“ (S. 49). Erinnerung ist menschengemacht und kann sowohl für revisionistische, menschenfeindliche Geschichtsbilder und Identifikationsmomente in Diktaturen oder illiberalen Demokratien genutzt werden als auch für eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte und demokratische Sinnstiftungen in vielfältigen Gesellschaften.

Was Denkmäler (nicht) zeigen

Wenngleich die Autor:innen des Sammelbands nicht ausschließlich real existierende Erinnerungsorte hinsichtlich ihrer Gedächtnisfunktion analysieren (zum Beispiel Gerald Lamprecht in seinem Text zur Digitalen Erinnerungslandschaft Österreich), sticht doch die Auseinandersetzung mit einer besonders gängigen Form des Erinnerns hervor: dem Denkmal. So zeigt Dieter A. Binder, wie multifunktional in Denkmälern erinnerte Personen durch verschiedene Ideologien genutzt werden können. So galt der am Grazer Hauptplatz in Bronze gegossene Erzherzog Johann für das katholisch-konservative Bürgertum im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als „Integrationsfigur für die zweisprachige Bevölkerung“, im Nationalsozialismus als „kluger Wegbereiter des deutschen Einheitsgedanken“ und nach 1945 als „Garant der österreichischen Interessen“. Moritz Czásky hingegen arbeitet mit seiner Analyse des Abwesenden im Budapester Milleniumsdenkmal heraus, dass sich auch immer ein Blick auf das, was Denkmäler nicht zeigen, lohnt. Denn was öffentlich nicht erinnert wird, gibt meist ebenso viel Auskunft über die Werte einer Gesellschaft, wie umgekehrt.

Wie zeigen?

Ein weiterer Fokus des Bandes ist die Frage, wie Erinnerungskultur allgemein und Denkmäler im Besonderen der Tatsache gerecht werden können, dass Erinnern eine dynamische Praxis ist. Aleida Assmann konstatiert der deutschen Erinnerungskultur, dass diese sich schon „von der festgefügten heroischen Form verabschiedet“ hätte. Sie sei schon „ganz neue Wege gegangen in Richtung unsichtbare oder unfertige Denkmäler, die in Aktivitäten eingebettet sind, Handlungen auslösen und Folgen haben“.

Bewegliche Denkmäler

Dass Assmanns Beitrag überzeugt, liegt vor allem an der Besonderheit ihres Analysegegenstands, dem Denkmal der grauen Busse für die Opfer der NS-Krankenmorde in Weißenau. Das Denkmal besteht aus einem abstrakt geformten statischen Teil. Der zweite Teil des Denkmals ist tatsächlich beweglich und wird als mobiles Denkmal an unterschiedlichen Tatorten der Aktion T4 Deutschland aufgestellt. Eine begleitende Ausstellung informiert über die Krankenmorde der Nazis, wodurch die Erinnerung an deren Opfer und eine Auseinandersetzung mit den Verbrechen stetig aktiviert wird.

Traditionelle Formen

Der Sammelband konfrontiert aber auch mit den Unzulänglichkeiten der – nicht nur von Assmann vielfach gelobten – unsichtbaren und unfertigen Denkmälern. Es gibt etwa in den Beiträgen von Ina Markova, Klaus Taschwer, Stefan Benedik oder Dirk Rupnow zahlreiche Beispiele, dass die traditionelle, „statische“ Sprache der Erinnerung keineswegs an – durchaus mehrdeutigen – Einfluss verloren hat.

Gegen die „monumental-männliche Dominanz“

Auch das Urteil von Tanja Schult zum Status quo der materiellen Formen von Erinnerungskultur fällt ambivalenter aus als jenes von Assmann: Auf einer persönlichen „Denkmalsuche“ wird sie bei FÜR JOHANNA, einem Denkmal für die Feministin und SPÖ-Politikerin Johanna Dohnal, vor Probleme gestellt: Das dezentrale Erinnerungszeichen besteht aus 23 Birken, die mit einer Inschrift versehen jeweils in einem nach einem Mann benannten Park in den 23 Wiener Bezirken gepflanzt wurden. Wegen ihrer anti-heroischen Bildsprache springen die Birken aber nicht ins Auge und sind zum Teil für Schult nicht auffindbar.

Kritisch, aber auch schmunzelnd bringt Schult das Dilemma des zeitgenössischen Denkmals im Vergleich zur traditionellen Statue auf einem Sockel auf den Punkt: „Was kann [es] gegen […] monumental-männliche Dominanz bewirken? Braucht es da nicht doch mal ein weibliches Pendant? Aber welche nackten Jünglinge sollten Dohnals Errungenschaften versinnbildlichen?“

Eine Generationenfrage?

Während Schults Urteil abschließend versöhnlich ausfällt – die Teenager-Tochter ihrer Bekannten versteht das subversive Konzept des dezentralen Dohnal-Denkmals sofort – geht Wolfgang Müller-Funk weiter: Er schließt mit der Conclusio, dass „primäre Medien eines narrativ verstandenen kulturellen und politischen Erinnerns […] nicht Monumente [sind], die als Merkzeichen funktionieren und übrigens stets narrativer Kommentare und Erklärungen bedürfen, sondern Literatur, Film und narrative bildende Kunst“. Inwiefern seine Interpretation des Romans „Der Aufgang“ des belgischen Autors Stefan Hertmans als Erinnerungsort allerdings wirklich die sinnstiftenden und verbindenden Qualitäten von Erinnerung einlöst, bleibt fraglich.

Ambivalent, gestaltbar und persönlich

Was der Sammelband umso klarer zeigt, sind die unterschiedlichen Zugänge zu und die Ambivalenz von Erinnerungsorten. Den Autor:innen ist die Komplexität der Orte bewusst, die sie beleuchten und das macht Lust auf mehr. Außerdem wird verdeutlicht, dass Geschichte und Erinnerung sowie die Auseinandersetzung damit immer auch eine emotionale Komponente und einen individuellen Zugang hat. Das überträgt sich auch auf die Leser:innen: Man möchte weiterlesen und mehr erfahren – der Inhalt wird dem Titel „Erinnerungsorte weiterdenken“ also absolut gerecht.

Der 507 Seiten umfassende Band „ErinnerungsORTE weiter denken. In memoriam Heidemarie Uhl“ (Hg. von Richard Hufschmied, Karin Liebhart, Dirk Rupnow und Monika Sommer) ist 2023 im Böhlau Verlag erschienen.

Literatur und Quellen:

In diesem Beitrag erwähnte Aufsätze aus „ErinnerungsORTE weiter denken“:

Richard Hufschmied: Nationalsozialistische Rituale und Erinnerungszeichen für „Julikämpfer“ im „Reichsgau Wien“, S. 29–43.

Tanja Schult: Denkmalsuche, S. 45–56.

Oliver Marchart: Denkmalstürze. Einige Anmerkungen zu den aktuellen Kämpfen um Erinnerung, S. 113–119.

Dirk Rupnow: Lueger ohne Ende – Zu einer schrägen Debatte, S. 141–147.

Helmut Wohnout: Das „Mahnmal gegen Krieg und Faschismus“ auf dem Areal des

ehemaligen Philipphofes, S. 157–165.

Klaus Taschwer: Die Biologische Versuchsanstalt im Prater, S. 179–186.

Martha Keil: Der jüdische Friedhof Wien-Währing, S. 199–207.

Stefan Benedik: Das Denkmal für NS-Opfer von Oberwart/Felsőőr/Erba, S. 245–254.

Dieter A. Binder: Graz. Das Erzherzog-Johann-Denkmal oder das Grazer deutschliberale

Bürgertum setzt sich ein Denkmal und nutzt dafür einen Habsburger, S. 289–297.

Gerald Lamprecht: Die Digitale Erinnerungslandschaft Österreich. Ein digitaler Erinnerungsraum, S. 361–371.

Aleida Assmann: Das bewegliche Denkmal der grauen Busse, S. 375–383.

Moritz Csáky: Das Millenniumsdenkmal am Budapester Heldenplatz (Hősök tere).

Erinnerte oder verdrängte Vergangenheit?, S. 409–417.

Wolfgang Müller-Funk: Vom Gedächtnisort zum Chronotopos des Erinnerns. Am Beispiel von Stefan Hertmans’ De opgang (Der Aufgang), S. 459–467.

Zum Konzept der Erinnerungsorte und Pierre Nora:

Das siebenteilige Werk „Les Lieux de mémoire“ wurde zwischen 1984 und 1992 von Pierre Nora herausgegeben und unter Mitwirkung zahlreicher Autor:innen verfasst. Erste Auszüge erschienen 1990 unter dem Titel „Zwischen Geschichte und Gedächtnis“ erstmals auf Deutsch.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare