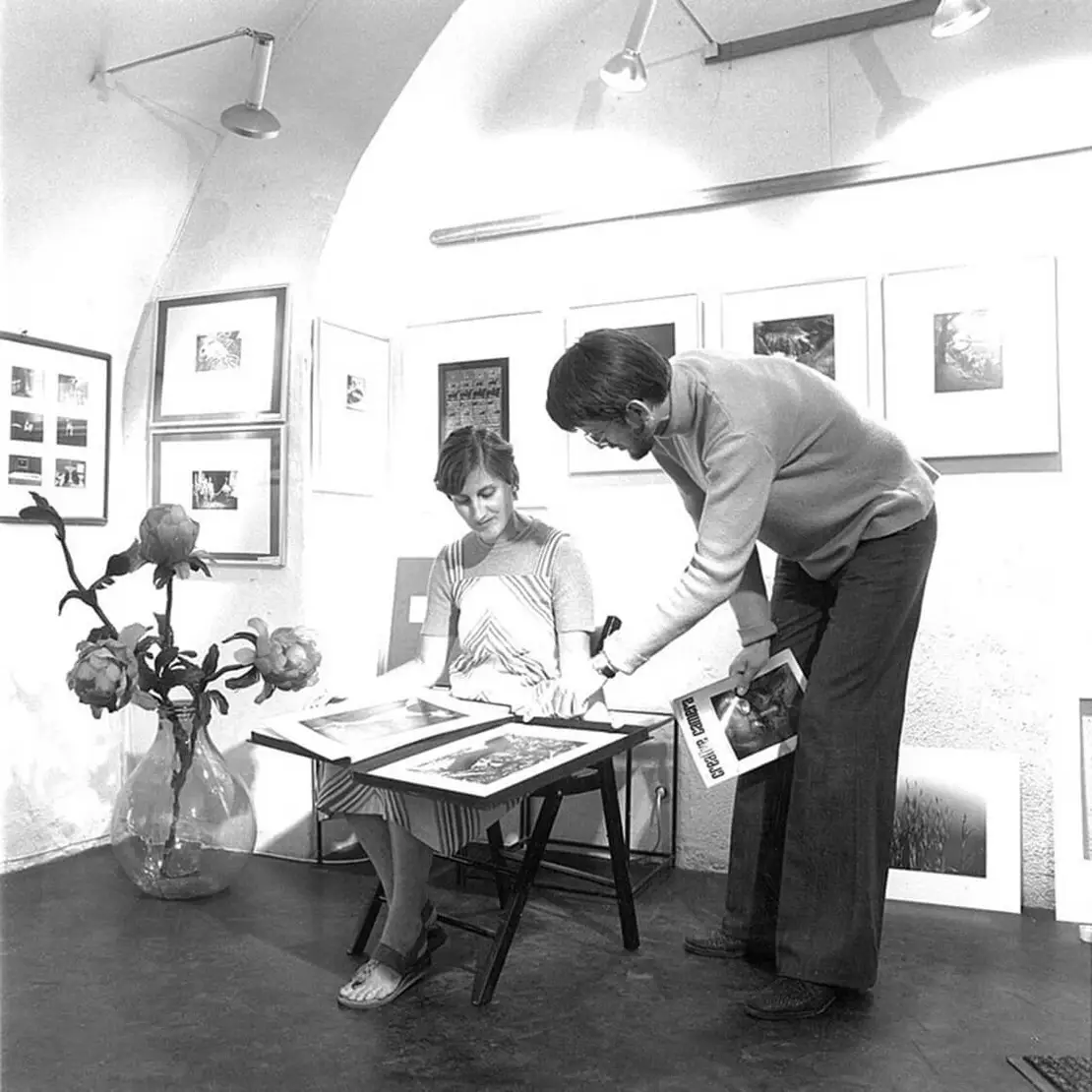

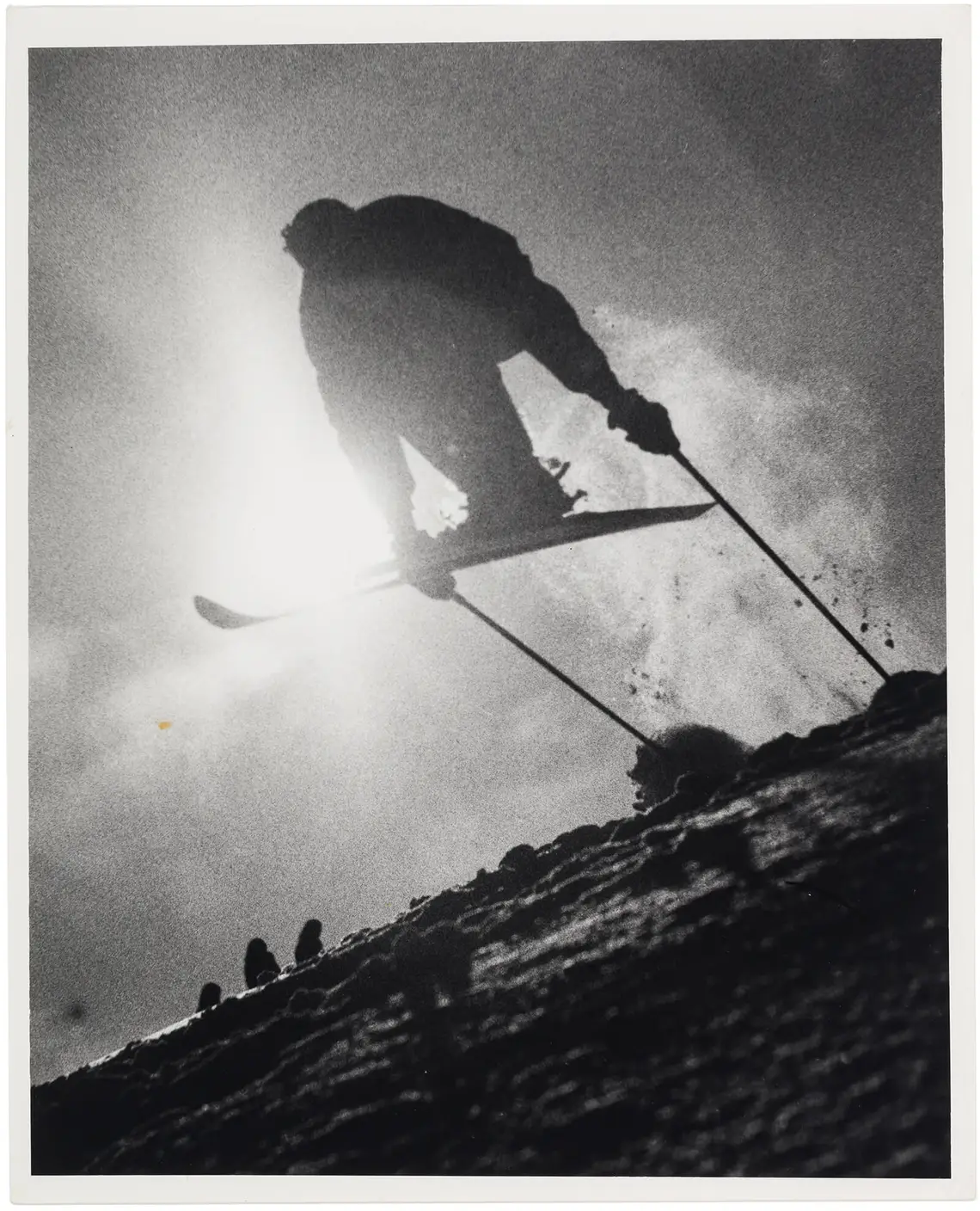

Werner H. Mraz, Galerie „Die Brücke“ Innenansicht, 1970

Hauptinhalt

Wiens erste Fotogalerie

Ein Glücksfall und eine Liebesgeschichte

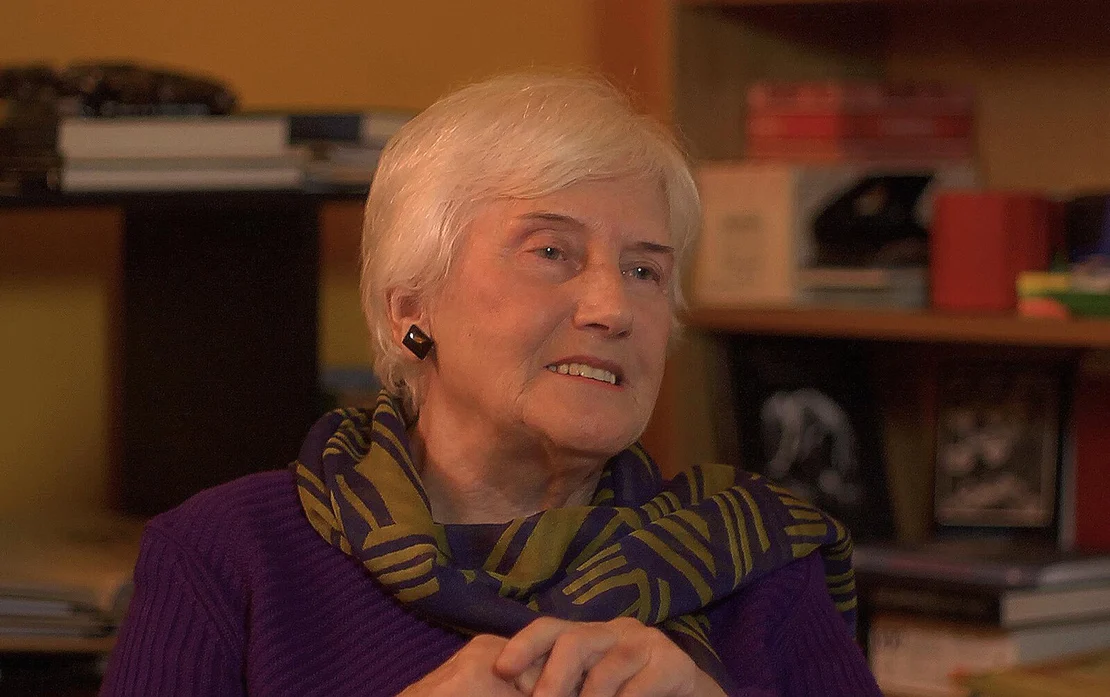

Frau Auer, woher kam ihr Interesse an der Fotografie? Und wie kam es zur Gründung der ersten Fotogalerie in Wien?

Ganz banal, es war eine Liebesgeschichte. Ich hatte den Fotografen Werner Mraz 1963 kennengelernt. Er war damals Informatikstudent auf der Technischen Universität Wien und er hat sich sehr für Fotografie interessiert und mich mit dem Fotografie-Virus infiziert. Er ist dann 1968 nach Düsseldorf gegangen und hat dort als Fotoredakteur gearbeitet und ich blieb alleine in Wien zurück. Da habe ich mir gedacht, ich muss mir was überlegen. Und da Werner sich doch für schöne Fotografien interessiert, habe ich die Idee geboren, machen wir doch eine Galerie zusammen. Ich hatte kein Vorwissen welche Galerien es noch gab, außer ein paar in den USA. Es gab hier in Wien ja nicht viel. Und wirklich, ich hatte es geschafft, nach sechs Wochen kam Werner wieder zurück. Und damit begannen aber auch die Herausforderungen: Wir brauchten ein Lokal, Geld ... Wir beide hatten ja keines gehabt, also habe ich mit einer Zigarettenstange unterm Arm – wir wollten natürlich ein Lokal in der Innenstadt – die Hausmeister im ersten Bezirk abgeklappert. Dann haben wir eine Galeriemöglichkeit in der Bäckerstraße gefunden, und es war ein großes Glück, dass ich auf den Architekten und Künstler Peter Pertz gestoßen bin. Der war sofort begeistert von der Idee, und nachdem wir ja kein Geld hatten, habe ich ihn bekniet die Miete so niedrig wie möglich anzusetzen und da haben wir das Lokal um damals 100 Schilling bekommen, aber mit der Auflage, dass auch er ausstellen kann, wozu es aber nie gekommen ist. Alles in allem war es ein Glücksfall – und eine Liebesgeschichte.

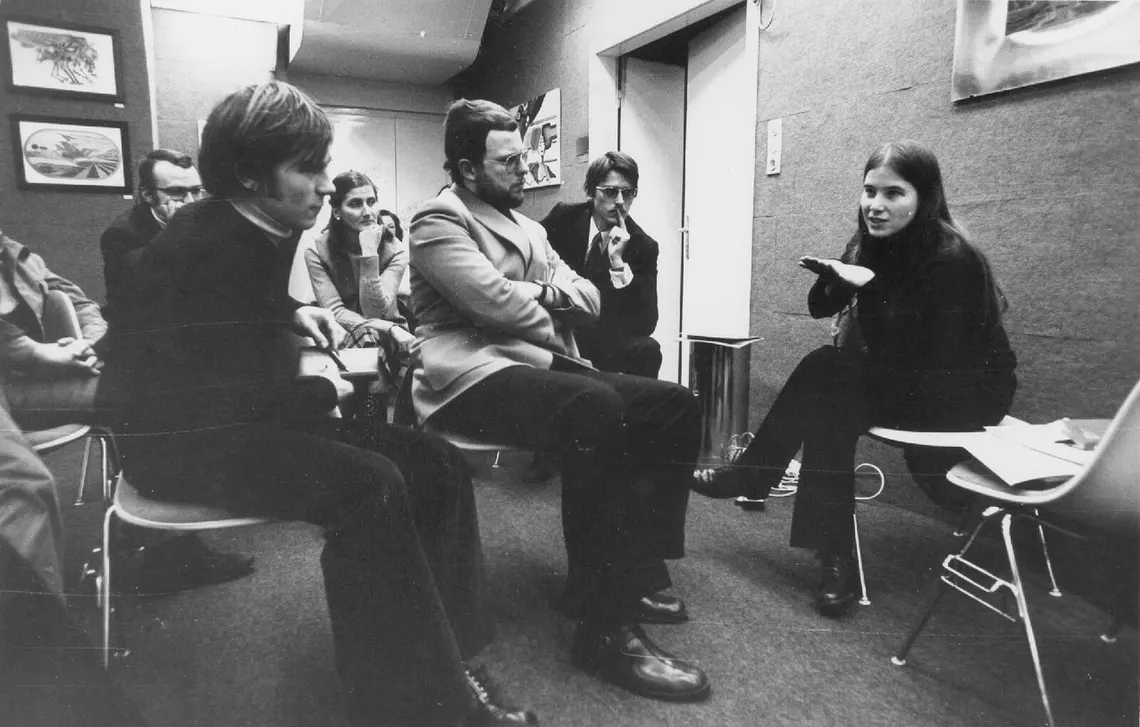

Die Fotoszene in den 1970ern in Österreich war ja durchaus überschaubar. Mit der Galerie „Die Brücke“ waren sie absolute Pioniere auf dem Feld der künstlerischen Fotografie. Wie kann man sich die Fotoszene der 1970er in Wien vorstellen und wie kam es zu dieser Entscheidung, eine Galerie mit dem Schwerpunkt Fotografien zu etablieren?

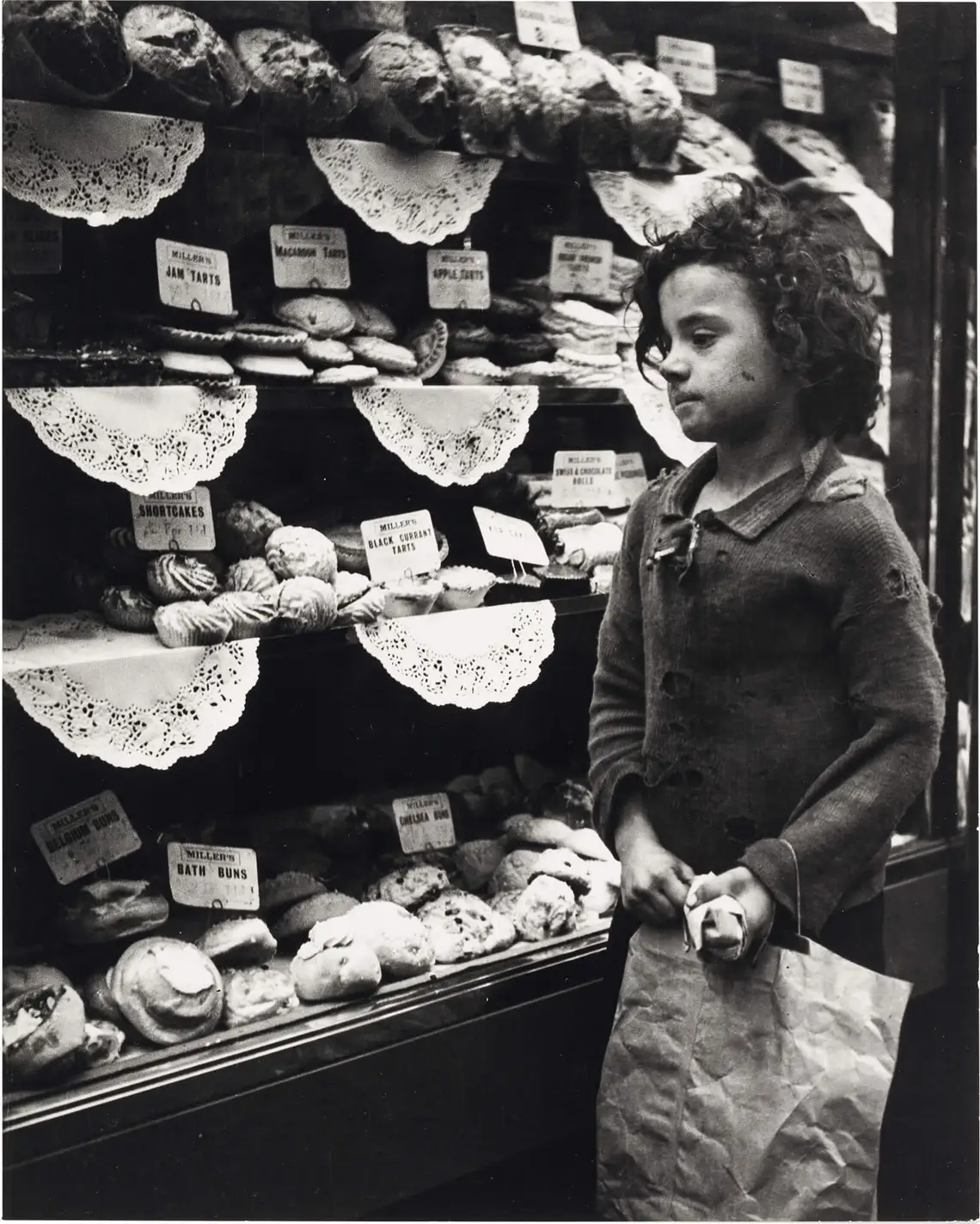

Das kann man laut sagen, dass wir hier Pionierarbeit geleistet haben. Die Fotoszene bestand damals aus sehr vielen Amateur:innen, die alle in die Galerie gekommen sind und gefragt haben: Wie macht man das? Wie macht man jenes? Wie funktioniert das? … Es waren viele gute Leute darunter, aber sie hatten Großteils keine Ahnung über die Geschichte der Fotografie, von Talbot und den Anfängen beispielsweise. Daher haben wir uns auch entschieden, nicht nur Ausstellungen zur zeitgenössischen Fotografie zu organisieren, sondern auch fotohistorische und fototheoretische Betrachtungen in die Galeriearbeit miteinzubauen. Auch waren die Wiener Fotograf:innen sehr zögerlich, ihre Arbeiten in einer Galerie zum Verkauf anzubieten. Alles in allen war das für uns zu Beginn, im ersten halben Jahr, sehr schwierig und sehr deprimierend.

Sie hatten aber auch sehr viele internationale Kontakte aufgebaut.

Ich habe zuvor eine Zeitlang in Paris gelebt und hatte dort noch Kontakte. Da bin ich dann hingefahren und habe von jemanden, ich kann mich nicht mehr genau erinnern von wem, eine Liste mit Fotograf:innen bekommen und habe versucht diese einzeln abzuklappern. So habe ich auch mein Glück beim damals schon bekannten amerikanischen Fotografen William Klein versucht. Das war eine aufregende Geschichte. Da gibt es die Rue Mouffetard, wo er sein Atelier hatte. Wie immer hatte ich kein Geld und bin dorthin zu Fuß gegangen, und zuvor habe ich mich natürlich angekündigt. Nach langem Marsch bin ich also angekommen und dort stand alles offen, niemand war zu sehen, es war scheinbar niemand da. Ich ging also rein und habe nach ihm gerufen und gedacht, da wird schon wer kommen und so war es dann auch. Klein war überrascht mich zu sehen und hat gefragt was ich hier mache und was ich mir überhaupt erlaube! Und so habe ich ihm versucht darzulegen was uns vorschwebt. Eine Fotoausstellung, dass wir eine Fotogalerie haben und was wir so planen. Er war total dagegen und meinte, er könne auch so seine Bilder verkaufen und er brauche uns nicht. Das war also eine totale Absage.

Anders verhalten hat es sich mit Jeanloup Sieff, der hatte am Montmartre ein sehr großes, elegantes Atelier und da bin ich hingegangen, ich war natürlich wieder angemeldet. Ich habe geläutet und auf einmal höre ich von drinnen den Wiener Walzer, mit dem er mich empfangen hat. Er wollte mit uns eine Ausstellung machen, aber dann kamen die Bedingungen. Und die Bedingungen konnten wir ihm nicht erfüllen. Wir hätten ihm mindestens fünf Bilder abkaufen sollen, aber fünf Bilder waren damals recht teuer und das konnten wir uns nicht leisten. Ein paar Jahre später wäre das kein Problem gewesen. Also ist auch dieses Arrangement wieder geplatzt. Die Anfänge waren wirklich schwierig.

Dann bin ich dem Jean-Pierre Sudre begegnet und das war eine ganz wichtige Bekanntschaft. Er war ursprünglich Lehrer und hat sich auch als Fotograf mit historischen Fototechniken auseinandergesetzt. Und er hat mich praktisch an einem halben Nachmittag mit einem Schnellkurs in die Geschichte der Fotografie eingeführt. Von Talbot über Nadar bis hin zur Neuen Sachlichkeit sind hunderte von Namen gefallen. Sudre war für mich ein wesentlicher Meilenstein, um zu einem gewissen Verständnis für Fotografie zu kommen.

In Ihrem ersten Katalog der Galerie „Die Brücke“ von 1973 sind auch einige aus den USA stammende Fotograf:innen vertreten, woher kommt der Schwerpunkt auf die US-amerikanische Fotografie zu dieser Zeit? Wie kann man sich den damaligen Austausch zwischen der US-amerikanischen und der österreichischen Fotoszene vorstellen?

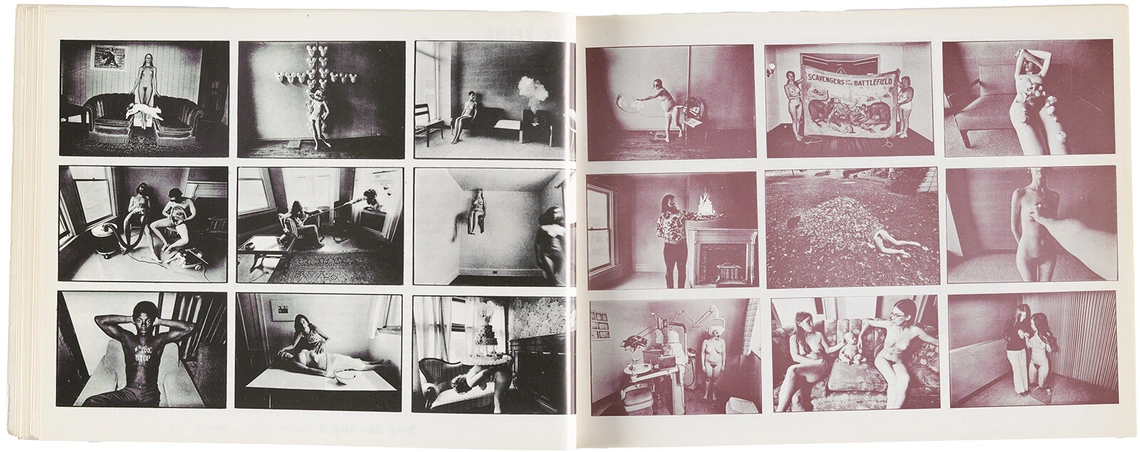

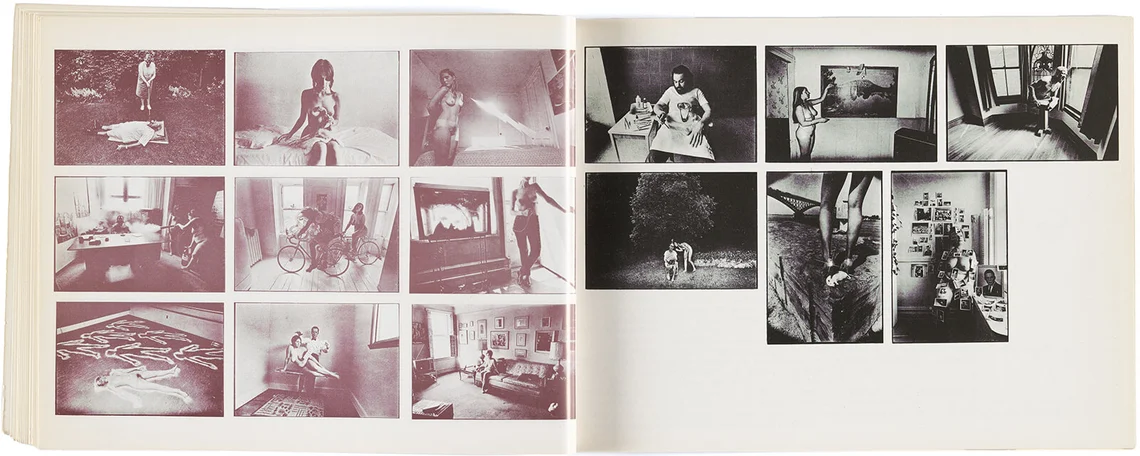

1971 waren wir auf der „photokina“ in Köln und haben dort Allan Porter, den langjährigen Chef der Zeitschrift „Camera“, kennengelernt. Ein halbes Jahr später trafen wir in Wien zufällig einen Amerikaner, an wen genau kann ich mich nicht mehr erinnern, der uns zirka zehn große Ausstellungsabzüge vom US-amerikanischen Fotografen Eduard S. Curtis für eine Ausstellung dagelassen hat. Wir haben sofort Allan Porter angerufen und ihn darüber informiert. Woraufhin er 1973 die Dezembernummer völlig umgeworfen hat und eine Sondernummer in „Camera“ ausschließlich dem Werk Eduard S. Curtis gewidmet hat. Darin hat Porter auch auf unsere Aktivitäten in Wien hingewiesen. Allan Porter war für uns generell sehr wichtig, weil er uns viele zeitgenössische US-amerikanische Fotografen vorgestellt hat, zum Beispiel Les Krims mit ihren kuriosen Sachen, die wir dann in unseren Katalog veröffentlichten. Wir haben sie auch ausgestellt, aber leider fast nichts verkauft. Nur der Fotograf Peter Dressler ist gekommen, der eine andere Sichtweise auf die Fotografie hatte, der hat zwei Bilder gekauft.

1971 haben sie eine Ausstellung mit Fotoarbeiten des Exil-Fotografen und Grafikers Herbert Bayer organisiert, die sehr erfolgreich war und die auch ein großes Echo in der Presse hatte. Kann diese Ausstellung als Startpunkt für ihr Interesses an Exilfotografie gesehen werden?

Es war ein reiner Zufall, dass wir in München die Agentur von Herbert Bayer entdeckt haben. Wir haben in der Folge dann Werke von ihm in unserer Galerie ausgestellt. Ich bin damals zur Vorbereitung in die Österreichische Nationalbibliothek gegangen und habe gefragt, bitte schauen sie nach was sie über Herbert Bayer haben, und da hat der Sachbearbeiter eine Karteikarte herausgenommen und dort stand: „Herbert Bayer, entarteter Künstler“ und sonst nichts. Und die letzte Eintragung war aus 1941. Das war schon sehr ernüchternd.

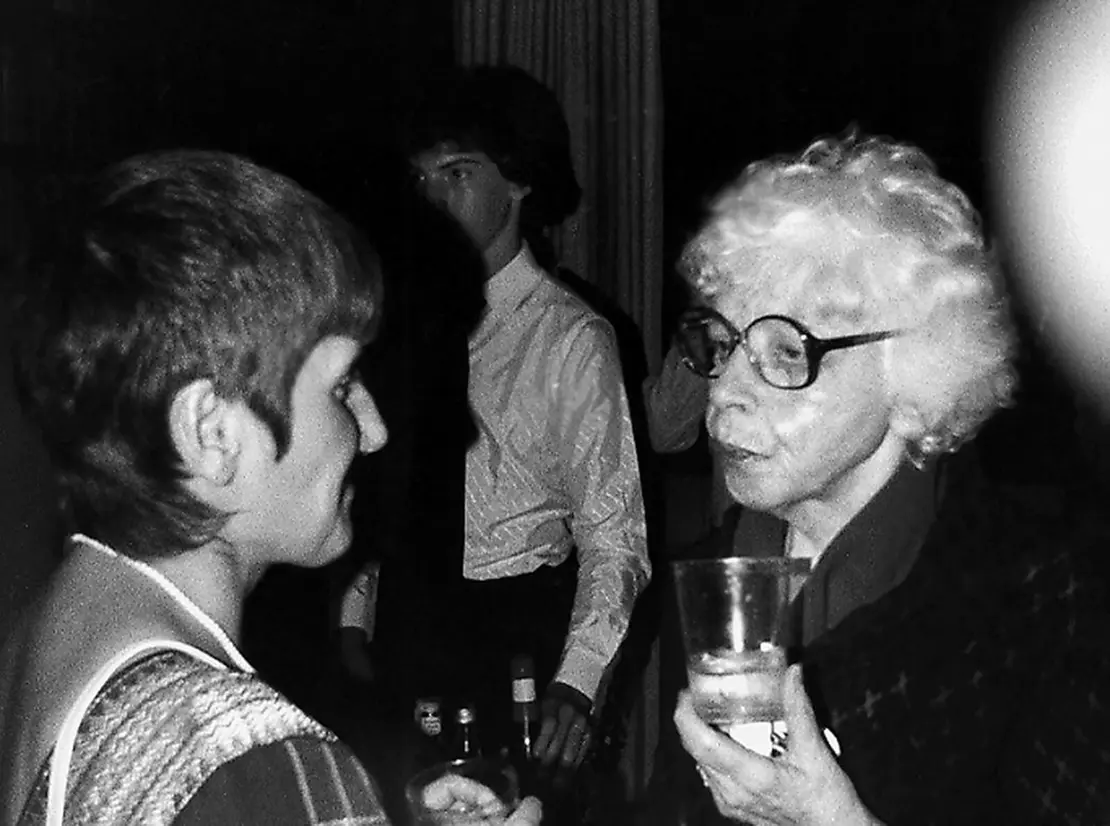

Aber mein wirkliches Interesse an Exilfotografie wurde erst später geweckt: 1982 kuratierte ich im Österreichischen Kulturinstitut in New York die Ausstellung „Austrian Photography Today“ – wir haben viele bekannte Leute eingeladen, so auch die 1938 in die USA emigrierte Fotografin Lisette Model, die während der Ausstellung zu mir gekommen ist und gefragt hat – in sehr netten Wienerisch: „Wieso werde ich in Österreich nicht ausgestellt?“. Worauf ich ihr versucht habe zu erklären, dass der Markt in Österreich noch sehr klein ist und dass das Interesse noch relativ gering ist. Auch der Chefkurator des Metropolitan Museums fragte mich, warum neben den zeitgenössischen jungen Fotograf:innen nicht auch diejenigen gezeigt werden, die in den USA im Exil leben und arbeiten? Das war eine entscheidende Frage! Ab diesem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich mit dem Thema Exilfotografie auseinanderzusetzen.

Wie sind sie bei Ihrer Recherche zur Exilfotografie vorgegangen? Haben Sie Unterstützung bekommen?

Ich bin mit der Recherche nicht so recht weitergekommen und dachte mir, dass ich in die USA fliegen müsste. Ich habe dann in Österreich im Ministerium einen Antrag gestellt, der abgelehnt wurde. So habe ich mich an meine Kontakte in New York gewandt und habe tatsächlich ein Stipendium bekommen. Es war das erste Stipendium für Fotografie welches vom Getty Museum verliehen wurde, und ich habe es für drei Monate bekommen. Da bin ich dann, das war im September 1991, zu Recherchezwecken in die USA geflogen. Inzwischen habe ich auch eine Liste mit Fotograf:innen erstellt, über die ich recherchieren wollte. Es war dann eine sehr, sehr intensive Zeit. Zuerst war ich in New York, dann in Kalifornien, Seattle und Washington. Und als ich in Kalifornien war, bekomme ich einen Anruf von der Fotografin Lisl Steiner, die von meiner Recherche zur Exilfotografie gehört hat. Sie hat mir angeboten, mich bei meinen Recherchen zu unterstützen und mir auch angeboten, jederzeit zu ihr nach New York zu kommen, um gemeinsam mit ihr zu den Exilfotograf:innen zu forschen. Das habe ich dann auch immer wieder gemacht und sie war auch immer so nett und hat mich des Öfteren durch New York kutschiert. Drei Monate sind ja eigentlich eine kurze Zeit und abgesehen von insgesamt 14 Tagen in Los Angeles war ich permanent auf Achse.

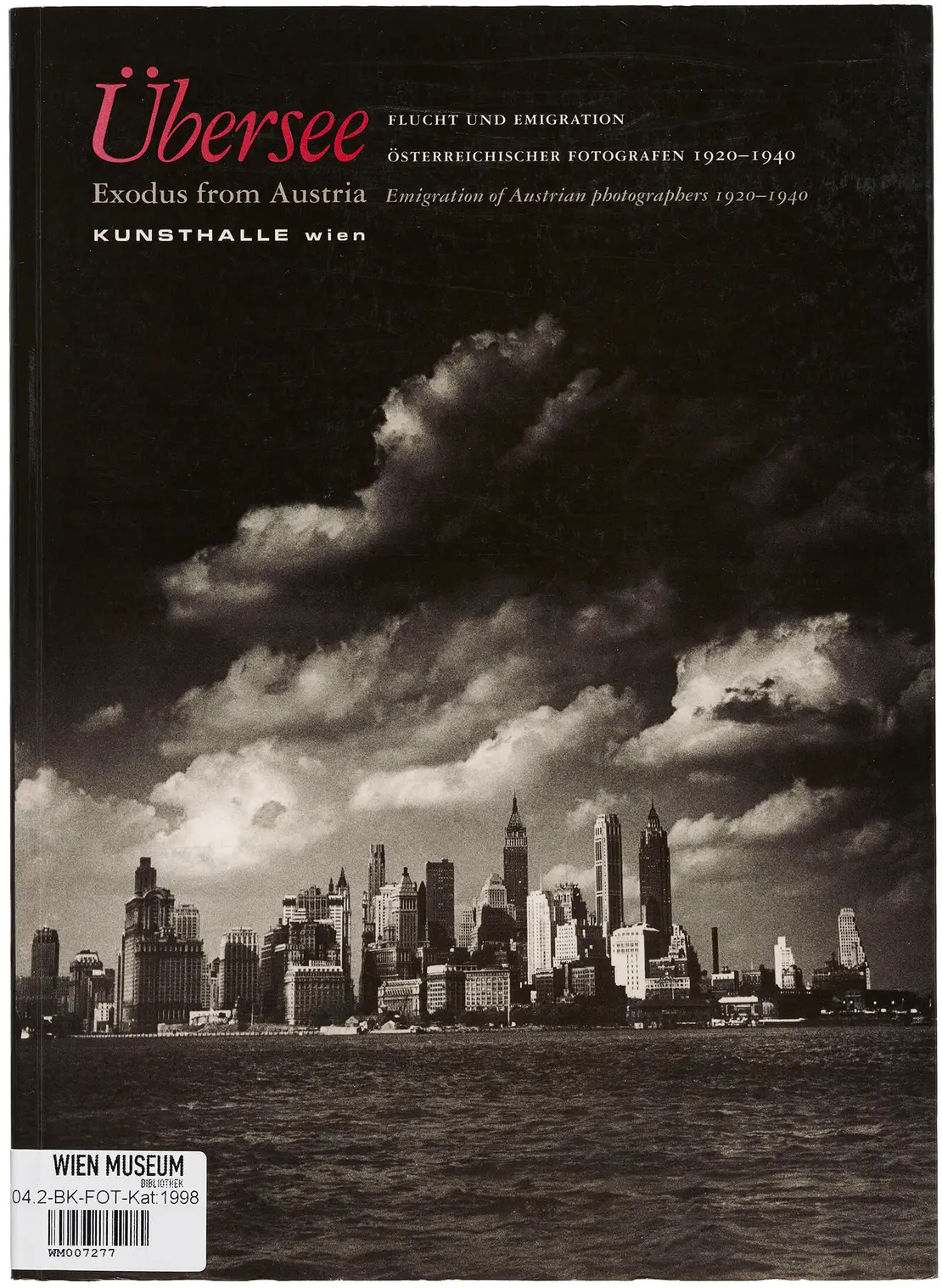

Ihre jahrelangen Recherchen mündeten dann 1997 in der bahnbrechenden Ausstellung „Übersee. Flucht und Emigration Österreichischer Fotografen 1920–1940“. Dafür haben sie das Leben von über 70 Fotograf:innen recherchiert.

Ich war dann ab 1992 wieder in Österreich und habe mich bemüht, Museen für eine Ausstellung über die Exil-Fotograf:innen zu begeistern, habe aber nur negatives Feedback und Absagen diesbezüglich bekommen. Dann bin ich zu Johannes Faber gegangen, damals hatte er seine Galerie noch in der Seilerstätte, und habe ihm gesagt, dass ich das Thema für mich gerne mit einer Ausstellung abschließen möchte. Er organisierte gerade eine Ausstellung in der Kunsthalle und hat sich angeboten, mit dem damaligen Kunsthalle-Direktor Gerald Matt zu sprechen. Und ich bin mit einer kleinen Mappe mit Fotografien zu ihm gegangen und das Gespräch hat keine 10 Minuten gedauert und er meinte „Frau Auer, das machen wir“.

Für die Ausstellung haben sie Arbeiten von über 70 Fotograf:innen recherchiert. Sie haben sich dann auch bemüht, die Fotografien in Museen unterzubringen, was ihnen auch gelungen ist. Heute haben wir im Wien Museum einen spannenden und umfangreichen Fotobestand an Exilfotografien, der über Ihre Bemühung in unsere Sammlung gelangt ist. Wie kam es dazu?

Die Ausstellung in der Kunsthalle war sehr erfolgreich. Sowohl die Presse als auch das Publikum waren begeistert. Sie war sehr gut besucht. Meine Idee war lange vor der Ausstellung, dass ein Bestand dieser Bilder von den verschiedenen Fotograf:innen in Wien bleiben sollte. Es war dann eigentlich wenig Überzeugung nötig, weil ja die Ausstellung samt Katalog vorhanden war, und so hat der damalige Wiener Kulturstadtrat Peter Marboe sich ziemlich schnell dafür begeistern lassen. Zusätzlich habe ich die ausgestellten Werke filmisch reproduzieren lassen und bin in die Graphische (Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt) gegangen, um die Fotografien in einem 17-minütigen Film dokumentieren zu lassen. Der Film wurde dann auch in den „Kunststücken“ im ORF gezeigt und ist heute noch im Internet zu sehen. Damals habe ich mir gedacht, die Ausstellung geht vorbei und der Katalog wird auch mal vergriffen sein. Das waren alles Hilfsmittel, um die Kulturabteilung der Stadt Wien zu überzeugen, die Fotos in die Sammlung des Historischen Museums der Stadt Wien (heute Wien Museum) zu übernehmen, was dann ja schlussendlich auch gelungen ist. Mir ging es aber beim Ankauf der Fotografien durch das Museum vor allem darum, dass die Fotograf:innen das Geld noch persönlich bekommen. Viele von ihnen waren ja schon in fortgeschrittenem Alter und haben teilweise in rechter Armut gelebt.

Ich habe in den alten Ankaufsakten einige Briefe gefunden, in denen sich die Fotograf:innen oder deren Verwandte sehr positiv zu den Ankäufen geäußert haben. Aber gab es auch andere Stimmen?

Prinzipiell waren alle sehr positiv und angenehm berührt. Eine Ausnahme war der Edmund Engelmann, der Fotograf von Sigmund Freuds Wohnung in der Berggasse. Er hat mich in seiner Wohnung in New York empfangen, aber hat mit mir nur Englisch gesprochen und war sehr zurückhaltend und wollte nicht so recht. Aber letztendlich hat er sich auch an dem Projekt beteiligt. Es hat eigentlich niemand abgelehnt und die meisten waren positiv berührt.

Abschließend: Würden Sie für sich in Anspruch nehmen, dass Sie als Pionierin erfolgreich waren und sich Fotografie als eigenständige Kunstform in Österreich etabliert hat?

Ja, das finde ich schon. Um noch einmal auf die Galerie „die Brücke“ zurück zu kommen, die war ja gemeinsam mit dem Forum Stadtpark in Graz und dem Fotohof in Salzburg die wichtigste Institution für Fotografie, damit diese als Kunstgattung in Österreich etabliert werden konnte. Wir haben nachhaltig erreicht, dass die Fotografie ihre Anerkennung und ihren Platz in der Kunst bekommen hat.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

ganz toller Beitrag,

vielen Dank

elfriede forte.