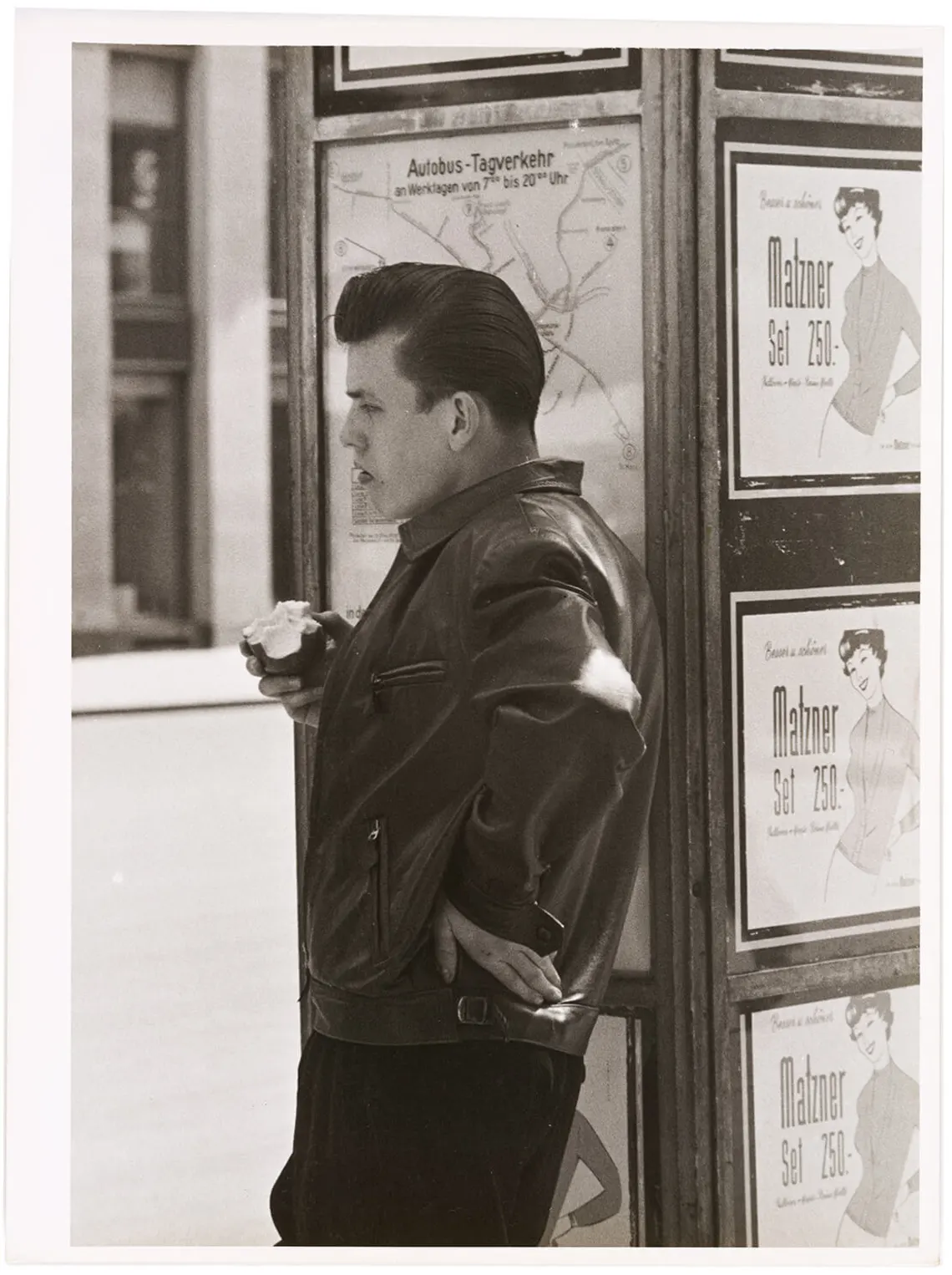

Heinrich Steinfest: Motiv aus dem Wiener Volksleben (Zuschauerinnen beim Pferderennen), 1956, Wien Museum

Hauptinhalt

Der Fotograf Heinrich Steinfest

Frühe Meisterschaft, späte Anerkennung

Der Schriftsteller Heinrich Steinfest wurde nicht nur als Romancier und Verfasser von Kriminalromanen rund um den Wiener Privatdetektiv Markus Cheng bekannt, sondern gilt in Deutschland auch als einer der prominentesten Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21. Steinfest wurde in Australien geboren, wuchs in Wien auf und lebte hier bis in die späten 90er Jahre, ehe er nach Baden-Württemberg übersiedelte. Sein Vater Heinrich Steinfest (1935 - 2009) begann in den 1950er Jahren zu fotografieren, 1956 kamen über 50 seiner Aufnahmen von Wiener Straßenszenen in die Sammlung des damaligen Historischen Museums der Stadt Wien (heute: Wien Museum). Zum Interview trafen wir den Schriftsteller im Garten des Hauses von Steinfests Mutter Herta in Wien-Liesing.

Googelt man nach dem Namen „Heinrich Steinfest“, findet man de facto nur Einträge zu Ihnen. Über einen Fotografen mit diesem Namen ist nichts herauszufinden. Können Sie uns helfen, diese Leerstelle mit biografischen Informationen etwas zu füllen?

Sehen Sie, so ist das, wenn man in einer Zeit aktiv war, als es das Internet nicht gab, darin man seine Spuren legen und sich verewigen konnte. Und diese Spuren nicht etwa in Ausstellungskatalogen und einer medialen Öffentlichkeit Platz fanden.

Nachdem jüngst ein Foto meines Vaters als Ankündigung für die kommende Ausstellung in einigen Zeitungen zu sehen war, hat jemand zu mir gesagt, ach was, fotografiert hast du also auch, noch dazu fünf Jahre vor deiner Geburt. Soviel zur Ironie.

Mein Vater kam 1935 in Wien auf die Welt, wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und erlebte als Jugendlicher das Nachkriegswien, das seinen frühen fotografischen Blick geprägt hat. In der Mitte der 50er Jahre war er im Fotogeschäft „Foto-City“ in der Kärntnerstraße beschäftigt, wo er auch meine Mutter kennenlernte, die dort als Lehrling begann.

In dieser Zeit entstanden die in der Sammlung des Museums befindlichen Schwarzweißfotografien des städtischen Milieus, etwa am Naschmarkt oder in den Fleischereibetrieben von St. Marx. 1960/61 sind meine Eltern dann nach Australien ausgewandert. Sie unwillig, er abenteuerlustig. Dort kam ich 1961 auf die Welt, ein Jahr später mein Bruder Michael Steinfest (1962 - 1985). Meine Eltern kehrten 1963 nach Wien zurück. Ende der 1960er Jahre begann dann die Karriere meines Vaters als Direktor in einem Unternehmen für Verpackungsmaschinen und Verpackungsmaterial. Fotografisch war er in der Folge vor allem – als Sporttaucher – im Bereich der Unterwasserfotografie tätig, wobei er, so erscheint es mir, hier durchaus Pionierarbeit geleistet hat. Zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang auch, dass er bereits als Siebzehnjähriger an einer der bekannten Mittelmeerexpeditionen von Rupert Riedl teilgenommen hat. Taucher, Fotograf, Kaufmann.

War Ihr Vater nach der Rückkehr aus Australien also Fotograf und Manager zugleich?

Ich muß da interpretieren. Familiengeschichte ist ja immer Interpretationsgeschichte, wie bei fast allem Geschehenen. Ich denke, als junger Mann dürfte mein Vater sehr engagiert den Plan verfolgt haben, ein anerkannter Fotograf zu werden. Doch dann trat ein Paradigmenwechsel ein, der sich biographisch erklären läßt. Dieses Bedürfnis, diese Notwendigkeit, dieser Drang, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Deshalb wurde er letztlich Manager und hat eine Karriere als Fotograf aufgegeben. Sein finanzieller Erfolg ermöglichte es ihm, einer seiner größten Leidenschaften nachzugehen: dem Reisen. Er hat ja die ganze Welt bereist. Und klar, wer reist, der fotografiert. Und das hat er nun wirklich getan. Aber in einem gänzlich anderen Stil.

So schuf er etwa auch hochpräzise Produktfotos von verpackten Waren, vor allem mit seiner geliebten Hasselblad. Zur gleichen Zeit entstanden ebenso Porträts. Bezeichnenderweise ähneln sich die Fotos: Es verbindet sie eine gewisse Kälte, eine hyperrealistische Distanz. Die exakte Wiedergabe war ihm wichtig, nicht zuletzt in seiner Unterwasserfotografie, die fast gänzlich der Meeresfauna gewidmet war. Auch seine unzähligen Reisefotos sehen aus … nun, sie erinnern an Kalenderbilder. Es sind die technisch perfekten Bilder eines Hobbyfotografen

Das klingt nach einer 180-Grad-Kehrtwendung nach den Anfangsjahren seiner Fotografie.

Ich hatte grad das Wort „Hobby“ erwähnt, eigentlich ein schreckliches, herabwürdigendes Wort. Aber was ich sagen wollte, ist, dass der Weg meines Vaters als Fotograf erstaunlicherweise ein umgekehrter war. Dass er nach meiner Anschauung seine Meisterwerke am Beginn schuf, wie ein Stabhochspringer, der gleich zu Anfang einen Rekord springt, es sich dann aber anders überlegt und von mal zu mal die Latte heruntersetzt.

Für mich sieht es so aus, dass seine frühen und seine späteren Fotos wie von zwei unterschiedlichen Personen gemacht wirken, was – wie ich meine – nicht nur den unterschiedlichen Zeiten und Techniken zu verdanken ist. Von der Vitalität der schwarzweißen Fünfzigerjahrebilder ist danach nichts mehr zu spüren. Die Welt wird farbig, erstarrt aber in einer gewissen Pose. Selbst die Fotos von verpacktem Fleisch suggerieren eine Pose.

Haben Sie als Kind und Jugendlicher die Fotografie Ihres Vaters mitbekommen?

Er hat, als wir noch kleiner waren, doch noch sehr schöne schwarzweiße Familienfotos gemacht, die sein Können beweisen, seinen Blick für den richtigen Moment. Nur, dass es diese Familie dann bald nicht mehr gab und sich meine Eltern trennten und ich in der Folge wenig von meinem Vater hatte. Letztlich habe ich meinen Vater selten gesehen und wenn, dann meist bei Feiern und Restaurantbesuchen, wo mir ehrlich gesagt das ständige Fotografieren auf die Nerven gegangen ist. Alle mussten ständig für Fotos posieren. Gewissermaßen auch die Speisen. Und bitte lächeln! Ich habe ihn immer als einen Mann der Wirtschaft erlebt, der eben auch fotografiert, aber nicht als den Künstler-Fotografen, der er in seiner frühen Zeit ganz sicher gewesen ist. Das ist freilich mein Blick, vielleicht auch der Blick eines enttäuschten Kindes.

Die frühen Fotos, die in der Sammlung des Wien Museums zu finden sind, bestehen in ihrer Qualität durchaus neben den Meisterwerken der Zeit, etwa von Franz Hubmann. Waren Sie sehr überrascht, als man Sie von Seiten des Museums aus Anlass der Ausstellung kontaktiert hat? Was empfinden Sie gegenüber diesen Fotos?

Begeisterung. Mein mir stets fremder Vater hat sie geschaffen. Diese Fotos aber vermitteln mir eine Nähe zu der Person, von der sie stammen. Mich fasziniert das Authentische der Darstellungen. Alltagsszenen ohne Posen, ohne dass die Dargestellten sich bewusst sind, dass sie fotografiert werden. Der Fotograf ist zwar da, aber man merkt ihn nicht. Diese Bilder vermitteln die Unmittelbarkeit eines Lebens, das sich dadurch auszeichnet, gleichzeitig schön und häßlich zu sein.

Laut meiner Mutter hat mein Vater zu diesen Zeit übrigens mit einer kleinen Rollex 6x6 und einer Minox-Kleinkamera gearbeitet – um jetzt was Technisches gesagt zu haben. Detektivisch.

Abgesehen von den knapp über 50 Aufnahmen in der Museumssammlung: Welche Aufnahmen existieren heute noch?

Die Fotos meines Vaters sind im Besitz seiner dritten Frau Martha, meiner Stiefmutter. Es sind unzählige, akribisch geordnete Aufnahmen, aber allesamt aus der späteren Zeit, also Produktfotos, Unterwasserfotografie, unzählige Fotos von seinen Reisen. Aus den 50er Jahren sind meines Wissens nur diejenigen Bilder aus dem Wien Museum vorhanden. Es gibt da also keinen weiteren Schatz, der zu heben ist. Vielleicht woanders. Jedenfalls ist ein kleiner Schatz im Museum aufbewahrt, der jetzt Aufmerksamkeit erhält. Es hätte ihn unglaublich stolz gemacht, zu wissen, dass seine Bilder in einer solchen Ausstellung gezeigt werden. Und ich freue mich – sozusagen stellvertretend – sehr für ihn, dass das jetzt passiert.

Ihr eigene Karriere als Schriftsteller ist gegensätzlich zum Leben Ihres Vaters gelaufen.

Ja, so ist das. War auch nicht ganz einfach. Ich habe mich eine ganze Weile mit Brotberufen abgeben müssen, auch einige Jahren in jener Verpackungsfirma gearbeitet, aber für mich war klar, dass sind eben Berufe fürs Brot und nach dem Brot kam dann irgendwann der Wein, also der erfreuliche Umstand, ganz von der Schriftstellerei leben zu können. Meinen bis dahin skeptischen Vater hat’s wohl auch gefreut, zugleich hatte ich mitunter das Gefühl einer gewissen Bitterkeit bei ihm, diesen Weg nicht gegangen zu sein.

In Ihren Büchern spielt das Thema Fotografie eine wesentliche Rolle. Im vergangenen Jahr erschien Ihre „Amsterdamer Novelle“, an deren Anfang ein Schnappschuss steht: Jemand scheint sich auf einem Foto in Amsterdam zu erkennen, obwohl er noch nie in Amsterdam war. Er begibt sich auf die Spuren der Aufnahme, daraus entwickelt sich ein Kriminalfall und zum Schluss muss der Protagonist die ihm zugedachte Rolle in der Aufnahme übernehmen, um diese zu vollenden. Was reizt Sie als Schriftsteller am Thema Fotografie?

Als ich noch bildender Künstler war – meine Zeit in Wien, mein Leben vor der Romanschreiberei – habe ich zwar kaum selbst fotografiert, aber gerne Fotografien – vor allem Zeitungsbilder, historische Fotos und Standfotos aus Filmen – als Vorlagen für meine Malereien verwendet. Das hat mich schon immer beschäftigt, was so ein Foto mit uns macht, ob es uns zu einer Wahrheit führt oder ob nicht eher wir unsere eigene Wahrheit, die des Betrachters, in das Bild hineinlegen und es dadurch verwandeln.

Als Schriftsteller bin ich doch sehr von der Rezeptionsästhetik überzeugt, das heißt: Jeder Leser und jede Leserin entwickelt andere Bilder im Kopf, auf die ich als Schriftsteller nur bedingt Einfluss habe. Ein Roman ist kein Lehrbuch. Sondern erzeugt durch eine erzählte Geschichte eine Geschichte im Kopf des Lesers.

Bei der Fotografie ist das noch verblüffender, denn mit jedem Betrachter verändert sich ein Foto ein Stückweit, obwohl die Fotografie doch etwas zutiefst Objektives besitzt. Wir sehen aber immer gern das, was wir sehen wollen. Vielleicht sogar etwas, was gar nicht zu sehen ist, aber praktisch potentiell im Foto steckt gleich etwas Unsichtbarem. Realität und die Interpretation von Realität. Und daher ist es – so wie bei meiner „Amsterdamer Novelle“ – nicht nur interessant, ein bestimmtes Foto zu betrachten, sondern auch etwas über den Betrachter des Fotos zu erfahren.

Der gehört einfach zu jedem Bild dazu. Was wäre das Bild ohne Betrachter? Würde es dann überhaupt existieren?

Hinweis: Einige Fotos von Heinrich Steinfest sind ab 19. Mai in der Ausstellung „Augenblick! Straßenfotografie in Wien“ im Wien Museum MUSA zu sehen. Ein Interview mit dem/der Kurator/in der Ausstellung gibt’s hier.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare