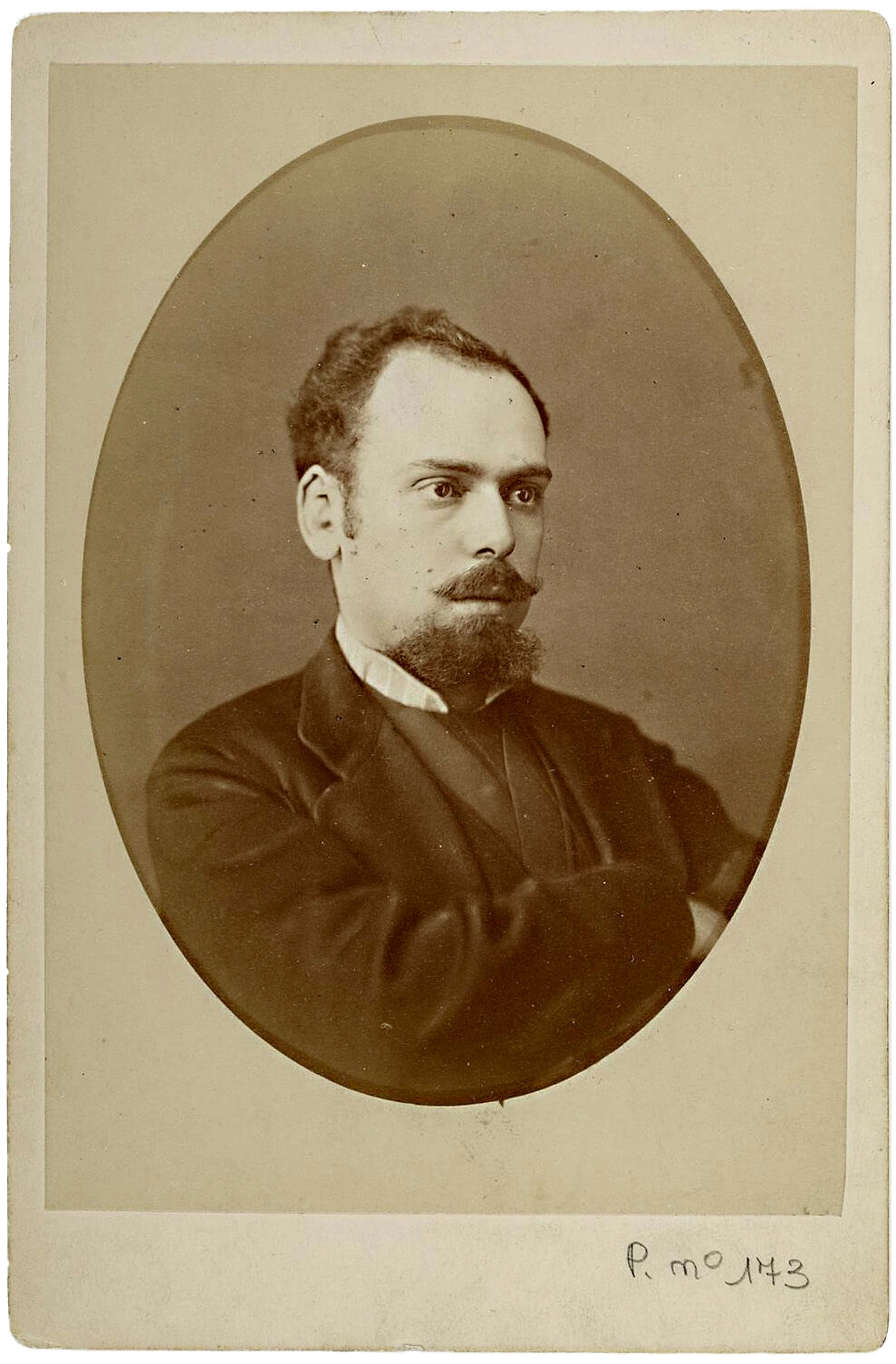

Gabriela Wiener, Foto (c) Daniel Mordzinski

Hauptinhalt

Gabriela Wiener über Charles Wiener

„Glamouröse Schandtaten“

Es ist ein aufwühlendes Buch. Ein autobiografisch-essayistischer Text, der im heutigen Pariser Musée du Quai Branly beginnt und im „Schwarzen Dorf“ des „Jardin d’Acclimatation“, einem „Menschenzoo“ des späten 19. Jahrhunderts endet. „Unentdeckt“ lautet der Titel des Romans über Charles Wiener, den die peruanische Journalistin und Schriftstellerin Gabriela Wiener bereits 2021 veröffentlicht hat (unter dem Titel „Huaco retrato“, was eine prähispanische Porträtkeramik bezeichnet), der es auf die Longlist des Booker Prize geschafft hat und nun auf Deutsch erschienen ist.

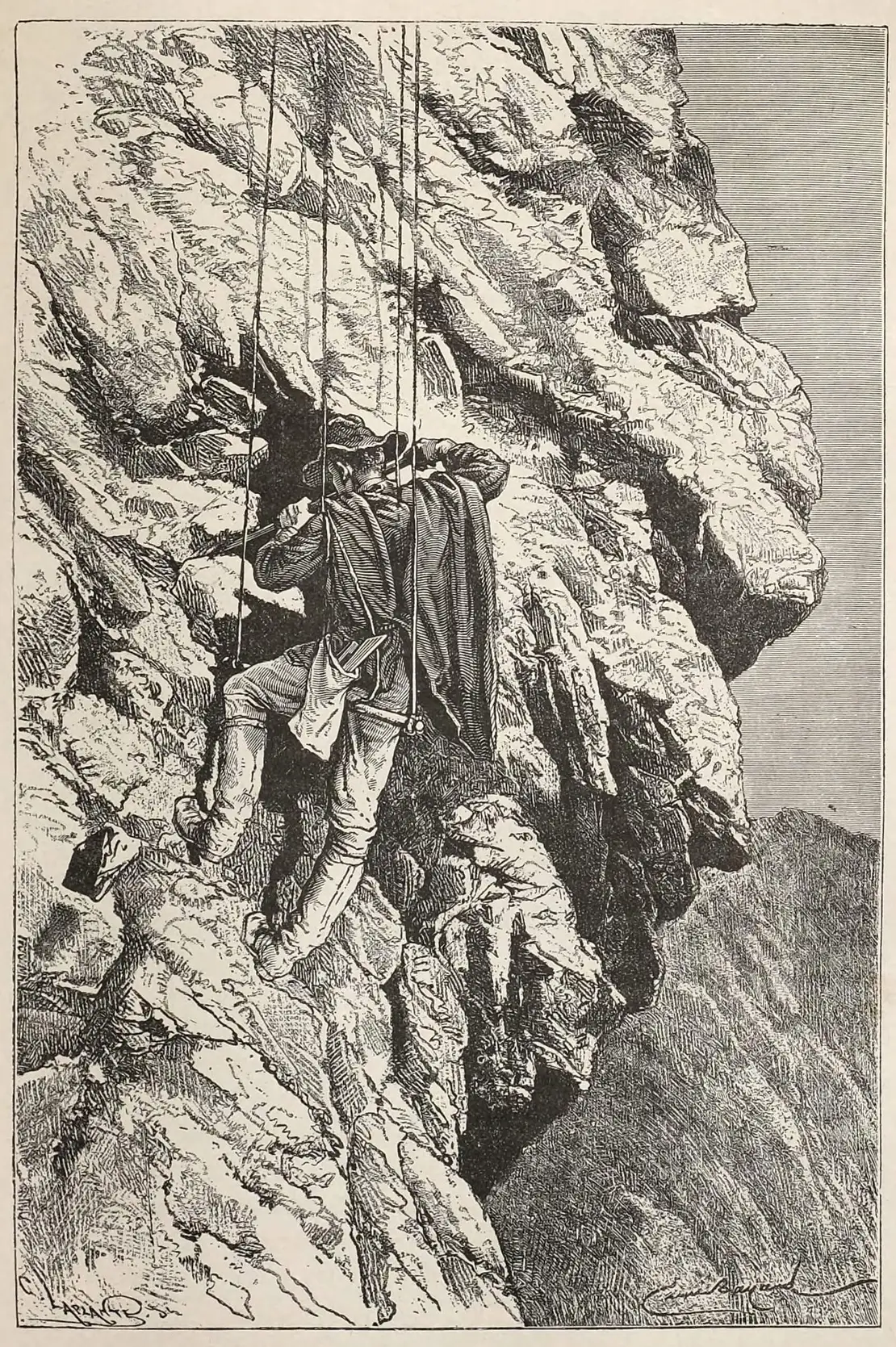

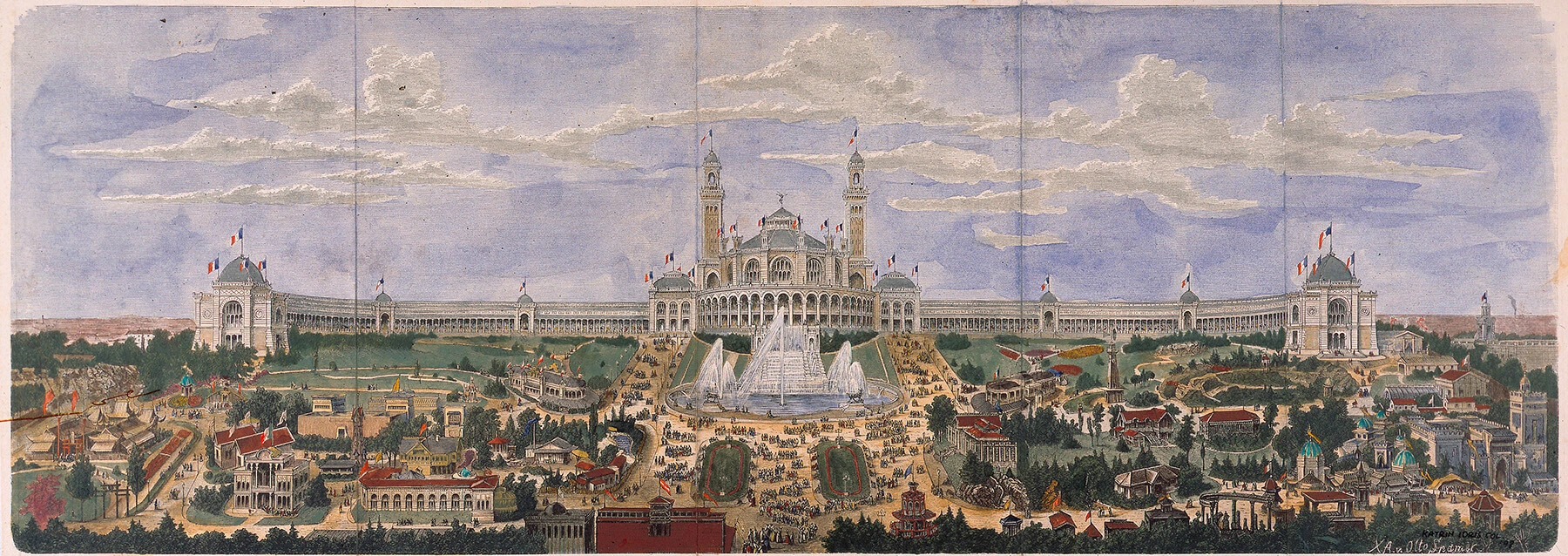

Charles Wiener wuchs in Wien-Landstraße auf und kam, nach dem Tod des Vaters, als Jugendlicher nach Paris. In den 1870er Jahren leitete er eine Expedition durch Peru und Bolivien und raffte mit kruden Methoden tausende Artefakte der indigenen Bevölkerung zusammen – für die Pariser Weltausstellung 1878 und die Museen der französischen Hauptstadt. Über 130 Objekte befinden sich auch in der Sammlung des Weltmuseum Wien.

Es ist keine Wahl-, sondern eine Qualverwandtschaft, um die das Buch kreist. „Ein paar Dinge weiß ich über ihn, mehr, als ich wissen wollte.“ Die Familienlegende besagt, dass Gabriela Wieners Ururgroßvater Charles Wiener ein „bescheidener Deutschlehrer“ gewesen sei, ehe er „über Nacht zu Indiana Jones“ wurde. „Trotz der Schattenseiten wurde die Legende des reisenden Vorfahren mit viel Pomp, aber nicht allzu viel Substanz von Generation zu Generation weitergegeben.“ Dass Wiener mit María Rodríguez, einer Frau aus der peruanischen Küstenstadt Trujillo, ein Kind gezeugt hat, erfüllt die peruanische Familie bis heute mit Stolz. Dass er bei der Geburt seines Sohnes Carlos bereits in Bolivien war und ihn niemals gesehen, geschweige denn offiziell als Kind angenommen hat, sorgt gleichzeitig für Scham. Die Familie flüchtet sich dazu in scherzhafte Formulierungen wie jener, dass es ein „Unfall mit Fahrerflucht“ gewesen sei. Was ist von der Ururgroßmutter bekannt, die von Charles Wiener geschwängert und dann verlassen wurde, fragt Gabriela Wiener. Fast gar nichts, schon gar kein Foto.

Die Beschäftigung mit dem ominösen Vorfahren und Forschungsreisenden wurde für Gabriela Wiener, die seit vielen Jahren in Spanien lebt, zum Auftrag, denn „ich bin von allen Wieners die am meisten Indigene“, außerdem arbeitet sie als Schriftstellerin wie er (dessen Publikationen wissenschaftlichen Kriterien allerdings nicht genügen). „Wollte ich mein eigenes Leben auf die gleiche Weise zusammenfassen, müsste ich neben meinem Status als heutige Migrantin aus einer ehemaligen Kolonie Spaniens auch das Bastardartige nennen, wozu mich die französisch-deutschen Expeditionen des 19. Jahrhunderts machen – ich bin zugleich Nachkommin des Wissenschaftlers und eines seiner archäologischen und anthropologischen Studienobjekte.“ In ihrem Buch verwendet die Autorin übrigens bewusst all die abwertenden Begriffe wie „Bastard“ oder „Cholo“, um die einstige wie heutige Diskriminierung kenntlich zu machen. Es gibt hier nichts zu beschönigen, im Gegenteil.

Ihre Annäherung an den österreich-französischen Beutezug-Expeditionsleiter, der später als Diplomat seine berufliche Laufbahn fortsetzte, folgt dem Rhythmus von Anziehung und Abstoßung. Angewidert liest sie in dem Buch „Perou et Bolivie“, wie er einer indigenen Frau den Sohn raubt, um ihn in Frankreich zu einem „zivilisierten“ Menschen zu machen. Wie rassistisch er sich in dem 800(!)-seitigen Prachtband über die ansässige Bevölkerung äußert: Der „autochthone Indio“ kenne als Kind „keine Freude, als Jüngling keine Begeisterung, als Mann keine Ehre und als Greis keine Würde“. Gabriela Wiener: „Sein Wüten ist so grotesk, dass man schon wieder drüber lachen kann. Wenn er für irgendwas Talent hat, dann fürs Beleidigen, würde ich sagen.“ Die brutale Aneignung des materiellen Erbes eines kolonisierten Volkes, ja die Aneignung seiner Geschichte, unter gleichzeitiger Missachtung wissenschaftlicher Standards (die Objekte sind schlecht dokumentiert und ohne Kontext zusammengetragen worden), sein rücksichtloses „Plündern von fremden Arbeiten“ anderer Forscher oder vom Wissen der indigenen Bevölkerung, das er als seines ausgibt: Um all das kreisen Gabriela Wieners Reflexionen und Befragungen.

Und sie imaginiert den Höhepunkt von Wieners Karriere, als er anlässlich der Eröffnung der Pariser Weltausstellung 1878 seine Schätze zum Ruhm Frankreichs präsentieren darf. „So lange er vorgeben konnte, ein hervorragender Wissenschaftler zu sein und ein Offizier der Ehrenlegion, und so die Stümpereien und Fauxpas seiner präakademischen Welt überspielen konnte, lag sein Hauptaugenmerk immer auf der Wirksamkeit seiner Erzählung und der Konstruktion seiner persönlichen Legende.“ Dass er für sich reklamierte, im Dienste Frankreich die untergegangene Inka-Kultur dem Vergessen entrissen zu haben (während die spanischen Eroberer diese zerstört hätten), sei eine Folge davon, dass Wiener „ganz organischer Teil“ eines „männlich geprägten, westlich-akademischen Systems aus Einfluss und Machstrukturen“ gewesen sei.

Gabriela Wiener weiß genau zu differenzieren. Schließlich interpretiert sie Charles Wieners Karriere als Versuch, mit der eigenen Stigmatisierung umzugehen: Denn Wiener war als katholischer, jüdischer Österreicher in Frankreich selbst ein Außenseiter, in einer Zeit des Nationalismus und des massiv aufkommenden Antisemitismus (der in Frankreich später u.a. in der Affäre Dreyfus gipfeln sollte). So widersprüchlich sind Biografien: Da ereifert sich einer über die Minderwertigkeit eines Volkes – und ist selbst den gleichen Anfeindungen ausgesetzt. „Mit seinen törichten Selbstdarstellungsstrategien erreicht er, was jede stigmatisierte Person anstrebt: Immunität.“

Gabriela Wieners knapp 200-seitiges Buch ist keine bloße Abrechnung, sondern ein Manifest der Unruhe, des Unbehagens, der Anspannung und der Selbstbefragung. Nicht zuletzt deshalb, weil es sich aus etlichen weiteren Erzählsträngen speist, die mit dem Porträt des Ururgroßvaters verwoben werden und der historischen Erzählung eine beklemmende Aktualität verleihen. Der Tod des eigenen Vaters, der das berühmte Buch Wieners über Bolivien und Peru der Tochter vermacht, wird zum Anlass, auch die Lebensentwürfe und Verhaltensweisen der Eltern zu beleuchten. Der Vater hatte neben seinem Familienleben ein Doppelleben mit einer anderen Frau und Kind. Wie ist das zu sehen im Verhältnis zu dem Polyamorie-Beziehungsgeflecht, das die Autorin selbst lebt? In ausführlichen Passagen wird in dem Buch ein Intimleben offenlegt, in dem sich historische Machtstrukturen und rassistische (Selbst-)Zuschreibungen spiegeln. Und wie fühlt sich die Schriftstellerin und Journalistin Gabriela Wiener, wenn sie aufgrund ihres Aussehens (sie habe das „Gesicht einer Peruanerin“, so eine häufige Zuschreibung) in Spanien als „Putzfrau“ eingeordnet wird? Gabriela Wiener hat im Vergleich zu Charles Wiener die umgekehrte Reise gemacht: von Südamerika nach Europa. Das Machtgefüge ist das gleiche geblieben. Die Migrant:innen müssen sich in Europa heute so behandeln lassen wie einst die indigenen Bevölkerungen von den Kolonisatoren, so der ernüchternde Befund. Und was macht es mit der Autorin, wenn ein französischer Wissenschaftler, der Charles Wieners sehr skeptisch gegenübersteht, ihr auf Anfrage nahelegt, dass aus seiner Sicht Wiener gar keine Nachkommen in Peru habe? Dass also die Familienlegende tatsächlich eine Legende sei – und nicht mehr? Ist das nicht ein weiterer Versuch, ihr die Legitimität abzusprechen?

In einem Text für die März-Ausgabe von „Le Monde diplomatique“ schreibt Gabriela Wiener: „In meiner Geschichte ist der wahre Schurke aber nicht Charles Wiener. Der wahre Bösewicht ist Europa. Die zeitgenössische Fetischisierung der Differenz ist nur eine weitere Form des Ausschlusses. Das rassifizierte und sexualisierte Andere wir dabei zu einem Sammlerstück, genau wie zuvor in den Museen und Menschenzoos.“

Es ist ein Buch, das uns mehr angeht als uns lieb sein mag. Und das die Debatte raus aus dem Museum in die heutige Gesellschaft trägt.

Gabriela Wieners Roman „Unentdeckt“ wurde von Friederike von Criegern aus dem peruanischen Spanisch ins Deutsche übertragen. Das Buch ist im Kanon Verlag (Berlin) erschienen und u.a. im Shop des Wien Museums am Karlsplatz erhältlich (€ 22,70). Der Magazin-Beitrag über Charles Wiener aus dem Jahr 2021 ist hier nachzulesen. Die Bestände im Musée du Quai Branly, die auf Charles Wiener zurückgehen, sind online zu sehen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare