Nicht löschen - Ajax Nachladen - Startseite - NEU

Hauptinhalt

Krippenfigur Dromedar in der Restaurierungswerkstatt, Foto: Ina Aydogan, Wien Museum, 2025

Krippenfiguren des Sebastian Osterrieder in der Otto Wagner Kirche

„Elektrifizierte Komplettkrippen“

Krippenfiguren aus Gips, die so ausdrucksstark wirken, als wären sie aus Holz geschnitzt: Das war die Spezialität des Münchner Krippenkünstlers Sebastian Osterrieder, der um 1900 seine Werke weltweit vermarktete. Auch in der Otto Wagner Kirche waren sie einst aufgestellt.

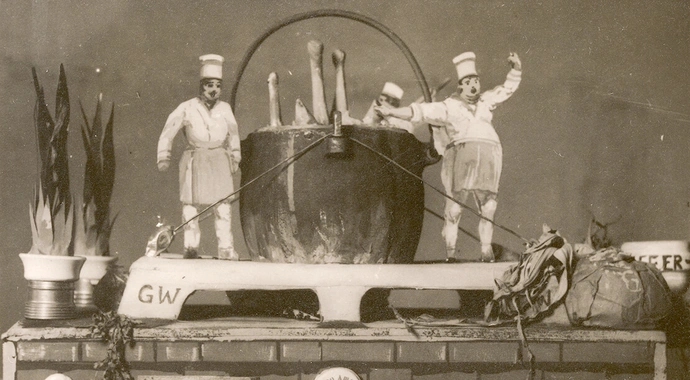

Ausschnitt aus Karneval-Album, Eintopf-Wagen: „Eintopfgericht“, Seite aus dem Album „Erster großer Karnevalszug in Wien, 19. Feber 1939. Modellaufnahmen“, Wien Museum, Inv. Nr. 78.661/6

Der „Eintopfsonntag“ in der Stadt der verwöhnten Gaumen

„Im Rathaus gab es Linsen mit Wurst“

Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er bereits 1933 eingeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es ihn auch in der „Ostmark“: den „Eintopfsonntag“. Vordergründig appellierte der ideologisch überhöhte neue Brauch an die Solidarität der „Volksgemeinschaft“ mit notleidenden „Volksgenossen“, tatsächlich handelte es sich um eine vor allem wirtschaftspolitisch motivierte Zwangsmaßnahme.

Wiener Kinder in Fairford, 1947, Foto: vermutlich Karla Zieger, Privatbesitz Familie Holmes

Erholungsaufenthalte für Wiener Kinder in England

Endlich satt

Es war ein Weg in die Fremde – aber gleichzeitig ein wahrer Luxus nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren: Hundert Kinder aus Wien wurden im Sommer 1947 nach Großbritannien geschickt. Dort wurden sie nicht nur von Pflegefamilien mit Porridge und Co. aufgepäppelt, sondern es bildeten sich auch langanhaltende Verbindungen.

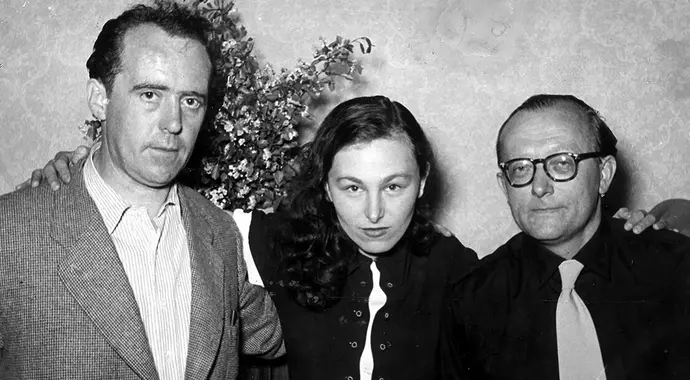

Ilse Aichinger bei einem Treffen der Gruppe 47 mit Heinrich Böll (l.) und Günther Eich (r.), 1952, Foto: Ullstein Bild / picturedesk.com

Ilse Aichinger und der Wiener Kurier

Die Toten tun uns nichts!

In ihrem 1948 veröffentlichten Roman „Die größere Hoffnung“ erzählt Ilse Aichinger von den Schrecken der Schoah und dem Überleben im nationalsozialistischen Wien. Doch bereits drei Jahre zuvor, im Herbst 1945, erschien ihre Erzählung „Das vierte Tor“ – und konfrontierte damit die österreichische Leserschaft nach Kriegsende mit jenen Themen, die nur allzu gern verdrängt wurden.

Für Jahrzehnte waren manche Konvolute in Kisten verstaut. Etwa diese Sammlung an Fahnenbändern im Bezirksmuseum Penzing. Nun wird diese fachmännisch sortiert und einzeln verpackt.

Sammlungspflege in den Depots der Wiener Bezirks- und Sondermuseen

„Jedes Objekt ist wichtig“

Die Stabstelle Bezirksmuseen im Wien Museum unterstützt die ehrenamtlich geführten Wiener Bezirks- und Sondermuseen auch bei der Sammlungspflege. Seit Sommer 2024 läuft eine umfangreiche Depotoffensive, um die Bedingungen in den Lagerräumen zu verbessern. Der Start wurde in den Bezirksmuseen von Penzing und Liesing gemacht, wo bereits hunderte Objekte gesichtet und konservatorisch betreut wurden.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.