Beiträge von Martina Nußbaumer

Hauptinhalt

Martina Nußbaumer studierte Geschichte, Angewandte Kulturwissenschaften und Kulturmanagement in Graz und Edinburgh und ist seit 2008 Kuratorin im Wien Museum. Ausstellungen, Publikationen und Radiosendungen (Ö1) zu Stadt- und Kulturgeschichte im 19., 20. und 21. Jahrhundert, Geschlechtergeschichte sowie zu Geschichts- und Identitätspolitik.

August Mandlik: Kärntner Ring 1 – Sirk-Ecke, Aquarell, 1920, Wien Museum, Inv.-Nr. 138535

August Sirks Geschäft „Zum Touristen“

Shopping an Wiens berühmtester Ecke

Um 1900 war die „Sirk-Ecke“ an der Kreuzung Kärntner Ring/Kärntner Straße einer der beliebtesten Treffpunkte der bürgerlichen und adeligen Gesellschaft Wiens. Während das schillernde Treiben um diese Ecke Eingang in die Literatur und Malerei fand, ist das namensgebende Geschäft – um 1900 einer der größten Sportartikelanbieter der Monarchie – heute kaum mehr bekannt. Eine Spurensuche.

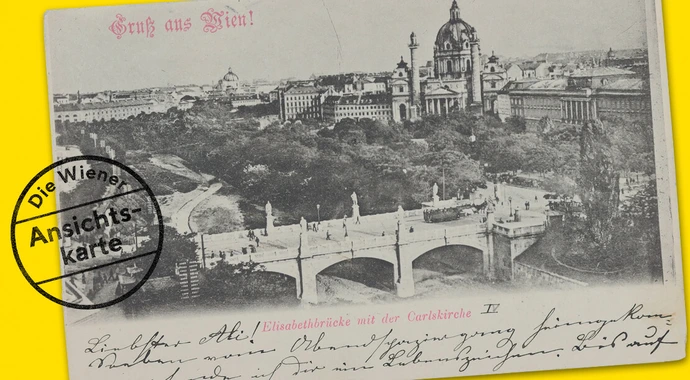

„Gruss aus Wien! Elisabethbrücke mit der Karlskirche“, Ansichtskarte, gelaufen 1899 von Wien nach Wels, Wien Museum

Ansichtskarten als soziales Medium um 1900

„Soeben vom Abendspaziergang heimgekommen, sende ich dir ein Lebenszeichen.“

Um 1900 erlebte das Medium Ansichtskarte nicht nur einen Höhepunkt hinsichtlich der Zahl und Vielfalt der erhältlichen Motive, sondern auch seine größte Bedeutung als Medium der Fernkommunikation innerhalb und außerhalb der Stadt.

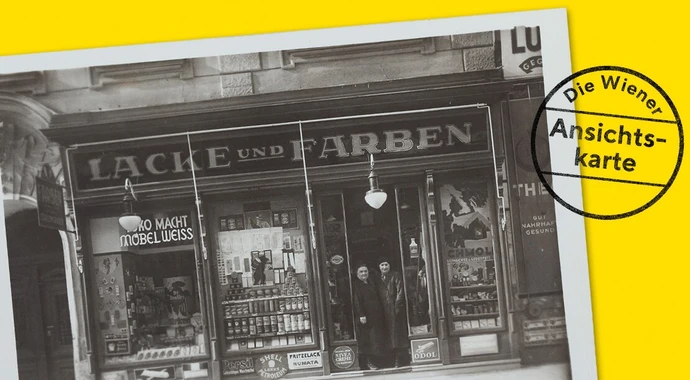

Farbenhandlung Rosa Heinz, 20., Klosterneuburgerstraße 65 (Fotografie: Foto-Anstalt Fritz Hrad), um 1930, Wien Museum

Ansichtskarten von Läden, Lokalen und Belegschaft

Posieren für das Geschäft

Ob allein vor dem als Ein-Frau-Betrieb geführten Delikatessengeschäft oder zu siebzigst mit Familie, Mitarbeiter:innen und Stammkund:innen vor dem eigenen Wirtshaus – um 1900 warfen sich immer mehr Geschäftstreibende in Pose und entdeckten die Ansichtskarte als attraktives Werbemittel.

Bruckhaufen, 1954, Fotostudio Karoly/ ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Willi Resetarits über den Bruckhaufen in Floridsdorf

„Der Ruf des Bruckhaufens hat mich stark gemacht“

Stinatz und Favoriten: Damit verbindet man den Namen von Willi Resetarits (1948 – 2022). Dass der vor kurzem tödlich verunglückte Sänger und Aktivist seine Jugend am Bruckhaufen in Floridsdorf verbracht und ab 2002 wieder dort gewohnt hat, ist weniger bekannt. Aus Anlass der Ausstellung „WIG 64“ im Jahr 2014 haben wir ihn und zwei weitere Bewohner der Siedlung zum Interview gebeten. Ein Archiv-Beitrag als Hommage.

Protestschilder der „Fridays for Future“-Bewegung in Wien, 2019, Wien Museum

Protestbewegungen dokumentieren und ausstellen

Museumsreif?

Vor drei Jahren – am 21. Dezember 2018 – fand erstmals ein „Fridays for Future“-Klimastreik in Wien statt. Die Proteste gegen den Lobau-Tunnel und andere Verkehrsprojekte stehen seit kurzem wieder stark im Fokus. Wie geht das Wien Museum mit solchen aktuellen Entwicklungen um? Was wird für später gesammelt? Ein Interview mit der Kuratorin Martina Nußbaumer.

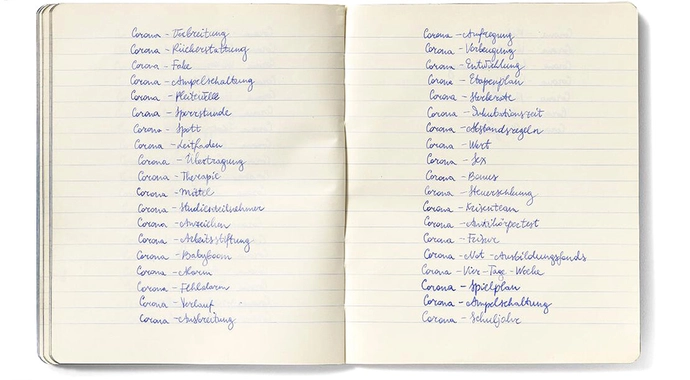

Das Covid-19-Wörterbuch von Oleksandra Stehlik

Sprache im Ausnahmezustand

Mit der Corona-Pandemie ging eine Flut neuer oder bislang wenig gebrauchter Wörter einher – für die es nicht sofort Übersetzungen in alle Sprachen gab. Die in der Ukraine geborene Filmemacherin und Illustratorin Oleksandra Stehlik begann daher kurzerhand ein eigenes Wörterbuch zu schreiben. Ihre Notizen haben nun Eingang in die Corona-Sammlung des Wien Museums gefunden.

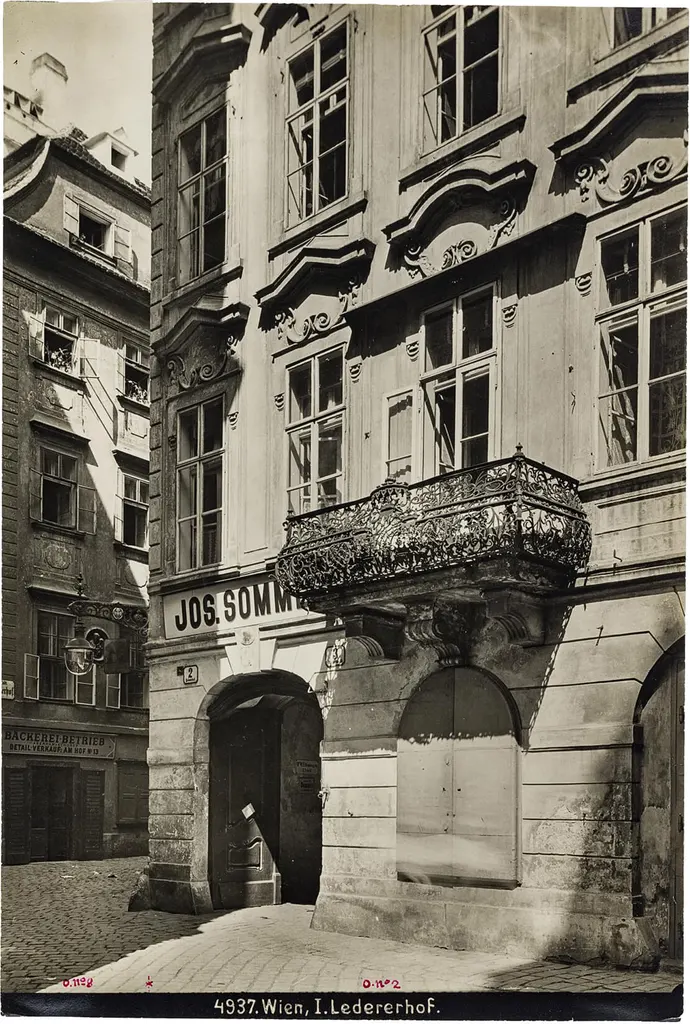

Wien 1., Ledererhof 2, Barockes Bürgerhaus, Fotografie von Bruno Reiffenstein, um 1900, Wien Museum

Balkone in Wien

Vom repräsentativen Fassadenschmuck zum begehrten Freiraum

Lediglich 50 Prozent der Hauptwohnsitze in der Stadt verfügen über einen eigenen Freiraum in Form eines Balkons, einer Loggia oder einer Terrasse. Die Nachfrage nach leistbaren Balkonen als Gartenersatz und erweitertem Wohnraum an der frischen Luft steigt in Wien seit Jahren. Als Freizeit- und Erholungsort ist der Balkon allerdings ein historisch junges Phänomen, diente er doch lange Zeit hauptsächlich als Fassadenschmuck.

Mit einer „Marsüberfallsrakete“ wurde auf dem Wiener Faschingsumzug 1939 die Rüstungsindustrie der USA verspottet. Postkarte (Fotografie: H. Schuhmann), Sammlung Wien Museum

Der Wiener Fasching 1939 als NS-Propaganda-Ereignis

„Großkampftage im Vergnügen“

Am 19. Februar 1939 inszenierten die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ und der Wiener Fremdenverkehrsverband den größten Faschingsumzug, den die Wiener Innenstadt je erlebt hat. Das propagandistisch hoch aufgeladene Massenereignis, das „Altreich“ und „Ostmark“ in der gemeinsamen Freude am Karneval verschmelzen sollte, hat auch Spuren in der Sammlung des Wien Museums hinterlassen.

Foodora-Rucksack, Sammlung Wien Museum

Botendienste in der Stadt

Knochenjob in Pink

Vor der Motorisierung wurden Nahrungsmittel und Speisen oft zu Fuß zu den KundInnen transportiert – in Holzbutten oder Säcken, die am Rücken geschleppt wurden. Im dichten Stadtverkehr der Gegenwart setzt man verstärkt auf Fahrradlieferdienste. Um dieses Phänomen zu dokumentieren, wurde nun ein „Foodora“-Rucksack in die Sammlung des Wien Museums aufgenommen. Die Kuratorin Martina Nußbaumer erklärt, wie es dazu kam.

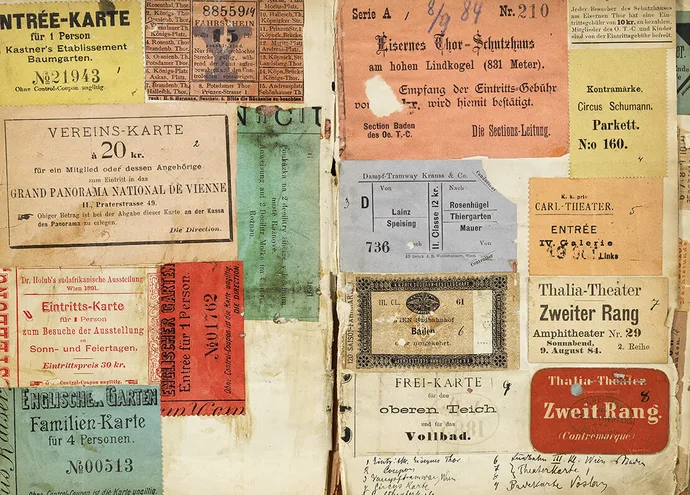

Erinnerungsbuch des Richard Grünfeld, © Wien Museum

Das Erinnerungsbuch des Richard Grünfeld

Verzettelte Spuren einer Biografie

Schülerkarten für das Städtische Donaubad, Stehplatzkarten für das Burgtheater, Sitzungskarten für die Galerie des Reichsrats – diese und unzählige weitere Dokumente finden sich eingeklebt in einem rund 200 Seiten dicken Buch, das der Wiener Mediziner Richard Grünfeld (1875 – 1914) um 1900 angelegt hat.